河川の水位予測

河川の氾濫については、これを予測し、公表することは大臣の許可を得たものに限られてきた。ここでは、河川の氾濫予測ではなく、河川の上流での雨量により、その河川の下流側で水位が変動することに注目し、その地での堤防の高さとの比較をする。氾濫が起こるのは、必ずしも水位の測定地であるとは限らず、堤防の強さ、整備の状況により、溢水が起こるので、こうしたことを総合的にみて、河川の氾濫を判定する必要がある。したがって、本プログラムでは、水がどの様に変動するかの目安として、これを予測するものである。

ここに、本プログラムを使用して、全国の一級河川の主たるものについて、過去の雨量の実績をもとに、実際測定された、水位の変動との比較した。この結果を報告する。

2019年に、東日本に台風が襲来した。この台風は、従来の台風のコースと違い、東日本の海岸線を北上した。台風は、反時計回りの回転をしながら進むので、大量の雨水を太平洋から吸い上げ、これを日本列島の中央を南北に走る山脈の東側斜面に集中豪雨をもたらした。前代未聞の台風とは言え、今の科学技術の進歩からすれば、よくよく注意をして居れば、当然その対策は出来た筈。にも拘わらず、想定外の問題として、これに真っ向から取り組む姿勢が感じられない。そこで、われわれの開発したアメダスの情報をもっと有意義に利用したプログラムを用いて検証した結果を報告する。全国の一級河川について、過去の集中豪雨時での氾濫が予測できたかどうか? を検証した。

このやり方は非常に簡単であるので、素人でも河川の氾濫の予測が分るようになっている。その精度云々するよりも、洪水に対する対応を呼びかける根拠として利用できるようにすることが先決であると考え、検証した結果をまとめた。日本全国の一級河川について、予測プラグラムを作成する予定である。現在、 代表的一級河川のほ全数が終了。

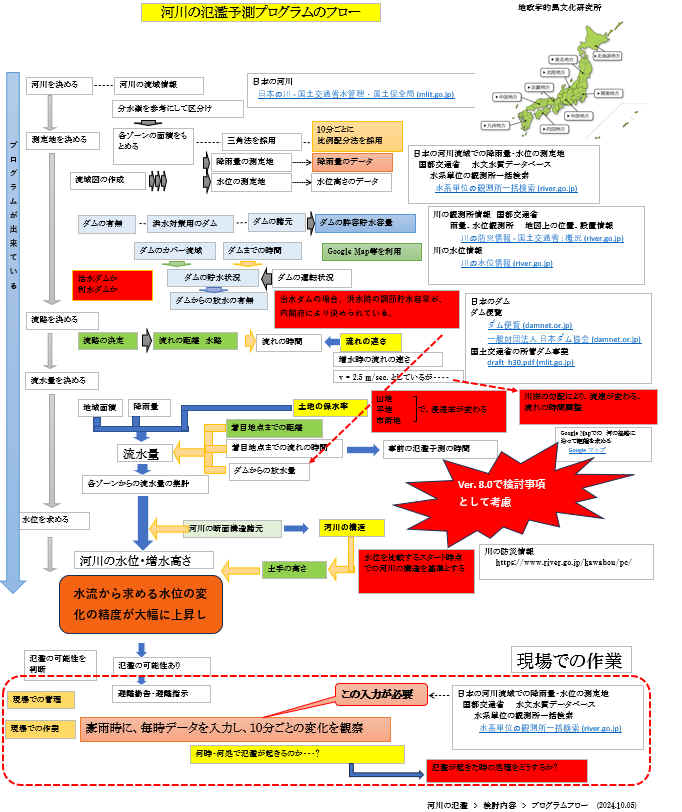

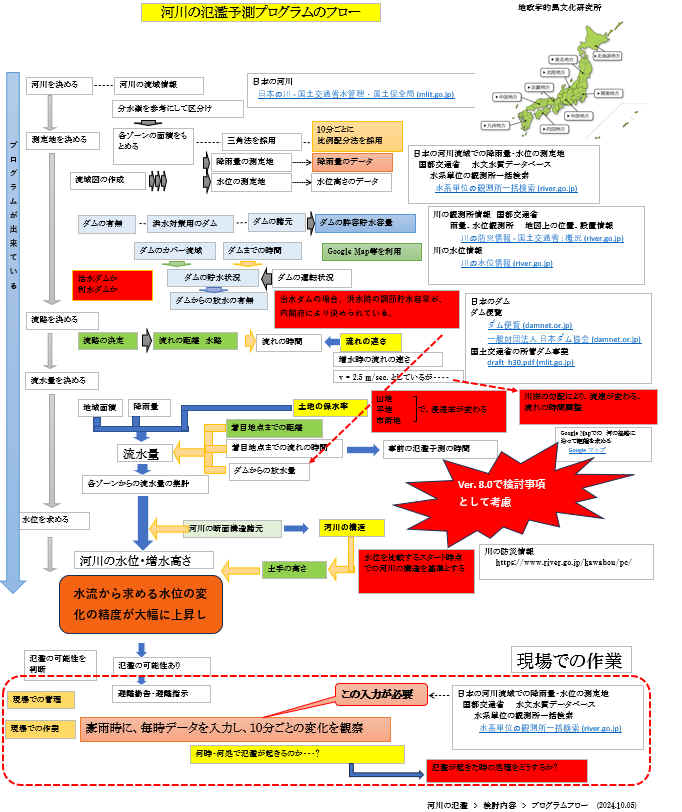

Ver. 1 貯留関数法により、アメダスのデータをもとに、河川の水位を計算

Ver. 2 河川の構造 Google Mapの現地の写真より推定

Ver. 3 国交省の雨量、水位のデータを使用 河川の構造を国交省のデータにて

Ver. 4 ダムの運用 治水ダム、利水ダムの運用 内閣府の規定に従う

Ver. 5 河川の構造から水位の計算 手法の改正

Ver. 6 水位が土手の高さを超えた時の処理法

Ver. 7 川床の傾斜、土地の形状、利用法による雨水の浸透率を配慮

Ver. 8 水位測定所の河川の構造 スタート地点の調整

2019年に、台風19号が千葉県に大雨をもたらし、各地で河川の氾濫が起きた。これを期に河川の氾濫について勉強してきた。気象庁は「水害リスクライン」というプログラムで、河川の水位を予測し、これ元に氾濫を予測することを実行している。しかしながら、水位の予測は、数百メートル上流のものを基準にしたり、このプログラムが全国の一級河川では、適用する河川に数限りがあることなどから、当時はほとんど実用化されていなかったと言えるのではないかと思う。 さらには、河川の水位は、水量と河川の構造により決まるが、その水量を求めるには、

・降雨量(時間分扶・降雨量の測定地)

・地形(流域の面積、地形の傾斜・勾配、斜面の向き、長さ)

・土壌(森林の種類、土壌の状態、土質など)

・土地開発(土地の利用状況、舗装状態)

・河川(長さ、川床の勾配)

・ダムの運転状況(ダムの有無、治水ダムか利水ダムか、放水管理)

等の情報が必要である。 こうした状況は、各河川、一つ一つが異なった状況下にあり、また、絶えず、状況が変わっているので、つまり川自身が変化し、独立しているので、一つの手法が汎用性をもって、どの川にも当てはまると言うものではない。 こうしたことから、当研究所では、河川の氾濫について、事前にこれを予測するプログラムを開発してきた。実際に河川の上流で降雨した雨が、河川に流れ込み、これが下流での水位を上昇させ、その水位が土手の高さを超えたら氾濫の危険性があると言うものである。

このためには、河川の水量を求め、この水量から河川の構造との関係で、水位の変動を予測すると言うものである 先に掲げた河川の水位を決めの所要因についても、これを各河川の現場に対応するような形で、雨水の浸透率や、流速を想定するようにすることで、水位の変動の状況、例えば。水位ピークに達する時間やピークそのものの高さをあらかじめ予測できることが分かった。

この手法を各河川の現場で管理している担当者の方に是非適用して頂き、河川の氾濫予測のための手立てとしてほしい。 なお、当資料は、当初河川の氾濫予測をする目的で作成されているが、「気象業務法」の制約もあり、氾濫予測をするものではなく、水位の予測をするためのものであるとした。氾濫予測は、水位の予測と理解して頂きたい。

2024年の、迷走台風10号では、西日本では線状降水帯が発生し、各地の河川での氾濫注意報が出されたが、実際には、極局地的に氾濫が起きたところもあったようだが、被害が大きくなると思われる一級河川では、どの川も大した水位の上昇もなく、事なきを得たようである。気象庁が、降雨の状態をどのように把握し、分析をし、検討したのかは定かではないが、いざという時の責任逃れのために、こうした注意報をめったやたらに発していたとすれば、誠に残念で仕方がない。

我々のこれマテの検討の結果では、Ver. 7.0で、何を考慮する必要があるのか、どの様な項目をけ加糖していけば、河川の水位が堤防の高さを超える可能性があるのかが大分わかってきた。当たり前のことであるが、こうしたことを考慮することにより、専門家が、さらに詳しい検討を進めていくことが常民の安全性を高める手立てとなることは確かである。是非、アメダスの雨量のデータだけで氾濫を予測するようなことのないように願う次第である。

地政学的異文化研究所が開発し、改良してきたプログラム

当プログラムでの検討実績は、既に、水位の検証 台風10号 のところで報告してあるのでこれを参考にしていただきたい。