アメリカの隠された歴史

しかし、その裏には、原住民アメリカ人と移住してきたヨーロッパ人との間の大変な軋轢が隠されている。発展を続けたアメリカの歴史の裏には、アメリカインディアンの壮絶な戦いがあった。その歴史を我々はどの程度理解しているのだろうか。

混迷を続けている今のアメリカ。そのアメリカ人の価値観について今一度、その裏にある彼らの時代的な背景をのぞいてみたい。

還暦過ぎて・・・、アメリカに挑戦 「トライコンへ」

住友化学を55歳で退職し、その後、三次元ブローというユニークな技術をもって自動車メーカーに部品を納入している中小企業に再就職をした。この会社の国内の成型工場の責任者して三年ほど勤務していたが、アメリカの工場の責任者が交通事故で半身不随となり、急遽アメリカ工場の面倒を見ることになった。急転直下の環境の変化。英会話も十分ではないし、また、慣れない生活環境、それに、生産工場という現場の厳しい納入責任、加えて工場の増設、新製品の開発と、いくら体力があっても足りないような状況の下でのアメリカ生活を強いられた。しかし、この三次元ブローという技術は、世界的にも評価されているようなもので、この技術を使った製品成形というものはそれなりに、優れた技術を自負できるとても遣り甲斐のある製造工場であった。しかし、アメリカでのビジネス戦略では、その技術をもってしてもアメリカという国でのビジネス環境はとても厳しいものがあり、結局、ダイレクトブローという従来技術での製品を作らざるをえず、結果的にはこれに足を引っ張られて、工場の収益を確保することが難しいという状況であった。この事態を打開すべく、会長といろいろ議論したが、規定路線の変更をすることはカスタマーとの関係があり、なかなか難しく、そんなことがあり工場の拡張が終わったところで、私自身がアメリカから引き上げ、この会社を退職することにした。わずか、半年足らずのアメリカ・インディアナ州の生活ではあったが、この間に、それまで抱いていたアメリカという国の価値観が現実とはかなり違うということに気づき、このことをもっと詳しく知りたいと思っていた私には、少々、消化不良のアメリカ生活であった。

帰国後、しばらくは冷却期間をおき、新しい職探しをしていたが、そんなおり、インターネットで、アメリカの小さな日系会社が、メキシコ工場の工場長を募集しているということを知った。もちろんスペイン語ができることが望ましいが、英語でもよいということで、これなら逆に、英会話の力は少々は大目に見てくれるだろうと、この募集に応募した。

この会社、トライコンという、オートバイのシートを造っている会社とのこと。メキシコでシートのカバーの縫製をしており、その工場管理をしてほしいというもの。聞けば、2000人近くいるメキシコ人の労働管理に苦労しているようで、それをうまく動かしてほしいというもの。アメリカのネブラスカにある会社から社長が帰国して面接をすることになった。

その話の内容では、トライコンという会社は、日本のTSテックという会社の子会社とのこと。TSテックといえば、もとは東京シートという会社で、ホンダの自動車シートを担当し、ホンダの成長とともに、急激に業務を拡大しているメーカー。すでにこの時点で世界に十数か所に海外工場を持っているというしっかりした会社だ。ご存知のようにホンダは今でこそ自動車メーカーとして世界に名を馳せているが、もともとはオートバイの生産を起源にもつ会社。トライコンは、そのオートバイのシートを一手に引き受けている部品メーカーである。

ただ、歴史的に言うと、このトライコンはTSテックの子会社ではあるが、もともとホンダのオートバイのシートの生産工場としてアメリカに設立されたものではない。その工場は、ネブラスカのリンカーンという小さな町にある。小さな町といってもここがネブラスカ州の州都になっているので、それなりの政治の中心になっているのである。実は、ここに、三十数年前に川崎重工が日本の海外進出、アメリカの工場として始めてオートバイの生産工場を設立した。当時は、まだ、日本の企業がアメリカでうまく機能するか如何かが分からないような時代ではあったが、川崎重工のここに海外進出の可能性を探るためにオートバイのビジネスを展開することにした。ネブラスカはというのは、地図を広げてみれば直ぐに分かるように、アメリカ大陸のど真ん中にあり、東の海岸からも、西の海岸からも2000マイルも離れたところにあり、アメリカのビジネスの中心からは相当離れた場所に位置している。川崎重工がここに工場を建てたのは、アメリカ進出のテストケースとしてのものであり、仮にここで工場の運営に失敗したとしても、そのこと自体はたいした問題として取り上げられないだろうということで、この田舎町に工場を作ったという話である。

が、これが当時のアメリカの好景気に後押しされて、どんどん成長し、この成功を足がかりに日本の自動車メーカーがアメリカへの進出を始めたという歴史的に非常に意味のある実績をもった工場となった。その川崎重工がここでオートバイを作るのに、シートの生産をアメリカの部品メーカーには任せられないということで、当時の東京シートに、その生産工場をこの地に建てるように要請し、その結果設立されたのが、トライコンというわけである。

こんな歴史をもつトライコンが、メキシコにも縫製工場をもっており、その生産管理が十分にできないということで、その責任者を募集していたというわけだ。これに応募したが、実際には、その工場長には、日揮に勤めていた人がやはり候補に上がり、どちらかということになったのだが、日揮のひとはスペイン語ができるということで、トライコンは、そちらのほうを採用しようと考えていたようだ。というわけで、私にはメキシコ工場長の話は取りやめとなったが、この採用のときに、トライコンの宮嶋社長と面接と、この面接、わずか15分程度のものであったが、社長と意気投合し、トライコンのほうから、その気があるなら、リンカーン工場で、新しい工場を建設する話があるが、そのFSをやってくれないかとの提案を受けた。聞けば、新工場の建設ということで、その経済性の検討をするという、これまた、工場管理の実務とはすこし違うが、この仕事の内容もなかなか責任のある話。工場運営の知識と、経営判断の知識、そして、経理の計算など、これまでの自分の知識の幅広く要求されるやりがいのある仕事、ということで、この話を受けることにしたこんなわけで、急遽、ビザを申請し、ネブラスカのリンカーンに赴任するということになったのだ。

一冊の本

こうして、一面に雪景色が広がるリンカーンについたのが、2005年の1月5日。その寒さに愕然としたが、ここがこれからの私の仕事の場所。新しい仕事に全力を投球することとなった。このとき、私はすでに59歳。半年後には還暦という歳であった。この歳で、なぜアメリカなのという気がしないでもなかったが、とにかく、新しい世界を覗くことができるという希望に燃えての人生の再出発であった。

トライコンの実際の業務を始めて、英会話の力に多少の懸念があったが、ここには日本人スタッフが十人近くもおり、ほとんど日本語で仕事をすることができた。もちろん、現地の人間とのコミュニケーションは英語であるが、仕事の上での話であれば、それほど難しい専門用語も必要とせず、まずは、FSをするためのデータ整理からはじめた。

そんな仕事の合間、せっかくアメリカに来たのだから、すこしは英語の力も上達させようと思い、まずは忘れた単語を思い出すことからはじめようと、源本を読むことにした。さて、どんな本が適当かということで、ふらっと本屋に立ち寄る。と、本屋の入り口で目に見張ったのは、そこに、「Lewis

& Clarkの探検」に関する本がずらりと並んでいる。まさしく、日本の流行作家の作品のオンパレードという感じでいろいろな本が二メートルくらいびっしりと並んでいるのである。このときには、「えっ、何だって? Lewis

and Clark? そんな人の名前はこれまで聞いたこともない。それにしても、この本の種類のたくさんあること。これは、一体何者なのだ?」という感じで、何の気なしのその中の一冊を手にする。最初から、分厚いものは大変だし、また、文章だけの本では飽きが来る。と、沢山の写真が挿入され、値段も手ごろな一冊の本が見つかったので、これを入手する。後で考えたら、そのときに手にしたこの本が実はとても意味ある本であった。というのも、この本が、ある教育番組映画の解説本として書かれたものであったということ、写真がふんだんに取り込まれていること、映画そのものがミドルスクール程度の学生の教科書的な内容でとても理解しやすいものであること、さらに、その内容が、ある種の意味でアメリカの歴史の舞台裏を鮮明にしようという意図の下に編集されていること、こうしたことが、この初めて聞く物語をとても興味深いものにしてくれたからだ。そして、もう一冊手にしたのは、これはまた、内容がとても学術的なもので、この物語の歴史的な意味を解析し、アメリカの歴史の中での役割をよく説明しているものだった。こうして手に入れた「ルイスとクラークの探検」という二冊の本。まずはその やさしいものをじっくり読もうということで、毎日、会社から帰り二時間程度の読書をすることにした。ただ、目で文字を追っているだけでは、何の勉強にもならないということで、これを日本語の文章に訳すことにした。

こういうわけで、最初は写真の説明を興味深く眺めている程度であったが、その説明文と、このルイスとクラークの探検というものの紹介を詳しくたどっていたら、それがとんでもなくアメリカの歴史にとって重要なものであるということがわかった。それまで、そんな話が存在することすら知らなかった自分が、如何にアメリカについての知識に乏しいことかを思い知らされ、そして、この国のもつ知られざる歴史とは何なのかということに非常に興味が湧いてきた。では、一体、このルイスとクラークの探検とはどんなものであろうか。そして、それがどういう意味で興味深かったのか。

ルイスとクラークの探検

では、このルイスとクラークの探検とは、一体どんなものなのか。アメリカは、1805年にフランスからルイジアナを買収した。すなわち、当時、ルイジアナという地域、これは、アメリカ大陸のミシシッピー川から西の地域を漠然と示す言葉で、この地はフランスが毛皮の取引のために統治していた。一方アメリカは、ヨーロッパからの移住が急激に増え、人口の増加にともないアパラチア山脈を越えての西洋人の入植をなんとしても進めなければならないという状況であった。独立戦争後、国の情勢は一段落していたとはいえ、新興国のアメリカにとっては、なんとしても国土拡大が必要だったというわけである。そこで、時の大統領トーマス・ジェファーソンは、フランスに通商の拠点ニューオーリンズの買収を打診した。これに対し、イギリスと対立していたフランスのナポレオンは、アメリカ大陸にイギリスに対応することのできる大国ができれば、自国に有利になると考え、この提案にたいし、ミシシッピー川から以西のルイジアナの売却を提案したのである。こうしてアメリカは、国土が一揆に二倍となるような広大な土地、2100平方キロをわずか、1500万ドルで手にしたのである。とはいえ、当時、この地方はフランスの統治下にあったとは言え、ここに住む原住民のインディアンは、必ずしも西洋の国の支配下にあったというようなものではなかった。そこで、ジェファーソンは、これらのインディアンに対し、この国の盟主はアメリカ合衆国であるということを知らしめる使節を派遣することにした。ただ、当時の状況としては、この広大な土地を武力で平定することは到底不可能なことであり、そこで、平和的にインディアン達に、アメリカの支配権を説得する手立てを考えたのである。そのための施策は、この地のインディアンの生活の実態を調査し、インディアン達に、アメリカ合衆国との友好的な条約を結ばせるというものであった。ただ、後者の意図を諸外国に気づかれる武力衝突になると考え、ジェファーソンはミズーリ川を遡り、太平洋側に流れる川との接点を見付けるための学術調査隊を結成した。しかも、その調査隊の隊長には、年若いルイスを指名した。そして、そのルイスは、軍隊時代の上官であるクラークを副隊長として招聘するが、その条件は、この探検隊の中では、二人は全く同一の権限を保障するというものであった。当時、軍隊には二人の指揮官は置かないというのが不文律としてあったが、ルイスはあえてこれを破り、すべての命令には二人の合意がなければならないと約束したのだ。こうして、探検隊には二人の隊長が存在したわけだが、この二人の間には、探検の間、全く意見をことにするというものはなかった。たとえ、意見が分かれても、どちらかに決めなければならないときには、その決定権は二人には平等に与えられるというもの。そこに二人の友情の深さを感じる。

こうして、この探検隊は、1805年から1806年にかけて、苦難を乗り越え、ミズーリ川を遡り、ロッキー山脈を越えてコロンビア川に合流し、そして、やがて太平洋岸に到達するのである。そして、たった一人の犠牲者、しかも、それは病死という、全くの平和的なインディアンとの折衝の末にアメリカに帰還するのである。また、この旅には、インディアンの年若い女が同行し、彼女がこの探検隊のなかで幾多の障害を克服するときに大活躍をする。その功績は、彼女の姿がアメリカのドル硬貨にモチーフとして描かれているほどのものである。

こうして、この探検隊がアメリカ合衆国の歴史の残した意味合いは、現在のアメリカ教育現場に携わる教師の人達をして、もし自分が歴史の史実のなかで、その現場に立ち会いたいとすれば、どんな歴史上の出来事かというアンケートで、一番、指示の高かったものが、アメリカの独立戦争でもなし、奴隷解放でもなし、また、アポロの月着陸でもなく、ルイスとクラークの探検、そのものであると言わしめていることからも、その素晴らしさを感ずることができる。

これほどまでだから、今でも、この探検隊の話は、沢山のアメリカ人が痛快な物語として愛しているし、その形跡をたどる人も少なくはないとのこと。この話を知り、しかも、自分の滞在しているネブラスカがその探検隊の重要な経路になっていることから、これは、少しでも、その後をたどってみようということになった。ただ、はじめのうちは、アメリカでのドライブにもなれて折らず、どこに行くにも、綿密に下調べをしたうえで、間違いのないようにと、行く先はほとんどがネブラスカの東の州境を流れるミズーリのほとりを走るというだけのものであった。ところが、これがいざこの川沿いに走っていると、もう、いたるところに「ルイスとクラーク」にちなんだ、公園、博物館、そして、記念碑が立っているいるのだ。これは聞きしに勝る大変な話なのだということに直ぐに気が着いた。そして、これをただ単なる興味半分で、その形跡を辿っているだけでは、時間がもったいないという気になってきた。というのは、どこの博物館に行っても、そこには、とても額出的に高いレベルの解説書が用意されていて、これを無量で手に入れることができる。その内容を読んでいくと、このルイスとクラークの探検とは、まさしく、西洋人とインディアンの出会い、そして、二つの文化の融合していく歴史そのものであるということが理解できるからである。こうして、もっと、インディアンのことを知りたい、価値観の違いはどのように克服されていったのか、その違いは今はどんな形で残っているのか、などということが自然に疑問の形となって湧いてきたのである。

アメリカはインディアンの国

ルイスとクラークの探検の後を辿れば、それは、ミズーリ川沿いのインディアンについての状況が良く分かる。しかし、もうすこし良く調べてみると、このアメリカ大陸はもともとがインディアンの土地、国だったのだ。そう思い、調べてみると、なんと、このアメリカ大陸中、いたるところに沢山のインディアンの部族がいたということが分かった。それまで私が知っていたインディアンの名前は、西部劇の中に出てくるアパッチ、コマンチ、スー、シャイアン族など。しかし、これらのインディアンは、アメリカ先住民のインディアンのなかではほんの一部であった。なんと、18世紀までは、アメリカ中にインディアンがいたのだ。一部は農耕もしていたようだが、この大平原の土地では、狩猟のほうがより進んだ文化であったということを始めて知った。それは、丁度、中国大陸で元が唐をを滅ぼし、そして、アジアからヨーロッパにいたるまでの大帝国を築いたことと全く同じ流れだ。ただ、アメリカの場合には、一つの部族が他の部族を支配することはなかった。国としての機能等、彼らにはひつようなかったのだ。それほどまでにアメリカには自然が豊かであったということか。ネブラスカだけでも、オマハ族、ポウニー族、オトー族、シャイアン族、スー族などが住んでいたのである。なんと、調べてみたら、アメリカの州の名前の多くは、インディアンの言葉ら来ている。ネブラスカは広い川、平らな川という意味だ。そして、オハイオやミシシッピーは、大きな川という意味。アメリカの州の半分はこうしたインディアンの自然を表現した言葉に由来している。

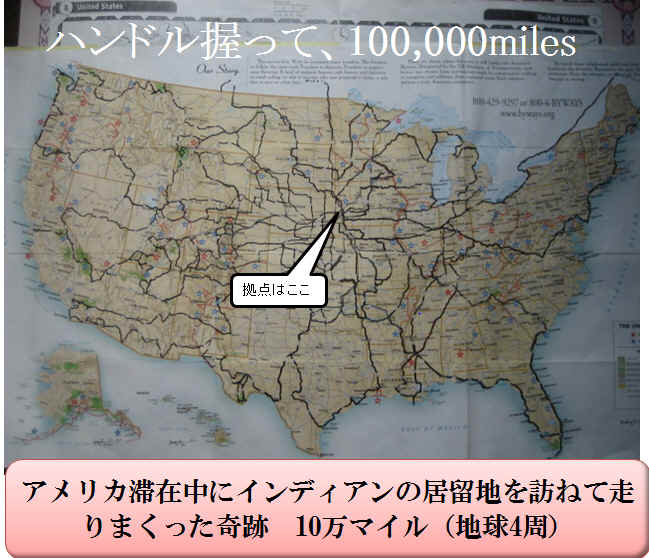

こうして、インディアンのことに興味が湧くと、今度は、その地を訪ねてみようということになったのである。これが、私が、四年間にアメリカ大陸を、10万マイル、走り回るというアメリカの裏の歴史を訪ねる動機となったわけである。