FMS 零戦52型の組立と調整 (FMS 1100mm ZERO A6M5)2016/3/6 up~3月17日初飛行成功~ プロペラを塗装したので写真を入れ替えました 2016/3/27更新2016/4/24更新 飛行写真を入れ替えました NEW  FMSから引き込み脚とフラップの付いた零戦52型(FMS 1100mm ZERO)

が発売されました。翼幅は1100mmで大き過ぎず運搬にも手ごろなサイズです。バッテリーが3セル2200mAhなので手持ちのバッテリーが使え充電も楽なので購入することにしました。

機体の塗装は翼端が白いので見たことがなかったので機番を調べると721部隊で特攻部隊だということがわかりました。

映画の永遠のゼロでモデルになった部隊ですがラジコンで飛ばすのに特攻機は飛ばしたくないものです。500Kg爆弾まで付属します。増槽タンクなら良かったのですが。

後で機番などの塗装を変更すれば良いかなと思っています。

FMSから引き込み脚とフラップの付いた零戦52型(FMS 1100mm ZERO)

が発売されました。翼幅は1100mmで大き過ぎず運搬にも手ごろなサイズです。バッテリーが3セル2200mAhなので手持ちのバッテリーが使え充電も楽なので購入することにしました。

機体の塗装は翼端が白いので見たことがなかったので機番を調べると721部隊で特攻部隊だということがわかりました。

映画の永遠のゼロでモデルになった部隊ですがラジコンで飛ばすのに特攻機は飛ばしたくないものです。500Kg爆弾まで付属します。増槽タンクなら良かったのですが。

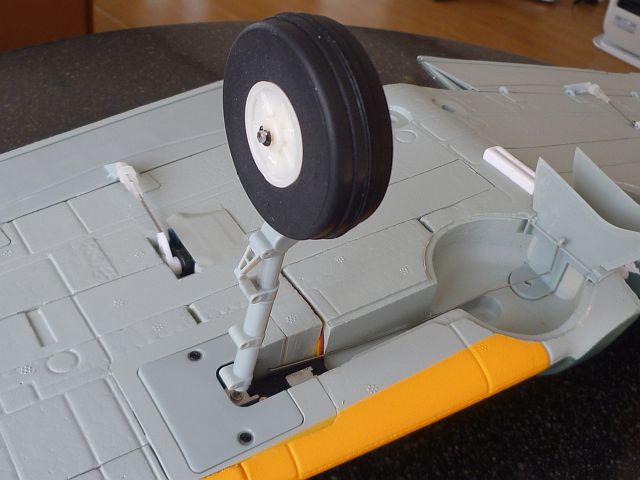

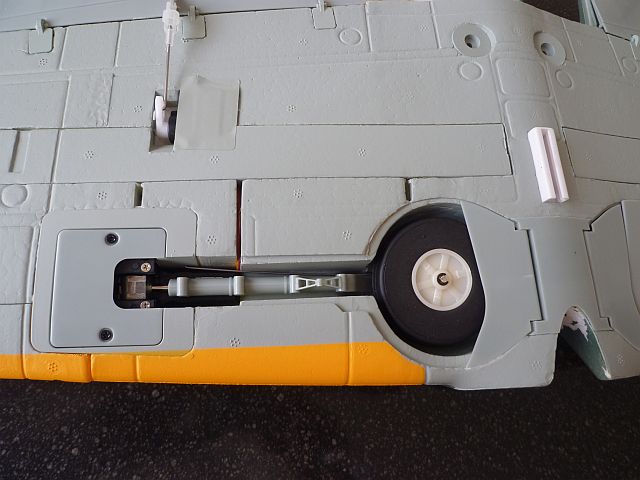

後で機番などの塗装を変更すれば良いかなと思っています。この零戦52型はBIG ZERO(零戦22型)と比べると改良されている部分があります。エレベーターは水平尾翼を左右差し込むだけで連結されます。水平尾翼をネジ2本で取り付けることが出来ます。 垂直尾翼は胴体と一体成型されていて組み立てに接着剤が必要ありません。 胴体のウイング・フィレットの変形しやすい部分にプラスチック材が使用さています。 主翼は左右一体成型されています。主翼からの6本の配線は集合コネクターで纏められ3本になり配線がすっきりして機体の分割、組立が楽になっています。 ほとんど完成しているので組み立ては簡単ですが不具合箇所などがあるので組み立ての注意を纏めてみました。 今後の改善に期待したいと思います。 FMS ホームページ上のスペック ■翼幅:1100mm ■全長:845mm ■飛行重量:約1300g ■ブラシレスモーター:3536-KV850 ■ESC:FMS-40A ■サーボモーター:9gサーボ、6個 ■プロペラ:10.5×7 3枚ブレード ■推奨バッテリー:Li-Po 11.1V 2200mAh 25C以上 ■受信機:6チャンネル ■引き込み脚:ウオーム・ドライブ電動リトラクト 組み立て①尾輪尾輪がタッピング・ネジで取り付けられています。ネジ部が尾輪の車軸の穴より太く、車軸にねじ込まれて取り付けられています。 尾輪が回らず走らせるとネジが緩んできます。尾輪の脱落の恐れがあり欠陥です。ネジの交換が必要です。 壊れたサーボから取ったネジを利用して取り付けることにしました。車軸部分にネジが切られていないので最適です。 タイヤのゴム部分がホイールからはみ出しているのでフォーク部分に擦れて抵抗になります。紙やすりではみ出したゴム部分を削り取りました。

②エレベーターのリンケージ  組み立て済みの機体はリンケージの作動が重くないか組み立て前に確認する必要があります。

受信機をつなぎサーボを動かしてみると案の定動きが鈍くリンケージが重たいようです。まだエレベーターをつないでいないのにこの状態です。

サーボ・ホーンを外して手でリンクを動かすと重たいのでロッドを引き抜きシリコンオイルを塗って入れなおしました。これでスムースに動くようになりました。

組み立て済みの機体はリンケージの作動が重くないか組み立て前に確認する必要があります。

受信機をつなぎサーボを動かしてみると案の定動きが鈍くリンケージが重たいようです。まだエレベーターをつないでいないのにこの状態です。

サーボ・ホーンを外して手でリンクを動かすと重たいのでロッドを引き抜きシリコンオイルを塗って入れなおしました。これでスムースに動くようになりました。

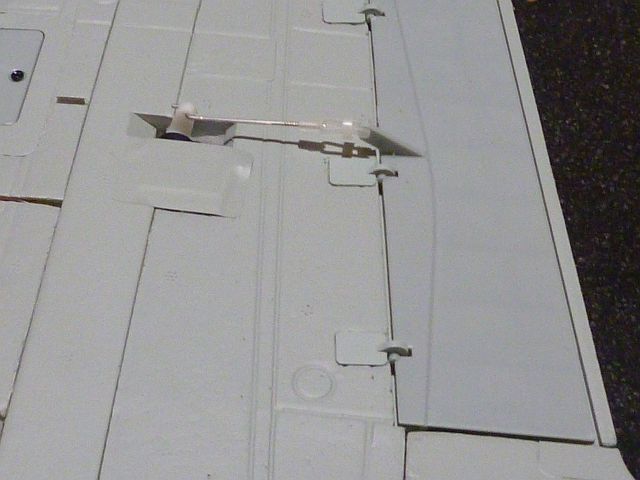

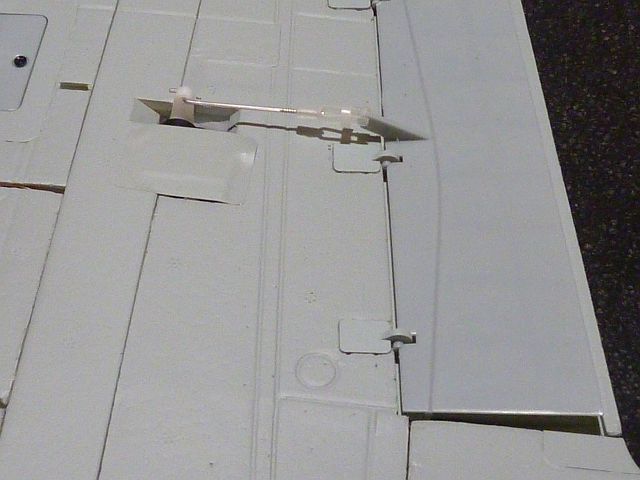

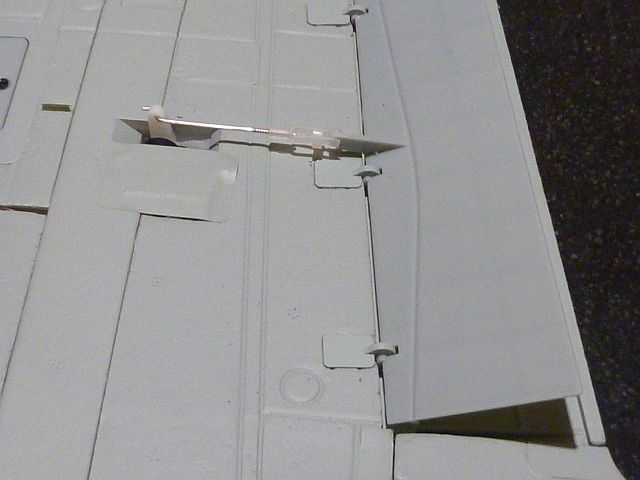

エレベーター自体もEPOのヒンジなので重たいので左右のヒンジ部分に2箇所ずつ切り込みを入れて動きが軽くなるようにしました。 ③引き込み脚

タイヤが左右で形状が異なっていました。タイヤの角が角ばっています。もう一方はスケールタイヤらしく角が丸みをおびたタイヤでした。 ロットでタイヤの形状が違うのかもしれませんが左右で異なるのにはがっかりさせられました。ピアノ線でホイールドアを閉めるので丸い形状の方が負荷が少なく良いと思います。 右側のホイール・ドアは作りが悪いようで動きが良くありません。ネットで他の機体の映像を確認をすると同様な閉まり具合のようです。 ピアノ線の調整を試みましたが余計に悪くなったりします。リトラクトの負荷を減らして開け閉めできる新しいメカになれば良いのですが。 ④パイロット人形

コックピットは幅が狭いので1/10スケールの人形だと肩幅がきつくチョット小さめのパイロットにする必要があります。 小さめのパイロットにしましたが肩が当たる部分は少しEPOを削りました。 ⑤バッテリーの搭載

ESCのバッテリー・コネクターの形状がXT60タイプでした。手持ちのバッテリーのコネクターはディーンズ・タイプ(T型コネクター)なのでESCのコネクターを交換する必要がありました。FMSのホームページではディーンズ・タイプだったので一作業が増えました。ESCが取り出せなかったので 半田ごてがEPOの機体に触れないように注意して作業する必要がありました。 バッテリーの搭載で注意しなければならないことはバッテリーを奥まで押し込むとモーターマウントの角に当たることです。墜落したときマウントの角でバッテリーを損傷させる恐れがあります。 改善が必要です。 ⑥エンジン・カウリング&モーター  プラスチック製のカウリングで左右の溝をスライドさせ2本のネジで止めていますがガタがあります。溝の幅が大きすぎるようです。もっときつくできていると良かったのですが

重心位置調整のためカウリング内に錘を積むのでガタを無くさなければいけません。ガタをとるため機体側の溝にビニール・テープを2重に貼り付けてガタを減らしました。

プラスチック製のカウリングで左右の溝をスライドさせ2本のネジで止めていますがガタがあります。溝の幅が大きすぎるようです。もっときつくできていると良かったのですが

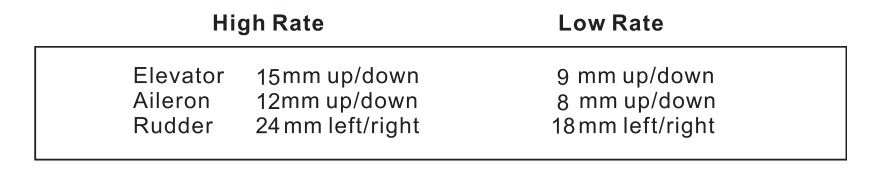

重心位置調整のためカウリング内に錘を積むのでガタを無くさなければいけません。ガタをとるため機体側の溝にビニール・テープを2重に貼り付けてガタを減らしました。モーターのコネクターを溝から取り出しました。空気の通りが良くなりESCのクーリング効果が上がると思います。 コネクター部分がぶらぶらしないようにテープで留めモーターの取り付け向きを変更しました。 主翼からの配線は一旦集合コネクターに纏められフラップ、エルロン、ギアーの3本の配線を受信機に接続するだけです。Yハーネスを使っていないのですっきりした配線にすることが出来ます。 集合コネクターは主翼溝の中央付近にテープで留めます。主翼と胴体を結合するときに集合コネクターが挟まれていないか確認します。各コネクターにはチャンネル番号と機能が表示され、フタバの受信機を使う場合は番号どおりに接続すれば正しく接続されます。 調整①舵角の調整FMS標準設定値

フラップのリンケージを必ず外してから設定を行なってください。サーボを焼損させる恐れがあります。 エルロンとフラップのサーボ・ホーンの穴は外側のみロッド径に合っていますが内側の穴は大きく開けられていてロッド取り付け位置の変更してもガタが大きくなり使用することができません。 予備のサーボも同時に購入しましたがバカ穴は空いていません。3箇所とも同じサイズの穴でした。 エルロン:説明書どおりにリンケージを接続すると舵角が大きくなりました。サーボ側のホーンの内側の穴に変更しようとしましたが開いている穴の大きさが多き過ぎガタが出ます。 しょうがないので元の外側の穴に戻し、トラベルアジャストで舵角を小さくしました。 エレベーター:サーボホーンの穴は一つ外側にしました。(真ん中の穴) ラダー:説明書どおりに接続しても舵角がでません。 ラダーの舵角をこんなに取る必要があるのかチョット疑問です?トラベルアジャストで広げようと思いましたが尾輪が当たるので止めて100%のままにしました。 飛ばしてから必要なら増やそうと思います。 フラップ:必ずリンケージを外してから設定を行なってください。 サーボトラベルの中立位置でフラップがフルダウンになっています。これはチョット設定が難しくなります。 サーボ中立でフラップ・アップにするにはリンケージ・ロッドが短いです。しかたがないのでフルダウンで中立のまま設定しましたが。フルダウンの位置を調整するにはサブトリムで動かすことになります。サブトリムを動かすとアップ側まで動いてしまいます。 これではフルダウンの設定変更が面倒になります。根本的に設定をやり直すことにしました。 サーボ中立でフラップアップを設定できるようにサーボホーンの位置を変更する必要があります。サーボを外してホーンを付け直したいのですがしっかり接着されていて外すのが大変そうです。 あきらめて、サブトリムで中立位置を最大(120)までずらしました。これで調整が楽になります。 フラップの角度は2ポジション設定しました。テークオフとランディング・ポジションです。FF8送信機の左肩にある3ポジションSWに設定しました。 通常フラップは6チャンネルのボリュームに割り当てられますがボリュームは操作性が悪いのでミキシングを設定してSWで切りかえれるようにしました。

エルロン、ラダー、フラップのリンケージは少しガタがあります。ホーンの穴径が少しロッドやピンより大きいのでガタが出ています。チョット残念です。 ②重心位置の調整  kypom 2200mah 3sのバッテリーを積んでバランスをみると基準値60mmから65mmより大分後ろ側になります。錘はカウリング内部の最先端部に積みました。つり用の錘を加工して貼り付けました。搭載錘は29gとなりました。

kypom 2200mah 3sのバッテリーを積んでバランスをみると基準値60mmから65mmより大分後ろ側になります。錘はカウリング内部の最先端部に積みました。つり用の錘を加工して貼り付けました。搭載錘は29gとなりました。初フライト前なので重心位置は60mmぐらいにしてみました。飛ばしてからもう少し後ろに下げたいと思います。重心位置が前側だと主脚との位置が近くなり離着陸でお辞儀したり、でんぐり返しになりやすくなります。 主脚位置はBIG ZERO(零戦22型)と同様にあまり前に出ていません。芝生の滑走路だと注意が必要です。 スペア・プロペラも同時に購入しましたが2つとも2mmから3mmのトラッキングのズレがあり、比較的ズレが少ないプロペラのバランスをとることにしました。プロペラの材質はT28と同様にカーボン(粉?)入りのプラスチック・プロペラと思われます。 バランスを見ると1枚重たいのがありバランス調整が必要でした。重たいぺラをヤスリがけして合わせようとしましたがバランスのズレが大きかったので削るのはやめて軽い2枚にテープを貼って調整しました。 剥がれる心配がありますがまずはこれでいきます。(着陸ですぐに破損する恐れがあるので) 追記:初フライトも無事に成功し2度のでんぐり返しでもプロペラは破損しなかったのでテープを剥がしバランスを取ることにしました。 軽いブレードに瞬間接着剤を薄く塗布し指でのばし乾いたらサンドペーパーで水磨ぎしてバランスを取りました。 ESCはスロットル・レンジの調整が必要です。 通常のESCと同様に送信機のスロットルをフル・ハイでバッテリーを接続してビープ音がなったらスロットルをミニマムに下げるだけです。 塗装チョットだけディテールアップ主脚を黒で塗装し、ピストン部分のメッキ部はアルミ箔を張ってクロムメッキ風にしました。 排気管とピトー管を塗装しました。コックピットにヘッドレストもつけました。 翼端灯や尾灯も塗装してみましたが翼端灯にパネルラインが無いので位置決めに迷ってしまいました。 エレベーターの左右連結部やホーン類を暗緑色に塗りました。プラカラーの暗緑色にグレーを混ぜ色を調整しました。 プロペラを茶色に塗りました。

完成受信機:Frsky V8FR-Ⅱ、バッテリー:KYPOM 3S2200mAh、全備重量:1291g(爆弾を除く)(パイロット人形を自作パイロットに変更(約13g軽量化)、エンジン・カウル内に29gの錘を搭載)

バッテリーはマルチコプターで使用していたバッテリー(中古)を使用した。 参考値:最大値32A,350w,7400rpm 初飛行2016年3月17日 晴天、風も穏やかで絶好の初飛行日和です。滑走路の草刈りを実施し草に足をとられないよう臨みました。 この零戦は主脚の位置と重心が近いので油断をすると直ぐにお辞儀をしてしまいます。エレベーターをフルアップに引き徐々に加速しながらエレベーターを戻して離陸しなければなりません。 パワーを上げていくと機体は徐々に加速してフルスロットル前にあっさりと離陸しました。エレベーターのトリムもほとんど要りません。足を出したまま飛行場を周回飛行してトリムを確認しましたが必要ありませんでした。 フラップを少しだけ下げ(T/O ポジション)ましたがトリムは必要ありませんでした。このまま着陸を試み無事着陸ができました。2回目の飛行でギアアップしエレベーターを少しだけトリムダウンしました。フラップフルダウンでの着陸もトライしましたが 進入途中でふらついたので着陸を断念してゴーアラウンドしT/Oポジションで着陸しました。フラップ・フル・ダウンでの飛行に慣れていないので練習が必要でした。 5回着陸して2回でんぐり返りました。機体は壊れませんでしたが最後の着陸で足が曲がってしまい、家に帰ってからギアを分解して曲げ直しました。引き込んだとき引っかからないことを確認しギアの修理を完了しました。 飛ばした感想は風が無いときは安定した飛びですが横風を受けてのフライトはチョット気が抜けませんでした。エルロン方向のガタもあり修正が必要と感じました。 エレベーターへのミキシング調整やフラップダウンでの調整はこれからもうすこしやろうと思っています。翼端白色の塗装ですが暗緑色に塗り替えようかと思っていましたが青空の下では良く見えて飛ばしていてわかり易いので翼端白のまま飛ばそうと思います。 飛行記録 3月29日現在:12ランディング、2回足が曲がりました。1回目は目標着陸ポイント手前で接地し柔らかい地面に足をとられそのまま転倒でんぐりかえる。右足のみ。 2回目は少し追い風着陸になり速い速度で着陸、滑走して無事停止したが両方の足が少し曲がり完全に引き込むことができなくなった。 2回ともギアを分解しペンチで曲げなおしました。着陸速度はキチンと落とさないと足が曲がるので注意が必要です。 着陸後は必ずギアの引き込みチェックをすること。 フラップ・フル・ダウンでの着陸は無風時に1回実施、慣れないせいもあり着陸ポイントが伸び少し速い着陸速度になってしまった。 他の着陸はすべてT/Oポジションで着陸した。 離陸はフラップは不要です。 ミキシングはギア・ダウンでのトリムを基準にしてギア・アップでエレベーターに少しダウンを入れ、フラップ・フルダウンでも少しダウンに入れました。 爆弾搭載での飛行はしません。 飛行写真2016年4月23日撮影 望遠レンズで撮影してもらい写真を入れ替えました

古崎氏撮影

NEXT

|