|

寺田寅彦論文集 |

科学編

31

ACOUSTICAL

INVESTIGATION OF THE JAPANESE

BAMBOO PIPE,

SYAKUHATI

[ Journal of

the College of Science, Tokyo, XXI,

Art. 10. pp.1-34,1907 ]

日本の竹管楽器、尺八に関する音響学的考察

前文訳

[Journal of the College of

Science, Tokyo, XXI,Art. 10. Pp 1-34, 1907]

我々が演奏する様々な吹奏楽器のなかで、尺八は2世紀以上にわたり最も馴染みの深いものの一つであった。その起源はおそらく、足利幕府時代にすでにかなり広まっていた「一節切り」(ひとよぎり)と呼ばれた尺八によく似た管楽器があるが、そこまで遡ることができるであろう。それは、元来、虚無僧と呼ばれた諸国を巡歴し、徘徊していた僧達に欠かす事の出来ない必携品であり、そのために独特のメロディーが作られていた。尺八の特異な音色は我が国民の愛好家達の心を確かに捉え、その傾向は今日ますます強くなっており、大勢の人に親しまれるようになってきた。このため、様々な人気のある曲が尺八で演奏されるようになり、また、尺八のために独特の奏法が演じられる曲も作られるようになってきた。

尺八の音色は、フルートか、あるいはまた、オーボエに似たようなところがあり、特有の哀愁的な、かつ、牧歌的な音色をしている。その演奏法により様々な表現が可能であり、尺八の音程―音色は、他のどんな楽器でも表現出来ないようなものを持っている。

そもそも尺八という名前は、その長さに由来しており、日本の調律である【いちこつ】(d音)に相当する長さが1尺8寸であるところによる。しかしなから、この楽器は一般的には1.2尺から2.1尺までのいろいろな長さのものが使用されている。正確な尺八の場合1オクターブに必要な長さは1.2尺とされている。最近では、尺八は日本風のやり方でよくバイオリンと合奏されるようになってきた。この場合には基調音として【c】音がでる2.1尺の尺八が使われている。

また、異なった長さの二本の尺八、すなわち、それぞれが異なった位置に指孔を有しており、全体の音程が異なる独自の基調音をもった1.7尺と1.9尺の尺八によって、簡明な旋律の曲がしばしば合奏されることがある。

この尺八は、よく気候条件に馴染まされた竹(~Phyllostachys

Quilioi,Riv)を、両端がちょうど竹の節が来るようにカットして作られる。そして、竹材の緻密さが音程の良し悪しを決める非常に重要な役割を担っている。竹材は堅すぎても、また、逆に柔らか過ぎてもいけない。この竹材の緻密さは、その比重を大体の尺度とすることができる。材料となる竹を選ぶには、例えば、最も上の指孔の位置の外周が3.7寸の非常に精密な尺八の場合に、経験的なものであるが、完全に乾燥した状態でおよそ100匁、すなわち、375グラムでなければならないと言ったような目安がある。

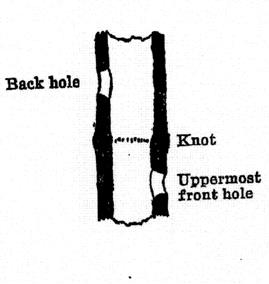

写真−1は、尺八の名演奏家でもある東京音楽アカデミーの上原氏が所持している尺八の写真である。この写真からも分かるように、尺八はその側面に5つの指孔を有しており、そのうちの4つは前面に、そして、最も上の位置にあるものは、裏側に開けられている。前面にある一番上の孔の中心位置は、大体、尺八の半分よりも少し上にある。そして、前面にある一連の孔の、孔と孔の間隔は尺八全体の長さの1/9.5 となっている。また、裏側の指孔と前面の最も上の指孔との間隔は、尺八の長さ方向で計った場合に、前面の4つの指孔の指孔同士の距離のおよそ0.75倍である。

正規の尺八の場合には、節の数は7つでなければならいとされている。もちろん尺八の両端には節があり、かつ、一番下の孔の直ぐ下にも節が一つ必要である。管の末端(管尻と呼ばれる)から約3寸のところに位置するこの節は、尺八に強度を持たせ、そして正確な音律を出すために非常に重要な役割を持っている。すなわち、この後者の役割が、この節を【ゴロ節】という特別の呼び名で表現する所以でもある。この節と管の末端との間にも2つないし3つの節が必要とされている。自然に生えている竹の節を見てみると、一連の節と節との間隔は上端の方向にいくに従って広がっているのが普通である。こうして伝統的な尺八の形状は、ゴロ節と末端との間の節の数を除けば一連の節と節との間隔は、全体で18寸になるように、調和のとれた 3,4,5 ならびに 6寸となっていなければならないとされている。しかしながら、こうした理想的な形状のものに出くわすことは滅多にない。また、両端に竹の節がこなければならないと言うことでさえ、竹の選定を非常に難しくしているのである。この制約を克服するために最近では二つの竹を繋ぎ合わせて一本の尺八を作るような工夫がなされている。もちろん、こうした方法でも竹が本来持っている特性は何ら損なわれるものではない。

尺八の下の方の部分はふつう僅かながら前面に湾曲している。この楽器の外観で最も目立つところは息の吹き込み口の部分である。他のこの種の吹奏楽器と同様、ここは、うたぐち「うた=歌;くち=口」とよばれている部分である。上部の端の部分の前の方の壁は、尺八の長さの方向に対しておよそ30゜の傾斜をなす面となっており、このため、内壁のこの部分はシャープなナイフエッジとなっている。このナイフエッヂの部分には、普通、摩耗を防ぐために鯨の骨や象牙で作ったピースをはめ込んである。また、上端の後の部分は、この部分が下唇と顎の間ににあてがわれた時に顎にぴったりとくるように、少しだけ傾けて丸く削ってある。歌口の一般的な外観は図に示したような形になっている。

尺八の内側は、竹の節のところにある隔壁がはっきりと見られるが、赤漆が塗られ、注意深く磨きあげられている。大抵の場合にはこの隔壁は完全に取り除かれ、管の中は部分的なこの段差がなくなっているが、中には、この隔壁が完全に取り除かれずに、それぞれの節のところで管が僅かづつ狭くなっているものもある。どんな尺八でも、管の内径は急に狭くなるゴロブシの方にいくに従って徐々に狭くなっている。そして、この縮んだところから下の部分は内径がほぼ一定であるか、あるいは、製作者の好みにもよるが、管尻に行くにしたがってだんだん広がっている。

側壁に開けられた指孔は、ふつう、円形かあるいはやや楕円の形をしている。これらの指孔の大きさはゴロブシの部分の面積とある一定の割合になっている。多くの尺八の場合

側壁に開けられた指孔は、ふつう、円形かあるいはやや楕円の形をしている。これらの指孔の大きさはゴロブシの部分の面積とある一定の割合になっている。多くの尺八の場合

に管尻から数えて3番目の孔がほかの孔よりもやや小さく開けられている。これによって正確な調律ができるようになっている。指孔は、尺八を縦方向に割った断面を示した図からも分かるように、管の内側に行くに従ってやや広くなっている。側壁に開けられた指孔の内側の不規則性が倍音の高さに多かれ少なかれ影響を及ぼしている。

調律を容易にするためには管の内側の壁を塗装する事が不可欠である。この内壁の表面が粗いと音律の鮮明さが損なわれ、かつ、音程の高さに対する感度が鈍くなる。内壁が研磨されていないような尺八の場合には、水で内壁を濡らしてやるとその音律が著しく良くなる。

尺八を演奏するときは、歌口を下の唇と顎の間に合わせると唇とナイフーエッヂとの間にアーチ状の隙間ができ、そこに口から空気のジェットが吹き付けられる。尺八は下の部分が右手の親指と中指で支えられ、このとき中指は前面の下のほうの二つの孔の間にくる。左手は、尺八の上部を支えるが、親指は裏面の孔にあてがい、中指は前面の上部の二つの孔の間にくるようにする。残りの指の位置は容易に理解できるはずである。正座をして尺八を演奏する場合には、尺八の管尻は正面の膝の2〜3センチ程度上にくるようにする。そして、唇を少しだけ縮ませ、軽くナイフーエッヂに向かって息を吹き込むようにして音を出す。こうして、演奏者の口のくぼみ、唇とナイフーエッヂとの間に出来た狭い開口部、これらが全体としてパイプオルガンの歌口のような独特な形状を形づくるのである。初心者にとってはこの唇の位置を調整することがなかなか容易なことではなく、大抵の人

の場合、澄んだ綺麗な音が出るまでに一週間程度の訓練をしなければならない。

この尺八の顕著な特徴はと言えば、指孔のいろいろな位置に相当するいくつかの音程を、歌口の狭い隙間の面積を僅かに調整するだけで広い範囲にわたって変化させられるということであろう。この調整は通常、尺八に対する演奏者の頭の角度を傾けることによって実施されている。その調整の幅が約10゜程度であっても、半音以上の音程を変化させることができる。このように音程を上げたり、下げたりするために頭の角度が変えられる。こうした動作により狭い隙間が僅かに広がったり、狭まったりするが、この間、尺八はほとんど動かされずに保持されている。こうして、現実に音程を上げたり、下げたりすることができるが、このような方法をそれぞれ、「カリ」、「メリ」と呼んでいる。。一方、こうした調整方法に加え、ある音に相当する指孔の上の部分を直接に塞ぐようにすると、手孔を通して空気が自由に通気するのが妨げられ、僅かにその音程を下げることができる。この調整方法は、「かざす」と呼ばれている技法であるが、これはかなり難しい技法で、上

達者でないとなかなかうまくいかない。一連のこうした指孔に対する音域はお互いに重なり合っているので、この楽器は、側壁に開けた指孔の数は少ないけれども、ほぼ2オクターブに近い範囲に渡って、どんな音程でも出すことができるのである。

要するに、この楽器は音を連続的に変化させる事ができるパイプーオルガンの、パイプの巧妙にできた一つと見なすべきものである。このような認識から尺八は木管楽器よりも、むしろバイオリンのような弦楽器と比較されるものかもしれない。この楽器を使って演奏される数多くの日本メロディーのなかでよく出てくる半音による音程のなめらかな連続的変化は独特の柔和な響きを持っている。音程がこれだけ極端に変化すると言うことが、この尺八の演奏の技法を他のどんな楽器の場合よりもずっと難しいものにしている。非常に洗練された良い耳を持った人以外には、二つの尺八によって一つのメロディーを和音で合奏することは困難であるとさえ言われている。

さらに付け加えるならば、初心者は得てして音を出そうと一生懸命になり、口の開け方が狭くなりすぎ、このため音程が低くなってしまうのである。

ここで研究した本来の目的はいろいろな音を出す時の口の独特な働きについて解明することであり、側壁にある指孔の効果について一般的な考察をすることである。従って、後者については、側壁に指孔のある他の楽器についても適用できるものであろう。さらに、尺八の節に相当する管の内部の障害物の効果についても検討した。