Saudu

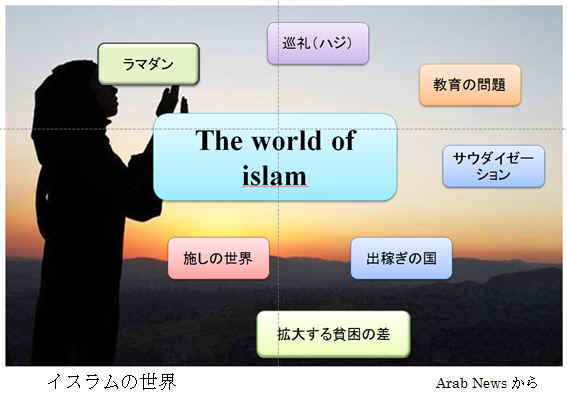

イスラムの世界

二つの聖都を持ち、イスラムの世界の盟主国を自認するサウジアラビアがイスラムの教えに他国よりより忠実であるのは容易に納得できる。

では、一体、そのイスラムの世界とはどのような社会なのであろうか?

サウジアラビア、そこには、イスラム教の教えが政治に色濃く影響した国だ。これに加えて、サウジの社会を複雑にしているものはさまざまな要因がある。その中でも、他国にはないもの、それは、この国が世界最大の産油国であり続けたことである。

イスラムの世界を説明するには、宗教的な問題があるので非常に気を使うが、そのイスラムの世界を、サウジに限定して外から見たときの印象的な事柄を説明したい。

この世界では我々日本人が持っている社会的な常識は通じない、そのような事柄をざっと挙げた。ラマダン、ハジ、そして、施しの世界は、まさにここがイスラムの国であるという象徴的な出来事だ。そして、サウジアラビアが抱えるこの国の独特の問題が、この国が出稼ぎの国であり、こうしたことを背景とした教育の問題、サウダイゼーションというサウジ人雇用義務の問題、そして、貧富の差が今日ますますひろがりつつあると言うことである。

これは、断食月を意味している。サウジでは、近代化により西洋暦を用いているが、古来、太陰暦であるヒジャーズ暦が、文化・生活の中には浸透しており、宗教的な儀式は、この太陰暦に従って遂行される。したがって、一年は、13ヶ月であり、毎年、西洋暦とは一月ずつずれていく。ラマダン月には、人々は断食をするが、この断食は、まったく食を取らないということではなく、日中、つまり太陽の陽がある時は、一切の食べ物、飲料は、喉を通さないと説明されている。したがって、自分の唾さえ、飲み込むのを控えると言われる。

だから、日の長い夏のラマダンは辛い。我々の感覚から言えば、朝の五時まえから、夕方の八時近くまでは陽があるので、この間は、一切の食べ物、飲み物を口にすることは出来ないのだ。これは、毎年繰り返しこの苦行(?)を続けている彼らにもかなり厳しいものであることに違いない。が、この苦しみ、辛さは最初の2・3日だけで、それ以後は、むしろ、快適ささえ感じると言われている。

断食は、陽のある時だけなので、彼らは、日の出るまえに、出来るだけ沢山の食事をする。1日5回行う最初の礼拝は夜明けに行われる。これを促すためにか、毎朝、この時間にモスクの拡声器から大きなお祈りの声が流される。彼らには、「お祈りの時間ですよ。用意は出来ていますか。」と言うことかも知れないが、ラマダンの時期には、この声は、「そろそろ、夜明けで断食の時間ですよ。早く、朝ごはんを沢山食べて、断食の準備をしましょう。」というように聞こえるに違いない、とかってな想像をしている。

そして、夕方の日の入りまでが断食。夕陽が水平線に隠れると、断食が解かれる。すると、空腹に耐えた食欲は激しい。彼らはこの時が喜びのひと時だ。家族揃って、時には、親戚や友人たちと一緒に、御腹いっぱいたらふくご馳走を食べる。

ラマダンの間は、このように、昼間は断食の最中であるし、夜は食事で忙しい。そんな状況では気もそぞろになる。事故にも繋がり易いということで、企業で働くのは、午後の2時まで。お昼には3度目の礼拝があるので、この時間から次の礼拝(日没)までの間は、仕事にならないのだ。また、夫々の家庭では、奥様も何もする仕事がないので、亭主が会社から帰ってくるのを待っており、帰ってくるなり、やっと帰って来たかとばかり買い物に出かける。亭主は、そのドライバーとしてこの買い物に付き合うか、あとは日没まで、家でごろごろと寝て過ごすかのどちらかだ。、

こうしたラマダンが毎年繰り返されるが、このラマダンの間の生活は、夜の間は食べ通し、そして、昼間は昼寝。まるで、日本の相撲取りのような生活パターンだ。こんな生活をしてれば、肥満になるのは必然。だから、サウジの大きな社会的問題の一つが、肥満と糖尿病だ。

また、ヒジャーズ暦か太陰暦であることも、ラマダンの一つの大きな問題。ラマダン月が毎年一月ずつずれるということは、13年の間には必ず、真夏にラマダン月となるときが来る。2014〜2016は、その年にあたる。国の緯度が20度から30度というのであるから、この時期の夏の日照時間は長く、暑さが厳しい。15時間程度は陽があり、この間は空腹に耐えていなければならない。「インシャラー」と口にし、彼らが忍耐強いのはこんなところにも起因しているのだろう。

ハッジ

昨年の9月24日に、巡礼でメッカを訪れた人々がその最中、ハジ(巡礼)行事の一つであるJamratの石投げ行事で、混乱した群衆が折り重なるように倒れ、死者717人を出す大惨事となった。実際には、もっと多くの犠牲者が出たとの噂があるが、当時のArab

News は、次のように伝えている。

JEDDAH:

Custodian of the Two Holy Mosques King Salman offered condolences to the

families and relatives of those killed in Thursday’s Mina stampede that left

717 Hajis dead and 805 injured.

イスラム教が信者に課する5つの行(義務)の一つは聖地マッカを巡礼することであり、特にイスラム暦12月「ハジ」の月に巡礼した信者は「ハジ」の称号が許される(その他の月の巡礼はウムラ「小巡礼」と呼ばれる。)

このため毎年ハジの時期には世界中から多くのイスラム教徒がマッカに集まる。入国を希望する信者数が多すぎるためサウジ政府は各国に対してはその信者数に応じてビザ発行数の割り当てを行っているが、それでも例年その数は2・3百万人に達する。

マッカでの巡礼行事はコーランで定められた順序で行われる。数百万人の信者が特定の施設に集中するため事故と隣り合わせであり、中でもJamratの石投げ行事は最も危険であり数年に一度は今回のような大惨事を引き起こしているのである。

このハジという行事には、メディナへの巡礼と、メッカでのハジの独特な行事が遂行される。よく知られているのはカアバ神殿の周りを急ぎ足で回るタワーフと言う行為。巡礼の時には大変な人がカアバ宮殿に集中し、これが同心円を描いて、ぐるぐると回転している。その数は年々増えるばかりで、毎年のように、そのための広場の拡張工事が行われている。

ラマダンやハジ、そして、施しの世界については、これらは宗教的な儀式の一つであるので、これを説明するには、イスラム教がどのようなものであるかということを説明する必要がある。これについては後述する。

The

World of Islam

イスラムとは、イスラム教に帰依する者を、アラビア語ではムスリムといい、彼らは、自らの教えの名を、イスラーム、すなわち、『身をゆだねこと』『神に帰依すること』意味するこの言葉で呼んでいる。

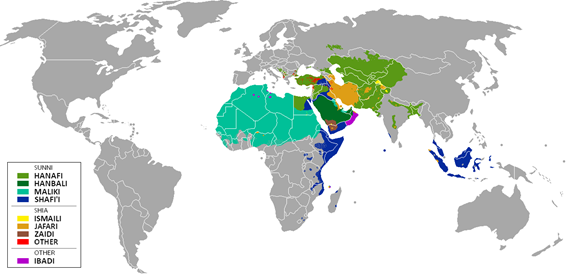

そのイスラムの世界を地図で表したものがこの図で、ここには、イスラム教の隔週はが色分けし、識別されている。この図から、そして、サウジにイスラムの二つの聖都があるところから、サウジが(イスラムの)世界の中心であることは明白だ。

イスラムの宗派の色を見れば、スンニ派が主流であるが、イランはシーアであり、サウジとイランのイスラムの盟主国を争うのは、当然の話しである。アラビア半島でもイエーメンとオマーンは宗派がサウジと異なることが分かる。また、イエーメンの国内紛争はシーア派が多い地域で起きており、この部族はイエーメンとサウジの国境付近に広く分布している。

こうした状況下で、イエーメン紛争が起きているのであり、イスラムの盟主国サウジアラビアの頭の痛いところ。深刻なのは、この紛争の責任を取って皇太子を辞任した先の第一皇太子ムクリン王子は、母君がイエーメンの王族であったこと。この皇太子の交代劇はその裏にそんな複雑な要因があるのではないか?

モスクの中で何が起これなわれているのか

我々イスラム教徒でないものは、二つの聖都メッカとメディナには入ることは

出来ない。そればかりか、市中のモスクにも入ることははばかれる。唯一、ドバイにあるジュメイラモスクは海外の観光客用に木曜日だけ開放されている。

出来ない。そればかりか、市中のモスクにも入ることははばかれる。唯一、ドバイにあるジュメイラモスクは海外の観光客用に木曜日だけ開放されている。

テレビなどから得られるモスクの中の状況は、まさに、宗教の力の偉大さを感じ取るに十分な迫力がある。ここで、高僧のありがたい説教と、コーランが読み上げられている。そして、シャハーダが繰り返される。

こうしたイスラムの宗教的行事は、サウド家が仕切っている政治と密接に結びついて、これがサウジアラビアの社会の文化・風習の根幹を成している。国王は Custodian

of Two Holly Mosques、すなわち、二つの聖都の守護者として崇められている。メッカは、イスラム教の開祖である預言者ムハンマドの生誕地であり、クルアーン(コーラン)において預言者イブラーヒームとその子のイスマーイールが建立したとされる神殿カアバがある。メディナは、マッカの北約500kmの地にあって、ムハンマドの時代以前は名前をヤスリブと言った。622年、マッカで迫害を受けていたムハンマドは、ヤスリブの部族間の調停を依頼されたのを機にマッカを脱出し、ヤスリブに移住したムハンマドは現在の預言者のモスクの場所に住居を置き、イスラム共同体の建設とマッカとの戦いを指揮し、ここで亡くなった。メディナには、預言者ムハンムドの墓がある。

イスラムの世界 コーランの教え

コーランといえば、これがイスラム教の聖典であることは知っているが、それ以上のことになるとよくわからない。最近では、英訳もされているが、アラビア語で書かれたコーランを読むのは並大抵のことでは出来ない。一般的な人が知っているのは、「右手にコーラン、左手に剣。」という言葉くらいかも知れない。しかし、これは、西洋人が勢力を伸ばしていくイスラム帝国について、ある種の反感を持って表現したものに過ぎない。

このコーランの中にムスラム(イスラム教徒)が取るべき信仰行為として定められた五行と言うものがある。これが次の5つだ。

シャハードと呼ばれる信仰告白。

「アッラーフ(神)の他に神はなし。ムハンマドはアッラーフの使徒である。」テレビで放送されるモスクの中の礼拝でアラーフ・アクバルと言う言葉を良く耳にする。これは、「アッラーフは偉大なり」を意味するイスラム教の祈りの言葉である。

サラー 礼拝

1日に5回の礼拝を行う。礼拝の時間は 決められており、信者は何処にいてもメッカの方角に向い、敬虔な祈りをささげる。日没になり高速道路を走っていると、高速道路の路肩に車を止め、絨毯を広げてお祈りを始める。こんな光景は何処にでも見られる。広い路肩はそのために必要なのだ。

ザカート 喜捨

救貧税とも言われる。サウジに所得税はない。しかし、イスラムの信者であれば、ザカートは当然のことで、2.5%の貨幣、ラクダや牛などの家畜、果物、穀物、金銀などの貴重な商品の一部をモスクに寄進する。これにより、モスクでは、持てない人や、着のみ着のままでメッカやメディナにやってくる巡礼者に施しをするのである。

サウム 断食

イスラム教徒は忍耐を忍ぶため、そして、忍耐することを学ぶため、また、貧しくて食べることが出来ない人々の苦しみを理解し、自分が敬虔なイスラム教徒であることを認識するために、断食をおこなう。この断食は、イスラムの世界が使用しているヒジャーズ暦のラマダン月に行われるので、通常、ラマダンと称されている。

ハッジ 巡礼

イスラム教徒は一生のうち一度はメッカを巡礼することが最大の宗教的な行事とされている。巡礼には、ハッジの他にウムラ(小巡礼)と称されるものがある。

ラマダン、ハッジの状況をWikipedia

から覗いてみる。

断食

断食といっても、1ヶ月間という期間を完全に絶食するわけではなく、日没から日の出までの間(=夕方以降から翌未明まで)に、一日分の食事を摂る。この食事は普段よりも水分を多くした大麦粥であったり、ヤギのミルクを飲んだりする。

旅行者や重労働者、妊婦・産婦・病人、乳幼児などは、断食を免除されるなど、ひと口に「断食」と言っても、その適用範囲にはある程度の柔軟性と幅を持つ点にも注意が必要である。また、免除される者にも、後で断食をやり直す必要のある者(旅行者や妊婦、生理中の者など)とやり直す必要の無い者(高齢者や乳幼児、回復する見込みの無い重病人など)がある。

断食をするかどうかは、原則として宗教的モラルの問題である。旅行者は断食を免除されるというのを拡大解釈して、イスラム教徒の富豪の一部には、ラマダーンに旅行に出かけ、断食逃れと呼ばれるようなことをする者もいる(ただし、その場合別の日に断食をやり直さなければならない)。

断食は、ヒジュラの道中の苦難を追体験するために行われるものである。したがって、飲食物の摂取量を減らすことや、苦痛を得ること自体が目的ではない。あくまで宗教的な試練として課される。また、食べ物に対する有難みを感じさせるためとも言われている。

日没になれば、すぐに食事を摂り、日が昇るぎりぎりまで食事を摂っている事が良いとされ、日没後も念のために、しばらく飲食を控えたり、日が昇るはるかに前から飲食を止めたりする事はふさわしくないとされている。

苦しみを和らげるために、あらゆる方法を取ることは全く問題がない。例えば、仕事の無い日は、日中は礼拝をする時などを除いて、寝ていてもかまわない。日中の空腹を和らげるために、日の出前に多めに食事を取ってもまったく問題はなく、日中体内の水分が失われないように、対策を採ることも全く禁じられていない慣例的に、ラマダーンの前日は断食を行わないこととなっている。

断食の成立には、意図が大きくかかわっている。例えば、断食をしているのを忘れうっかり何かを飲み食いしてしまっても、断食は無効にはならない。一方、例え飲食を行っていなくても、断食をしていると言う意図がなければ、それは無効になるとされている。例えば、あまりの苦しさに断食をやめ、飲食物を探したが、日没まで見つからなかったとしても、それは断食を行ったことにはならない。

むしろラマダーン中は、日が沈んでいる間に食い溜めをするため(そのために日が出ていない時刻に人を起こす者が巡回していることさえある)、夜食が盛大になり、通常より食糧品の売れ行きが良くなったり、肥満になる人が多くなるといわれる。

断食期間中に禁止されている行為は、飲食、喫煙、性行為、投薬(ただし健康上支障をきたす者は断食が免除されるので、投薬もやむをえない)、故意に物を吐く事などである。唾を飲み込む事や、うがい、歯磨き、入浴、昼寝などは許されている(イスラーム文化センター 断食ガイド他、参照)。

ハッジの遂行

ウムラ

メッカに到着すると巡礼者(地方で‘ハージー’(en:Hajji)

として知られる)は、アブラハムとハガルの生涯そして世界中に広がるムスリムの一体性を象徴する宗教的な儀式を執り行う。これらの信仰の行動は、以下は、すなわち、

これらの儀式がウムラを構成し、小巡礼ともたびたび呼ばれる。宗教的儀式ではないが、ウムラの儀式が終わった際には、ザムザムの泉の水を多くの巡礼者は飲む。また、人々は、おおよそ1インチほど、自らの髪を刈り込む。

ここで、巡礼者は、イフラームから普通の服装に着替えることができる。

メディナへの巡礼

ハッジに求められている部分ではないにもかかわらず、ウムラの後に、巡礼者は、メディナ(マディーナ)の「預言者のモスク」を訪問する。ムハンマドの墓がモスクの近くにあり、同様に、アブー・バクルとウマル・イブン・ハッターブの墓もある。一晩かそれ以上、巡礼者は、メディナに滞在した後、大巡礼を始める準備のために、メッカに戻る。

メディナへの巡礼は、忙しい。海外からの巡礼者は、短いサウジでの滞在のあいだに、メッカから、400キロほど離れたメディナまで往復する。メッカーメディナハイウェイと言うのがあるが、この高速道路での交通事故が耐えない。スピード制限など守っては居られない。また、ラクダとの衝突事故も多い。巡礼者のなかには、ジェッダ空港から、サウジに入る人が多い。大抵はこの人たちはハジのための特別なビザできており、混雑を緩和するめために一般の人たちとは区別された特別の入国審査をとおる。しかし、個人で巡礼に来る人は、通常の入国者の取り扱いで、この人たちのなかにジェッダからメディナに直接向かう人たぢがいる。そして、タクシーを利用するのだ。こうした巡礼者のための白タクが横行している。一般のタクシーの運転手にはサウジ人には人気がない。決められた賃金が低い体。でも、白タクのドライバーのなかには、昼間はサラリーマン、夜は白タクの運転手という人が沢山いる。いい副収入になる。夜の仕事があるので、昼間の仕事に精が出ないのは当たり前というところか。空港の到着ロビーに着けば、この客引きの棲ざましい光景には驚くばかりだ。夕方到着のフライトでその日にメディナまで行き、ここで預言者のモスクを訪れ、メッカに戻る。だから、夜半のジェッダからメディナに向かう高速道路は、猛烈なスピードで走る沢山の車の列がいつまでも絶えない。勿論、事故も多い。

ハッジの完了

大巡礼は、巡礼月の第8日から始まる。巡礼者は再び、イフラームを着用する。そして、メッカから近くの町のミナ

(en:Mina, Saudi Arabia) へ移動する。そこで、彼らはその日の残りを費やす。

大巡礼は、巡礼月の第8日から始まる。巡礼者は再び、イフラームを着用する。そして、メッカから近くの町のミナ

(en:Mina, Saudi Arabia) へ移動する。そこで、彼らはその日の残りを費やす。

翌朝、すなわち、巡礼月の第9日に、巡礼者は、ミナからアラファト山へ移動する。彼らは、日没までは、日中、アラファト山の定められた区画内で過ごすことになる。アラファト山の滞在の間は、宗教的儀式や祈りは要求されていないが、多くの巡礼者が祈り、神との対話、自らの人生について思索する時間に費やす。日没後に彼らは、アラファト山とミナの間にある地域のムズダリファ

(en:Muzdalifah)

へ移動する。そこは、ジャマラートの投石

(en:stoning of the jamarat) のために、小石が集められている場所である。

ムズダリファで夜を過ごした後で、巡礼者は、ミナへと戻る。その時には、すでに、巡礼月の10日になっている。ジャマラートの投石の儀式の最初に、巡礼者は、ミナにある大きなジャムラー(壁)に向け、7つの小石を投げる。その後で、一匹の動物が生贄になる。伝統的に、巡礼者は、自らの手で動物を殺すか監督するかのどちらかである。今日では、大巡礼が始まる前に、多くの巡礼者は、メッカにて犠牲となった証を買い求める。

巡礼月の10日、巡礼者は、イフラームの制限から解放される。すなわち、髭を剃り、イフラームの服装から着替える。髭を剃るという行為は、再生の象徴であると同時に、ハッジを完了したことに寄っての巡礼者の罪が一掃されたことを示す。その日中に、巡礼者は、メッカにあるマスジド・アル・ハラームを訪問する。10日の晩に、ミナへと帰着する。

11日の昼間、ミナにある3つの壁全てに石を投げなければならない。同様の儀式を次の日にも実行しなければならない。巡礼者は、12日の日没までに、ミナからメッカへ移動しなければならない。もしもできないようであれば、13日の日にメッカに旅立つ前に、巡礼者は、再度、同様の儀式を実施する必要がある。

最終的には、メッカを立ち去る前に、巡礼者は、“Tawaf

al-Wada”(タワーフ・アル・ワダ。en:Tawaf#Types

of Tawaf

)と呼ばれる別れのタワーフを演じるのである