1.

Saudi って、どんな国なのか?

古くは、「アラビアン・ナイト、千夜一夜」とか、「アリババと40人の盗賊」、「シンドバッドの冒険」、など、サウジアラビアというよりペルシャの国というのが、われわれ日本人のもっているアラビアの世界についての先入観だ。そこは、ラクダの隊商が延々と続く砂漠を旅している姿ではなかろうか。サウジアラビアのそのペルシャの国の一国家に過ぎない。古くは、メソポタミアの古代文明が栄えた地域であるが、ただ、この地にイスラム教が普及してからは、その2つの聖地を持つサウジアラビアのイスラムの国々の盟主国としてイスラムの世界に君臨するようになった。でも、これは決して遠い昔の話ではない。イスラムの世界は、まだまだ不安定な国であることは、今の世界情勢を見れば明らかなことである。そこで、今、何が起こっているのか、そして、その将来はどうなるのか、これを、サウジアラビアという国を通してみてゆきたい。

古くは、「アラビアン・ナイト、千夜一夜」とか、「アリババと40人の盗賊」、「シンドバッドの冒険」、など、サウジアラビアというよりペルシャの国というのが、われわれ日本人のもっているアラビアの世界についての先入観だ。そこは、ラクダの隊商が延々と続く砂漠を旅している姿ではなかろうか。サウジアラビアのそのペルシャの国の一国家に過ぎない。古くは、メソポタミアの古代文明が栄えた地域であるが、ただ、この地にイスラム教が普及してからは、その2つの聖地を持つサウジアラビアのイスラムの国々の盟主国としてイスラムの世界に君臨するようになった。でも、これは決して遠い昔の話ではない。イスラムの世界は、まだまだ不安定な国であることは、今の世界情勢を見れば明らかなことである。そこで、今、何が起こっているのか、そして、その将来はどうなるのか、これを、サウジアラビアという国を通してみてゆきたい。

そのサウジアラビアとは、いったいどんな国であろうか?

アラビア半島の大半を占めるこの国が国際社会で重要な地位を占めるようになったのは、およそ100年前のことに過ぎない。それまでは、砂漠の流浪の民(ベドウィン)が、ここで暮らしていた。彼らは、ラクダや羊の放牧をしながら、広大な砂漠を渡り歩いていたのである。ちなみに、彼らは、熱い昼日中には砂漠を旅するよりも、涼しい夜に旅をしていた。その旅の方位を知るために目安にしたのが、星空である。こうして多くの一等星にアラビア語の定冠詞「Al」で始まる名前が付けられたのである。「アルゴル(ペルセウス座)」、「アルタイル(わし座)」、「アルデバラン(おうし座)」などだ。余談であるが、アラビア人の中に、苗字にこのAl-の付いた名前が良く出てくる。これは、日本の「○○家」を意味するもので、名門の部族につけられた敬称のようなものだ。サウジの政府の高官とか、企業の要職についている人たちの名前に良く見るもので、彼らと接するときには常識として知っておいてもらいたいものだ。

さて、このベドウィンたちの生活様式がある時、一度に様変わりした。遊牧を生活の糧としていたものが、いまや、所得税はなし、学費はただ、医療費は要らない。しかも、失業保険で食っていける世の中で生活するようになったのだ。一体、そこには、どんな事実が隠されているのだろうか。

この変化が起きたのは、1933年、それは、今から、わずか80年余り前のことだ。ベドウィンの世界を統一し、サウジを統括することとなったサウド家であったが、当時は確たる経済的な裏づけがあったわけでなく、国家と言っても決して豊かな国ではなかった。しかし、1932年にペルシャ湾上のバハレーンで石油が発見されると、サウジアラビアにも石油発見の可能性が広がり、アメリカのスタンダード・オイル・オブ・カリフォルニア(SOCAL)が1933年に油田の開発権を取得し、試掘を繰り返した。そして、1938年にサウジで初めて商業規模の石油が発見された。これが7番目の試掘井であり、これこそまさに、「ラッキーセブン」だといわれ、その試掘井は今もアラムコの本社の

敷地内に残されているといわれている。

敷地内に残されているといわれている。

それ以来、石油の生産は年々増加の一歩を辿り、中東戦争、そして、石油危機の時代を経て、やがて、サウジアラビアの国家予算の8割強が石油製品の輸出に頼るという、まさに、石油依存一辺倒の国、石油なくして国家が成り立たない国へと変貌していった。

こうして、サウジアラビアは、豊かな国家財政を基盤に発展に次ぐ発展を続け、2015年には、建国85年を迎えた。その国土は、215万平方キロで、日本の国土の6倍、人口は、2920万人、日本のおよそ1/5である(2015)。ただし、この人口の中でサウジ人は、2110万人、外国人我1040万となっており、外国人のほとんどは就労人口であるところに、サウジの抱えているさまざまな問題が潜んでいる。このことについては、後に詳しく説明したい。

Saudi

の地形学的な考察

サウジアラビアも含め、イスラムの世界、ひいては、その価値観を理解するには、その地形学的な考察が必要である。彼らの生活の木本となって入る地域が、どのような生活環境にあるのか、その気候風土を考えることが彼らの生活のなかに生きている風俗・習慣で有り、伝統で有り、これがしきたりとなり、民族の掟となり、価値観を産んでいることに異論はないであろう。こうした観点から、規則的な四季があり、しかも、気候温暖、緑の自然に囲まれた日本が如何に恵まれた生活環境の気候風土の中で生活しているかが容易に理解できる。逆に、その日本と、世界の各地の気候風土を比較してみれば、如何に、この狭い地球の中で、われわれよりも厳しい気候条件のもとで生活している人々が沢山いるということを肌で感じることが出来る。そこで、サウジについてみればどうであろうか。国の大半は、北緯20度から30度の間にある。これは、東南アジアでは、台湾から、上海あたりまでの地帯に相当する。東にペルシャ湾、そして、西には航海がある。しかし、いずれも南北に長い海であり、とりわけ、紅海の西側にはアフリカ大陸があり、偏西風によりこの海洋が齎す気候の影響はそれほど大きくない。

サウジアラビアの地形

アラビア半島の地形について、さらに詳しく見てみよう。これは、アラビア半島を地形図で見たものであるが、アラビア半島の西海岸には、小高い丘陵地帯が南北に連なっている。これは、地中海にある地溝帯から大陸が移動しアラビア半島を圧縮しているからである。このためここには、ひょうこう1500メートル程度の山脈が連なっている。南部のイエーメンとの国境には、3000m程度の山があるといわれている。サウジには、雨季にはアフリカのサバンナを越えて雨雲が押し寄せてくる。しかし、こうした雨を齎す層雲は標高が1500メートルでは、雨を降らすことがなく、山を越えてしまう。これが、サウジに雨の少ない理由になっているのではないか。ちなみに北の地域では、冬には雪がふることもあり、また、イエーメン国境地帯には雨や雪もありこの地域では農耕も盛んに行われている。山に降った雪が地下水となって、泉となって湧き出てくる。こうしてこの山脈の東側には湧き水があり、これが、砂漠のなかのオアシスとなって緑を齎している。こうしたことから、サウジ人は、山は水の神の宿るところとして崇めている。

アラビア半島の地形について、さらに詳しく見てみよう。これは、アラビア半島を地形図で見たものであるが、アラビア半島の西海岸には、小高い丘陵地帯が南北に連なっている。これは、地中海にある地溝帯から大陸が移動しアラビア半島を圧縮しているからである。このためここには、ひょうこう1500メートル程度の山脈が連なっている。南部のイエーメンとの国境には、3000m程度の山があるといわれている。サウジには、雨季にはアフリカのサバンナを越えて雨雲が押し寄せてくる。しかし、こうした雨を齎す層雲は標高が1500メートルでは、雨を降らすことがなく、山を越えてしまう。これが、サウジに雨の少ない理由になっているのではないか。ちなみに北の地域では、冬には雪がふることもあり、また、イエーメン国境地帯には雨や雪もありこの地域では農耕も盛んに行われている。山に降った雪が地下水となって、泉となって湧き出てくる。こうしてこの山脈の東側には湧き水があり、これが、砂漠のなかのオアシスとなって緑を齎している。こうしたことから、サウジ人は、山は水の神の宿るところとして崇めている。

この山脈の東側には、北部はナフド砂漠、そして、南部にはリブアリハリ砂漠と呼ばれる広大きな砂漠が広がっている。ちなみに石油が出るのは、ペルシャ湾を中心としてサウジアラビアの東岸である。ただし、サウジの北の地域には、膨大なオイルシェルが埋蔵されているといわれている。どうして、ここに石油が出るかについては、諸説あるが、太古の昔の海で石油の源となった動植物、主として、魚類が死に、その後、大陸移動があり、これにより偶然この地に集中したためといわれている。

この山脈の東側には、北部はナフド砂漠、そして、南部にはリブアリハリ砂漠と呼ばれる広大きな砂漠が広がっている。ちなみに石油が出るのは、ペルシャ湾を中心としてサウジアラビアの東岸である。ただし、サウジの北の地域には、膨大なオイルシェルが埋蔵されているといわれている。どうして、ここに石油が出るかについては、諸説あるが、太古の昔の海で石油の源となった動植物、主として、魚類が死に、その後、大陸移動があり、これにより偶然この地に集中したためといわれている。

![]() それは、さておき、この地図で重要なのは、これを地球儀で表した場合に、これがサウジ人のもつ一般的な地球の姿だ。つまり、地球の表側は、アフリカとヨーロッパ、そして、アジアという形になるが、このように表現すると、サウジアラビアは、まさに、世界の中心にあり、紛れもなく聖地Makkaは世界の真ん中にあるというのが、イスラムの人たちの認識だ。

それは、さておき、この地図で重要なのは、これを地球儀で表した場合に、これがサウジ人のもつ一般的な地球の姿だ。つまり、地球の表側は、アフリカとヨーロッパ、そして、アジアという形になるが、このように表現すると、サウジアラビアは、まさに、世界の中心にあり、紛れもなく聖地Makkaは世界の真ん中にあるというのが、イスラムの人たちの認識だ。

2.この国の歴史

サウジアラビアとは、サウド家のアラビアという意味だ。だから、サウジ人とアラビア人とは別の人たちを指す。サウド家は、もともとはリアドの近くの丘陵地ナジド地方でこのあたりの覇権を争う一部族に過ぎなかった。そのサウド族の指導者イブン・サウドが1932年にアラビア半島の覇者となり、サウジアラビアを建国したのだ。そして、この戦いのなかで、サウド家は、アラビア半島の宗教統一を進めてきたイスラム教スンニ派の一宗派であるワッハーブ派と盟約し、政治はサウド家、宗教はワッハーブ派という二重構造の支配体制を確立した。しかしながら、先にも述べたようにサウジアラビアの地形は東海岸と西海岸では全く違う。東海岸は砂漠に覆われ、遊牧を主体としていた。一方、西海岸は、メッカとメディナというイスラム教の二つの聖地があり、ここに、イスラムの世界から敬虔なイスラム教徒が毎年、何十万、何百万の単位で巡礼に訪れてくる。このため、西海岸はこれらの巡礼者を相手の商業で盛えた地域なのである。こうしたことから、サウジには、二つの文明が同居しており、東海岸と西海岸ではその文化も、価値観も全く違うのである。さらに、サウジアラビアはサウド家が統治しているとは言え、サウジアラビアの国民の絆は、宗教を支配しているワッハーブ派のイスラム教で結びついており、サウド家により支配されているという意識は低く、彼らはむしろ、自分の部族間の絆を大切にしている。つまり、サウジアラビアは、こうした、部族の絆を生活の基盤と考えている多民族国家なのである。部族の絆が国家の支配より強いという事の良い例が、サウジと周辺の国との国境の状態だ。これは、かってイギリスとフランスが便宜的に地図の上に直線を引いて定めたようなもので、この地域には、サウジとその周辺国との国境をまたいで、沢山の部族が存在している。これらの部族は国家的な支配は受けず、部族の長から召集の声がかかれば、国境を自由にまたいで、部族の会議に出席するのである。こうしたことが、イエーメンの国内紛争でも、国境を越えた紛争になっている要因だ。

サウジアラビアとは、サウド家のアラビアという意味だ。だから、サウジ人とアラビア人とは別の人たちを指す。サウド家は、もともとはリアドの近くの丘陵地ナジド地方でこのあたりの覇権を争う一部族に過ぎなかった。そのサウド族の指導者イブン・サウドが1932年にアラビア半島の覇者となり、サウジアラビアを建国したのだ。そして、この戦いのなかで、サウド家は、アラビア半島の宗教統一を進めてきたイスラム教スンニ派の一宗派であるワッハーブ派と盟約し、政治はサウド家、宗教はワッハーブ派という二重構造の支配体制を確立した。しかしながら、先にも述べたようにサウジアラビアの地形は東海岸と西海岸では全く違う。東海岸は砂漠に覆われ、遊牧を主体としていた。一方、西海岸は、メッカとメディナというイスラム教の二つの聖地があり、ここに、イスラムの世界から敬虔なイスラム教徒が毎年、何十万、何百万の単位で巡礼に訪れてくる。このため、西海岸はこれらの巡礼者を相手の商業で盛えた地域なのである。こうしたことから、サウジには、二つの文明が同居しており、東海岸と西海岸ではその文化も、価値観も全く違うのである。さらに、サウジアラビアはサウド家が統治しているとは言え、サウジアラビアの国民の絆は、宗教を支配しているワッハーブ派のイスラム教で結びついており、サウド家により支配されているという意識は低く、彼らはむしろ、自分の部族間の絆を大切にしている。つまり、サウジアラビアは、こうした、部族の絆を生活の基盤と考えている多民族国家なのである。部族の絆が国家の支配より強いという事の良い例が、サウジと周辺の国との国境の状態だ。これは、かってイギリスとフランスが便宜的に地図の上に直線を引いて定めたようなもので、この地域には、サウジとその周辺国との国境をまたいで、沢山の部族が存在している。これらの部族は国家的な支配は受けず、部族の長から召集の声がかかれば、国境を自由にまたいで、部族の会議に出席するのである。こうしたことが、イエーメンの国内紛争でも、国境を越えた紛争になっている要因だ。

又、いまだにサウジ国王は、一年のうちの半分はリヤドで政務を執っているが、残りの半分は、ジェッダに滞在し、ここで国内外の政治を取り計らっている。ジェッダはリヤドに次ぐ、サウジで二番目に大きな都市であるが、この都市を中心にして、サウジのヨーロッパ、ならびに、アフリカを相手にした貿易も盛んで、この地域には、いわゆる財閥といわれる経済的に非常に強い力を持った部族が多数存在している。こうした部族を牽制する意味で、サウド家は、ここで政務を取らないわけには行かないというのが実際だ。

西海岸は、サウジアラビアの商業の中心地だ。メッカやメディナは日本の京都のようなイスラム教の精神的なよりどころとなっている。一方、ジェッダは世界中からやってくる巡礼者の受け入れの町であり、町の名前の謂れは、アラビア語で「おばあさん」だ。こうしたことを背景にして商業で栄えた西海岸には多くの財閥が存在している。これらの財閥がサウド王家と結びついて国家事業を請け負い、ますます力をつけているのが現状。問題はこうした企業のオーナーが、ヨルダン、あるいは、南のイエーメンの出身と言うことだ。ファミリーネームをつけるのはイスラムの世界では通常的で、その名前を見れば、イエーメンの部族の子孫だということが自ずと分かる。昔から、これらの国の教育レベル、とりわけ、初等教育が充実しているといわれ、サウジのさある王家は、自分の子息の教育はヨルダンでしていると言われている。

サウジは多民族国家で有り、その部族の絆は国家的な絆よりも強いというのが、サウジアラビアの現実なのだ。

Saudi

Arabia 王朝史

この世界の経済に少なからずの影響を与えている、そして、これから、大きく変革してゆこうとしているサウジアラビアを考える上で注目しなければならないことは、この国の生い立ちで有り、そして、アラビア半島の政治的な歴史である。そこで、アラビア半島の王朝史とサウジアラビア王国の建国の歴史を整理した。

もともとは、サウジアラビアは独立した国として存在していたわけではない。アラビア半島の北西部の地域はヒジャーズと呼ばれた地域で、13世紀以降は、エジプトの政権やオスマン帝国の宗主権の元、自治国ヒジャース王朝が存在していた。17世紀にはアラビア半島の東の地域でイスラム教のスンニ派の一派、ワッハーブ派が、宗教統一に乗り出し、この一帯はワッハーブ派の支配する地域となった。そして、18世紀には、後にサウジアラビアでサウド家の中の一大勢力となっているスデイリー部族がワッハーブ派に服従することとなった。スデイリー家は、リヤドの北部地域を支配していた部族で、サウド家に先んじてこの地域の覇権を握っていた。

1900年代に入り、サウド家の指導者アブドール・ラマハーンがラシード軍に破れ、彼は、部族の一部を引き連れてクェートに逃げた。その後、建国の国王となったイブン・サウドが、ごく少ない部下を引き連れてリヤドを急襲し、これを奪還。ブライダのラシード軍を撃破した。こうして、サウド家は、サウジアラビアの中央地域の支配に乗り出した。

余談になるが、後に覇権を手中にした初代サウド国王は、スデイリー家、そして、ラシード家から后を迎えており、5代目、7代目の国王の母君はスディリー家、6代目の国王の母はラシード家の出身である。

話しを元に戻そう。

リヤドを中心として覇権を握ったサウド家ではあるが、しかし、西海岸には、二つの聖都を支配するシャリーフ朝が以前として存在し、両部族が主権を争うこととなった。そして、メディナのシャリーフ軍が降伏し、ジェッダのアリ国王が折れ、1931年にイブンサウドは、ヒジャーズとナジドの王となった。こうして、1932年にサウド家のアラビア、サウジアラビアが建国された。

しかし、建国はなったとはいえ、相変わらずベドウィンの生活様式は変わるものではなかった。国の経済は、アラビア半島の西海岸にある二つの聖都を訪れる巡礼者の落としてゆく金が、経済的な基盤であり、決して豊かな生活が出来たわけではない。サウジアラビアが、世界経済のなかで重要な役割を果たし、そして、国民の生活が豊かになったのは、1938年に、油田が発見されてからのことである。しかし、この国の問題は、あまりにも急激に国が豊かになりすぎたために、国としての国家基盤が十分に出来ていないことだ。それが、今日のサウジアラビアに大きな影を落としていることは衆目の一致するところだ。

また、武力でアラビア半島を支配するようになったサウド家ではあるが、その背景には、勢力はサウド家よりも強かった宗教一派のワッハーブの存在を無視することは出来ない。つまり、アラビアの政治的な支配はサウド家とするが、国の宗教はワッハーブ派とするという盟約があるのだ。既に述べたが、スデイリー家が服従し、そして、自治権を持ち独立都市的な存在であった宗教都市のメディナが屈服したのはワッハーブ派に、なのである。こうして、サウジアラビアのなかのサウド家とワッハーブ派の関係は、

両者は、きっても切れない関係なのだ。

ちなみにアラビアのロレンスで有名なアラブの反乱(1916年)は、ヒジャース王朝がこの地域の支配をしようとしていたオスマントルコに抵抗して起こした反乱であり、サウド家の建国とは関係ない。

イブン・サウドの建国

1931年に、イブンサウドにより、リヤドが奪還された。2015年には、建国85周年が盛大に執り行われた。サウジアラビアとは、サウド家のアラビアという意味だ。だから、主権がサウド家から他の部族に代わることとなれば、当然、国の名前も変わることになる。つまり、国民は必ずしもサウジ人(サウド家の人)ではない。多民族国家ということになる。サウジアラビアには無数の部族がいまだに存在しており、国の支配よりも、こうした部族の絆は強く、国境をまたいで勢力を保っている部族には、国境は何の意味もない。

1931年に、イブンサウドにより、リヤドが奪還された。2015年には、建国85周年が盛大に執り行われた。サウジアラビアとは、サウド家のアラビアという意味だ。だから、主権がサウド家から他の部族に代わることとなれば、当然、国の名前も変わることになる。つまり、国民は必ずしもサウジ人(サウド家の人)ではない。多民族国家ということになる。サウジアラビアには無数の部族がいまだに存在しており、国の支配よりも、こうした部族の絆は強く、国境をまたいで勢力を保っている部族には、国境は何の意味もない。

もともと、サウド家は、北部アラビアの有力なアネイザ部族の一支族であり、現在の首都リヤドの北西部のナジド地域に勢力を持っていた部族だ。その周りには、長年の宿敵の部族ラシード家が存在していたし、また、さらにその北には、スディリー家も勢力を張っていた。サウド家が拠点としていた、ナジド地域は、やや山岳地帯であり、このことから、彼らは、他の部族と比べると、生活条件は厳しい地域の民族で、貧困であり、戦闘的でアリ、機敏な機動力を持った、貪欲な部族だった。

若くして部族の支配者となったイブン・サウドが着実にその勢力を拡大していった裏には、広大な砂漠地域だけでなく、アラビア半島の東部地域の宗教統一に成功したワッハーブ派との盟約、そして、服従した部族からは、后を迎いいれた政略結婚により、他部族との結束を固く結んでいたことによる。

こうして、初代国王となったイブンサウドには、11人の后がいるが、スデイリー家からの3人をはじめとして、ラシード家、そのほか、シリア、アルメリア、モロッコ、イエーメンからも沢山后が嫁いでおり、これらの后との間に36人ものプリンスが居る。さらに、孫の世代になると、王位継承権を持つプリンスは、1500人を超えるともいわれ、これがやがて平和な時代のサウジアラビアの政治的な問題になるのではと懸念される。

こうして、初代国王となったイブンサウドには、11人の后がいるが、スデイリー家からの3人をはじめとして、ラシード家、そのほか、シリア、アルメリア、モロッコ、イエーメンからも沢山后が嫁いでおり、これらの后との間に36人ものプリンスが居る。さらに、孫の世代になると、王位継承権を持つプリンスは、1500人を超えるともいわれ、これがやがて平和な時代のサウジアラビアの政治的な問題になるのではと懸念される。

そのサウジアラビアを簡潔にまとめたものがこの図である。

3. サウジの社会

オイルシェールなどの新しいエネルギーソースの開発、そして、OPEC`の石油生産戦略により、国家財政がよりどころとしている原油価格の低迷が続き、いま、サウジアラビアは激動の時代に突入している。この急激な石油市場の変化によるサウジアラビアの社会に与える影響はまことに深刻な問題であり、これにどのように対処するかは、サウジアラビアの将来を左右するばかりでなく、石油に依存している現代社会の生活基盤を揺るがしかねない事態である。ことの深刻さは、これまでのサウジアラビアの経済の実態を振り返るところから認識をする必要がある。

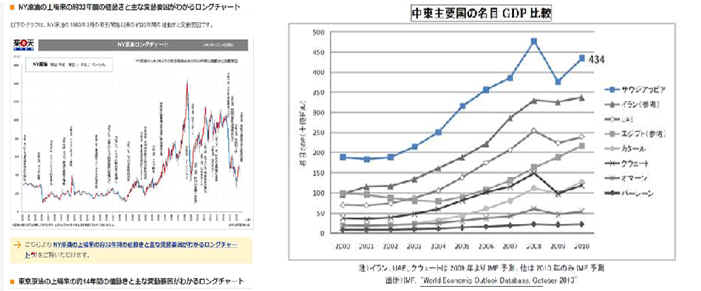

中東主要国の名目GDP比較

2000年以来の中東主要国のろGDP`を比較したもの、この図から2000年以降急激に増加している。これは、イラク戦争に端を発し、発展途上国での石油需要が急増したことによる。原油価格は、20$/バーレル時代から、一気に140$/バーレル時代になったのである。こうして、原油の生産国である中東諸国のGDPも急成長を遂げた。この間にサウジは2倍、イランは、3.5倍にまで成長した。これらの国から、日本に原油を輸出しているのは、サウジ、UAE,カタール、クウェートなどで、こうした、中東産油国からの輸入比率は8割を超えている。このことは、今後のこの国々に行く末が少なからずわが国の経済、ひいては、社会の生活様式にも影響を与えることは必至であり、このことを我々は冷静に受け止めなければならない。

今後、この原油価格の低迷がサウジアラビアの社会にどのような影響を与えるのか、そして、サウジはそれにどのように対処して行こうとしているのか、これまでのサウジアラビアの社会を分析して、いま、サウジアラビアが抱えている問題を洗い出し、その重要性を認識していきたい。

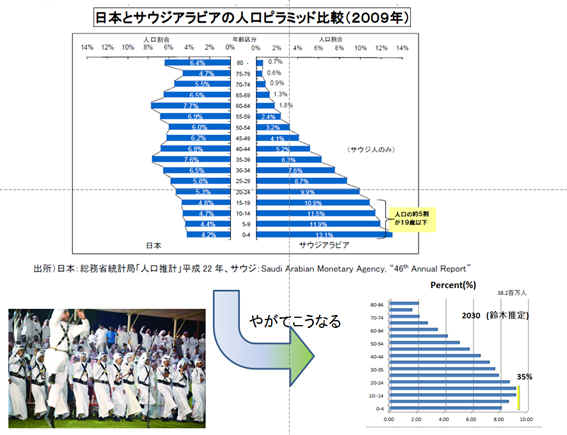

サウジアラビアの人口構成

サウジアラビアの労働市場にはさまざまな問題が潜んでいる。その一つが急激に増大する若者の人口である。人口の半数が20歳以下の若者であり、その比率は年々増大している。従って、これから労働市場に供給される若者の数はますます増大する。しかしながら、このことは、失業者の割合が急激に増大することを意味しており、若者の社会の中での活躍する場が減少してくることを意味している。政府は、こうしたことがサウジの社会問題になることを十分に認識している。毎年のように政府・労働省から次々に施策が講じられているが一向にその成果が上がらない。サウジにエネルギーソースに依存している先進国は、単なる技術的な支援だけでなく、こうした、サウジの抱える失業問題に対する支援、協力をする必要がある。

出稼ぎの国

サウジアラビアに行き、まず、空港でイスラム社会の、我々の世界とは違う文化的な洗礼を受ける。その服装から来る外見もさることながら、何処に言っても出稼ぎでこの国に来ている人で溢れていることだ。

世界のエネルギー事情は、石油依存を深め、また、石油化学産業も発達に発達をかさね、さらには、石油危機以来、原油の価格が急騰し、原油の輸出を国家財政のよりどころとしているサウジアラビアは、一躍、豊かな国として世界経済のひのき舞台に踊り出てきた。石油はサウジの地下に無尽蔵に埋蔵されており、サウジ人が働かなくても、外国資本がいくらでも生産をしてくれるのである。サウジ政府は、その潤沢な財政を、国の統治のために利用している。国教であるイスラム教に帰依し、敬虔な信者である限り、国は、国民に対し、求めらるだけの福祉政策を取っている。国を支えるための税金はないし、教育費は要らない。また、医療費も只である。だから、資本主義の中の常識である労働をしなければならない、汗を流して働かなければ成らない、働くことは美徳という観念はない。生活費はかからず、部族社会を基盤にする豊かな社会では、労働意欲は沸いてこない。建設や国の経済を支えているさまざまな生産業の労働者は、海外からの出稼ぎ労働者に依存している。サウジを中心にして、その周辺のイスラムの世界には、現金収入の少ない、貧困にあえいでいる国々がサウジを取り巻くように存在している。そうした国々から、安い現金収入を求めてサウジに出稼ぎに来ている。その数は、1,000万人以上に上る。これは、サウジの労働人口の半数以上になる。その数は年々増える一方だ。こうした、安い賃金労働者がいる限り、サウジ人がこれらの人と同じような職業につくことはない。こうして、サウジで社会問題になっている成人、とりわけ若者の失業問題が起きているのだ。

サウダイゼーション

「働きたくても、職がない」。これが、サウジの失業率の増大の原因とされ、政府は、職業訓練学校を作るなど、若者に就職の斡旋を躍起になってやっている。サウジ人の失業率を減少させるために、民間企業に対してその規模に応じてサウジ人を一定比率で雇用することを義務づけている。それがサウダイゼーションという政策だ。

つまり、サウダイゼーションとは、ある特定の職業をサウジアラビア人に限定し、または外国人労働力のサウジ人労働力への段階的な置換をすることによって、サウジ人の雇用拡大を図ることを目標とするもの。一般的には、企業の従業員の40%以上をサウジ人労働者とすることが目標であり、これに満たない場合には、現金の納入などさまざまなペナルティが企業に課せられている。

しかし、その成果が一向に上がらない。その原因は、本人側、企業側、そして、社会にも問題がある。

本人は、たとえば、大學卒業生に対して就職したい職業はとのアンケートでは、8割以上は、公務員希望である。理由は、給与は保証され、安定している。好きなときに休暇が取れる。しかし、誰もが公務員になれるわけではない。そこで、失業している若者に対し、一般の民間企業に就職することについての要望を調査した。その結果は、「月々の給与は、5000SR(約18万円程度か?)以上。在宅勤務。」だ。教育費も医療費も要らない。物価も安いということで在れば、これで十分生活していける。在宅勤務は、自動車の免許を持つことが出来ない奥さんや、家族のためには、どうしても移動の足として自動車を自由に使えることが、必須の条件になっている。このアンケートの結果を見て、流石に失業対策の責任部署の労働大臣は怒った。「在宅勤務で、5000SRも欲しいというのは、もってのほかだ。それなら、一社ではなく、二社勤務にしろ。」と。流石と言うか、空いた口が塞がらない。労働大臣の苦しい立場が伺える。しかし、これがサウジの若者の労働に対する一般的な認識だ。

教育の問題

サウジの大學の卒業生が民間に勤めるときの職業は、一年経ったら、マネージャーになることだ。しかし、大學の学生の専攻は、8割が文化系。技術系の学部を希望するものは2割に満たず、しかも、その少ない技術径の大学生の3/4は、医学系の学生だ。働くことに意欲的な女性に解放された数少ない職業の一つが看護婦だ。だから、2割の技術系の学生の大半は女性ということになる。エンジニアになろうなどという学生はほとんど皆無だ。ましてや、大學に入学を希望するものは、100%入学できる。希望者より、定員数のほうが多いからだ。これが現実だ。だから、子供たちも親の考えがよほどしっかりしていない限り、一生懸命勉強しようという気がない。親の働きぶりを見て、勉強して何のメリットがあるの、と子供に聞かれて、親のほうがそれに応えられないと言うのが本音だ。

また、初等教育での公立の学校は、教育会社に頼っている。こうした企業は事業として教育を請け負っているので、求められるのは教育の内容より、企業としての利益が優先する。だから、サラリーマンである先生の待遇は悪いし、教育施設・環境も考えられないほど悪い。熱い教室ではとても授業などできない。クーラーが壊れていても、営利目的に教育を請け負っている会社はそれを修理しない。これでは、勉強どころではない。ということで、クーラーの修理を自前でしている先生も数少なくない。

先生の質が悪ければ、子供のほうもなかなかいうことを聞かない。結果は、先生の子供に対する虐待だ。その結果、親が学校にクレームをつける。こうした問題を抱えているのは当たり前の話。文句があるなら、私立の学校に行けというのが、学校側の言い分だ。私立の学校に入れるとなると、子供の送迎は親がしなければならない。車の運転は父親しいできない。父親は子供を学校に送ってから出勤になる。当然のことながら、会社の始業時間に間に合うわけがない。遠距離通勤など耐えられないが、彼らは、家を出るときが出勤時間。その時間は守るが、会社への遅刻は交通事情によるのだと平然と言い訳をする。

拡大する貧困の差

国全体が豊かであるとは言え、産業が発達し、公共の事業が充実して経済が膨張してくると、金の流れによどみが出てくるのは世の常か。サウジでも、次々に国家プロジェクトが推進され、海外からの投資もあったりして大変に大きな金が動いている。しかしながら、こうした金は、サウジの一部の裕福な層に偏っていることは確かだ。そして。財閥といわれるグループはますます力をつけ、サウド家との関係の薄い部族、そこの出身者はいつまで経っても裕福にはなれないという現実がある。

ちなみにサウジの財閥には、次のようなものがある。

カヌー財閥

東部三大財閥の一つ

アレサイ財閥

オラヤン財閥

ベクテルの下請け業者。砂漠の隊商からのし上がった財閥。

アル・ファイサリア財閥

故ファイサル第3代国王の子息たちが経営する王族財閥

乳牛飼育、酪農製品など食品、飲料部門、ソニー、マイクロソフトの代理店などエレ

トロニクス部品、医療機器、製薬機器、化学分析装置などのメディカル、メディア部品

などをもつ。

アリレザ・ザイネル財閥

近代的な商業財閥。ジェッダの名門財閥。

インド、中東から食料品、繊維などの輸入を幅広く手がけている船会社。

傘下に、通信、IT事業、海運、物流、時計、宝石、フォード車の輸入などを取り扱う、Haji

Abdullah Alireza 財閥、電線製造、送・配電工事を行うXenel

財閥がある。

先代国王との関係が深い。

ゴサイビ財閥

東部三大財閥の一つ。アラムコの海上油田操業の下請けから巨万の富を築いた。東部地

域の流通・サービス業の仕切っている。とりわけ、冷凍食品の流通業を請け負う。

ザーミル財閥

東部三大財閥の一つ。工業生産を基盤とする財閥で、製品の輸出化率は30%。エアコン製造、安全ガラス、外壁用ガラスなどを生産する企業、原材料を新日鉄から輸入し、工場、倉庫などの大型鉄鋼構造物の設計・施工をしている企業が傘下にある。

化学部門では伊藤忠、鉄鋼分では三井物産との関係が深い。

ビン・ラーデン財閥

サウジアラビア最大の建設業者。発電所や電力設備、空港、ダム工事などで巨大な財政

基盤を築いている。 ちなみに、タリバン指導者して名を馳せたビン・ラディンは、こ

の一族の者。

こうした財閥の発展の歴史を見ると、そこには、サウジ政府と微妙、かつ、密接な

結びつきが見え隠れしている。サウジの企業のほとんどのこうした財閥と何らかのつながりを持っている。この枠がある限り、サウジの貧富の差は解消されない。