のために、

のために、 暇つぶし 気晴らし、 のために、

のために、

すでに70歳近い老人が、価値観の違うイスラムの国で一人暮らし。時間はたっぷり、雑用はないし、好きなだけ自分のやりたいことができる。

さて、さて、そんな時、私はいったい何をしてきたか。まあ、興味があれば読んでみてください。( 記述の内容は、まったく個人的なものであり、住友化学の公式のものではありません。)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ちょっとしたこと。暇つぶし、気晴らし、そして、ボケ防止。

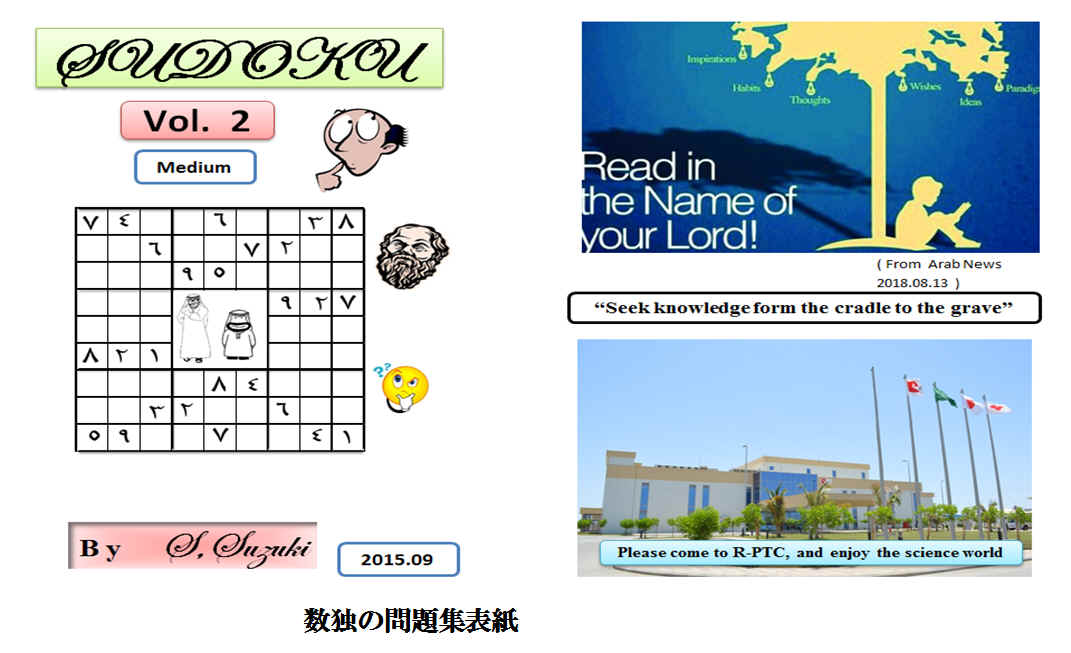

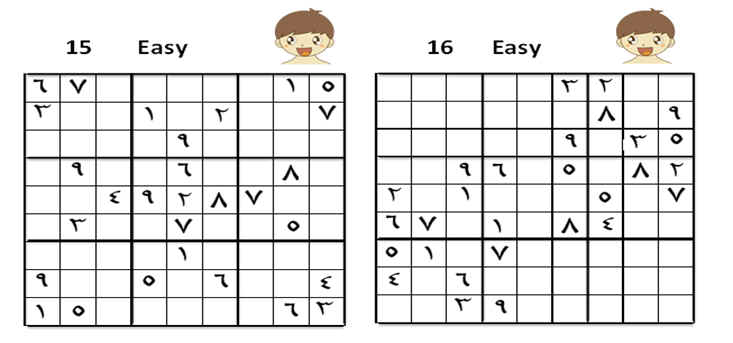

数独の問題づくり

そして、サウジの若者と親しくなるために、数独を作った。我々は普通、数字と言えば、1,2,3,・・・をアラビア数字と教わったので、サウジ人もこの数字を使うのだろうと思っていた。確かに、高学歴の人になればこのアラビア数字で問題ないのであろう。しかし、私が頭の中にある若者は、大学はでたけど・・・・という人たち。その人たちが使っているのは、アラビア・インド数字だ、私のパソコンはサウジで購入したものであるので、この数字がインプットできるようになっている。

サウジの若者にまずは興味をもってもらおうと言うわけであるから、彼らにも我々のセンターを知ってもらいたい。そんな意味を込めて、私が趣味にしている数独をアラビア・インド数字で作ることにした。趣味ではあるが、私は、数独のニコリのパズルメーカーで登録されており、これまでにも、かなりの数の数独パズルを作ってきた。この趣味を生かして、やさしいものから、かなり難しいものまで、数冊を作ったが、海外留学している間に随分これを楽しんだという若者があらわれ。これまた、一役買ったような気がした次第。

これが、アラビア・インド数字の数独だ。

こんな、言葉もつけたもものもあった。

オリジナル・マジックキューブ 作り

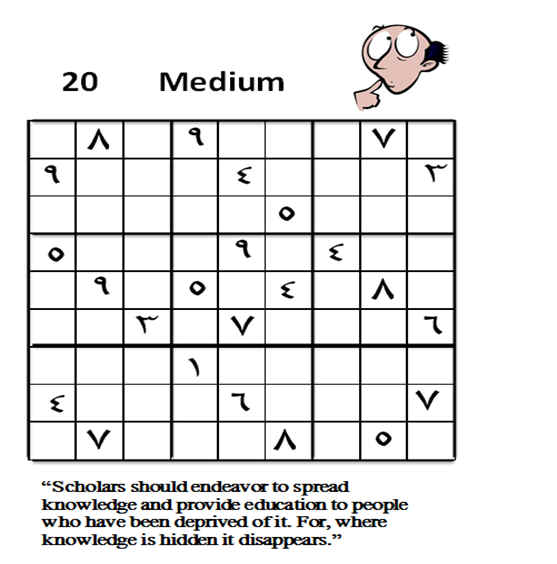

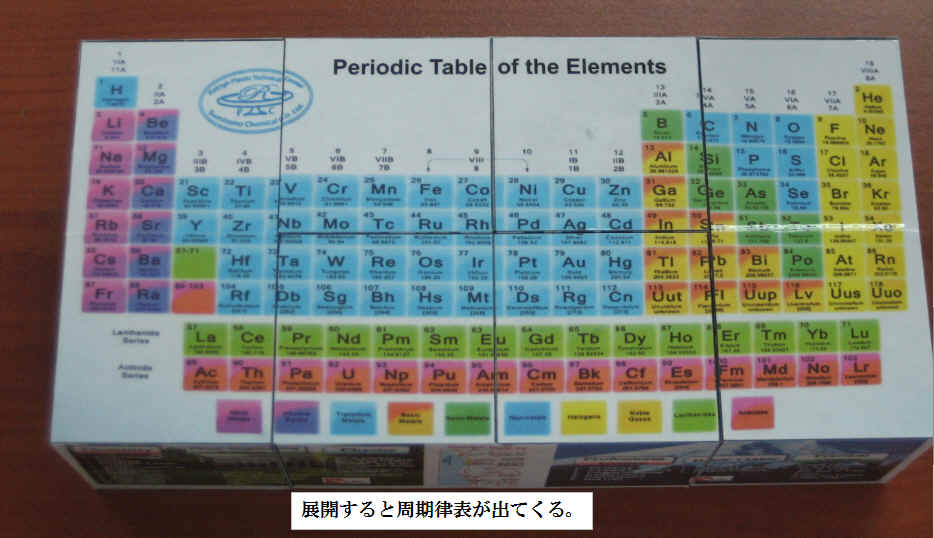

アメリカをドライブして、各地のナショナルパークを訪問した。すると、そこには日本ではあまり見ない土産物がある。10ドル程度だが、これがなかなか面白いマジックキューブというものだ。これをサウジの若者にも紹介しようと、我々のオリジナルのものを作ることにした。楽しみながら、化学に興味をもってもらうのと、我々のセンターに気を向けてもらいたいからだ。われわれのセンターにきて、技能向上に挑戦したものには、記念にこれを差し上げようというものだ。

アメリカをドライブして、各地のナショナルパークを訪問した。すると、そこには日本ではあまり見ない土産物がある。10ドル程度だが、これがなかなか面白いマジックキューブというものだ。これをサウジの若者にも紹介しようと、我々のオリジナルのものを作ることにした。楽しみながら、化学に興味をもってもらうのと、我々のセンターに気を向けてもらいたいからだ。われわれのセンターにきて、技能向上に挑戦したものには、記念にこれを差し上げようというものだ。

いざ、オリジナルのものを作るとなると、作ってくめるメーカーを探さなくてはならない。インターネットで探したところ、製造元はアメリカだが、各国に代理店があり、ここを通して注文するようになっている。図柄が必要で、デザインを頼むとかなりの高額になる。そこで、自分が撮った写真と、コンピューターで作った図柄を配置することにした。日本にも代理店があり、ここで話を聞くと、素人のデザインでは、中途半端なものしかできないので断るという。それでもいいから、自分でつくり、これを持ち込むと、なかなかの出来栄え。之ならいいと言うわけで、注文することにした。そして、出来上がったものが下のようなものである。

でも、問題は、数百個のものをどうやってサウジに持ち込むかである。商品としてであれば、かなりの手数料と日数がかかる。そこで、これは教育用のものだと言って、手荷物で、一回100個ずつ持ち込むことにした。中には、機能上、マグネットが入っている。これを50個ずつの箱に入れた。ところが、空港の荷物チェックのX線に、このマグネットが移ってしまう。しかも、なにか訳か分からないように整然ときちんと並んでいる。こんなものは、係官も今まで見たことがない。厳しい検査を受けることになった。何かの武器と間違えられては大変だ。結局、別室につれていかれ、製品の説明をしたが、こんなものはサウジにはないし、難しい機能を説明しても理解してもらえない。身分を明し、目的を説明すると、少々怪訝そうであったが、何とかパスすることができた。このことをよく覚えていてくれたのか、その後も何回か同じようにして持ち込んだが、時には、「又か。」という場合もあり、これで、荷物の検査官と顔見知りにもなり、随分助かった。

千羽鶴のプレゼント

日本人は手先が器用だ、だから、装置の保守とか、補修なんかでも、みんな自分ですることができる。サウジの若者もやがてはそうならなくていけない。そんなことを言いたかったが、それをまともに説明しても分からないだろう。という事で、「なぜ…?」から、「なるほど・・・。」と悟ってもらうために、折り紙をして見せることにした。幸い私は、日本でもまだあまり普及していない「エリマキトカゲ」をおることができる。しかし、これでは、複雑すぎてなかなか理解してもらえないだろう。やっぱり見栄えが良くて、興味をもってもらうには、簡単な鶴くらいがよいだろう。でも、ただ、弦を折ったって興味をもってくれるかどうかはわからない。そこで、よし、千羽鶴にしようということになった。

日本人は手先が器用だ、だから、装置の保守とか、補修なんかでも、みんな自分ですることができる。サウジの若者もやがてはそうならなくていけない。そんなことを言いたかったが、それをまともに説明しても分からないだろう。という事で、「なぜ…?」から、「なるほど・・・。」と悟ってもらうために、折り紙をして見せることにした。幸い私は、日本でもまだあまり普及していない「エリマキトカゲ」をおることができる。しかし、これでは、複雑すぎてなかなか理解してもらえないだろう。やっぱり見栄えが良くて、興味をもってもらうには、簡単な鶴くらいがよいだろう。でも、ただ、弦を折ったって興味をもってくれるかどうかはわからない。そこで、よし、千羽鶴にしようということになった。

もちろん、此方には折り紙はないので、 日本に帰った時にかなりの量を買い込んで、サウジに持参した。当初は、飛行機に乗った時にもらう機内誌で、同じよう色合いのべーどをまとめて、飾った時に見栄えのするようなものにしていたが、これでは、なかなか自慢できるようなものはできないので、結局は日本の色とりどりの折り紙を使うことにした。これを寮にかえり、暇を見つけてはせっせとおり続けるのである。こうして、最初は、応接室に飾る千羽鶴が出来上がった。すると我々のセンターにやってくるサウジの人たちがとても興味深くこれを眺めている。これなら、彼らにも通ずるものがあるようだ。というわけで、それからせっせせっせとお折り続け、作り上げた千羽鶴は、5セットになった。しかも、つるして色合いが美しくなるようにグラデーションがかかるように束ねた。こうしてできたものをペとラビの幹部にプレゼントした。彼らは、ラービグに赴任しているとはいえ、家族は東の海岸の留守宅にいるのだ、そのお土産にというわけで、これは、なかなかの評判だった。こうして千羽鶴のおかけで、ペとラビの幹部とも親しく付き合うことができた。

日本に帰った時にかなりの量を買い込んで、サウジに持参した。当初は、飛行機に乗った時にもらう機内誌で、同じよう色合いのべーどをまとめて、飾った時に見栄えのするようなものにしていたが、これでは、なかなか自慢できるようなものはできないので、結局は日本の色とりどりの折り紙を使うことにした。これを寮にかえり、暇を見つけてはせっせとおり続けるのである。こうして、最初は、応接室に飾る千羽鶴が出来上がった。すると我々のセンターにやってくるサウジの人たちがとても興味深くこれを眺めている。これなら、彼らにも通ずるものがあるようだ。というわけで、それからせっせせっせとお折り続け、作り上げた千羽鶴は、5セットになった。しかも、つるして色合いが美しくなるようにグラデーションがかかるように束ねた。こうしてできたものをペとラビの幹部にプレゼントした。彼らは、ラービグに赴任しているとはいえ、家族は東の海岸の留守宅にいるのだ、そのお土産にというわけで、これは、なかなかの評判だった。こうして千羽鶴のおかけで、ペとラビの幹部とも親しく付き合うことができた。

モノづくりは、自分で工夫して何かを作ること。そして、改善を重ね重ねて初めて満足いくものができる。私はプログラムを作るにしても、工作をするときも、また、なにか新しいことに挑戦するときも、いつも試作品を二つ作るようにしている。こうすれば、ある工程で失敗しても、また最初まで戻る必要はない。いつも控えにあるものに置き換えて、改善をしてゆけばよいのだ。こうすると開発の時間が極力少なく、しかも、できるだけ満足のいくものができるのだ。こんな調子だから、他人様が想像するよりも簡単に、なんにでも挑戦できる。アルミの缶を使った風車作りもその一つ だ。日本にもどつたときにテレビで紹介されていたビール缶で、これを風車にするのである。風車については、とても興味をもってして、この風車は専門用語でダリウス型の風車だが、すぐにこれはむどんなものであるかは理解できたが、いざ作るとなるとそう簡単ではない。何処でも手に入る工具を使い、いくつかの工程でつくるのだが、・・・・・。問題はまず、材料のアルミ缶。サウジではアルコールは飲めないので、ビールの缶がない。幸いなことに、毎日、昼の定食には清涼飲料が支給されるので、これを飲まずに家に持ち帰る。これを使えばよい。後は、カッターを使い、ドリルでの穴あけ、そして、ペンチの針金工作があるが、これで何とかなる。ただし、

だ。日本にもどつたときにテレビで紹介されていたビール缶で、これを風車にするのである。風車については、とても興味をもってして、この風車は専門用語でダリウス型の風車だが、すぐにこれはむどんなものであるかは理解できたが、いざ作るとなるとそう簡単ではない。何処でも手に入る工具を使い、いくつかの工程でつくるのだが、・・・・・。問題はまず、材料のアルミ缶。サウジではアルコールは飲めないので、ビールの缶がない。幸いなことに、毎日、昼の定食には清涼飲料が支給されるので、これを飲まずに家に持ち帰る。これを使えばよい。後は、カッターを使い、ドリルでの穴あけ、そして、ペンチの針金工作があるが、これで何とかなる。ただし、 アルミ缶にカッターで切り込みを入れる作業は、かなり危険だ。そこで、いろいろな治具をつくる。モノづくりの基本はいかに良い治具をつくるかである。これさえうまくいけばあとは簡単。こうして、テレビで見たものと同じ風車ができた。サウジではそよ風が涼しく、気持ち良い。この風をうけで風車が回るのはなかなか楽しい。というわけで、こうして製作した風車を自分の部屋、ここはクーラーの風が当たるので、いつも回転している。これに、リボンやたれ紙、おもちゃを吊り下げるとなかなかの風情だ。センターの入り口には、秋田の竿灯のようなイメージで、これを20個近くセットにして飾る。来客のときには、大人でも和やかに雰囲気になる。

アルミ缶にカッターで切り込みを入れる作業は、かなり危険だ。そこで、いろいろな治具をつくる。モノづくりの基本はいかに良い治具をつくるかである。これさえうまくいけばあとは簡単。こうして、テレビで見たものと同じ風車ができた。サウジではそよ風が涼しく、気持ち良い。この風をうけで風車が回るのはなかなか楽しい。というわけで、こうして製作した風車を自分の部屋、ここはクーラーの風が当たるので、いつも回転している。これに、リボンやたれ紙、おもちゃを吊り下げるとなかなかの風情だ。センターの入り口には、秋田の竿灯のようなイメージで、これを20個近くセットにして飾る。来客のときには、大人でも和やかに雰囲気になる。

アパートのベランダにもこれをつるした。ところが、サウジでは遊びの少ない子供たちがくるくる回る風車を面白がって石投げの的にする始末。そのせいで窓ガラスが二か所も小石でヒビが入るアクシデントになってしまった。幸い、此方の窓は二重窓なので、部屋の温度が上がることはなかったが、子供のいたずらとはいえ、こんな悪さを平気でするのも情けない。

アパートのベランダにもこれをつるした。ところが、サウジでは遊びの少ない子供たちがくるくる回る風車を面白がって石投げの的にする始末。そのせいで窓ガラスが二か所も小石でヒビが入るアクシデントになってしまった。幸い、此方の窓は二重窓なので、部屋の温度が上がることはなかったが、子供のいたずらとはいえ、こんな悪さを平気でするのも情けない。

こうして作った風車を、ジェッダの日本人学校の生徒にプレゼントすることにした。彼らは異国の地で言葉に不自由しながら頑張っている。ただ、お父さんの仕事で家族ともどもサウジまで来るような方たちは、会社でも、かなりの実力のある方で、そんな家庭の御子息であるから、なかなかしっかりしている。そんな彼らのちょっとした楽しみになるのであればと、100個くらいではなかったかと思うが、日本に帰国するまえに彼らが我々のセンターを訪問してくれたので、そのお土産にプレゼントした。動くおもちゃもなかなか楽しい。

モビールというのは、なかなかの歴史がある。 紙やプラスチック、金属板、薄い木の板のような軽い素材を、糸や棒で吊るし、特定の位置でバランスを取って安定するようにしたものである。(Wikipedia) 観光地の土産物屋に行くと、ご当地の手工芸品として販売されていることがよくある。そよ風に揺られていると風鈴同様なかなか風情がある。しかも、このモビールは、バランスがどのようにとれいるかを考えるときには、モーメントという物理量を考えるので、恰好の教材でもある。重さの違うものは、つるす距離を調整してバランスをとるが、この時のモーメントが等しいことは、てこの原理にもつながっている。小さな力で、大きなものを持ち上げるという話だ。そこで、さまざまな重さのものをバランスとってやる。恰好のものは、化学の分子だ。そこで、学生時代に使った分子モデルのキットをつかい、原油から生産されている化学物質の立体模型を作った。こうしてできたのが、分子モデルの化学式モビールである。ペとラビで生産されている、メタンから始まり、エチレン、プロピレン、ブテン、そして、ポリマーのぼりプロピレン等をバランスを取りながら組み立ててゆき、できたものが図のようなものである。

この化学式モビールには、こんな思い出話がある。我々のセンターがまだ建設中のとき、OPECを通して石油の価格を仕切っていたサウジアラビアの石油化学・鉱山資源省の大臣のナイミさんがペとラビの視察にこられ、できたばかりの工業団地にも足を運ばれた。ここで、我々のセンターの紹介のコーナーにこのモビールを展示してあった。これをご覧になられたナイミ大臣が、「おっ、懐かしい。学生のころよく勉強したもんだ。もっとも、私はあまり成績がよくなかったがね。」と興味深げにおっしゃられた。すると、視察の一向の雰囲気ががぜん和やかになり、また、大臣自身もすこぶるご機嫌のようだった。こうして、サウジでは、この化学式を使って組み立てた分子模型のモビールが大活躍をすることになった。

私もこれで気分を良くし、第一弾は簡単な分子式のものだあったが、次の、ラービグの二期計画で生産が予定されているもののモデルを作った。二期計画の化合物は誘導品が入ってくるので、かなり複雑な分子モデルとなる。すなわち、一期の計画で生産されているものとは、扱いが複雑、かつ、難しくなるのである。そのことを目で確認するために、この二つのモビールを並べるとその違いがよくわかる。こうして、化学のなんたるかを目で見えるようにして理解してもらうのも技術移転の有効な手段ではないかと思った次第である。

センターには、苦労して作った、手製の車の展示場がある。ここは、将来は本格的な加工機を入れるつもりではあるが、なかなか具体化することはできなかった。そのうち、車の展示場にくる来客者がおおくなり、やがては、サウジの人たちにも、馴じんでもらえるだろう。ただ、せっかく来るお客さん、とりわけサウジの人にもっと日本のことを知ってもらう機会はないものかといろいろと考えた。

センターには、苦労して作った、手製の車の展示場がある。ここは、将来は本格的な加工機を入れるつもりではあるが、なかなか具体化することはできなかった。そのうち、車の展示場にくる来客者がおおくなり、やがては、サウジの人たちにも、馴じんでもらえるだろう。ただ、せっかく来るお客さん、とりわけサウジの人にもっと日本のことを知ってもらう機会はないものかといろいろと考えた。

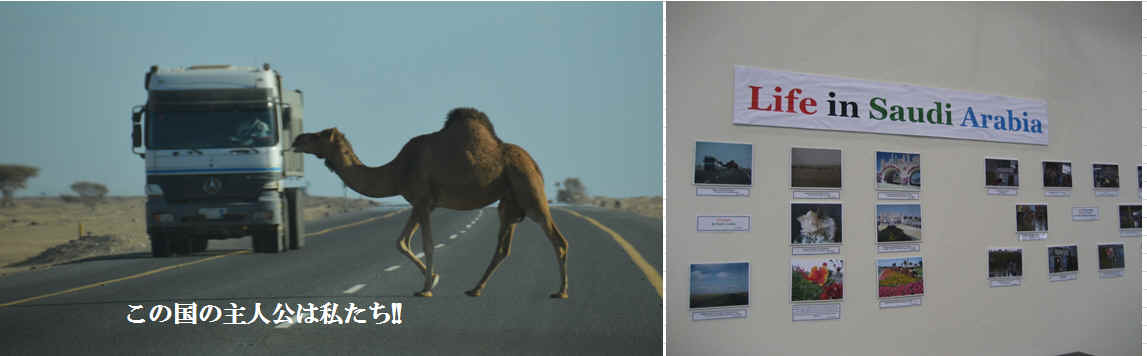

やがて、二期計画の建設が盛んになり、いよいよ日本から操業運転の指導者部隊がサウジに来始めた。運転操業ということで、現場詰めの人たちも多い。そんな人たちがサウジにきて、何か気晴らしになるようなものはないかというわけで、我々の展示場の一角に、これまた、手製のフォトギャラリーを作ることにした。まだサウジには親しみのない人たちにも、サウジのことをよく知ってもらいたいと、ラービグの生活を紹介する写真、そして、日本の写真等を展示した。決して、芸術的な写真ではないかもしれないが、住友化学で第一回の研究フェロー認定者となられた中塚木代春氏は、なかなかの写真家で、彼が自慢の写真を送ってきてくれた。日本の風景や四季を撮ったものである。これはなかなか見事で、ギャラリーに展示しても恥ずかしくない。さらに、ラービグの日本人会での親睦会として、人事のほうの骨折りでラービグコミュニティーに住んでいる日本人が100人近くも参加するバレー大会が開かれた。この時のスナップ写真も、日本人ばかりでなく、これを見に来たサウジ人にも大うけであった。

こうした写真には、それぞれ一言コメントを書いていたが、なかでも、ラクダが道路を横切りトラックを停止させている写真に、「ここでは、私が主人公よ。」とか、ラクダは、「私の友達」などとの表現をサウジの人たちがとても喜んで、感激したいたのは印象的だった。

こんな小さなことでも、サウジ人と日本人の意思疎通の手伝いができれば、これもまた、我々の使命と考えてよいのではという気がした。

われわれのセンターには、e-libraryという立派な図書室ができた。ここに世界のジャーナルだけではなく、百科事典、テータブック、さらには、前週などのハードブックもそろっている。ここに来れば、一流大学以上の情報があつまるようになっている。私の願いは、サウジにくる住友化学の若いエンジニアにも是非ここを利用してほしいというものだ。日本にいて忙しい仕事に合間に、仕事とは少し離れた場所で自分の目標を立てて自己研鑽をしてもらいたい。サウジで自分の視野が広がれ場と思うし、是非、サウジにきて何かを掴んでほしいという気がした。しかし、図書室に置いてある本は、英語だ。これでは仕事で疲れ、英語で勉強しようということになるとハードルは高すぎる。

というわけで、私が学生時代からため込んだ日本語の専門書をサウジにもっていき、私設の図書室をつくることにした。ここに暮れは、日本語の本が読めると言うわけである。いまでこそ、インターネットで様々な情報があつまり、あまり本をみなくなっていると聞いたことがあるが、やは本をぱらぱらとめくりながら、ほしい情報ばかりでなく、なんとなく入ってくる情報を見ておくことも重要でないかと思う。時として、それにより思わぬヒントがみつかったり、新しい興味が若い来ることがある、そんな目的で、私が学生自体になけなしのこずかいの中で買い集めた専門書や全集、そのほか、産業史や化学史をまとめたもの、さらにはビジネスブックなど、/200冊余りを収納した本立てをだれもが利用できるような形で図書コーナーを作った。たまたまこれを見た会長が、これはいいアイディアだ。我が家にもこの類の本がたくさんあるのでここにもって来ようかと言っておられた。サウジにくる日本の若者のお役に立てば、こんなにありがたいことはない。

mw

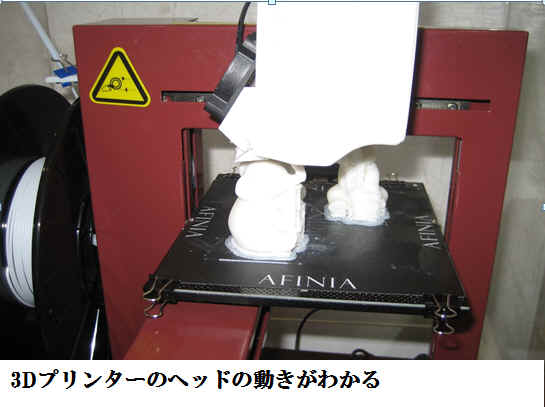

3Dプリンターのこと

プリンターが随分進化してきた。紙の上に文字や絵、写真を印刷するだけではなく、一つの場所にプランターの模様を重ねて書けば、立体的になる。これが3Dプリンターだ。サウジでの仕事をしているうちに、これが進化を遂げて、随分と立体モデルができてきた。こうしたコンピューターを屈しした最先端の技術を紹介するのもサウジの将来のためになるなと感じた。とにかく、

サウジのトップは、日本から、世界の最先端の技術・情報を持ち込んでほしい。

サウジの若者は、肉体労働は毛嫌い。コンピューターのような空調のきいた部屋での仕事であれば、彼らは、高級な仕事と考えている。

プリンターでのモノづくりは、たくさんはできないが、少数でも高価なものが生産できる。

実際に医療の現場では、個々人の内臓のモデルをつくり、これを手術まえの練習用に使っている。

こんなところから、私がこの技術を持ち込めば、サウジにとっては非常に将来性のあるビジネスに繋がるのではないかと考えた。

余り、表立っては言えないが、サウジでは、たくさんのジェット戦闘機を所有しているが、こうしたものの補修部品、あるいは、交換部品は、数が限られており、また、海外に依存している。そんな環境の部品であっても、3Dプリンターを使えば、容易に作れるのである。最近では、樹脂だけでなく、金属製のものまで作れるようになっている。

余り、表立っては言えないが、サウジでは、たくさんのジェット戦闘機を所有しているが、こうしたものの補修部品、あるいは、交換部品は、数が限られており、また、海外に依存している。そんな環境の部品であっても、3Dプリンターを使えば、容易に作れるのである。最近では、樹脂だけでなく、金属製のものまで作れるようになっている。

こんな状況であるので、デモンストレーション用に3Dプリンターを入れたいなと調査を始めた。まだ、メーカーの数は少ないが、そこの展示場に行ったり、あるいは、住友化学でもすでに工場に導入して動かしているという部門があったので、これを見たりしてきた。いずれも立派な設備で、立派に動いてはいたが、しかし、こうした販売されているものは、商品として自動化が進められており、ボタン一つで、あとは、その場に居なくても製品ができるという形。つまり、3Dがどのような機能で働いているかは、皆目わからないのである。かねがね、会長から、「新しいものについては、その原理や機械の動きがわからないと、その設備の重要性が理解できないよ。」と言われていたので、こうしたものがすべてブラックボックス化している商品では、なにも理解できない。それに、開発製品ということもあり、かなりの金額になる。

というわけで、3次元でヘッドが動き回る様子を見ることのできるプリンターを探した。そんなプリンターが見つかった。日本に帰った無時には、必ず、秋葉原の電気街に行き、サウジへの土産物をと、面白グッズを探しに行くのが恒例であった。あるとき、ふと、あのごみごみしたところを歩いていると、小さな電動おもちゃを打っているお店を見つけた。そこには、なんと、プリンターヘッドがぐるぐるとまわりながらプリントしている中がむき出しの機械が動いていた。「あっ、これだ。」機械は単純で、配線さえむき出し。でも、3Dプリンターの何たるかは一目瞭然。これなら、サウジの人たちにも喜んでもらえると、さっそく、その使い方を聞いてみた。なにしろ、このプリンターは自分で組み立てるキットなのだ。まさか組み立てにサウジまで来てもらうわけにはいかない。いろいろ聞いて、自分でも何とかなりそう。それにプリンターには3Dのデータも必要だが、これも入手の仕方を教えてくれた。値段も20万以下で、これなら、部品を幾つかにわけで固定資産扱いをしなくていいだろう。問題はどうサウジに持ち込むかだ。一式に すると、ココムの問題もあり、郵送はかなり難しい。単純なものとはいえ、かなりの荷物になるがこれを手荷物で旅行鞄の中に入れて運ぶことにした。空港でチェックをうけたら、事務用品の補修用だ、くらいの説明で何とかなるのではと、はやる気持ちを抑えて、サウジへの土産とした。

すると、ココムの問題もあり、郵送はかなり難しい。単純なものとはいえ、かなりの荷物になるがこれを手荷物で旅行鞄の中に入れて運ぶことにした。空港でチェックをうけたら、事務用品の補修用だ、くらいの説明で何とかなるのではと、はやる気持ちを抑えて、サウジへの土産とした。

さっそく、サウジに持ち込み、これを組み立てる。簡単な組み立て説明書はあるが、細かなところはよくわからないが、問い合わせをしようにも、時差があってできない。ということで、四苦八苦のすえ、ようやく動かすことができるようになった。しかし、3Dプリンターの場合には、データがなくては動かない。将来的には、好きなデザインでモノづくりをしようと考えていたが、とりあえずは出来あいのデータを利用することにした。インターネットで探し、フィーがフリーのものを幾つかみつけ。これをダウンロード。これをプリンターに入力するわけである。

幸い、比較的スムーズにこうした作業ができるようになり、プリンターもご機嫌よく動いてくれた。

これをサウジの若者たちに披露した。やっぱり、プリンターのヘッドが動いているところを実際に見ていると、まことに良くできている。之には、みんなびっくり。

海外に両学している時にも、3Dプリンターの話をきいたが、これがサウジにあるとはビックリという若者。

3Dプリンターの部品を是非ほしいと言う人。

挙句には、このプリンターを購入したいので、どうすればよいのか?という、幹部。

こんな調子で、

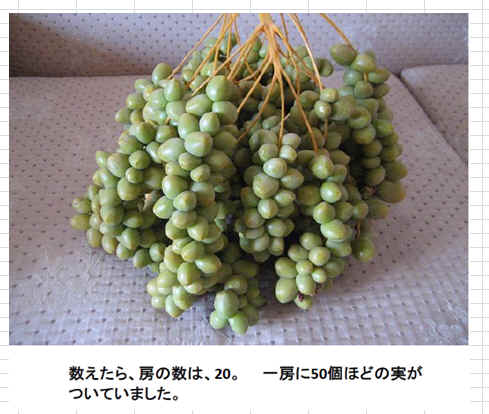

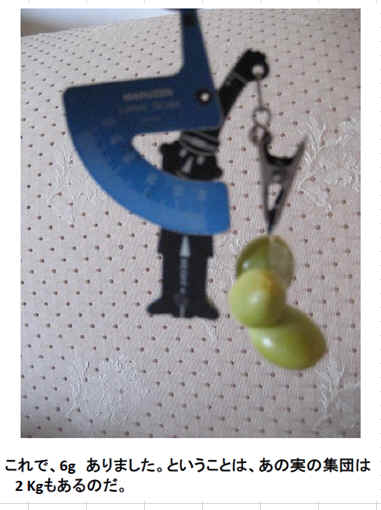

サウジの名物はナッツ(ナツメヤシ)の実。之がまたさまざまな種類があって、実に楽しい。大きくなるまで何年くらいかかるかわからないが、とにかく、成長した木になっているナッツの実は素晴らしい。一つの気にどのくらいなっているかはわからないが、私は逆にこれをQCの教材にした。たくさんのナッツの実をよく観察すると、一つのところに三つの実がセットになっている。ふつう、この三つが均等であるが、ときに、その中の一つが大きくなることがある。この時には、ほかの二つが犠牲になり、あまり大きくならないようだ。そして、この3個のセットか20くらいついて一つの筋になる。その筋が今度は、50組くらいになって、房ができる。この房が一本の木には10くらいできるのである。

サウジの名物はナッツ(ナツメヤシ)の実。之がまたさまざまな種類があって、実に楽しい。大きくなるまで何年くらいかかるかわからないが、とにかく、成長した木になっているナッツの実は素晴らしい。一つの気にどのくらいなっているかはわからないが、私は逆にこれをQCの教材にした。たくさんのナッツの実をよく観察すると、一つのところに三つの実がセットになっている。ふつう、この三つが均等であるが、ときに、その中の一つが大きくなることがある。この時には、ほかの二つが犠牲になり、あまり大きくならないようだ。そして、この3個のセットか20くらいついて一つの筋になる。その筋が今度は、50組くらいになって、房ができる。この房が一本の木には10くらいできるのである。

となると、一本の木で、何個のナッツがとれるか計算できるだろうというのが基本。これを品質管理という観点から考えさせる。房の重さが何キロとなるかである。一個のナッツの重さをはかり、これの分布とつくらせ、そこから標準偏差値の出し方。そして、良品と不良品の管理の仕方などを教えるわけだ。通常、こうした教育は、ペレット(樹脂の粒)を使ってやるのだが、これをナッツの実でやるわけだ。ナッツは自分の生活の場でいくらでも見ることができるし、馴染み深い。そんな親近感をもって、QCの手法を教えるわけだ。

ただ、私の場合には、 このナッツがどのくらいで実をつけるようになるかはわからなかったが、我々のセンターが完成したときに、植えた苗がどのくらいで成長するか、これと競争するのもまた楽しいと、コミュニティーの周りに植わっているナッツの脇芽を探してきて、これをベランダで鉢に植え、育てることにした。我々のセンターとどちらが先に実をつけるか、である。

このナッツがどのくらいで実をつけるようになるかはわからなかったが、我々のセンターが完成したときに、植えた苗がどのくらいで成長するか、これと競争するのもまた楽しいと、コミュニティーの周りに植わっているナッツの脇芽を探してきて、これをベランダで鉢に植え、育てることにした。我々のセンターとどちらが先に実をつけるか、である。

ナッツの芽を探してくるのは、これは大変だ。水の少ない地でもあり、そんなにたくさん生えているわけではない。また、水分は少なく地球深くまで根をおろしている。こちらには、そんなものを穿る園芸用品などない。だから、小手のようなスコップで、30センチ近く掘らなければならな い。途中、根気負けして、引っ張って抜いてしまうと、根が切れてしまう。そんなわけで慎重に、慎重に、しかも我慢強く、がこのナッツの根ほりのコツだ。だから、一回堀に行くと、手のひらにいくつも豆ができ、それからしばらくは掘ることができない。でも、こうしてとって来た若い芽を鉢植えし、丹念に毎朝水をやっていると、これが青々とした葉を延ばすようになる。こうなると、思わず「やったぁー。」の気分だ。よしこれが

い。途中、根気負けして、引っ張って抜いてしまうと、根が切れてしまう。そんなわけで慎重に、慎重に、しかも我慢強く、がこのナッツの根ほりのコツだ。だから、一回堀に行くと、手のひらにいくつも豆ができ、それからしばらくは掘ることができない。でも、こうしてとって来た若い芽を鉢植えし、丹念に毎朝水をやっていると、これが青々とした葉を延ばすようになる。こうなると、思わず「やったぁー。」の気分だ。よしこれが

自分のところで仕事の成果とこのナッツとどちらが先に実を結ぶか競争ができるというわけだ。ナッツの苗は、日本に帰るときには、まだ小さかったが、わがセンターの玄関に並べて、その成長を見守ることができるようにした。あのナッツの意味を知っている人もそのうちいなくなるのだろうが、・・・・・。

ナッツは、イラン戦争のときに、食糧閉鎖を受けたイラン国民は、ナッツの実を食べて飢えを忍び抜いたという話がある。そんなエピソードを付け加えて、サウジに来る日本からのお客さんに自分の育てているナッツの苗を紹介した。

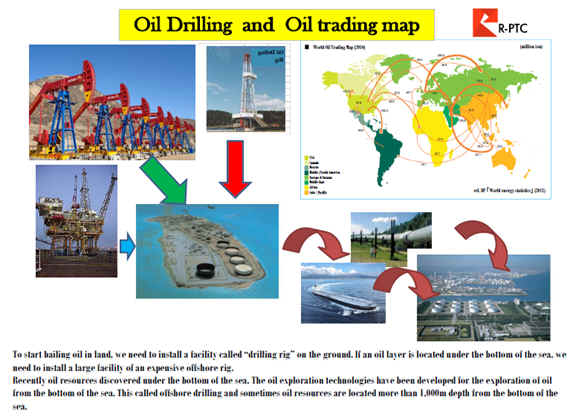

石油のできるまで。

サウジの国家財政の8割程度が原油や石油製品の輸出である。その石油がどうして中東に湧き出るのかはよくわからない。世界の石油の産地はというと、中東のほかに、北海、そして、インドネシア、アメリカ、中南米のコロンビアあたり、ということになる。一方もう一つの化石燃料と言われる石炭は、中国、日本、アメリカ、オーストラリアなどである。こうしたエネルギー源となる化石燃料が豊富に出るかどうかで、その国の財政が、そして、生活が豊かになるかどうかが決まるのであるから、どうしても、どうして中東に石油が出るのかを知りたい。サウジ人の人たちに、石油のありがたさがわかっているのか、どうしてそれがサウジにでるのか、訪ねたことがある。もちろん、学問的な話ではなく、一般的な市民としての感覚を知りたいと思った。そしたら、海外情勢にも詳しい中年の大人の人であるが、サウジに石油が出るのは、熱心にアラーの神に祈っているからで、そのアラーのおかげで石油が出るのだと言っていた。そういえば、インドネシアもイスラムの国だったなどと、自分でも半信半疑だ。

それはともかくとして、この化石燃料。当初は、石炭も石油も同じようなものだと考えて、かって熱帯地方であったベルト地帯から算出するのではと考えたことがある。太古の昔、カンブリアと呼ばれる時代にはこの地球の地軸は、今の地軸をかなりずれていて、そのときには、北海、中東、そして、インドネシア、コロンビアといったあたりは、熱帯地域だったのだ。そして、そこには、森林が茂り、動物たちがたくさん生息していた。その死骸、残骸が石油になっているのでは思ったが、どうもそうではないらしい。

アメリカをドライブして回ると、アメリカにもたくさんの石油が出る。カリフォルニアに行けば、いたるところにあの石油を掘り出しているポンプが目につくし、テキサスに行けば、メキシコ湾で大量の石油が採掘されている。内陸のオクラホマには、モービルの本社があるし、石炭の産地ワイオミングにだって、石油の製油所があった。となると、あまり、熱帯地域出なかったところにも石油は出るのだ。

結局、石油は海洋生物の死骸の蓄積によるということらしい。かって、海底だったところに魚や貝の死骸が蓄積し、これが腐って油となって地中にたまっているのが石油という事らしい。だから、今は陸地になっているところでも、かつての海底が隆起したのであれば、ここに石油がでると言うわけだ。確かに回転油田などは、日本の新潟沖にもある。なるほどと納得。

だが、疑問なのは、ではなぜ、石油は海底で、石炭は陸地なのかだ。石炭が海底からという話はあまり聞かない。それよりも、ワイオミングにしても、中国にしても、また、オーストラリアにしても、露天掘りがされている。アメリカのカンザスには、露天掘りされていたあとが今でもくっきりと残され、その時の使われていた、5建て位のビルくらい大きなショベルカーが、見世物として大空にそびえている。名前が「ビッグブルータス」と呼ばれている。また、アリゾナに行けば、化石公園があり、ここでは、倒木がそのまま石炭かしたものが無、ごろごろしている。

つまり、石油は、海底でくさり、石炭は陸地で腐るのである。この腐り方の化学反応(つまり、酸化反応。酸素がどれだけ水素を抜き取るか)が大気のあるところで起こるのか、空気の遮断されたところで起こるのかのちがいだ。酸素がふんだんにあるところなら、水素がどんどん抜かれてしまう。だから、結局、程度の差はあるが炭化まで進んでしまう。之が石炭だ。ところが、海底では、酸素の供給は十分ではない。だからいくら酸化されても、炭化まで行かず、水素が適当に残り、液状化して残っているのである。之が、私の石炭と石油の理解だ。正解かどうかはわからないが、いずれにしても、サウジの人に、石油がどのようにしてできるのかを理解してもらいたいと、この説明をするためのパネルを製作した。

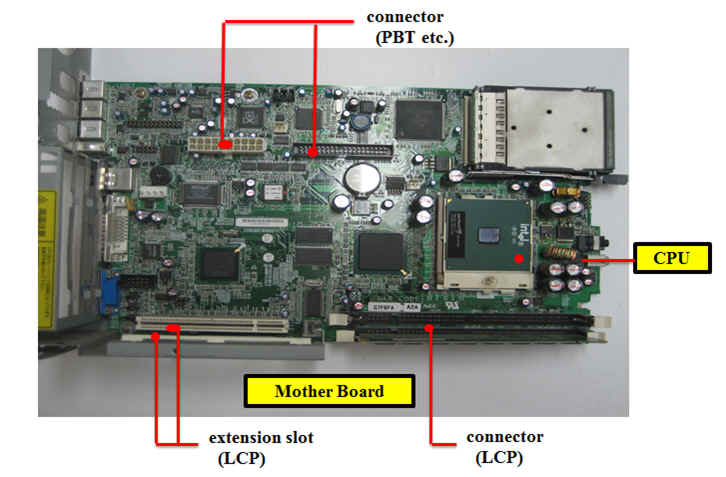

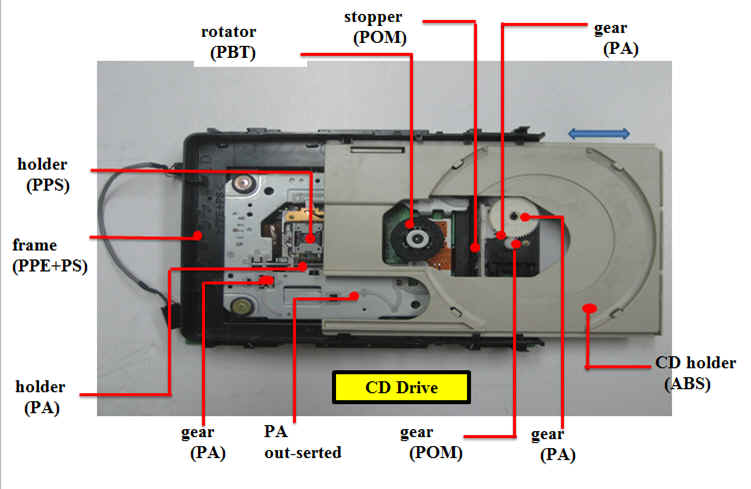

サウジに自動車の展示場をつくった。車の部品を部分的に組み立てたモジュールを使う生産がやがてはくるのではなかろうか。一方、自動車の組み立てと同様興味がもたれる者が、電子機器の組み立てだ。その代表格がコンピューターだ。

幸い、我が家にすでに使えなくなったデスクトップのコンピューターがあった。このコンピューターをサウジまで持ち込み、コンピューターに使われている樹脂部品を紹介するつもりで、このコンピューターのばらしをし、なかのパーツを一つ一つ取り出して組み立てるのも一筋縄ではいかないが、一度組み立てたも のを分解するのもなかなか骨の折れる仕事だ。そして、取り出した部品には、名前と使われている材料を付けていく。ハードディスクや、ドライブ等は、セットになっているが、そのほか、コネクター、プリントサーキットボード、クーラー等丁寧に取り出し、これを並べて表示するようにした。コンピューターにも、実にたくさんの部品が使われているし、また、こうした電子・電気部品にどんな材料が使われているかも将来のサウジの産業を興す時に参考になるのではないかと思っている。品質が悪くても安ければよい、形状は違っていても、機能が同じであればよい、なんでも出来たものを買ってくるのが当たり前のサウジのなかで、モノづくりの意識を植え付けるのは並大抵のことではないことを実感するような汗が流れた。

のを分解するのもなかなか骨の折れる仕事だ。そして、取り出した部品には、名前と使われている材料を付けていく。ハードディスクや、ドライブ等は、セットになっているが、そのほか、コネクター、プリントサーキットボード、クーラー等丁寧に取り出し、これを並べて表示するようにした。コンピューターにも、実にたくさんの部品が使われているし、また、こうした電子・電気部品にどんな材料が使われているかも将来のサウジの産業を興す時に参考になるのではないかと思っている。品質が悪くても安ければよい、形状は違っていても、機能が同じであればよい、なんでも出来たものを買ってくるのが当たり前のサウジのなかで、モノづくりの意識を植え付けるのは並大抵のことではないことを実感するような汗が流れた。

観葉植物に「虎の尾」というのがある。字のとおり、虎のしっぽのような葉を楽しむものだ。温かいサウジにはどこにでもある。ジェッダのコミュニティーに一時滞在で何か月かすんでいたか、そこの庭に大きな虎の尾を植えた鉢があった。ここから、株の一部をもらってきて、自分の部屋のベランダで育てていた。これをセンターに持ち込み玄関の日当たりの良いところに置いたところ、これに花が咲いた。寅の尾の花はとても珍しいのとのことである。植物の成長は、実にゆっくりとしたもので、あまり変わらないのにこれを毎日見ているのもまた楽しい。その成長の具合を写真に撮り、こんな風にして暇な異国の地での憂さ晴らしをするのもいいもんだ。

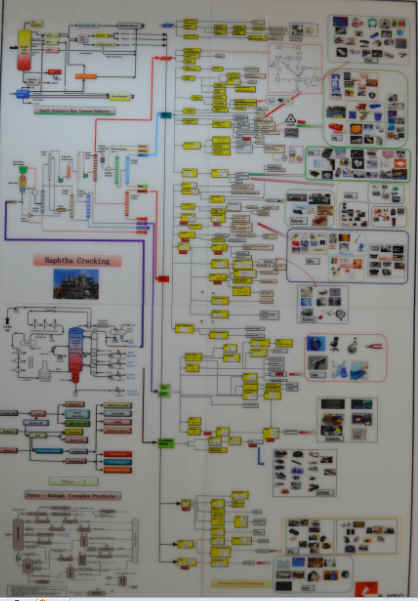

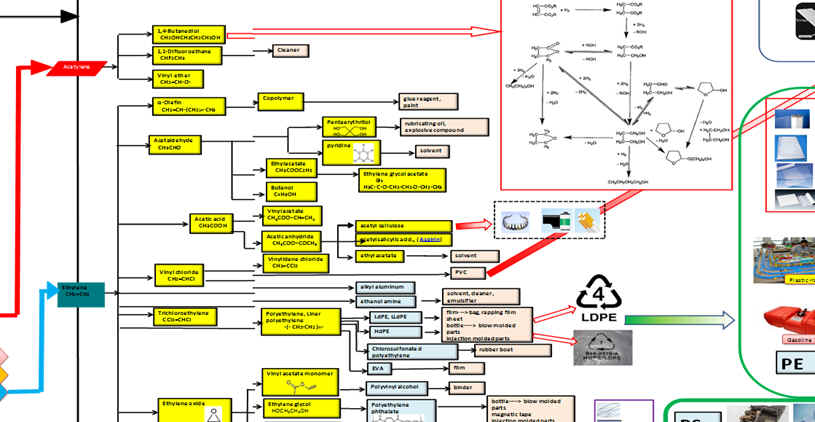

設立している。石油の一次製品から二次製品の一部を生産している。二次製品の市場は小さいが、利益率はたかい。サウジの石油化学産業もやがては、さらに川下製品の生産に目を向けていかなければならない。このため、サウジの各地に樹脂の加工を目的とした工業団地などを建設している。しかしながら、その生産の主体は大手の企業の独占で、製造技術はヨーロッパからの導入がなされている。サウジに独自の加工産業、さらには、石油の川下製品の産業を興してゆかなければならない。こうしたことは、サウジの目指すVision2030でも、明確に指摘されている。私のいたころのサウジには、まだVision2030の話があったわけではないが、やがてはそうなるであろうと思い、石油化学製品から誘導される日常生活の中での製品のマップを作ってみた。原油から、一次製品がえられ、そこから、実に様々な石油化学製品が生産され、さらには、我々の日常生活のなかで活躍している製品についてまで、その系統図を作成した。こうしたものは、世の中にはなく、我々のセンターに訪問してくるサウジの上層部のかた(ほとんどが、Aramcoの関係者だが・・・。)に、Aramcoの位置、そして、サウジが進めているいくつかのコンビナート計画の置かれている立場、そして、これからやろうとしていることの位置づけ、さらには、将来の産業計画まで、そのヒントになるようにした。このチヤートには、それぞれの化学式まで記入されており、その構造にしたがって、原料と製品との関係が良くわかるようになっている。また、これから、何を作れば、どんな日常生活のなかで役立つ製品ができるのかもわかる。川下製品になれば、生活に密接して石油化学が役だっていることがよくわかる。そんな具合だから、Aramcoから訪問してきたある幹部の人が、「この図のポスターがほしい。自分の部屋に掲げておきたい。」というので、センターに展示してあるものは、畳二畳くらいのものであるが、畳一時用くらいのポスターを作成し、これをお土産にあげた。こんな形でサウジの樹脂加工業の育成の手伝いができれば幸いである。

設立している。石油の一次製品から二次製品の一部を生産している。二次製品の市場は小さいが、利益率はたかい。サウジの石油化学産業もやがては、さらに川下製品の生産に目を向けていかなければならない。このため、サウジの各地に樹脂の加工を目的とした工業団地などを建設している。しかしながら、その生産の主体は大手の企業の独占で、製造技術はヨーロッパからの導入がなされている。サウジに独自の加工産業、さらには、石油の川下製品の産業を興してゆかなければならない。こうしたことは、サウジの目指すVision2030でも、明確に指摘されている。私のいたころのサウジには、まだVision2030の話があったわけではないが、やがてはそうなるであろうと思い、石油化学製品から誘導される日常生活の中での製品のマップを作ってみた。原油から、一次製品がえられ、そこから、実に様々な石油化学製品が生産され、さらには、我々の日常生活のなかで活躍している製品についてまで、その系統図を作成した。こうしたものは、世の中にはなく、我々のセンターに訪問してくるサウジの上層部のかた(ほとんどが、Aramcoの関係者だが・・・。)に、Aramcoの位置、そして、サウジが進めているいくつかのコンビナート計画の置かれている立場、そして、これからやろうとしていることの位置づけ、さらには、将来の産業計画まで、そのヒントになるようにした。このチヤートには、それぞれの化学式まで記入されており、その構造にしたがって、原料と製品との関係が良くわかるようになっている。また、これから、何を作れば、どんな日常生活のなかで役立つ製品ができるのかもわかる。川下製品になれば、生活に密接して石油化学が役だっていることがよくわかる。そんな具合だから、Aramcoから訪問してきたある幹部の人が、「この図のポスターがほしい。自分の部屋に掲げておきたい。」というので、センターに展示してあるものは、畳二畳くらいのものであるが、畳一時用くらいのポスターを作成し、これをお土産にあげた。こんな形でサウジの樹脂加工業の育成の手伝いができれば幸いである。

ペトロラービグ計画は、住友化学が社運をかけて進めている国際プロジェクトだ。この計画は、アメリカのダウと張り合って獲得したもので、サウジの実情に沿った、挑戦的な機智に富んだもので、住友化学の石飛会長の信念と熱意がなければ成り立っていない。石油原料3/4を、サウジを中心とするサウジに依存している日本としも、国家的な重要性を認識していく必要があると思う。すでにこの計画を進めるときにはサウジ側にも、住友化学がどのような会社であるのかを説明しているはずであるが、それは、サウジ側の一部の人たちに付帯情報のような形で知らされているくらいであろう。我々のセンターでは、ここにくるサウジの一般的な若いエンジニアにも住友化学のことを知ってもらいたいと考えた。そこで、住友化学の歴史について、社史の中から、その生い立ちを説明する部分を引用し、これをパネルにして、応接室の前の廊下に飾り、来訪する人の目にふれるようにした。余談になるが、このパネルのなかに、住友化学が別子銅山から始まり、400年の歴史をもっていると説明してある。サウジの若者がこれを呼んで、住友化学の重さを感じ取り、私にこう説明した。

ペトロラービグ計画は、住友化学が社運をかけて進めている国際プロジェクトだ。この計画は、アメリカのダウと張り合って獲得したもので、サウジの実情に沿った、挑戦的な機智に富んだもので、住友化学の石飛会長の信念と熱意がなければ成り立っていない。石油原料3/4を、サウジを中心とするサウジに依存している日本としも、国家的な重要性を認識していく必要があると思う。すでにこの計画を進めるときにはサウジ側にも、住友化学がどのような会社であるのかを説明しているはずであるが、それは、サウジ側の一部の人たちに付帯情報のような形で知らされているくらいであろう。我々のセンターでは、ここにくるサウジの一般的な若いエンジニアにも住友化学のことを知ってもらいたいと考えた。そこで、住友化学の歴史について、社史の中から、その生い立ちを説明する部分を引用し、これをパネルにして、応接室の前の廊下に飾り、来訪する人の目にふれるようにした。余談になるが、このパネルのなかに、住友化学が別子銅山から始まり、400年の歴史をもっていると説明してある。サウジの若者がこれを呼んで、住友化学の重さを感じ取り、私にこう説明した。

「サウジの国は、先日建国85周年の記念行事をした。住友の歴史は、400年という事は、サウジ王朝よりも歴史があるということか?」

限外に、これは凄い会社だねと言いたかったと思う。彼は、そのあと、ペとラビを止め、もう一度エンジニアの教育を受けにどこかの訓練所に行ったが、また、そのあとペトラビに戻ってきた。我々のセンターをもっと利用したいと言っていたが・・・・

我々のセンターに入ると、エントランスホールには、熱帯魚が泳いでいる水槽がある。畳一畳くらいの大きさだ。この水槽、我々のセンターの落成記念に住友化学から寄贈(?)して頂いた。工事を担当した山久からは、建屋が完成したときに葉、玄関前の庭にはナッツの木を数本植えてもらったし、会社からも、応接室に立派な絵皿をいただいた。なかなか見応えのあるもので、これが日本文化だと説明するにもいい品物だ。

このセンターは当初、サウジ側の運営にゆだねるという計画であった。だから、我々が建設途中にした苦労を何かの記録に残しておきたいという願いがあった。そこで、住友化学に、「是非、住友化学がここを建設したという証拠になるようなものを寄贈してほしい。」とお願いした。このルートなら何とかしてくれるだろうと、お願いしたら、そんな慣例はないし、金も用意していないとの返事。之では埒が明かない。そこで、会長にお願いし、何とかしてほしいという事になった。そんな具合で、もう一度、部門に行き、無理矢理にお願いし、この程度なら、何とかしましょうと言うことになった。ごくわずかでも、これで住友化学からの記念品を一目つくところに飾ることができる。サウジの人たちばかりでなく、日本から足を運んでくる来客者も多い。そういう方々に、ここに来た印象と、住友化学の心意気を感じてもらえるようなものをと考えたが、なにしろ予算にかぎりがある。日本的なものがよいだろうと、日本の者を物色した。いろいろ探せばほしいものが次々出てくるが、日本で購入しても、大きなものは手荷物で運ぶことができず、海外への輸送料を取られる。結局、サウジで何か良いものはないかと探すことにした。ジェッダに行くたびにあちこち訪ねるのだが、此方は、お祈りの時間は店に入ることはできないし、これを外すとラービグまで変えるのがきつい。そんなで、さんざん歩き回って、やっと見つけたのが、水槽だ。サウジの裕福な家には、こうした水槽を置くのが、一つのステータスになっていることを後で聞いた、「我が家にも大きな水槽があるよ。」と自慢げにいう裕福な家庭の人がいるのだ。当初は、床沖のものにしたかったが、これは、かなり大きく、見栄えもよい。が、予算オーバーだ。そこで妥協して、費用もそこそこの壁掛け型の水槽にしてみた。サイズといい、また、かなりの重さに為るので、掛ける壁の強度も必要だ。楯百乃の図面をチェックしこれもクリアー。こうして、日本では滅多に見ることのできない壁掛けの無水槽ができた。なかには熱帯魚ヲイレ、BGMを流して展示して置く。初めての人は、最初、これはディスプレイではないかと思うが、良く見れば、実物とわかる。中には色が鮮やかな熱帯魚が泳いでいる。動く生き物を眺めていると気が和む。これで住友化学のプレゼントが一目につくようになった。この水槽がある限り、このセンターは住友化学がせっけいしたものであることがわかる筈だ。これはいい記念になった。

このセンターは当初、サウジ側の運営にゆだねるという計画であった。だから、我々が建設途中にした苦労を何かの記録に残しておきたいという願いがあった。そこで、住友化学に、「是非、住友化学がここを建設したという証拠になるようなものを寄贈してほしい。」とお願いした。このルートなら何とかしてくれるだろうと、お願いしたら、そんな慣例はないし、金も用意していないとの返事。之では埒が明かない。そこで、会長にお願いし、何とかしてほしいという事になった。そんな具合で、もう一度、部門に行き、無理矢理にお願いし、この程度なら、何とかしましょうと言うことになった。ごくわずかでも、これで住友化学からの記念品を一目つくところに飾ることができる。サウジの人たちばかりでなく、日本から足を運んでくる来客者も多い。そういう方々に、ここに来た印象と、住友化学の心意気を感じてもらえるようなものをと考えたが、なにしろ予算にかぎりがある。日本的なものがよいだろうと、日本の者を物色した。いろいろ探せばほしいものが次々出てくるが、日本で購入しても、大きなものは手荷物で運ぶことができず、海外への輸送料を取られる。結局、サウジで何か良いものはないかと探すことにした。ジェッダに行くたびにあちこち訪ねるのだが、此方は、お祈りの時間は店に入ることはできないし、これを外すとラービグまで変えるのがきつい。そんなで、さんざん歩き回って、やっと見つけたのが、水槽だ。サウジの裕福な家には、こうした水槽を置くのが、一つのステータスになっていることを後で聞いた、「我が家にも大きな水槽があるよ。」と自慢げにいう裕福な家庭の人がいるのだ。当初は、床沖のものにしたかったが、これは、かなり大きく、見栄えもよい。が、予算オーバーだ。そこで妥協して、費用もそこそこの壁掛け型の水槽にしてみた。サイズといい、また、かなりの重さに為るので、掛ける壁の強度も必要だ。楯百乃の図面をチェックしこれもクリアー。こうして、日本では滅多に見ることのできない壁掛けの無水槽ができた。なかには熱帯魚ヲイレ、BGMを流して展示して置く。初めての人は、最初、これはディスプレイではないかと思うが、良く見れば、実物とわかる。中には色が鮮やかな熱帯魚が泳いでいる。動く生き物を眺めていると気が和む。これで住友化学のプレゼントが一目につくようになった。この水槽がある限り、このセンターは住友化学がせっけいしたものであることがわかる筈だ。これはいい記念になった。

でも、熱帯魚の世話は、水が悪いサウジでは至難のこと。メンテ用員に頼んでいたが、時間仕事しかしない彼らにいろいろお願いしてもむり。結局、熱帯魚が次々に死んでしましまった。そのたびに魚を補充するのだが、ジェッダまで買いにいかなければならない。これでは、時間がない。海はコミュニティーにある。魚も随分泳いでいる。なら、自分で捕りにいけばいいだろう、ということで、今度は、サンゴ礁に行って魚取りを始めた。気分の向いた日には、魚釣りをしたり、浜から200メートルくらい離れたサンゴ礁まで歩いていき、魚釣りをした。こちらでは、ルールがあって、網を使って魚を捕ってはいけない無ことになっているらしい。また、この歩いていけるサンゴ礁の中では泳いではいけないことのようだった。つまり海に潜ってはいけないことになっている。そんななかで、洗濯するときに使う衣装ネットを切って,タモをつくりこれで熱帯魚捕りに挑戦。何匹もというわけにはいかないが、色鮮やかな小さな魚が捕れた。ただ、問題なのはこうして捕まえた魚が、水槽に入れておくと一晩で死んでしまう。水が悪いと、海水をアパートまで持ち帰り、空気洗浄機まで取り付けてアパートにつけた水槽でテストしたが、どうしてもうまくいかなかった。やはり海で生きている魚は、自然の中でないと生きていけないのかもしれない。一番この水槽で元気のよいのが、結局は金魚だった。その金魚、その後どうなったかなぁー。