�@�z�[���y�[�W�@�C�X�����̐��E �F�������� in KSA

�@�@�@�@

���R���A�����K�����A�@�����A�����āA���l�ς��܂������قȂ�l�X�ƈꏏ�ɐ�������̂́A�Ȃ��Ȃ��C�̒��鐶���ł��B��������Ƃ��Ă������Șb�B����Ȓ��Ő������Ă����ɂ͂ǂ�������悢�̂ł��傤���B

�����ɂ܂Ƃ߂��́A�D������ɐl�������ł�����l�̘V�l���A�������߂Ȃ��A�E��ɂ͏��������Ȃ��A���n�̐l�̍l�������킩��Ȃ��A�����������̒��ŃX�g���X�����߂Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�E�E�E�E�ƁA����Ȓ��Ŏv���������Ƃł��B�K�������A�T�E�W�A���r�A�S�̂ł͂Ȃ��A���Ƃ͎v���܂����A�܂��A���܂�ł��Ȃ炸�ɋC�y�ɓǂ�ł��������B����Ȑ��̒������ʂȂƁB

�@

|

Kentaurus in Saudi Arabia Reports |

||

| �@1 | �c�[���h�[�r�O | ���[�r�O�̒��Ŏ��]�ԂŒ��� |

| �@2 | �T�E�W�Ŏڔ��̉��t�� | ���ۂƎO���Ǝڔ��̉��t��A�ƂĂ�����オ��܂��� |

| �@3 | ��Ȃ��A��Ȃ� | �낤���A��s�@�ɂ����ē{�����Ԃł����B |

| �@4 | ���i���̖`���@�V�l�ƊC | 30�N�O�Ɏq�������ƗV�{�[�g�����Q���āA |

| �@5 | �T�E�W�l�Ƃ��ē�����O�̂��� | �s���Ă݂Ȃ���ᕪ��Ȃ����Ƃ� |

| �@6 | �V�l�ƊC�@���e | ���ނ�̗F�B |

| �@7 | �M�ы��ƋY��� | �T���S�ʂ̋����� |

| �@8 | �����̕��a�͂����� | �Ȃ�ƂȂ����ȏL���Ȃ��ė��Ă��܂��� |

| �@9 | �����A�k���̖�i | �G�߂ɂ��A���{����T�E�W�܂ł̍q�H���ς��܂� |

| 10 | ����搶�������ɂȂ��� | ����Ȋ������b�́A�E�E�E�E�E |

| 11 | �V�l�ƊC�@��O�e | �����ȋ�����C |

| 12 | �T���}���������� | �ƂĂ��M�d�ȑ̌��ł� |

| 13 | 3D�v�����^�[�������� | �Ȃ�Ă������Ă��̍ł����� |

| 14 | ���������̂������傫�������܂����B | �҂��Ă��܂����B�T�E�W�œV�̍l�@ |

| 15 | ���n���b�J�ł̑�Q�� | ����Ȃ��Ƃ��N�����ł��� |

�@

�ƂĂ����ꂵ���j���[�X�����{�����э���ŗ��܂����B�����������ꂱ��20�N���O�ɁA�Z�F���w�Ńg���^��Ɏ����̎s��J�������Ă����Ƃ��ɁA�������݂Ƌ����Ŕ������������^�g�Ƃ����̂�����̂ł����A���̌^�g���g�p���ĐV�����R���N���[�g�̕i���Ǘ���@�̌��������Ă�������̍H�w���̖���搶���A�����ɏA�C����܂����B�܂��A���Ȃ�Ⴂ�搶�ł����A���̐搶�̐��ʂ��A��N�̃R���N���[�g�Ɋւ��鍑�ۊw��ŁA��܂ɋP���܂����B���������Ɛт��F�߂��A����̑�h�i�ɂȂ������Ǝv���Ă��܂��B

����Ȃ��ꂵ���j���[�X������������A���(2/14)�́A���[�r�O�̊X�܂ŃT�C�N�����O�ɏo�����܂����B

��Ђ���́A���[�r�O�̊X�͎G���Ƃ��Ă���A���܂��܂ȍ����痈���J���҂ň��Ă���̂Ŏ����������A�댯�ł���̂ŁA�܂��A��ʎ���������A��������Ɖ�Ђ���Q�������ނ�i�H�j�̂ŁA�����ĎԂōs���Ȃ��悤�ɂƂ̒ʒB������̂ł��B�Ƃ����̂́A�\�����ŁA������ɂ�������̏Z�F���w�̏]�ƈ������Ă��܂��̂ŁA�������̂�����ƁA�l���̎҂����Ȃ�̖ʓ|�����Ȃ���Ȃ炸�A����Ȏ�Ԍ��͊|�������Ȃ��Ƃ̕������邩��A�������Ȃ��ł����Ƃ��Ă��Ă���A�Ƃ����A�������ꂾ���Ȃ�ł��B�����Ԃł��߂Ȃ�A���]�ԂȂ���Ȃ����낤�Ƃ����킯(

�u�ǂ����悤���Ȃ��ˁA���̘V�l�v�Ǝv��Ȃ��ł��������B

)�ŁA���[�r�O�̊X�̒T���ɍs�����킯�ł��B�܂��A���ƂŖ��ɂȂ邱�Ƃ͊m���ł����A�����́A���Ɍ����ł͂Ȃ�����A�����̐l�����̟T�����炵�̑㗝�����Ă������ł��B

����Ȃ킯�ŁA�c�[���E�h�E���[�r�O�ɁE�E�E�E�E�B

������Œ��B���Ď��]�Ԃ́A�ܘ_�́A���C�h�C���`���C�i�B���̎��]�Ԃ��܂����������B�M�A�[�͂��Ă��邪�A���N���o���Ȃ������ɉ��Ă��܂��B���]�Ԃ̃`���[�u�́A�B������킯�ł��Ȃ��̂ɗ��ăo���N����B�u���[�L�͌����Ȃ��Ȃ�B����Ȓ��q�ł�����A�o������O�ɔO����Ƀ`�F�b�N�B�M�A�͎蓮�Œ��߂��āB�����A�ǂ��܂ł����H����Ȓ��q�ŏ������ł����̂�11���O�B�����A���ꂩ��o�����B

�C���𗁂тāA����₩�ȃX�^�[�g�B

�����̃R�~���j�e�B�[�͌��d�Ȍx���Ƃ��������A���S�̂��߂ł��傤���A���[�r�O�̊X���炩�Ȃ藣�ꂽ�Ƃ���ɂ���܂��B���[�r�O�܂ł́A�ŋ߂ł����Ƃ�����w�A�������܂��A���k������̂��ǂ����A�S��������Ȃ����炢�ՎU�Ƃ�����w�ł����A�����܂ł́A�C�ݐ����𐔃L���i��ł����܂��B�ł��A��������X�܂ł́A�܂��܂�����܂��B���x���O�ł������A�C�����j��D�����Ȃ��ł���A���̍��܂ł͂܂����C�ŁA�C���͂ƂĂ��u���ł��B��������̊C�݂����ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă���A���\���[�g���������܂ł͕G�܂ł���Ȃ�������Ă������Ƃ��ł��܂��B�܂��A���{�ł͓~�̐^�����肾�����ł����A������͊���30�����Ă��܂��̂ŁA���������C�݂Ő��V�т����Ă���q�������������ς��ł��B���̊C�ݐ��́A�T�E�W�̐l�������[�H���Ă�[���݂ɖ����������܂��̂ŁA���̂��߂̏�������������A�����^���̃e���g�������Ă�������A�܂��A�V���n����������Ă��ĂƂĂ��ǂ��ł��Ă��܂��B�ł��A�ړI�̃��[�r�O�܂ł́A�܂��܂���ł��B�Ƃ����킯�ŁA�����ŕ������炦�B�{�[�C�̐��b�������Ă���Ƃ��Ɏq�������ƁA���̉����Y�ɍs������A������̌������瑾���m�܂ʼn���ƌ����T�C�N�����O���������Ƃ�����܂����A���̂Ƃ��̂��Ƃ��v���o���Ȃ���A�T�C�N�����O�̓r���Ń����`�B������v���Ԃ�ł��B�Ȃ��Ȃ������ł��ˁB

�s���́A�ǂ����@�T���[�g�����ĂƂ����ȁB�������B

��������́A�C�݂��͂���A���n�̂ق��Ɍ������܂����A���͂��敗�łقƂ�ǂȂ��̂ł����A����ł��ǂ����B�T���[�g�����ĂƂ����ȁB�v���Ԃ�̃T�C�N�����O�ő����̔��������܂������A�������B�ǂ����ł������̂ł����A���[�r�O�܂ő���L���B���炭�͍������Ƃ������A���̂�����y�тƂ�����y����̕����������܂��B���̂ق��Ɍ�����̂́A�d�M�������B���ꂪ���X�ƊX�܂ő����Ă���̂ł��B���̂����肩�炨�K���������Ȃ�B�������̎��]�Ԃ̈����Ƃ���B�T�h���͂��Ă͂��邪�A�`�͉����l���č���Ă���̂�������Ȃ��悤�Ȃւ�Ȍ`�B�������Z����ɏ���Ă������]�Ԃ̃T�h���̂ق����܂��܂����B�r���A���K�̒ɂ���������邽�߂ɁA���炭�����Ď��]�Ԃ�����������������A2���ԂŁA���[�r�O�ɓ����B���x�܂��ł��F��̎��ԁB�X�͊ՎU�B�Ƃ��낪���F�肪�I���ƁA������ɊX�Ɋ��C���o�Ă���B����ɂ��Ă������A����Ȃ��ŏo�Ă���j�F�����̑������ƁB���v���ˁB�����̎�҂����́A��������O�͏����Ƃ̐ڐG�͊F���B�E��ɂ��A�X���ł��A�܂��A�ƂɋA���Ă��A�Ƒ��ȊO�̏����ƒm�荇���ɂȂ�@��͑S���Ȃ��B�ςȐ��E���B�Ƃ��������ٗl����������B

�悤�₭���ǂ蒅���ĊX�ŁA�X�[�p�[�ň��ݕ����B�傫�ȃX�[�p�[������͂��Ȃ̂����A�Ȃ��Ȃ������炸�A�V���b�s���O�}�[�g�ɂ����B�Ƃ����Ă��A������̃V���b�s���O�}�[�g�́A���{�̃R���r�ɂ��炢�̑傫���̂Ȃ��ɁA�������ƕi�������ׂ��Ă���B�܂�őq�ɂƂ��������B����ł͂悻�҂ɂ́A����ړI�̂��̂�T���Ȃ�Ă��Ƃ͂ł��Ȃ��B�ܘ_�A����ȏꏊ�ɔ������ɗ���̂́A���C�h�Ƃ��g�p�l���������ŁA�T�E�W�l������킯�ł͂Ȃ��B�ނ�͓X�������Ŏd���Ă��邾���Ȃ̂ł��傤�B�v�́A�X�͊O������d���ɂŗ��Ă���l�����Ŋ��C�����邾���ł��B�T�E�W�l�͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���ˁB����Ȋ����ł��B�������������̂�����ƁA�X�������U��B�傫�ȃV���b�s���O���[��������킯�ł͂Ȃ��A�����H�n�ɂ͂���A�����͍H�����ŁA���������킵���c�[���������ƎR�ς݂���Ă���B�ق��肾�炯�ŁA���Ԃ��Ă��邭��܂͐^�������B������ł͐F���̎Ԃ��͂��Ȃ��̂͂���ȂƂ��납�炩�B��Ԃ�����ɂ��Ă��A���̓K�\�������������Ȃ̂�����A�ǂ�Ȃ���ŁA�Ԃ����Ă���̂ł��傤���B���������A�W�F�b�_�ɍs���ƁA�����_�Ńo�P�c�ɐ������āA�M���҂��̎Ԃ̑��@�������āA���K���҂��ł���d���̂Ȃ��o�҂��J���҂��������邪�A�Ȃ�قǁA����Ȃ猋�\���v������̂����m��Ȃ��ȁB��Ђ̎Ԃ̃h���C�o�[���Ȃ��Ȃ���Ԃ����Ȃ��B���Ă�����Ś����炯�ɂȂ�B�ǂ����̂��ƁA��ԂȂ������Ăق�̈��������̂��Ƃ��A�Ƃł��v���Ă���̂ł͂Ȃ��̂��A�Y��ɂ��悤�Ȃ�Ă����C�̋N����Ȃ��̂��A����ł悭���������B

���������������[�r�O�̊X�B�������A���܂ɗ������炢�ł͂Ȃ��Ȃ��������Ȃł��Ȃ��B�Ƃɂ����A�Ԍ�����Ԃ��炢�̓X����B����͂�����̌����̌��ĕ��ɂ��̂��낤�B���{�̃r���ƈ���āA�����R���N���[�g�őł��A�ǂ̓u���b�N����K��ς�ł����A���邢�́A�ʂɍ�����p�l�����͂ߍ���ł����Ƃ����H�@����ʓI�B�n�k��Ƃ��āA���ƕǂ��R���N���[�g�őł��Č����̑ϐk�����グ�Ă�����{�Ƃ́A�����̍\�����Ⴄ�B����ȂƂ���ɂ����������łĂ���B���������Ē��ƒ��̊Ԋu����̌��܂��Ă��āA���܂�L���Ԍ����m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B������A�����邤�Ȃ��̐Q���I�ȓX����B���̋����X�̂Ȃ��ɕi�����т�����Ɛςݏグ�āA�����̔����Ă���B�X�̒��ɓ���Ƃ����炪�Ԃ���Ă��܂��������B���{�̐̂̃A�������Ċ������ȁB�ł��A���ł̓A���������h�ȃr�����������сA�X�\�����ꗬ�ɂȂ��ĂĂ�悤���B�����Ă�����̂��A�A�����J�R�̒��Õi�Ȃ�Ă��̂ł͂Ȃ��A����̑����i���������ƕ��X����B

���{�̎���͂���Ƃ��āA�Ƃɂ����T�E�W�͌��z�u�[���B�R���N���[�g��łƂ��ɂ��A�Z�����g���Ȃ��̂��B���������̃Z�����g��Ђ͉����n�̉�ЁB����A����ȃj���[�X������Ă����B�Z�����g�̎������^�C�g�ł���̂ŁA����͏����ɂȂ�ƁA���Ԃ̉�Ђ��Z�����g�̐������n�߂��B�������A����������̉�Ђ��ق��Ă݂Ă���킯���Ȃ��B�Ƃɂ��������̉�Ђ��B�Z�����g�̐����ɕK�v�ȁA�����A�����āA�R���A�d�͂��ɗ͈����l�i�Ŏ�ɓ���Ă���B�܂��A�������������A�d�͂Ȃ�Ă����̂́A�����ɂ��Ă݂�A�e�ʂ��甃���悤�Ȃ��́B�l�i�͂ǂ��ɂł��Ȃ�̂��B�Ƃ������ƂŁA���{�̕⏕�Ƃ����Ƃ��ŁA���̂����������l�i�Ŏ�ɓ���Ă���B�V������Ђ́A�����������b�ɂ͎�����Ȃ��̂�����A�ݗ������r�[�ɔj�]�����B�T�E�W�̃r�W�l�X�Ƃ͂���Ȃ��̂��ƒɐɊ������B���R�̂��ƂȂ���A�������^�C�g�ł���̂ŁA���Ȃ��Z�����g�́A���ƃv���W�F�N�g���D��B���Ԃ̍H���ɉ��̂͌����Ă���B�܂��A�����ɁA�d�G�̉���������̂��B�Z�����g�͗����ł�����ł���ɓ���Ƃ����̂��ʐ��B���Ԃ̍H���ŁA���ݍH�����\��ʂ�i��ł���̂́A�c��Șd�G�����̉A�œ����Ă���̂��v���v�������B����Ȃ��Ƃ��l����A�����̍H���͉^���悩�����Ƃ��������悤���Ȃ��B�����Ɠ��������Ă͂��܂����A�߂��̑�w�ł́A�L�����o�X�̂Ȃ��Ɍ��Ă����̂܂܁A��N�ȏ�S���̍��g�݂������c�������ݓr���̌���������������B�r���ōH���𒆒f�����܂܂��B���b�J�ƃ��f�B�i�����ԐV�����S���̌��݂��߂��ōs���Ă��邪�A���̍H�����{�i������O�A�܂��AKAEC�Ƃ������ƃv���W�F�N�g�̍`�p�H�����قƂ�ǏI��������̎����ł������̂ŁA�قڗ\��ʂ�H�����i�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B������K�^�Ƃ������A�Ȃɂ��_�|��Ȋ��������B���ꂪ�T�E�W�̌��ݎ���B�X���͂���ł����������Ńr���̌��ݍH�����n�܂��Ă���A���̍H���̎c�[���A���A�Ђǂ��B�H�n���ɓ���A���������K���N�^���R�ς݂���Ă���B�́A��C�ɂ��������Ƃ����邪�A�����̏�C���܂��Ɍ��݃u�[���B�V���������ƌÂ����������݂��A�����āA�����Ɍ��݂̎c�[���R�ς݂���Ă����A���̌��i�Ƃ܂��ɓ������B

�X���̋�����p�ł͂��邪�A���������]�ԂŎU��B�ܘ_�A���̓c�ɒ��ł��̏������̓����Ɏ��]�Ԃ𑆂��ł���l�ԂȂ�āA���ȊO�ɂ�������Ȃ��B���̂߂��炵�����ɎԂ������o���Ē��߂Ă�����̂��������A�����āA�����̈�����������قǂł͂Ȃ������B�����A�X���́A�T�E�W�̌��݃u�[���ɏ���āA���̍��ɂ���Ă����O���l����B�܂��ɁA�����Ѝ��ƂƂ��������B���̕��͋C�͈ٗl���B�Ƃɂ����A���܂��܂ȍ��̐l�������A�����Ƃɂ��ނ낵�Ă���B���R�̂��ƂȂ���A���������ړ��Ă̂��������O���[�v�̊Ԃʼn�����������������A�ǂ�Ȏ��ԂɂȂ邩�͗e�ՂɌ��������B�ނ�ɂ͕���������Ƃ͋�����Ă��Ȃ����A���ł�������A���A�������҂ɂł��Ȃ�̂ł��낤�B�d���߂ƁA�������Ď������������ƍ߂�h���ł���̂ł͂Ȃ��낤���B�Ƃɂ����A�����A�T�E�W�ł́A�l�l�ɎO�l�́A�����҂��Ƃ����Ă���B

�A��́A���������A���ꂪ�r�[�ɂ����Ȃ�B

�s���͂悢�悢�A�A��͕|���A�����A�����A�ǂ�����Ă͂܂肻���ȁA���[�r�O�̊X����̋A��̃T�C�N�����O�ł������B���[�r�O�̊X�́A�C�݂���10�L�����炢����Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�����̏Z��ł���R�~���j�e�B�[�ƃ��[�r�O�̊Ԃ́A�傫�Șp�ɂȂ��Ă��āA�����ŋ����ł���قǂ�����A���Ȃ藣��Ă��邱�Ƃ͊m���B�������A������́A�C�݂��烉�[�r�O�܂ŁA���͂�����̂́A���q���A���������Ȃɂ������Ă��Ȃ��B�����������Ȃ����A�܂�A������ŁA�����������镨�������Ȃ��̂��B�����āA���߂��ɂȂ�ƁA�C���������Ȃ�B�����̂Ƃ��ɂ������������B�����Ƃ͌����A����͒ǂ����B���ꂪ�������킸���ɏオ��A�������A�A�蓹�̕��p�͂܂��ɐ^�������畗�Ɍ�������ԁB���͂��낻��˂��Ă����B���܂ɂ̃T�C�N�����O�ł��邩��A���i�A���������Ă��锱��������ɐ����o�Ă���B�Б��A5�ΐ����炢���铹�̒��������тɂ́A�d�M�����L�`���Ɠ������ŗ��Ă��Ă���B�ꂵ���āA�炭�āA���̓d�M������{�Â����Ȃ���̎��]�ԑ����ɂȂ�B�����Ԃ��P�R�O�L�����炢�Œʂ蔲���Ă����B�����C�Ȃ��B�����ƎԂ��^�]���Ă���z��́A�u���D���Ȃ�������B���̏����̂ɃT�C�N�����O�Ƃ́A����ۂǂ̕n�R�l���A�ς��҂��ˁB�v���炢�ɘb�Ȃ���A�������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B���܂Ƀg���b�N�������Ă���B�u�C�̓ł��B���Ȃ������H�v�Ȃ�āA�����|���Ă�����͂��Ȃ����ȁA�Ȃ�āA�������҂��Ȃ���ʂ�߂���Ԃ����߂������߂�B

��ꂽ�B�ڂ̕ӂ肪��n�߂��B�ŏ��́A�������Ă������A�G�ɂȂ�A�ڂ܂ŏオ���Ă����B�����āA���ς�炸�A�y�_���������Ȃ���A�d�M���̐��𐔂���B�R�~���j�e�B�[�ɍs���r���Ɍ����_�����邪�A�����͂�����Ō����Ȃ��B�ア�����Č��������ŁA���X�A�ɂ��Ȃ�������グ��B�����Â�A���Ă���؋��B�R�~���j�e�B�̉A���猩���Ȃ��B�܂��A10�L���͂���ˁB�����āA���̂����A�Ђ����ɂ��Ȃ�Ԋu���Z���Ȃ�B�E�����ɂ��Ȃ�A����������Ȃ��炱���ł�����A���x�͍��������Ȃ�ɂ��Ȃ�B�܂��܂���͂���̂ɁA�����A����ȏ�͕��Ɍ������Ă͎��]�Ԃ͏ł��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����n�߂�B�A�[���A�Ԃŗ���悩�����̎v�����悬��B�����Ă��Ă͓������Ă��܂��B���𑖂�Ԃ��Ԃ̒���`�����ނ悤�ɂ��Ă݂邪�A������C�ɂ��Ă���Ă���C�z�͂Ȃ��B���]�Ԃ��~�߁A�x�e���Ă���U������Đ������݁A�x�݁A�x�ݎ��]�Ԃ𑆂��B�ӂ�ӂ炾�B�������肵����A����҃X�s�[�h�ő���Ԃɂ͂˂���B����ł͑�ςƁA�������ْ����邪�A���͗��܂���肾�B�����āA����Ƃ��������ꂽ��w���B�ł��A�܂���������R�~���j�e�B�[�܂ł͐��L���͂���B�������瓹�͋Ȃ��邪�A�ł��A�C���͈ˑR�Ƃ��Đ������炵�̖�������B���������ς�炸�C�����e�͂Ȃ����������Ő����Ă���B���������������B����܂ł́A�Ԑ����������̂ŁA�[�����̎Ԑ������]�Ԃő����ł��Ă����S�ł��������A��������͓�Ԑ��B�������A���ς�炸�҃X�s�[�h�̎����Ԃ����Ȃ葖���Ă���B���S�̂��߂ɘH���ɉ��肽���A���������B�����������ŁA�������A���]�Ԃ��d���B�̒����ɂ��Ȃ�A���K��݂��A�����ɂ��Ȃ�B�ڂ���A�Ђ��ɁA�����āA���̎w�܂œ˂�����n�߂�B�����Ȃ�ƕ����̂����̂������B�u�����A���������j�ł悩�����B��������x��A�ǂꂾ�����邩�ȁB�v�Ȃ�āA�l���n�߂��B�����āA�悤�₭�A�R�~���j�e�B�[�̌��⏊�B�����܂ł���A��͋͂��Ƃ��������A�Ƃ��낪�A���̃R�~���j�e�B�[�����āA�܂��A2�E3�L���͎��]�Ԃ𑆂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���Ə����Ȃ̂ɁA����ς�A���������Ȃ��B���|����A���Ȃ���A��ɂȂ���̂��Ȃ��B�d���Ȃ��A���̘e�̃~�]�̂ӂ��ɍ��|�A�����x�e�B���v�݂�A�Ȃ�Ƃ������[�r�O���o�Ă���O���Ԍo���Ă���B�s���͓ԁA�A��͎O���Ԃ����[�B

�������Ė����A�p�[�g�ɖ߂邱�Ƃ��ł������A���������A�G���A�ڂ��A�ɂ��ė��܂��B�T�C�N�����O�͍������ŏ\���B�Ƃ����M�d�Ȍo���ł����B

�@�@�ܘ_�A�T�E�W�Ƃ����Ă��L���ł�����A���C�݂̃W�F�b�_�̒��ɓ��{�̎ڔ����t�Ƃ�����̂́A�Ƃ��������a�y��̃v���̉��t�Ƃ�����̂͏��߂Ă̂悤�ł��B���̋M�d�ȋ@����Ă͂����Ȃ��Ƃ��ꂱ��Z�i�����܂����B���Ƃ��Ƃ��̓��́A��������[�r�O�ɗ��āA���̗a�����Ă���Z�p�Z���^�[�ɂ��������Ƃ̂��Ƃł��̏��������Ă����̂ł����A���̎����A�����̉��I���A����o�c�A�̉�����߂�Ƃ������ƂŁA�Z�F���w�̖{�Ђ������������Ă��܂�����A�_�[�����Ƃ����T�E�W�A�����R�̖{�Ђ̂���T�E�W�̓��C�݂܂ŗ��āA�����ɓ��A��ƌ����̂ł��B�܂������A��Ђ̏d���Ƃ��Ȃ�Ƒ̗͂������̂悤�ł��B���[�r�O�܂ł͑����L���Ȃ��Ǝڔ����t�̓��̑O���A�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B�Z�F���w�̃��[�r�O�v���W�F�N�g���NJ����Ă���l�ł�����A���������̎��Ƃ��肢�낢��Ɛ������������ł����̂��A���Ȃ��Ƃ����̂ŁA����������A�������Ȃł��낷�Ƃ��������ł��B

���̓������x�ڔ��̉��t��Əd�Ȃ��Ă����̂Œf�O���Ă����̂ł����A��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��͂����肵�A�����ɁA�̎��قɘA�����Ƃ�A���Ƃ����t�������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�Ƃ͂����Ă��A���[�r�O����W�F�b�_�܂ł́A150�L�����炢����܂��B�܂��A���t��́A�ܘ_��ɂ��܂��̂ŁA���̓��Ƀ��[�r�O�ɋA��͓̂����ς���Ă���Ƃ����̂͊o��̂����ł��B

�����āA�����A�̎��قł̉��t��B���̘a�y��̉��t��́A�O�����Ƙa���ہA�����āA�ڔ��̃A���T���u���ł����B���t�����Ă��ꂽ�̂́A���{�����𗬉�̔h���ɂ����̂ŁA���̉��y�Ƃł��B�O�����Ƙa���ۂ̉��t�Ƃ́A���i�͖k�C���Ŋ�������Ă���l�Ƃ̂��ƁB����������{�ł̉��t�R���N�[���ő�܂�������Ƃ����o���̎�����ł����B���ɎO�����̉��t������l30��O���̕��ŁA4���炢���炨������ɂ��ĎO�������͂��߁A�Ⴍ���ē��{��ɂȂ�A���̌�͉��t�ƂƂ��Ă����łȂ��A�O�����̍�Ȋ��������Ă���Ƃ̂��ƁB�܂��A�ڔ��̉��t�Ƃ́A40���炢�̐l�ł����A�ՌÂƂ��s�R�ł͂Ȃ��A�Ǝ��̗��h�̎ڔ��ŁA�搶�́A�����悭�m���Ă���u���R����v�搶�ł����B�ނ�͍���̉��t���s�A�T�E�W�ɗ���O�Ƀg���R�ɍs����ĉ��t���A���̂��ƁA�T�E�W�̃W�F�b�_�ŁA�����āA�����h�Ɏ���A�������Ƃ����Ă��܂����B

�@���t�̂ق��͂قƂ�ǂ��O�����̐l����Ȃ����I���W�i���ȂŁA�a���ۂƂ̋�����ړI�ɍ��ꂽ���߂��A���ɈА��̂悢���̂ł����B����Ɏڔ�������Ƃ������ƂŁA�ǂ����Ă��ڔ��̖{���̂悳�����ꂽ�悤�Ȋ��������܂����B���Ƃ��ƁA���{�̉��y��5���K�ŁA����́A�T�E�W�̉��y�������B�ڔ��̃��[�c�́A�A���u�̈��J�Ƃ������Ă���悤�ɁA���Ƃ��Ƃ͂�����̃����f�B�[���`������̂ł��傤�ˁB���������āA�Ȃ̃C���[�W���Ƃ���ǂ�����Ɏ����悤�Ȃ��̂�����܂����B�����A�O������a���ۂɍ��킹�邽�߂��A�ڔ��̉�������������ɂȂ��Ă��āA���������������ł́A�ڔ��Ƃ������A���J�̃C���[�W�ł����B�Ɠ��̉��̂��肠���A��U��Ȃǂ͂������܂����A��������A�u�s�[�q�����A�s�[�q�����v�Ƃ����悤�ȃ����f�B�[�B�������̂▯�w�𐁂��Ă��鎄�ɂ́A������������Ȃ������悤�ȋC�����܂����B�������A�A���R�[���Ń\�[�����߂����t���Ă��ꂽ�Ƃ��ɂ́A�������ɏ��Ƃ��������ł����B�ł��A�����ɂ��Ă����T�E�W�̕������ɂ͑�ςȊ�����^�����悤�ł����B

���̉��t��̓�T�Ԃ��炢�O�ɁA�W�F�b�_�̒��̓��{�l��ŃJ���I�P������A�����Ŏ����A�ڔ��̉��t�����܂����B100�l�߂��̐l�����̏W�܂�ł������A���N���ڔ��̉��t�����A���̂Ƃ��ɁA�u����A���{�̓`�������̂悳��m���Ă������������B�Ƃ��ɓ��{�𗣂�āA�O���Ő������Ă݂āA���߂ē��{�̗ǂ����킩��A���̓��{�̂悳�����������������āA������C�O�̐l�ɓ`�������B����A�C�O�Ŋ���l�ɂ͂���ȋC�����������Ă��炢�����B�v�ƌ����悤�Șb�����A���ꂪ���������ɂȂ������ǂ����͒m��܂��A���N����A���{�l�w�Z�ł��A�O�������K���n�߂������ŁA�q���������ꏊ�������K�̐��ʂ������Ă���܂����B����͂ƂĂ��������܂����B�����āA����̓��{�̓`���a�y��̉��t��Ƒ����A�����́A���̎ڔ����Ӗ����������̂ł͂ƁA�����Ȃ�ɖ������Ă��܂��B

���̃C���[�W�����M�y�̉��t�Ƃ͏����Ⴂ�܂������A�ł��A���t��I�������A���̎��̉��t�Ƃ����ƁA���̎��������Ēc�R���A�ڔ��̉��t�ɂ��Ă����ꂱ�꒼�ڎf�����Ƃ��ł��Ė{���Ɋy���������ł��B���̎��̉����Ղ������Ƃ������ƂŁA����܂��A�������y���݂ł��B

�@�������ė̎��قɍs���̂́A���́A�����͎��O�@���̒n�A���i�ł͌��ɂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A����������ɔ闠�Ɉ��߂邩��ł��B�q�������̂���Ƃ��납�班������āA���̎��̗p�ӂ��Ă��ꂽ�A��������A�㓙�ȃE�B�X�L�[������{���܂ł���܂���������y���ނ��Ƃ��ł���̂ł��B���̓��삯�������{�l�̒��ɂ́A���ꂪ�ړ��Ă̐l�����Ȃ�����܂���B�����܂��A�܂��܂��ӋC�����B��قǂ̎ڔ����t�Ƃ̐搶�́A���R����搶�̒�q�Ƃ̂��Ƃł������A���R�搶�́A�����ǂ��m���Ă��܂����̂ł܂��܂��ӋC�����ł����B�����w���̂Ƃ��ɐ��b�l�̈�l�ɂȂ��ĊJ�Â����A�֓��w���O�ɘA����Ấu�M�y���t��v�̂Ƃ��ɏo�������Ă����������搶�̂����̈�l�ł����B���̉��t��ɂ́A�ܘ_�����̐搶�ł���R���ܘY�搶�A���̐ؗ��搶�A���̂���l�͐l�ԍ���ɂȂ��܂������A����ɁA���ł�17���ł�����̋e�r���q�搶�A�����͂܂����Ⴉ�����ł��ˁA�ɂ��o�����Ă��������܂����B�����N��ł�����A����e���r�Ō����Ƃ��ɂ͐����N���Ƃ��Ă��܂������B�ƌ������ј\�\���Ƃ��������B����ɁA�R���搶�̉�����ł��炵���㓡���ݎq�搶�ɂ��o�����Ă��������܂����B�����ł́A�����|��̋����ŁA�ݕӕS��搶(

���̕��́A�����Ɠ��N�y�ŁA�ǂ�������̊w���Ղɂ͎^���o�������Ă��������܂����B)�̂�������E�ݕӐ搶�ɂ��A���{�M�y�_�̂悤�ȑ�ōu�������Ă��������܂����B���������v���o�ł��ˁB�����A�����̐l���Ղ���邱�Ƃ�m��A���������́A��l�ō��t���ł��邩�ȁA���Ƃ��ޏ��̋C�������䂱���ƁA�����Ŏڔ��ɔM���グ�Ă�������̘b�ł��B

�n���������ǁA�T�E�W�ł͂��Ȃ�ǂ܂�Ă���V���Ɏ��̂悤�ȏЉ����܂����B������ƁA�������������������邯�ǁA�܂��A�����ł��傤�B

Music

on a mission: Japanese concert for cultural exchange

A

�gJapanese Traditional Music Concert�h was held at the Japanese Consul

General�fs residence last weekend in Jeddah. The show, organized by the

Japanese Consulate in association with the Japan Foundation, was a treat for

music aficionados, who felt the music took them on a journey of their beautiful

country.

Matahiro Yamaguchi, Consul General of Japan in Jeddah, welcomed guests,

diplomats, music lovers and journalists and introduced Japanese artists,

guitarist Masahrio Nitta, drummer Shinta Wadaiko, both of the Wacocoro Brothers,

and flute player Akihito Obama.

�gCultural exchange through students is an academic program today. Similarly,

we hold such events for cultural exchange between two friendly countries. This

is a musical night in the historic city of Jeddah,�h said Yamaguchi, adding

that the Japanese and Arabic music is similar in many ways because �gpeople of

Japan and the Middle East share the same five skills of music that are called

�eMukamat of music�f.�h

Nitta of the Wacocoro Brothers is known as one of the �ggreatest shamisen

players in the world.�h

He said the Tsugaru Shamisen is a Japanese three-stringed folk instrument

resembling a banjo. Originating in China, the Tsugaru shamisen first arrived in

the southern island of Okinawa and made its way to the Tsugaru district of the

Aomori prefecture in northern Japan — where over the past century it

became an instrument known for its flashy, quick-fingered playing style that has

stunned audiences around the world.

This was not Nitta�fs first visit to the Kingdom. He visited Riyadh in 2011. He

began playing the shamisen at the age of 14 and dominated national tournaments

by 16.

He has performed in the US and throughout Asia.

The brothers performed live on the occasion of Portland Japanese Garden�fs 50th

anniversary and in honor of the Portland Art Museum�fs Samurai exhibition.

Obama studied various styles of shakuhachi under leading musicians such as

Toshimitsu Ishikawa (traditional shakuhachi) and Satoshi Yoneya (minyo folk

music shakuhachi). Obama won the Second Annual Shakuhachi Newcomer Competition

(2000).

Obama also performs as a solo musician and has participated in various

ensembles. He often appears in concerts overseas and has performed in over 30

countries.

The three artists performed together 13 musical lyrics, which include: Yami Gir,

Kokiruko Bushi, Tsugaru Jyongara Bushi, Yamagoe, Komuso, Komuso, Cross Road

Wadaiko Solo Play, The Theme of Wacocoro Brother, The Red Sea, Shicho, Earth

Beat, The Friends Bird, The Eastern Road, Shiraha, and Eco Fuji.

Yami Gir depicts two samurai fighting each other under the moon. Its music is

composed by Akihito Obama. Kokiruko Bushi is the oldest folk melody in Japan,

while Tsugaru Jyongara Bushi is a famous piece of music mourning those who

committed suicide at the river because of their poverty in the Aomori

prefecture.

Shinta Wadaiko told Arab news that during their stay in Jeddah the group enjoyed

famous Saudi fast food Al-Baik and were in awe of the thobe, a garment

traditionally worn by Saudi men.

�gIt was a great pleasure to play our music in Jeddah, which is a city of

diversity, the people of Jeddah love different kinds of music, art and culture

as they want to understand each other.�h

The group also said they would like to come back and perform for Saudi audiences

as well as perform with Saudi musicians to learn Arabic instruments such as Oud

and Duff.

�����̂悤�ɁA���������߂ɃR�~���j�e�B�[���łāA��`�ł�����肷��Ƃ����̂��A�h�o�C�Ɉ���o���̃p�^�[���ł��B�������͊C�O�ɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ŁA �O�����ɓ��̓h�o�C�ɂ��܂��B����Ă��āA�}�X�����Ȃ����̂��A���̓����A�W�F�b�_�̋�`�ő҂����Ԃ��Ԃ�����܂��̂œ���̎��Ԃ���������m�F���āA�d���ɖ����ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�Ȃɂ₩��ƍl���Ďd�������Ă����̂ŁA���������莞�Ԃ̌o�̂�Y��Ă��܂��܂����B�\�����Ԃ͂���Ƃ����ӎ������͂���܂������B�d�������Ă�����A�����ƃ��r�[�̌W��̂��̂�����ė��āA�u�~�X�^�[��B���Ԃł��B�������Ă��������B���ƁA�ܕ��ŃQ�[�g���܂�܂��B�v�Ƃ����B�u�����B�܂��A���Ԃ͂��邾�낤�B�v�Ƃ����ƁA�Ƃɂ����}���ł���ƁA�J�E���^�[�ɓd�b�����Ă���B�}���ŁA�p�\�R�����V���b�g�_�E�����A�n�[�h�f�B�X�N���O���A�ו������Ɋۂߍ��ށB����Ȃ͂��ł͂Ȃ������̂ɁA�Ƃ�����ƃ`�P�b�g���݂�A���ƁA����J�n�́A�ꎞ�ԑO�A�����čŏI�ē����A20���O�ƂȂ��Ă���B�����J�E���^�[�Œ������Ƒ҂��������̂�����A����20���O�ɍs���Ώ\���ƍl���Ă����̂���ԈႢ�B�������ɁA���̃K�C�h���Ȃ���Δ�s�@�ɂ����čs�����Ƃ��낾�����B�Ȃ�̊m�F�������̂��悭�悭�l���Ă݂�A������O�̂��ƁB�ł��A�������т��уh�o�C�s����ŁA���f���Ă����̂��m���B�܂�������Ȃ��Ƃ��낾�����B���ꂩ��C��t���܂��B����ɂ��Ă��A�`�F�b�N�C�����ς�ł����̂ŁA�q���Ђ��K���ɂȂ��ĒT���Ă��ꂽ�̂łȂ����ȁB���S�A���ӁA�����āA�����̈ꖋ�ł����B

�O�����ɓ��̓h�o�C�ɂ��܂��B����Ă��āA�}�X�����Ȃ����̂��A���̓����A�W�F�b�_�̋�`�ő҂����Ԃ��Ԃ�����܂��̂œ���̎��Ԃ���������m�F���āA�d���ɖ����ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�Ȃɂ₩��ƍl���Ďd�������Ă����̂ŁA���������莞�Ԃ̌o�̂�Y��Ă��܂��܂����B�\�����Ԃ͂���Ƃ����ӎ������͂���܂������B�d�������Ă�����A�����ƃ��r�[�̌W��̂��̂�����ė��āA�u�~�X�^�[��B���Ԃł��B�������Ă��������B���ƁA�ܕ��ŃQ�[�g���܂�܂��B�v�Ƃ����B�u�����B�܂��A���Ԃ͂��邾�낤�B�v�Ƃ����ƁA�Ƃɂ����}���ł���ƁA�J�E���^�[�ɓd�b�����Ă���B�}���ŁA�p�\�R�����V���b�g�_�E�����A�n�[�h�f�B�X�N���O���A�ו������Ɋۂߍ��ށB����Ȃ͂��ł͂Ȃ������̂ɁA�Ƃ�����ƃ`�P�b�g���݂�A���ƁA����J�n�́A�ꎞ�ԑO�A�����čŏI�ē����A20���O�ƂȂ��Ă���B�����J�E���^�[�Œ������Ƒ҂��������̂�����A����20���O�ɍs���Ώ\���ƍl���Ă����̂���ԈႢ�B�������ɁA���̃K�C�h���Ȃ���Δ�s�@�ɂ����čs�����Ƃ��낾�����B�Ȃ�̊m�F�������̂��悭�悭�l���Ă݂�A������O�̂��ƁB�ł��A�������т��уh�o�C�s����ŁA���f���Ă����̂��m���B�܂�������Ȃ��Ƃ��낾�����B���ꂩ��C��t���܂��B����ɂ��Ă��A�`�F�b�N�C�����ς�ł����̂ŁA�q���Ђ��K���ɂȂ��ĒT���Ă��ꂽ�̂łȂ����ȁB���S�A���ӁA�����āA�����̈ꖋ�ł����B

�@ �@

�@

�@�t���C�g�́A�~�̋�r�I����ł���̂��A�T�E�W�̏��͂ƂĂ��R���݂���������Ɖf���Ă��āA����Ȃ̂͏��߂Ăł����B�����̑�^��s�@���ƁA�t�@�[�X�g�N���X�́A��K�̃t���A�[�ŁA������������̂��߂��A���E���悭�݂邱�Ƃ��ł��܂��A���̓��̔�s�@�́A���łɃn�W���I����������ł��傤���A�{�[�C���O727���ȁH�@���A�����ځB���̂��߁A�t���A�[�́A�G�R�m�~�[�ƈꏏ�B�ł��Ȃ͗��̂܂��ŁA���E�̒��߂��ō��B�A���r�A�����̐������́A�Ⴂ�R���݂����X�Ƒ����Ă��܂��B�Ƃ���ǂ���ɁA�����ẲΎR�̌�̂悤�ȁA�����ȃJ���f���݂����Ȓn�`������܂��B���̎R���݂�D���悤�ɂ��āA���W������A�����ɎU��U��ɏ����Ȑl�̏Z��ł���W��������܂��B�����A���̓�����ɂ͂��܂ł��n����������̂ł��傤�B���炩��A����ȏW�������ǂ��Ă݂�̂��A���Â̐̂̐��n���v�������ׂ邱�Ƃ��ł��āA������x�ɂ��̂�����ɂ܂������Ă������̐��E�ɔ��ł䂭���Ƃ��ł��܂��B

�@

���ɍ����̏����ł��鎞�ɂ́A�Ȃɂ�����܂���A�ދ����̂��́B�ӂƑ��̂��Ƃ�����ƍ������Ǝv���قǁA�������ʂ����F��F�̌i�F�ł��B�ł��A�����Ɩڂ��Â炵�Č���ƁA����͍����ł͂Ȃ��A�������̂��̂Ȃ̂ł��B���ʂ��قƂ�ǂȂ��A�e���Ȃ��A�����āA���̐����Ă���l�q���Ȃ��B�Ȃɂ��Ȃ�����A�����A�̂�ׂ�ƍ������L�����Ă��āA������Ɩڂɂ͂܂�ŋ܂��Ă���悤�ɂ݂���̂��B������܂��A���߂Ă̌o���ŁA�������ɍ����Ƃ͂���Ȃ��̂��Ƌ������̂��́B�₪�āA�T�E�W����UAE�ɓ���ƁA�������A�_���o�Ă��܂��B�ŏ��ɂт����肵���̂́A���n�ɓ��H�������Ă���悤�Ɉ�̍��������ˑR���ꂽ���ƁB�������A���Ȃ�傫�ȋŁA����́A�s�v�c�B�Ƃ���ǂ���ɏ����ȑw�_������A����ɂ����������̂ŁA�� �̋����̉_�̉e�ł��邱�Ƃ����������B���ꂪ�����̏��ɑ����Ă����̂��B�ǂ��܂ł��A�ǂ��܂ł������Ă���B��n�����R�ȍ��������炻�̉e���Ȃ��Ȃ���������Ƃ��Ă���B�Ȃ�قǂȂ��[�ƔN�b����Ȃ����S�B����w�_�̐��������Ă���ƁA����܂ʼn_���قƂ�ǂȂ������}�ɂɂ��₩�ɂȂ��Ă���B���ꂼ��̉_�́A����܂��A��������Ɖe����n�Ɉڂ��Ă���B�܂�ŁA���̂悤���B�������������R������A���̒n�ɂ��L���ȉJ�̌b�݂�����̂��낤�ɂƁA��͂莩�R�̌������A�_�̗^���Ă��ꂽ�������ƁA������l�[���B

�̋����̉_�̉e�ł��邱�Ƃ����������B���ꂪ�����̏��ɑ����Ă����̂��B�ǂ��܂ł��A�ǂ��܂ł������Ă���B��n�����R�ȍ��������炻�̉e���Ȃ��Ȃ���������Ƃ��Ă���B�Ȃ�قǂȂ��[�ƔN�b����Ȃ����S�B����w�_�̐��������Ă���ƁA����܂ʼn_���قƂ�ǂȂ������}�ɂɂ��₩�ɂȂ��Ă���B���ꂼ��̉_�́A����܂��A��������Ɖe����n�Ɉڂ��Ă���B�܂�ŁA���̂悤���B�������������R������A���̒n�ɂ��L���ȉJ�̌b�݂�����̂��낤�ɂƁA��͂莩�R�̌������A�_�̗^���Ă��ꂽ�������ƁA������l�[���B

�@�����āA���̓��A�h�o�C�ɋ߂Â��ɏ]���A������̔����B���������́A�C������A�N�Z�X���Ă���̂��Ǝv�����A���̓��̃t���C�g�͓���������h�o�C�ɃA�N�Z�X�����B�����Č����̂��A�����̒��ɂł����������R�g�B���܂�傫�ȎR�n�ł͂Ȃ����A���ꂪ�A�S���ÎR�̎R�X�B�܂������A�A�����J�Ō����A�o�b�h�����h���̂��́B�����Ă̑�n���J�ɂ��Z�H�������āA�s���N���ɂƂR���݂������ɍ�����̂��낤�B�A�����J�Ō����o�b�h�����h�́A��n����A���ɉ������Ƃ���ɂ���A�������Z�H�������Ăł������̂ł��邱�Ƃ�e�Ղɗ������邱�Ƃ��ł���B���A�����̎R���݂͎���̑�n��荂���Ȃ��Ă���B�܂�A����̑�n���Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�����̕������j�͌Â��悤�ȋC������B�����A���̗��j���V�����A�Â��́A�����N���̒P�ʂ̂��ƂŁA�l���������ł��C�������Ȃ�B�܂��A��l�Ŕ[�����Ă���ɂȔN���́A���i�̊��J��A�Ƃ茾���炢�ɂ��Ă������B

�@�ꔑ�ŁA�܂��Ƃɂ��킵�����A���̓��́A�t���C�g�̎��Ԃɂ��킹�A�������X�����U��B�z�e���̋߂��Ɂ@�̓S�[���h�X�[�N�Ƃ�ς��A���̑����i�̓X���W�܂����ꏊ������B�������߁A���s��ƌ������Ƃ���B

�@�قƂ�ǂ��C���h�̋����l�̂��X���B�@�������ǂ����͔���Ȃ����A�Ƃɂ����A�O���������炩���I�[�u���ɂȂ��Ă��āA��͋C�ɓ��������i�͏d���Ŕ̔�����Ă���B�Y��ȍH���������̂ł��A�l�i�͏d������B�ł��A�H������قǂ̋����g���Ă���Ƃ������Ƃ́A�d�������Ȃ肠��A��X�̎�̏o������z�ł͂Ȃ��B�����ɂ́A�������痈���c�̋q�����ς��Ȃ��B�h�o�C�ɃV���b�s���O�ɗ��钆���l�͋������A�����B���X�̒��ł��傫�Ȑ����o���āA�C���h�l��ɒl�����������Ă���̂��낤�B�������������Ă���B�Ƃ������Ƃ́A������₩���œX�̒��ɓ������Ƃ������ƁB���邾���ŁA����Ȃ��Ƃ����̂ɁA�Ƃɂ����A�������t���܂Ƃ���B����Ȃɋ��������Ă���悤�Ȋi�D�����Ă��Ȃ��̂ɁB�ł��A���\�y���݂܂����B

�@�قƂ�ǂ��C���h�̋����l�̂��X���B�@�������ǂ����͔���Ȃ����A�Ƃɂ����A�O���������炩���I�[�u���ɂȂ��Ă��āA��͋C�ɓ��������i�͏d���Ŕ̔�����Ă���B�Y��ȍH���������̂ł��A�l�i�͏d������B�ł��A�H������قǂ̋����g���Ă���Ƃ������Ƃ́A�d�������Ȃ肠��A��X�̎�̏o������z�ł͂Ȃ��B�����ɂ́A�������痈���c�̋q�����ς��Ȃ��B�h�o�C�ɃV���b�s���O�ɗ��钆���l�͋������A�����B���X�̒��ł��傫�Ȑ����o���āA�C���h�l��ɒl�����������Ă���̂��낤�B�������������Ă���B�Ƃ������Ƃ́A������₩���œX�̒��ɓ������Ƃ������ƁB���邾���ŁA����Ȃ��Ƃ����̂ɁA�Ƃɂ����A�������t���܂Ƃ���B����Ȃɋ��������Ă���悤�Ȋi�D�����Ă��Ȃ��̂ɁB�ł��A���\�y���݂܂����B

�́A�R���L�`���̖`���Ȃ�Ă����b���������悤�ȋC�����܂��B

�T�E�W�A���r�A�Ɍo�Ă��v���X�`�b�N�̋Z�p�Z���^�[�����悢�抈���J�n�ł��B���܂ł́A���w����ł������A�l������́A�������u�`�`���̕�����n�܂�܂��B�ł��A�����̖ړI�́A�T�E�W�ɐ��E�ꗬ�̋Z�p���g�����X�t�@�[���邱�Ƃł�����A�T�E�W�̎�����l����Ƃ܂��܂������͒����悤�ł��B���m�̂��Ƃ킴�ɁA�u���[�}�͈���ɂ��Đ��炸�B�v�ƌ����̂�����܂����A�����́A�������A���������͂Ȃ������ɁA�T�E�W���{�̍��̎{�����j�]���邱�Ƃ͌����Ă���܂��̂ŁA����Ȍ��t�́A�u�R�[�����ɂ͂Ȃ��B�T�E�W�ł́A�c��͈�������Ȃ��B�v�Ƃ��������ŁA�����ɂł����ʂ�������Ƃ������Ƃ����߂��Ă��܂��B�Z�F���w���������ꂵ�݂̎n�܂�̂悤�ȋC�����܂��B���̏Z�F���w�ɂ��˂��肵�A�Z�p�Z���^�[�̏v�H�L�O�ɂƁA�~�j�����ق��G���g�����X�z�[���ɍ��܂����B���ꂪ�A�܂��A�Ȃ��Ȃ��̕]���ŁA�T�E�W�ɂ́A���������������y���ނ̂͂������������Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�����قł����A���A�ŋ߂ł�������ł�����A��͂��ʏ����ɂ͒������̂ł��傤�B�ƒ�Ŋy���ނ͉̂����̗V�т��炢�ł͂Ȃ��ł��傤���B���̐����ق̌��h���̑����ɂł��Ȃ�ƁA�F�����₩�ȃT���S�����҂��ă{�[�g�ōg�C�ɏ��o���āA�T���S�ʂ܂Œ��킷�邱�Ƃɂ����B

�O��̒���̎��ɂ́A���߂ĂŁA�l�q�������炸�C�݂��琔�S���[�g�����ꂽ���ʂ܂ōs���̂ɐ�����J���܂����B�ő�̌����́A�C���ƃ{�[�g�̋�C�R��B���̋�C�R��͈ꉞ��C�����āA�O��A�Ē��킵���̂ł����A���ꂪ���܂肤�܂��V�[������Ă��炸�A�厸�s�ł����B�����ō���́A���{����o���N�C���Z�b�g���������������݁A�O����ɋ�C�R���������ł��B�Ƃ��낪�A���ꂪ�A��C������ƒ����ɉk��n�߁A30�����炢�� �{�[�g���k��ł��Ă��܂��̂ł��B����ł͂�����ƁA����ɃK���e�[�v�ł�������Ɖ������A�悵�A���v�Ƃ������ƂŁA����̒���ɂȂ�܂����B���ʂ͎S�s�ł������E�E�E�E�B

�{�[�g���k��ł��Ă��܂��̂ł��B����ł͂�����ƁA����ɃK���e�[�v�ł�������Ɖ������A�悵�A���v�Ƃ������ƂŁA����̒���ɂȂ�܂����B���ʂ͎S�s�ł������E�E�E�E�B

���̊C���́A���܂ł͉��₩�ŁA��̂悤�ł��A���߂���ƊC�����������Â����Ȃ�A�C���ł͕�����������܂���A����ɂ͑O��������Ă�����܂����̂ŁA����́A�ߑO���ɏo���邾���������Ԃɏo�����邱�Ƃɂ����B

����ɖ��́A���̃T���S�ʂ͐Ƃ����Ă��A�������̂Ƃ��ɂ͐��i��1���[�g���ȏ�ɂȂ�܂��B�~�̊Ԃ͐��[���[���̂ŁA�Ȃ��Ȃ��`�����X���Ȃ������̂ł����A���̂Ƃ��됏�����������Ă����̂ŁA�܂��A�Ă܂��ł����A�����̒���ƂȂ�܂����B������O�����ł������A����ɁA�ߑO���ł����Ȃ�x�����Ԃł�����A����ς�܂����[�͂��Ȃ肠��A���ǁA����́A�T���S�ʂŃ{�[�g���牺��邱�Ƃ��ł����A�c�O�I�A�Y��ȃT���S����ɓ���邱�Ƃ��ł������܂��B

�{�[�g�̋�C�R���ɂƃ|���v�����Q�ŁA��C�������Ă����炻�̓s�x�A��ŕ⋋����Ƃ������Ƃɂ��܂����B�ŏ��͂܂��܂��ł͂��������A�{�[�g�ʼn��ɑ����o���ƁA��C�R�ꂪ�������Ȃ�B 20�����炢����ƃ{�[�g���k��ł��āA�{�[�g�����ݎn�߁A�I�[���ő������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B����ĂāA�|���v�ŋ�C�����邪�A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̓��B�r�̗͂Œ��x�A�R�[�f�B�I���������悤�Ȍ`�ŁA�|���v��K���ɉ��������ށB�ł��A100�L���߂��̐l�Ԃ��̂�A���ʉ��ɔ������{�[�g�̋�C�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B����Ƃ̂��ƂŁA�����̃I�[�����ꏏ�ɑ�������x�Ƀ{�[�g���c���ł��ꂽ�Ƃ���ŁC���x�͕K���ɉ��̃T���S�ʂ�ڎw���ăI�[���ő����A���A���Ɛ����Ȃ���A�����𑪂��Ă����B��C�̔�����Ƌ������B����Ȓ��q������A�T���S�ʂɕt�����Ƃ��ɂ͂��������������B

20�����炢����ƃ{�[�g���k��ł��āA�{�[�g�����ݎn�߁A�I�[���ő������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�B����ĂāA�|���v�ŋ�C�����邪�A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̓��B�r�̗͂Œ��x�A�R�[�f�B�I���������悤�Ȍ`�ŁA�|���v��K���ɉ��������ށB�ł��A100�L���߂��̐l�Ԃ��̂�A���ʉ��ɔ������{�[�g�̋�C�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B����Ƃ̂��ƂŁA�����̃I�[�����ꏏ�ɑ�������x�Ƀ{�[�g���c���ł��ꂽ�Ƃ���ŁC���x�͕K���ɉ��̃T���S�ʂ�ڎw���ăI�[���ő����A���A���Ɛ����Ȃ���A�����𑪂��Ă����B��C�̔�����Ƌ������B����Ȓ��q������A�T���S�ʂɕt�����Ƃ��ɂ͂��������������B

�����āA��ɂ��������悤�ɁA���[���܂��܂��[���A���ǂ̓{�[�g���炨��邱�Ƃ��o���Ȃ������B�Ƃ������Ƃ́A�k�{�[�g�͂���ς������܂܂ŋ�C���[�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����������Ă���ƁA�܂��܂��{�[�g���k��ł��܂��̂ŁA�g�ɗh���Ȃ���A�|���v�������A�r�����Ă��Ă���B���z�͏オ��A���������e�͂Ȃ���ʂɏƂ����B���������������A�̂Ȃ��Ƃ͌����Ă����Ȃ��B���n�͂��Ȃ艓�����A���[���[�����߂��A�T���S�̔g�Ԃ��̂Ƃ���ŁA�������͂Ȃ��Ă��A���̎����̔g�͂��Ȃ肠��B�����œ]���ł��������ρB���X�ɑގU���邱�Ƃɂ����B���A�{�[�g�͏k�ށB����ɂ��Ă����C���ɂ͂܂������B�����A�����܂ʼn��ɂ���ƒ��̗��ꂪ���\���邱�Ƃ����������B�̂�т�g�ɗh���ĂȂ͂����Ȃ��B�ł��A���ɂłď��߂āA���[�r�O�̐Ζ��R���r�i�[�g����������ƌ����A���i�́A�����̂��Ȃ��ɂ����p�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�C�̏�͋�C���Y��Ȃ̂��A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��s�ςł������B

�@

�@

���̂���ڂ�{�[�g�ň���ꓬ���Ă���Ƃ��A�Ȃ�ƁA����𗤒n�Ŋy����ł݂������l������A��C���[������A���ɗ����ꂽ�{�[�g��K���ő����ŁA����Ƃ̎v���ŁA�o���n�_�܂Ŗ߂��Ă�����A�Ⴂ�T�E�W�l�̂��Z����A������A�u�����A���O����B�}���[�V�A���痈���̂����B�v�Ƃ����B�ŏ��͂Ȃ�̂��Ƃ��킩��Ȃ��������B�u�������s�@�̐����c�肩�H�v�ƌ����̂ŁA����Ƃ��̈Ӗ������������B���̂���ڂ�{�[�g�ŕK���ɂȂ�A����Ɨ��n�ɑ����t�����Ƃ����킯�ŁA����A�s���s���ɂȂ��������s�@�̏�q���ƁA��k�������Ă����킯���B�u�����A������������A�����ɐV���Ђɓd�b���Ă���B�v�@�����āA�{�[�g�ɂ́A�g�т��Ă����H�ו���A���������ꂽ�Ԃ����W���[�{�b�N�X���������̂ŁA������w�����A�u�ق�A�����ɁA�{�C�X���R�[�_�[�̃��b�h�E�{�b�N�X���邺�B�v�Ƃ�������A����ɂ͑���B

�Ō�ɂ���ȗ����̕t�����{�[�g�����ł����B

�����A�R���L�`���̖`���ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�T�E�W�̑傫�Ȗ��́A���炾�B��N�A���ƃW�F�b�_�̏B�m��������Khaled

Al-Faisal�a���������b�ɏA�C���A��p�����ɏ�������̉��v�ɏ��o�����B���T�ɂ悤�Ɍ���ŊJ�̂��߂̎{���@�������A����ŁA����10�N������T�E�W�����������ς��̂ł͂Ȃ����ƁA���҂����B�T�E�W�̌�������Ă���ƁA�����ɑ傫�ȕ��Q������ł��邱�Ƃ͖������B�����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����{���_���Ă���A���{�̈ېV�̂悤�ȉ��v�������܂Ȃ��̂ɂ́A�����Ɛ[�����R������悤�ȋC������B�N�����C�Â��Ă��āA���ꂪ�A�^�u�[�����Ă���̂ł́A�E�E�E�E�B�T���猩�Ă���ƁA�Ȃ�������ȍ\�����ڂɕ�����ŗ���̂��B

�@�T�E�W�ł́A�����w�Z���������B�����A�q���������ʂ������̊w�Z�̒��g�������B�搶��������邯��A�܂��A�e������M�S�ł͂Ȃ��B�Ȃ������āH�@�T�E�W�ł́A�w�Z�ł͂낭�ȕ��������Ă��Ȃ��悤���B��l�ɂȂ��Ă������Z�A�����Z�̏o���Ȃ��͓̂�����O�B�w�Z�ʼn������������āA�e���u����Ȃ��Ƃ��w��ŁA���ɂȂ�B����ȕ���������A�T�b�J�[�ł�����đ̂���v�Ȃق�������ۂǂ܂����B�v�@�u�ǂ���w�ł����āA�낭�ȐE�Ƃ��Ȃ�����B��́A�����Ȃ������āA��w�ɂ��������A�Ȃɂ���J���ĕ����邱�Ƃ͂Ȃ�����B����ɁA�ւ�Ȓm�b�����낭�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��B�q���͖ق��āA�e�̌������Ƃ��Ă�������B�v�@����Ȓ��q�ŁA�݂�ȑ�w�ɂ����A�܂��A���N�A�����l���̊w�����A�����ړI�ł͂Ȃ��A�d�����Ȃ�����A�p��̕��Ə̂��ĊC�O�ɗ��w����B�����āA��w���o�Ă��A�낭�Ȓm�����A�Z�\�������Ă��Ȃ��̂ŁA�܂Ƃ��ɓ����Ȃ��B�Ȃ̂ɁA��]�́A�D���ȂƂ��ɍD���Ȃ����A�x�ނ��Ƃ��o���邵�A�܂��A���^�������A�u��l�ɂȂ肽���B�v�@�����Ȃ��A�u�ݑ�Ζ��ŁA�����́A5�C000SR�~�����B�@�v�@����Ȓ��̂����b�����Ă��邩��A���Ɨ����ɂ߂č����B���{�͎�҂̎��Ɨ��\���Ă��邪�A���ꂪ�^���ԂȉR�B�J���ǂ̂��܂������B����́A���ƕی��̎x�����z������Ηe�ՂɎd�g�݂����B�Ȃɂ���A����3,000

SR���ł�̂��B���́A���̍������Ɨ����������邽�߂ɁA���{�́A�ٗp�̃T�E�W���𐄐i���Ă���B�i�T�E�_�C�[�[�V�����Ƃ����@������A�ǂ̊�Ƃ��A������̊����ŃT�E�W�l���ٗp���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j������A������Ƃł́A�����A�A�W�A�l�̏o�҂����ق����߂ɂ́A���ڂł��T�E�W�l���ق��Ă���B�ʂ̎d���̏o���Ȃ��T�E�W�l�ɂ͉�Ђɂ��Ă����Ȃ��Ă������̂��B���ꂪ�A�T�E�W�l�̌����A�u�ݑ�Ζ��v�Ƃ������́A���`�l�݂��̏A�E���B���{�́A���Ƒ�̂��߂ɁA�T�E�W�l�ɋZ�\��g�ɂ������悤�Ƃ��Ă��邪�A�����Ƃ����B���Ă��Ȃ��A�d���͂��Ȃ��A�Z�\�͎����Ă��Ȃ��A������A���ʓI�ɂ͔��ɍ��������ɂȂ�@�A����ȃT�E�W�l���E�ƌP���̊w�Z�Ɍ����Ă��A�唼�͓r���ō��܂���B�����āA�܂��A��w�̐��𑝂₵�āA��������ɗ͂�����B�ہA����Ă���U�������̂��B���Ƒ�Ƃ��āA���{�͂���Ȃɂ�����������ł���ƁA���������Ȗ���������B�ł��A����́A�Ȃ�̉�����ɂ��Ȃ�Ȃ����͖������B�q���̂���A�w�Ԃ��Ƃ�̂Ŋo���邱�Ƃ̂Ȃ��T�E�W�l�̂킩���̂��A��w�ł�����Z�p�P���i�H�j���������Đg�ɂ������Ȃ��B������A��w�ł̐i�w�́A8�������Ȍn�B�c���20�p�[�Z���g���Z�p�n�ƌ����Ă��A���̂قƂ�ǂ���w�n���B���̐l�����́A���C���\���ŁA�����͊C�O�ň�w���w��ŁA�T�E�W�ɖ߂�A������̓����J����B�����Ă킸����5�p�[�Z���g���x���A�Z�p�n���Ƃ������ƁB����ł́A�D�G�Ȋw�����W�܂�킯���Ȃ��B���ꂪ�A�H�Ɖ���ڎw���A�Z�p�v�V�ɗ͂������T�E�W�̎�҂̎��Ԃ��B

�ł��A��������A���̖����ɂ͋C�����Ă���悤���B�ł��A����Ɏ������l�����Ȃ��B�Ȃ����H�@���͂����ɂ���B���{�̒��ɂ́A��҂ɉ���ɒm�b������̂������O���[�v������B����́A�T�E�h�����̎����̗��j�ɂ��������B�܂�A�T�E�W�́A�T�E�h�ƂƂ�����ށE���b�p�[�t�h�Ƃ̘A�������Ȃ̂��B�����āA�����̓T�E�h�ƁA�@���̓��b�p�[�t�h���d���Ă���̂��B�T�E�h�Ƃ��T�E�W���x�z�ł����̂́A���b�p�[�t�̗͂ɂ��Ƃ��낪�傫���B������A�T�E�h�Ƃ͂��̏@���̗͂�����킯�ɂ͂����Ȃ��̂��B�����āA���̏@���́A�T�E�W�̎�҂��ڊo�߂邱�Ƃɑ�ςȊ�@���������Ă���B�u���́A�Ζ��̎������T�E�h�Ƃ̂��̂ɂȂ�̂��B�v�@�u�{�����ő�̎��P�Ƃ���C�X�����̐��E�B����̓T�E�h�Ƃ̌b�݂��A�Ə����ł͂���Ȃ��A�a�@�A�w����B����Ȃ������́A�C�X�����̂��������B�v�ƐM������ł���B����ɋ^�����|����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B�^�������j�邽�߂ɂ́A���X�N���������݊G���B�f�H�������d�g�݂��B�ׂ̐l���ǂ�Ȃ��F��������Ă���̂��B���F��̌��t�Ȃ̂��B�����Ȃ̂��B�V�b�J���ƒf�H�����Ă���̂��ǂ����B������ꃖ���������̂�����B��������݂����Ď����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ܐl�̂����O�l�͔閧�x�@�Ƃ����Љ�������ďo���オ��B���������l�����ɓs���̂����̂��A���̈����A���ł����{�̂�邱�Ƃ����肪�����ƐM���Ă����l���B�q������������ȑ�l�ɂȂ��ė~�����B������A��������͂قǂقǁB�����āA�N������w�ɂ�����d�g�݂�����A��w�ŕ�������悢�B������b�̂ł��Ă��Ȃ���l�����������Ƃ����̂��낤���B����Ȏ�Ҏ���������̂ŁA�����C���Ȃ��A�ޏ������C���Ȃ��A�����āA�e�ɂ����ӂ̋C���Ȃ��A����̎Љ�ɂ��Ă����[�������C���Ȃ��A����ȍ������ł��������Ă��܂��B

�����ɂ���

�@�T�E�W�̎�҂��A�D���Ȃ����u�Ō������邱�Ƃ͓���B��{�I�ɂ͕������ő���������邱�Ƃ��ʗ�̂悤���B�Ƃɂ����A�N����ɒj�����w�ł͂Ȃ����A�Ⴂ�j�����ꏏ�ɍs�����邱�ƂȂǔF�߂��Ă��Ȃ�����m�荇���`�����X���Ȃ��B�ł́A�ǂ����Č�������������邩�Ƃ����A�f�ꂳ�����l���Љ�Ă����̂��������B�܂�A��̍L���A����̂������l����ƌ����킯���B�g���̗���ɗ����Ă���邵�A����̑f�����悭��������̂��낤�B�������ł̗����̉ƒ�̗�����悭���Ă����B����ȏf�ꂳ��̘b�ł���A���e���M�p���邵�A�܂��A��{�l�������܂��ԈႢ�Ȃ��Ƃ��������B���{�̂����������������Ɗm�������m��Ȃ��B

�@�C�X�������̏ꍇ�ɂ́A�������4�l�܂ŔF�߂��Ă���B������������w�i�ɂ́A�C�X�������̐��܂ꂽ�w�i�����A���̎Љ�̐��܂ꂽ�w�i�ɂ���悤�Ɏv���B���܂��ɕ����Љ�ł��邵�A�����̌������Ȃɂ����厖�B��̑O�܂ł́A�����Ԃ̑������₦�Ȃ��������A�j���͕�������邽�߂ɐ킢�ɂł�̂��d���B�ƂȂ�A�퓬�Ŗ����j���������Ȃ�B����ȎЉ����A�ǂ����Ă��j���̔䗦���o�����X�Ƃ�Ȃ��B����ɁA�����E�����̐��͂�ێ����Ă������߂ɂ́A�����̐������Ȃ��Ă͐������тĂ䂯�Ȃ��B���Ȃ��j���ƁA���̐���̎�҂��K�v�Ƃ������ƂɂȂ�A��v���ȂƂȂ�͕̂K��B�Ƃ������Ōo�ϓI�ɗ]�T�̂���҂́A�ނ��됢�ԑ̂����A�����̂��߂ɕ����̍Ȃ�W�邱�Ƃ��m���}�̂悤�ɂ����v���Ă���B�ꎞ�̓��{�ł��A�܂��A���������āA�q�����Y�߂摝�₹�悪����ɂȂ��Ă������Ƃ�������̂�����A�����҂����������Ȃ��̂��B

�@�o�ϓI�ɗ]�T�̂���l�́A���~���L���B�j�Ƒ������i��ł�����{���炷��ǂ������T���Ȃ̂��͑z�������Ȃ��悤�ȉƂ���������B����Ȃ牜���l�l���Ă��A�����肪�Ȃ��悤�ȋC������B�����Ƃ��悭�����A�����u���o���ł��邱�Ƃ��������Ȃ��Ƃ̂��ƁB�܂�A�ޏ������ɂ��Ă݂�A�v�͋��L�����炢�̊��o��������Ȃ��B

�@�悭�A�o���Ŕ�s�@�𗘗p����K�A��`�Ȃǂŏo���킷������̌��i�B�ЂƂ�̒j���ɓ����悤�ȔN���D�̎q�������l����B�������A�����������2�l��3�l�����Ă��邱�Ƃ�����B���ɂ́A���炩�Ƀ��C�h����Ƃ�������������B����ȉƑ����t�@�[�X�g�N���X�ɏ���Ă���̂ł���B���ꂪ������O�̎Љ�Ȃ̂��Ǝv���B

�@�ł��A�l�����}���ɑ����Ă���ŋ߂̎Ⴂ�ЂƂ́A������������A�܂��A���Ǝ҂��������A�����̏������Ȃɂ���̂́A�������炵���B��s�s�ɐl���W�܂�A�y�n���������A�傫�ȕ~�n����ɓ��炸�A�o�ϓI�ȗ��R�ɂ��̂����������A���ꂪ�A���̒������a�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B

�����ɂ��āA����Șb������B������̎�҂͂قƂ�ǖ������ő�w�ɍs���B�������A��w�ł����܂�����邱�Ƃ͂Ȃ��B������K�v���Ȃ��悤���B���Ƃ��Ă��A�������E�Ƃ̌������̗̍p�͂ƂĂ����т����A���Ƃ����đ�w���o�Ď��Ƃł͊��D�����Ȃ��B�����ŁA�C�O���w������B�A�����J�A�C�M���X�ɁA�����āA�I�[�X�g�����A�Ȃǂ��l�C�̂��闯�w��̂悤���B�����������ɂ́A���P�ʂ̊w�������w����B�j�����w�ł��Ȃ���҂��A���w��̍��ŁA���̒������������̋�����Ă������ƂƐ����Ⴄ���ƂɋC���t���B�����āA�����̌Â��`���₵������ɔ����Ă������ƂɋC�Â��B�j���̕t���������������B�Ƃ�킯�A�ٍ��̍��Ō̋���������ғ��m�A�T�E�W�l���m���m�荇���A�}���ɐe�����Ȃ�B����j������w�̕��̂��߂ɃA�����J�ɓn��A�����Œm�荇���A�����ė��l���m�ɂȂ�A�������悤�Ɩ����B�����āA���w�������T�E�W�ɖ߂��āA�Ⴂ�j�����e�Ɍ����̏��������肢������A�e�͋����Ă���Ȃ��B���q�������ȊO�̏����ƌ������铙�����Ă̂ق��B�e�ʂ̂��̂�����ȓ�l�̌������ɂ͏o�Ȃ��Ƃ̂��ƁB����ł͓�l�̌������K���ł��锤���Ȃ��B�����ǁA���̐N�͌������邱�Ƃ��ł����A�����́A�Ƒ���e�����̍l�����ς��܂ŁA�ޏ���҂��Ƃɂ����A�Ƃ̂��Ƃł���B

�@���ꂪ�����Ȃ̂�������Ȃ��B�����̉�����ɂ��Ă��A�������ɂ��Ă��A�Â��������肩�甲���o���̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����A�Љ�̒ʔO���ς��ɂ͎��Ԃ�������B�������A�l�̋C�����ɂ͂��̎��Ԃ��҂ĂȂ��Ȃ邱�Ƃ�����B���ꂪ�A�Љ�s���ɂȂ���Ȃ������ɉ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��낤�B

�j�������z��������

���ꂪ��ʓI�ƌ����̂́A�����댯��������Ȃ����A��X�ƈꏏ�ɓ����Ă�����Ƃł̘b�BAramco�Ƃ̍��ى�Ђł��邩�炱���̏]�ƈ��́A��ʂ̐l�Ƃ���A���m�I���x���̍����T�E�W�A���r�A�l�ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤���B�����̐H���Ō������i�B�E��ɂ͏����͂قƂ�ǂ��Ȃ����A�܂��A���Ă��A�������Ј��H���ɂ��ĐH�������邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B�ޏ������́A�j���ƃe�[�u�����Ƃ��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���l���m�Œj�����ꏏ�̕����ŐH�������Ă͂����Ȃ��Ƃ����������肪����B������A�ǂ����Ă��j�����m���a�C�\�X�ƐH�������邱�ƂɂȂ�B�����܂ł͂����̂����A�ł��A�����ł́A�H���ɗ���Ƃ��ɂ悭�A�j�����m������Ȃ��Œ��ǂ��b�����Ȃ���H���ɂ���Ă���B�������A�Ⴂ�҂̏ꍇ���������B���̌��i�ɂȂ�ƂȂ���a�����o����B�m���ɁA���{�ł��A��\���炢�ɂȂ��Ă��������m�����ǂ��r��g��ł���̂͂悭�������邪�A�����́A�j�����m������ȕ��͋C�Ől�Ȃ��œ�����O�̂悤�ɕ����Ă���B�����ǂ��̂͐��ɂ��������B���Ԉӎ��͂������Č��サ�Ă����̂�������Ȃ����A�E��ł���͂�����Ƃ��������Ȃ������B���{�Ȃ炳�����߁A���̓�l�̓z���ł͂Ȃ����Ǝv�킹��B���G�ȋC�����ɂȂ����B

�C�G�����Ńe�����������A�����ԂɂȂ�A�T�E�W��M���ɃA���u�������R������ɒ����������āA�����_�s�����������Ȃ��ė��܂����B�R���I�Ȏx�������Ă���A�����J���e���̕W�I�ƂȂ�A�A�����J��g�فA�̎��ق��@�\��~�̏�ԁB���̃A�����J�̑�g���C�G�����ɓ���̂ɁA�W�F�b�_�o�R�łƂ̂��ƂŁA�W�F�b�_�̒��������Ԑ��ɓ����Ă��܂��B

�Ƃ͌����Ă��A�T�E�W�̓C�X�������E�̖��卑�Ƃ��āA���b�J�ƃ��W�i�̓s������A�����ɖ��N��S���l��������C�O����̏���҂�����܂�����A���f���炢���������Ă����������Ȃ��ł��B����łȂ��Ă��A�C�O����̘J���҂̓����͉��S���l�ɂ��y�т܂�����A�����ɎO���l�����푽�l�̐��E������Ă���̂ł��B�����̏Z��ł��郉�[�r�O�̒����A�����l�A�؍��l�A�C���h�l�A�p�L�X�^���l�A�o���O�f�B�b�V���l�A�t�B���s���l�A�X�[�_���l�A���̂ق��A�A�t���J�A�����̍�����̏o�҂��J���҂��ʐi�H�j������Ԃł��B�ނ�́A������[�r�O�̒��ł́A�v�X�̍��̐l�����́A���������Ă���Ƃ����Ε������͗ǂ��̂ł����A�킪�g����邽�߂ɂ͂����W�c�ōs�������ɂ��Ă��܂��B����ȏ�Ԃł�����A�����̏����Ȃ����������A�l���m�̑������A�O���[�v���m���y���ƂȂ�A���ꂪ�A�����m�̂ɂ�ݍ����ƂȂ�̂́A���R�̂��Ƃł��B���ꂪ�A���풃�ю��A�����A�ǂ����ŁA�^���̂�������������̂ł��B�����Ђ̎Љ�ƌ����̂́A��G�����A����Ȃ��Ƃ�������O�Ȃ̂ł��ˁB

�@�Z�F���w�̂����́A����ȑ����Ђ̎Љ�Ő��������o�����R�����̂ŁA�������������̂悢�C�O�ɗ��s�ɏo���������炢�̊��o�ł����A��Ђ̂ق��́A����Ȋ��o�̎Ј��ɂȂɂ������Ă͑�ςƁA��ςȋC�̎g���悤�A���b�����Ă���Ă��܂��B�ł��A���̖ʓ|�ɂ����E������܂��̂ŁA���ǂ́A���߂�ꂽ���Z��̒��ɂ����Ƃ��Ă����葼�Ɏ藧�Ă�����܂���B

�@����ȎЉ�ł̐����ł�����A�d�������܂������Ă���Ԃ͂܂��A���Ƃ����_�I�ɂ����͂Ȃ��̂ł����A���n�l�Ƃ̈ӎv�a�ʂ����܂������Ȃ�������A�d�����v���悤�ɂ͂��ǂ�Ȃ���A���ꂱ���A�X�g���X�����܂�Ȃ�Ă���ł͂���܂���B�܂������A�m�C���[�[���O�̏�Ԃł�����̐���������悤�ɂȂ�̂ł��B���ɁA�Ⴂ�A�O�r������ƐM���Ă���l�����́A���̂悤�ȏ�ԂɊׂ�₷���̂ł��傤�B�܂������A�o���̂Ȃ��g���l���Ƃ͂悭���������̂ł��B���߂āA�u���{�̐Ζ��̈���m�ۂ̂��߂ɓ����Ă���̂��B�v���炢�̊J������ŁA���ȈÎ��������Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��ł��傤�B

�C�G�����̕������N����O�́A����ȗJ���𐰂炷�̂ɁA�T�E�W�̐��C�݂����������h���C�u����Ȃ�Ă��Ƃ��A�����Ɋy����ł��܂������A�������ɐV���ł��d��ɐ퓬�����ɓ��邱�̂���ł́A������A�u�����ꉽ�����N����A������̂��悤�������B�v�Ƃ������ƂŁA�����͎b�������Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�ł��A�X�g���X�͗��܂�܂�����A���͊�Ȃ����ǁA�C�Ȃ炢�����낤�Ƃ����킯�ŁA�ŋߋ��ނ�ɒ��킵�Ă��܂��B��X�̏Z��ł���R�~���j�e�B�̑O�ɍg�C���L�����Ă��܂�����A�����ŁA��C���̋���ނ낤�Ƃ����킯�ł��B�ƌ����Ă��A�啨��_���̂ł͂Ȃ��A���ʂŏo�������C�̊C�ׂ݂�̏������Ǝv���Ă��܂��B�����āA�ނ�グ����A�Z�F���w�ɂ˂����Đݒu���������ɓ���悤�Ƃ����킯�ł��B�ނ蓹��́A����A�A���������ɑ����Ē��܂����B���ǂ��̍��A�ӂ邳�Ƃ̉Ƃ̋߂��𗬂�����ŗǂ��ނ�����܂����̂ŁA�v�͕̂������Ă��܂����A�C�ނ�́A�قƂ�njo��������܂���B�����Č����A�w������A����̊O�m�����D�u���P�ہv�ɏ�����Ƃ��A���ɔj��Ď��ӂ̋C�����łƂ������{�Ɏv�����đD�ׂ肩��A���̉ב���R�ɐj�����Ȃ��č�����j�����A����������ĊO�m�̋���ނ�グ���v���o������܂��B���̂Ƃ��ɂ͉a�Ȃ��Ȃ������āA�O�m�̋��́A�Ȃ�ɂł��H�����Ƃ��������ŁA�ǂ��ނꂽ���̂ł��B����Ȃ��Ƃ��v���o���Ȃ���A�ނ莅���C�ɐ��ꂽ�̂ł����A�����͑f�l�B�j�╂���̂����A�����̈����ȂǁA�����������ǂ����B��������A�߂��ɂ����q�����A�������̂��Ɛe�ɋ����Ă���܂����B�����āA������ꂽ�Ƃ���ɂ������A�Ȃ�ƁA�����ނꂽ�̂�����A�s�v�c�ł��B�u���O�́A���ނ�̐搶���B�v�Ɨ_�߂�ƁA�r�[�ɓ��ӂɂȂ�A���ꂱ��Ǝw�������Ă���܂����B���[�����g���Ă̓����ނ�̎d���B���̂����́A�H���̎c��̗Ⓚ���тł��B�ނ̂����̓p�������B���̂ق��������ɒނꂽ�̂ŁA�ނ́A���̂��т̉a�ɂƂĂ������������A�����ɂ������Ă���Ƃ����킯�B�������A�搶������A���ł��グ��ƁA�ƕԎ���������A���x�́A���̒ނ蓹��̂Ȃ���`���A�j���ق����A�������ق����A�Ƃ������ƂɂȂ�A�����A�S���̗F�B�Â������B���̂ق��́A���̓��O�C���Q�b�g���܂����B���A�݂�グ�����́A�o�P�c�̂Ȃ��ɓԂ��炢����Ă�������A�}�Ɍ��C�������Ȃ�A���ǁA���̓��̔ӂɂ݂�Ȏ���ł��܂��܂����B�������������̂��A���邢�́A�C�̐������Ȃ������̂��A�a�������Ȃ����̂��A����Ƃ��A�������Ɍ���������̂��A�ȂǂȂǂ��낢��l���A����ɂ́A���Ƃ������������Q�b�g���Ȃ��Ă͂ƁA�l��������ł̈�T�Ԃ𑗂�܂����B

�����āA���_�́A�����Ɛ����̎_�f���s�������̂ł͂ƌ������ƂɁB�����ŁA��Ђɂ����������p�̋�C�|���v���A�p�[�g�Ɏ����Ă�����A���x�͒ނ�グ�����͉��Ƃ���������ԂŁA��Ђ̐����܂ʼn^�ڂ��Ƃ̍��ł��B

���āA�����s�B�ƌ����킯�ŁA���T���܂��A���ނ�ɏo�����܂����B�O��͗[���̗������Ȃ��Ă���ł������A����́A������������Ă����̂ƁA���Ƃ������̎v���Ƃ���ɁA��l�Œނ���y���݂����Ǝv���A�i�����ł��B�t�����_�̃L�[�E�F�X�g�Ɍ������Ƃ��ɁA�w�~���O�E�F�C�́u�V�l�ƊC�v�̘b�Əo��������Ƃ��v���o���܂����B�j�܂��A�ނ�l�̏o�Ă��Ȃ��A�^�����ɁA�C�ɏo�����Ă����܂����B����ς�A���̎��Ԃ͎���l�B�܂�A�ڂ̑O�ɍL����g�C�B���̌������ɂ́A�G�W�v�g�A�X�[�_��������͂��ł��E�E�E�B����ȊC��Ƃ��߂̐��E�𖡂키���Ƃ��o���܂����B����₩�ȊC���ɂ�����Ȃ���A����ς苛�͂قƂ�Nj��܂���ł������A�����ɒނ莅������āA�������g�̊�܂܂ɂՂ��Ղ��Ɨh��ė�����Ă���̂��ڂ��[���ƌ��Ȃ���A���̘A��Ȃ��ނ�l�C�����A�Ԃ��炢�y���݂܂����B

�@����Ȃ��Ƃ����Ȃ���A�������ɂ�������A�������ɗ�����ŁA���ꂱ�꒧�킵�A�啪�A�ނ�l�̗v�̂��������Ă����̂ł��傤�B��S�̖��A�I�ꏊ�ŁA�ނ莅�������ƁA���̏u�ԋ����H�炦���̂ɏo������̂ł��B�����Ȃ�ƁA���x�́@�~���o�Ă���̂ł��ˁB�傫�����́A��\�Z���`���炢�B�ł��A�����ɓ����ɂ́A���Z���`�ŏ\���ł��B�����ȋ��́A�����ƐƂ���ɋ���͂��ƁA�j�̐[���߂��A�����ȋ����H�炦���ɂ́A�a�������Ȃ��̂łȂ��Ă͂����Ȃ��B�����A�����ƒ��킵�Ă݂�ƁA�ނ��A�ނ��̏�ԁB���ɂ͓X�Ŕ����Ă���M�ы��̂悤���Y��ȎȖ͗l�̂��������o�Ă����B�����āA�A�b�g�����ԂɁA���C���ނꂽ�B�ނ莅�������ƒ����ɋ��������W�܂��Ă��āA�a�̎�荇�������Ă���̂��A���ʂ����C���̉��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B������A�܂��A�y�����B����Ă��̂̋��A�ǂ�L�����B�~����̋��A���ȋ��B���ɂ����낢�날��ɂ������Ȃ��B���̒ނ莅�Ɉ���������̂̓h���i�z���ȁA�Ȃ�čl���Ȃ���A����͋��Ƃ̒m�b����ׂ݂����Ȃ��́B

�@�Ƃ��낪�ނ�グ�������o�P�c�̒��ɓ���Ă�������A����ς�A���C�������������Ȃ��Ă��܂����B�����ŁA�}篁A�ނ�������グ�A���X�ɃA�p�[�g�ɁB�� ��ĂāA��C�|���v�ŁA�_�f���������Ă��B����ȋ�ŁA���C���́A���ł��܂����C�ɉj���ł���B�����A�ʂ����āA�ނ�͌��C�ɐ����ɓ���܂Ŋ撣���Ă���邩�ȁB

��ĂāA��C�|���v�ŁA�_�f���������Ă��B����ȋ�ŁA���C���́A���ł��܂����C�ɉj���ł���B�����A�ʂ����āA�ނ�͌��C�ɐ����ɓ���܂Ŋ撣���Ă���邩�ȁB

��ӁA�G�A�[�|���v�ŋ�C�̋������\���ɂ����������A�����܂Ō��C�ɉj���ł����B����Ȃ�ƁA������x�A�C����^���Ɋ����āA�ƌ����Ă��A������̐^���͂��Ƃ��Ƃ��C���ł�����A����قLj�a���͂Ȃ��͂��B����ȏ���Ȑ��ʂ����āA��C�̋��������ɂ͒��ӂ����Ȃ���A�o�P�c�ɂ���A��Ђ̐����Ɉڂ����Ƃ܂Ő����B

�Ƃ��낪�A�������ĊC�̋�����ꂽ��A���Ƃ��Ɛ����̂Ȃ��ł̂�т�V�j�i�H�j���Ă����������́A�V�Q�҂������Ƃ����킯�ŁA���炭�p�j�b�N��ԁB���[���A���ꂪ�����ЎЉ�ȁE�E�E�E�B�Ȃ�Ĕn���Ȃ��Ƃ��l���āA�������Ȗ��������Ă����ԁB

�܂��A���T�����킷�邩�ȁE�E�E�E�E�B

�G�C�h�x�݁A������̐����x�݂̂悤�Ȃ��̂ł��B�������}�_���̒f�H�̌�̂��Ղ�ł��B����������̂�H�ׁA���̂��������ł̓t�F�X�e�B�o���ő呛���ł��B����Ȃ��Ƃ����s���Ɋy���݂͖����̂��Ǝv���悤�ȂƂ��������܂����A���ׂĂ����{�哱������s���܂�����A�d���Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�@���́A�x�݂ł����̒��͎d���ł����ς��ł��̂ŁA�����������C���͂���܂��A�x�݂��|�P�b�Ƃ��Ă�����A�{���Ƀ{�P�Ă��܂��̂ŁA�K���ɉ�Ђɏo�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�Ƃ͌�������͂��߂āA����̋x�݂����܂����B�����ł͐×{�������ł������A�x�݂̑O�Ƀp�\�R���̃g���u��������A����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃɂ����A�{�Ђ���x�����ꂽ�p�\�R���͈��S��ƌ����āA�p�ɂɃp�X���[�h��ς���̂ł��B�������A�Ɩ���A����A�O���p�X���[�h���K�v�Ȃ̂ł��B����łȂ��Ă��A��Ђɂ�100��߂��̃p�\�R��������A�����Ŏg���Ă���p�\�R����������������Ă��܂�����A�ǂ̃p�X���[�h���ǂ̃p�\�R���̂��̂������̂����o���Ă���̂�����Ƃł��B����ȏ�ԂŁA����A�Ό���������̃p�X���[�h���ԈႦ�ē��͂��Ă��܂��A���ǁA�p�\�R�������b�N����Ă��܂��܂����B

���̃��b�N���O���Ȃ�����́A�{�ЂƂ̘A�������ׂĕ�����Ă��܂��܂��̂ŁA��ςȂ��ƂȂ̂ł����A�����ɂ��A�y�j���ɖ�肪�N����A���ꂩ��{�Ђ��A�x�ɓ����Ă��܂��A���ǑS���̂���グ��ԁB�����Ƃ��Ă���Ǝ����ɕ��������A���炢�炪������B

�ƌ����킯�ŁA�x�݂̓��́A�܂��C�ɏo�����܂����B������咪�������̂���ςȉ���ŁA���̃T���S�ʂ܂ŕ����Ă����A�O�C�̋��ނ���y����ł��܂����B���A���ǁA�ނ������̓����[�X���܂��̂ŁA����͋��ނ�͂��a���B���̂����A�������n�r�������˂āA�����U�������邱�Ƃɂ��܂����B���C�̏�������[���Ƃ���ŁA�C���������悤�ƌ����킯�ł��B����܂ł͗]��C�ɂ͂���܂���ł������A����͎v����A������������č����Ă����̊ώ@���݂悤�Ƃ����킯�ł��B�����̂悤�Ɉ�l�ł̐��V�тł����A����ς肽������̔M�ы������}���Ă���܂����B�ł��A���C�̂悢�����Q����Ȃ��ĉ�V���Ă���̂ł��B�����āA�w�̗��قǂ̐[���ł����A���ʂ̊�̉e�������Ă݂�ƁA�����ɂ́A�F�N�₩�ȔM�ы����I�R�Ɖj���ŁA������ʐN���҂��ɂ��ł����悤�ł��B�܂��A�}�X��̊�̊Ԃɂ́A�����ȔM�ы��������A�ނ�͓V�G����g����邽�߂ł��傤���A�X��̎}�̊Ԃɓ����Ă͏o�A�o�Ă͓����Ă����̂ł��B�����n�ɉ��F�̋ؖ͗l�͂Ȃ��Ȃ����������̂��鋛�ł����B

�@����͏��߂Ă̑�������ƌ������ƂŁA�������\���ł͂Ȃ������̂ł����A�ӊO�ƊȒP�ɁA�����āA�g�߂ȂƂ���ɔM�ы�����������݂邱�Ƃ��o���܂����̂ŁA����͂܂������H�v�����āA�����ƈ�����F�̂��̂�A�`�̂��̂����߂āA�y����ł݂悤���Ǝv���܂��B

�Ȃɂ��A�C�̉����������̂��A�Ȃ��Ȃ�������̂Ɏ���₫�܂��B�̂������ɕ����Ă��܂��̂ƁA�C���������p�C�̂ł��B����ɁA���ɏĂ���ƌ�̂Ђ�Ђ肪���Ȃ��܂���B�܂��A����ł��E�F�b�g�X�[�c�܂ł͋Â肷���ł���ˁB

�@�@���}�_���́A�q�W�������9���̂��Ƃ��B���̌��ɔނ�͒f�H������B���z�������Ă���Ԃ́A�H�ׂ��̂����ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B�����������܂Ȃ��B�ɒ[�Ɍ����A�����ݍ���ł͂����Ȃ��Ƃ����Ă���B�Ȃ��A�����܂ł��Ēf�H������̂��ƕs�v�c�Ɏv���̂����A�������A�ނ�͂��̒f�H�̂��ƁA�܂�A���z�����ɒ����Ƃ��A�����A����Ȃ̂��B���_�C�{�ƁA���N�̂��߂ɂ͒f�H�͂ƂĂ��悢�K���ł���Ƃ����Ă���B���������A�ɑς������Ƃ̐H�~�͂܂��������B��̖钆�܂ʼnƑ��A�e�ʂ����܂�A�h����������B���X�N�ł́A�T���łȂ��l�����Ɋ�i�ō��ꂽ���y�����U������B���������{�����܂��A�C�X�����̐��E�ł͑�ϓ��̂���s�ׂƂ��č����]������Ă���B���a���肢�A�K�����肢�A���ꂾ���^���ɒf�H������ނ�ŁA�T�E�W�ł͂܂��Ƃɕ��a���ȂƊ�����̂����A�������A���ƁA�ڂ���Ɍ�����ƁA�K�U�n��ł́A�C�X���G���ƃp���X�`�i���������퓬�����Ă��邵�A�V���A�ł́A�V�[�A�h�ƃX���j�h�̐����������A�����āA�A�t�K�j�X�^���R��A�p�L�X�^���R��A�ڂ��A�t���J�Ɍ�����A�X�[�_�����A�i�C�W�F���A���A�A���W�F���A���A���r�A���Ƃ����悤�ɁA������̍��������Ԃ��B�e���r�̃j���[�X�ɂ��Ă��A�܂��A�A���u�j���[�X�Ƃ����T�E�W�̗L���ȉp���V���ɂ��Ă��A�ǂ������������A���̔ߎS�ȋ]���҂̏����肾�B�w�Z��a�@�܂ł��W�I�ɂ���āA�q�������̋]�������Ƃ�₽�Ȃ��B�������A�����邩���ʂ��̐킢�����Ă���l�����ɁA�w�Z��a�@���U������Ȃƌ����̂͂���Ⴂ�����m��Ȃ��B���q���������|�ɂ��āA�G�����������_�ɂ��Ă���Ƃ�����Ȃ����炾�B���}�_��������A���̌��͐퓬����߂悤�Ƃ����b�����������悤���B���m���u���������Ă͐킪�o���Ȃ��v�Ƃ����Ƃ��납�B�m�C���オ��Ȃ����炩���m��Ȃ��B�������A������̃A���u�j���[�X�ɁA�wBadr�̐킢�x�Ƃ����L�����ڂ��Ă����B����́A�����ăT�E�W�̗��j�I�Ȑ킢�ŁA���̐킢�ɏ��������Ƃ��A���̃T�E�W�̔ɉh�ɂȂ����Ă��邵�A�����ɗ_��̍������̂ł��������ƏЉ��Ă����B�T�E�W�ł́A���̃��}�_���̌��ɂ������̑厖�Ȑ킢�ŁA�̑�Ȃ鏟�������߂Ă����Ƃ̂��Ƃ��B�܂�ŁA�ł��A���_�����������肵�Ă���A�炢�킢�ɂ����Ă�ƌە����Ă��邩�̂悤���B

�K�U�n��̃j���[�X���Ǝv�����A�e���r�ŖC�������ꂽ�r���̉�����A�]���҂����X�Ɖ^�яo����ė���B���I�ɂ͓�ꂽ�q���������܂��g�������ȉƋ�⎀�l�̂��Ă���M�d�i������ɗ��Ă���B�����āA���l�̎�҂��܂�Ő험�i�������߂��悤�ɎԂ����ς��ɉƋ���O�~���g���b�N�ň����グ�Ă����B���̉��ŁA���܂݂�̎q��������Đ����ɁA�������ő�����̂̂����Ă���V�k�̊炪��ʂ������B����ȉf��������Ă����B���ꂪ���ܒ����ŋN���Ă���퓬�̌����Ȃ̂��B�ǂ��̐킢�ł��A������������ł͂Ȃ��낤���B�푈�̎w�����Ƃ��Ă���w���҂����́A��̉��̂��߂ɂ���Ȑl�E���A�ア���̂����߁A�����āA�����݂��������Ȃ��]���҂����ݏo���Ă���̂��낤���ƁA�������܂�Ȃ��C�����ɂȂ�B���a�ȍ��ɂ��āA���̊댯(

���̂�����͕ʂƂ���

)�@�̂Ȃ����ŁA�푈�������ɂ��Ă��A�܂��A���a�̂��߂Ə̂��đ����̐푈�ɉ�������Ƃ��Ă��A���ꂪ��̉��Ȃ̂��Ƌ^��Ɏv�킴��Ȃ��B���Ă鍑���A�����������鉄�т邽�߂̓��X�ł����Ȃ����X�A�����������ɃC�X�����������y���Ă���Ƃ����̂��s�v�c�ȋC�����邪�A�푈����߂����悤�ƍ��A�ŋc�_���Ă��邪�A�ǂ����悤�Ƃ����̂��낤���B�@�����n������Ղɂ��Ă��邱�Ƃƍl����A�܂�A�C�X�����̍��X�́A���܂܂��ɕn���Ƃ̐킢�����Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B�ނ��n������~�����߂ɁA�Ȃɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ꂪ�A��i���̂Ȃ��ׂ����Ƃł͂Ȃ��낤���Ǝv���B

�A�p�[�g�̊O���獡���R�[������ǂݏグ��F��̌��t������Ă���B�A���r�A��ʼn��������Ă���̂��͕�����Ȃ����A���ꂪ�T�E�W�̍����Ɉ���̐���Ă��鐺�Ȃ̂��B���a�{�P����������T�E�W�ɗ��āA���A���������̐����Ă����l���A�s�킩�畜���A�����āA���̔ɉh��z���Ă������̂��A��̉��̂��߂������̂��A�^��Ɏv������ł���B

���N�A2�S���A3�S���Ƃ�������҂̖K���C�X�������̖��卑�ł���T�E�W�ł������A�����ڂ͐�����肵�Ă��邩�̂悤�Ɍ����邪�A����������90�������A�܂��A�c���q�ł������A80���Ă���B���̍��́A�Ζ��ł������Y���{�����Ƃɂ���āA�����āA�C�X�����������i�Ɏ�邱�Ƃɂ���āA���̃T�E�W�A���r�A�����藧���Ă���B�������A���̎{�����~�܂�A�T�E�W�͗����l�A�܂����Ƃ̕n���̍��ɂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�T�E�h�Ƃ́A�����ɑ��A�J���ɋΕׂɂȂ�悤�ɂƖ�N�̂Ȃ��Ă���B�����������a�ɁA�C�O����̊�Ƃ̗U�v�����A�d����n�����āA�T�E�W�̎�҂Ɏ��������̗͂Ő�������҂��悤�ɂƂ̎v�f���B�������A�ނ�́A�����Ȃ��Ă��H�ׂĂ�����Ƃ������̐��̒��̎d�g�݁A�Â��`�𑶕��ɖ�����Ă���̂��B������A������d��������Ă��A�����ӗ~�������̂��B�������Ƃ�����Ƃ͎v��Ȃ������̎p���͂���ȂɊÂ��Ȃ��B

����ȍ��ŁA��҂ɋZ�p��������Ă������Ƃ����̂́A�����̋�J�ł͐��ʂ��オ��Ȃ����낤�B

����܂ŁA���x�����c�\�h�[�n�̃t���C�g�͌o�������̂ł����A�J�^�[���q��̒�g�悪ANA����JAL�ɕς�������߂��A���̓��̃t���C�g�͐��c�\�k���\�S�r�����\�A�t�K�j�X�^���[�y���V���p�\�h�[�n�Ƃ������[�g�ł����B���̃��[�g�͈ˑR�̓h�[�n���琬�c�ɋA�鎞�̃��[�g�ŁA�t���C�g�̎��Ԃ��A�t�K�j�X�^���Ŗ邪�����A���̂��Ƃ́A�����Ɋቺ�̌i�F�����\�ł���f���炵�����̂ł��B�Ƃ��낪�A�A��ɂ��̃��[�g�ɂȂ�ƁA�S���̖�̃t���C�g�ʼn��������܂���B����ł��A���̖�����͂ǂ��ł��܂䂢����ɋP���Ă��܂�����A�����t���C�g�́A�����̂�Ŗ����Ȃ�܂ł��A�ދ������̎��ԂƂȂ�܂��B

����Ȃ킯�ŁA�ł��邾���V�[�g�͑����ɂƂ�A���̖�����ƒn�}������ׂȂ��炻�̒n�ɏZ�ސl�����̐�����z�������肵�Ă��܂��B

�@���̓��̃t���C�g�́A���c���o���r�[�A�����\�b�{�\�\�ΐ�\���{�C�Ɛi�̂ł����A�b�{�����肩�痐�C���̒��ɓ������̂��A���̂������h��Ɍ������܂����B�~�̏��͍��C���̂Ȃ��ł��k���������A���n�̏�̃t���C�g�͋C��������A�h�ꂪ�Ђǂ����Ƃ͗����ł���̂ł����A����A�؍�����_���X�Ɍ����Ă̔�s�@�����C���ɑ������A�ǂ����̋�`�ɋً}�������A��ςȑ����ɂȂ����Ƃ������Ƃ��j���[�X�ɂ���܂����̂ŁA���Ȃ�h�L�h�L���܂������A�������łɋ@���ɓ����Ă��܂��A���Ƃ͋@���Ɖ^��V�ɔC�������Ȃ��Ƃ̎v���ŁA�����ƍ��ȂŖڂ��Ԃ��Ă�������ł��B�ł��A���{�C�ɏo�Ă��܂��A�������ɔ�s�͂���߂Ĉ���A�u���ł����B

�@�₪�āA�����嗤�ɓ���ƁA�܂��A�钆�O�ł��̂ŁA�C�ݐ�����A�����ւ̍H�ƒn�тȂ̂ł��傤�B����́A�܂��A�����ɃC���~�l�[�V�����̐��E���W�J���Ă��܂��B�����̔��W�͖ڊo�܂����A���ꂩ����܂��܂����E�̌o�ς̂Ȃ��ł��̖����𑝂��Ă����ɈႢ����܂��A�ł��A���ɂƂ��Ă͂Ȃ�Ƃ����Ă����S�[���̂́A���̒n�����̐��܂�̋��ł���ƌ������Ƃł��B�t���C�g�͖k���̏��������悤�ɁA��������k�ɐi�H���Ƃ�A�����āA���Ɍ������܂��B���ꂾ���ɁA������́A�k���S�̖̂�̌��i�������A���̒��̑傫���ɋ�������܂��B�����A����X���l�I�����������̂��A�F�Ƃ�ǂ�Ƃ����킯�ł͂���܂���ł������A����ł��A���菄�炳�ꂽ���H�ԁA�����āA�ɉ؊X�̖�����͌����ł��B���ł��A���ƌ����Ă��s�ςȂ̂́A�����Ăɑz�����Ă���̂ł����A�V����L�ꂩ��A���֏�ɂ����ẴC���~�l�[�V�����ł��B���C�h����ł����m�F�ł��܂��A���̖���������ЂƂ��������Ɩ����Ă炵�A�����̈Ќ����ւ��Ă���悤�Ȋ��������܂����B�������܂ꂽ�̂́A���̋߂��̓��P�Ƃ����Ƃ��낾�����ł����A����Ȏv����������ł��������ł��A���̒��ɐe�ߊ����o���܂��B���łɁA15�N���o���܂����A�Z�F���w��ސE���鎞�ɁA���̋L�O�ɂƁA�k����K�˂����Ƃ�����܂��B���̔N���A���傤�ǃ}�J�I�̕Ԋ҂̔N�ŁA���B��̖����̒���ł́A�S������W�܂����R�̎�҂������A��������ߐs�����قǂɁA���ꂼ�ꏊ�����镔���̑傫�Ȋ��ɂȂт����A���ۂ⓺�t��ł��������A�����ߑ��𒅂ėx��܂���A�����B�̎m�C���ە����Ă����̂��v���o���܂����B

�ܘ_�A��̌��i�ł́A���̒�����m�F���邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A���̂����肩��A�ʂĂ��Ȃ����ɂƂȂ����Ă����̂��ȂƁA�����A�������m�F�ł�����ȂƁA�܂��A������������悤�ȋC�����܂��B

�@�������A�t���C�g�͂��ꂩ��A�����ւƐi�ނ̂ł����A��̃t���C�g�ł́A���̗͂�����m�F���邱�Ƃ��A�܂��A�O������ɁA�����E���������(?)

�̒n�������������̂ł����A����͂��Ȃ��܂���ł����B

�@����ȕ��ɖ�̒������y����ł��邤���ɁA���Ƃ��ƂƂ��n�߁A��������ɂ����ƌ�������ł��B�@���̃t���C�g�ł́A������̔���������܂����B

�@����́A���ׂ̗ɍ������q���A�A�t���J�l�ł����B�b�ɂ��A�ނ́A������i�C�W�F���A�ɍs���Ƃ̂��ƁB�r�W�l�X���Ɛq�˂���A���A�����͍����{�ɏZ��ł��āA�~���[�W�b�V�������ƌ����Ă��܂����B�A�t���J�̉��y�̃V���K�[�ŁA���X�̓e���r�ɂ��o�Ă���Ƃ̂��ƁB���܂͋x�ɂŗ��A��B�ꂩ���̃i�C�W�F���A�؍݂��ƁB���{�͑f���炵���������A�~�������Ă��Ȃ��B�����牷��D���A�����ɍs������B�ȂǂȂǂƘb�����Ȃ���̊y������b�Ŏ��Ԃ��Ԃ��܂����B�h�[�n���n�u�q��̂������ŁA���������A���܂��܂Ȑl�����Ə��荇����̂��A������܂��A���̊y�����v���o�ł��B

�ƂĂ����ꂵ���j���[�X�����{�����э���ŗ��܂����B�����������ꂱ��20�N���O�ɁA�Z�F���w�Ńg���^��Ɏ����̎s��J�������Ă����Ƃ��ɁA�������݂Ƌ����Ŕ������������^�g�Ƃ����̂�����̂ł����A���̌^�g���g�p���ĐV�����R���N���[�g�̕i���Ǘ���@�̌��������Ă�������̍H�w���̖���搶���A�����ɏA�C����܂����B�܂��A���Ȃ�Ⴂ�搶�ł����A���̐搶�̐��ʂ��A��N�̃R���N���[�g�Ɋւ��鍑�ۊw��ŁA��܂ɋP���܂����B���������Ɛт��F�߂��A����̑�h�i�ɂȂ������Ǝv���Ă��܂��B

���́A�����^�g���g�p���邾���ł́A�����������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�搶�̃A�C�f�B�A�ŁA���̎����^�g�ɓ���ȃZ���T�[�����t�����̂ł��B���̃Z���T�[�����̂������̂ł��B���̃Z���T�[���J�������̂̓p�i�\�j�b�N���X�s���A�E�g�����l�̃Z���T�[���̏����ȉ�Ђł����A���̐l��������ł��B��B���瓌���ɏo�Ă��āA���Ԑ搶�̂Ƃ���ʼn�c�����āA�搶���炢�낢��Ȓ������ł�̂ł����A���̃A�C�f�B�A���ǂ�ǂ������āA�A��̔�s�@�̂Ȃ��ŁA��H�������Ă��܂���ł��ˁB�搶�́A�u����ȕ�������Ζ��ɗ���ł����v�Ƃ��A�u�����́A����ȃf�[�^���K�v�Ȃ�ˁv�ƁA�������ꌾ�A������x�B���Ƃł��Ȃ��ނ��Ȃ����ꂾ���ŁA�Z���T�[�̃C���[�W�������Ԃ̂��A������͂�����������B�Ƃ����̂��A��T�Ԃ�����A���̃Z���T�[���o���オ��A���̕]�����ł��Ă���Ƃ����킯�ł��B�ܘ_�A�Z���T�[�̊J�����ړI�ł͂���܂��A���������A���ۂ����m����Z���T�[�����̐l�����ɂ����ł��Ȃ������Ƃ��낪�A�搶�̍K�^�ł���A���܂��A���̃Z���T�[���w��I�ɂ��\���ȓ��������Ă���̂ł�����A��������ł��B�i�������Ă����̂́A���������⏕�I�Ȋ����ǂ�����Č����邩���傫�Ȕ��̎�Ȃ̂ł��傤�ˁj

�����̌^�g���g�p���郁���b�g�́A���͂��̃Z���T�[�̎��t���ɔ��ɃR�X�g��������܂��B�f���炵���Z���T�[�ł����肵�Ă���i�K�ł͂ƂĂ��̎Z�ɍ����悤�Ȃ��̂ł���܂���B���𑝂₷���Ƃ��ł��܂���̂ŁA�R�X�g����������ɂ́A�����������g�p���Ȃ��ƌo�ϓI�ɂ́A�w��̗̈�ł̊G�ɕ`�����݂ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�����ŁA�������̊J�����������^�g�́A���ł����p������Ă���B��̎����^�g�ł��邵�A�܂��A���\��̓]�p�g�p���ł��܂�����A�����Z���T�[�����Ă��\���Ɍ�������Ƃ����킯�ł��B����ɖ��́A���̃Z���T�[�͍��ł����A�X�`�[���̌^�g�ɂ��Ƃ������悤�ȕ����ł��Ă��܂����A�����͎����̌^�g�łȂ��Ƌ@�\�������Ȃ������̂ŁA�����̎����^�g���搶�̌����̑傫�Ȑ��i�͂ƂȂ��Ă��܂����B

�w��ő�܂���܂������R�̈�́A���̎����^�g���g�p����A���ɂ��D�����Ƃ������������傪�������悤�ł��B�����v�Z�����A���̌^�g���g�p���邱�Ƃɂ��A�Y�_�K�X�̔r�o�ʂ��팸����A�n�����ɈՂ����^�g�ł���Ƃ������Ƃ��傫�Ȕ������Ă悤�ł��B�w��ł����������ƂɌ��y����ɂ́A����Ȃ�̊w��I�ȗ��Â����K�v�̂悤�ł����B���̒Y�_�K�X�̔r�o�ʂ̌v�Z������Ȃ��ŁA�����v�������̐������x��\�����鎮���A����܂ŁA�w��I�ɔF�߂��Ă����A���̐������x�����ŕ\�������̂ƍ������Ă��܂����̂ŁA�f�[�^�����\���ł͂���܂���ł������A���̎������������Ƃ��A����Ȃ�̈Ӗ����������̂ł͂Ǝ������Ă��܂��B

���̃Z���T�[�t���̎����^�g���g�p�����A�R���N���[�g�̕i���Ǘ���@�́A����܂Ō��z�ƊE�ŁA60�N�ȏ���̊ԁA���ꂵ���Ȃ��Ƃ����`�Ŏ��{����Ă�����@��ς������I�Ȏ�@�Ȃ̂ł����A�搶�́A���̎�@��@�������悤�ƈӋC����ł��܂��B���y�����̂͂��ꂩ��Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂����B

�����̊J���������i���A���������`�Ő��̒��̐V�����Y�ƋZ�p�̔��W�̂��߂ɍv���ł���̂́A�܂��Ƃɂ����Ă��ꂵ������ŁA���������ۂ������Ă��܂��܂������A�����搶���狤�������҂̌�������������Ă��܂��̂ŁA���̂��炢�͂͂��Ⴂ�ł��悢�̂ł͎v���܂��B

�@����ɂ��Ă��A�ʔ����Ƒ����ł���Ԃ́A���������Ƃ��̎��ƂɌ��o�������Ă��āA�����ł͉����������A�v���������Ńr�W�l�X�̍\�z����`���A������F�������Ȃ�ƁA���x�͋��̌v�Z��������āA��Ђ̋Ɛтɍv�����Ă��Ȃ��Ɣ��f���A�������Ƃ��̎��Ƃ����Ă��܂��Ƃ����A�ǂ����̑��Ђ̂����������ɁA�����̃r�W�l�X�̃`�����X���킵�Ă������A20�N���o���Ă���A�ɐɊ�������ꌏ���B

3

���̂P�V���ɋ����A�C�̏j�������ŊJ�Â����B����ɂ́A����搶�̎w�������̗F�V�搶���o�Ȃ����悤���B���̐搶�́A���̏��Â̓����Z���瓯���œ���ɓ��w�����s��N�̐搶�ł�����B����A����搶�̋Ɛт����������ł�����̂ŏo�Ȃ������ƁA������A�o���̏��������Ă���B���܂����Ԃ������ł���悢���E�E�E�E�B

�����A�l���ł��ˁB�A�b�g�����ԂɐV�w�����n�܂����悤�ł��B��N��1/4���߂����킯�ł�����A����ꓬ�̖����𑱂��Ă��܂��ƁA�������{���ɒZ���������܂��B���{����͍��̕ւ肪�����������畷�����Ă��܂����A���̓x�ɁA�l�G���ǂ�ȋC�����Ŏ~�߂ċ�����̂��q�˂����Ȃ�܂��B

���̂Ƃ���A�����h��W�F�b�_�̃T�E�W�̑�s�s�����łȂ��A�h�o�C�܂ł��T���h�X�g�[���̔�Q�ɂ����Ă��܂��B���̎����A�܂��A��n�̉��x���\���łȂ��A�㏸�C�����\���łȂ����߂��A�������n�\�߂��ɕY���Ă��邽�߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���ꂪ�T�E�W�̎l�G�Ȃ̂��ȂƁA���߂āA�n���̉e���̑傫���������Ă��鎟��ł��B

���܁A�T�E�W�̎��ӂ́A�ǂ������Ă������̍����Ŏ���������Ă��܂��B�Ƃ�킯�A�C�G�[�����̖��́A�T�E�W�ɂƂ��Ă͑��l���ł͂���܂���B�������T�E�W�ƃC�G�[�����̍����͂���܂����A����́A�X�゠��悤�Ȃ��́B���̂�����ɏZ��ł��镔���́A�T�E�W���C�G�[�����͂Ȃ�̈Ⴂ���Ȃ��A���R�ɍs���������Ă���悤�ł��B���Ƃ��Ƃ��A�����ɍ����ȂǂȂ��A�T�E�W�̐��C�݂ɂ́A�C�G�[�����̕��������L���r�W�l�X��W�J���Ă��܂�������A���̂�����̍����̑c���̓C�G�[�����ƌ����Ă��܂����A�T�E�W�l�̂Ȃ��ɂ��A���O�̕c��������A�C�G�[�����̏o�g�̕��͒����ɕ�����̂������ł��B�������̋߂��ɂ�����Ȗ��O�̐l���������܂��B������ł́A����Ȃ��Ƃ��B�����Ƃ͂Ȃ��A��������������O�̂��ƂȂ̂ł��ˁB���C�݂͂��Ƃ��ƃC�X�����̐��n�A���b�J�ƃ��f�B�i�𒆐S�ɉh�����n��ł����A���̏���̂��߂ɃT�E�W�ɗ���l�����́A�T�E�W�͎��������̐S�̌̋��Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̓�̐��n�̒��Ԃɂ���W�F�b�_�̒�����T�E�W�ɓ���܂�������A�Â����炱�������Ƃ̒��S�ɂȂ����̂������ł��B�W�F�b�_�Ƃ́A�@�A���r�A��ŁA�u��������v�Ƃ����Ӗ����ƕ��������Ƃ�����܂��B�܂������A����ȁA�@�\�����������Ȃ̂ł��ˁB�����ŁA�����Ȃ��������̐l�́A���Ƃ��Ƃ��C�G�[��������_�����痈���l�����Ȃ̂������ł��B�ł�����A�T�E�W�̐��C�݂̌o�ς��d���Ă���̂́A���������l�����̎q���Ȃ̂ł��B�L���ȃr�����f�B���Z��Ƃ����������������������̈�Ȃ̂ł��B�����āA���̒��̈�l����̃A���J�C�_�ɐS�����āA�ߌ��h�̎w���҂ɂȂ����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�i�r�����f�B���Ƃ����̂́A�l�̖��O�ł͂Ȃ��A���f�B���Ƃ̑��q�Ƃ����Ӗ��ł��B�j

����͓e���p�Ƃ��āA�T�E�W�ɂƂ��č���̃C�G�[�����̕������ł��Ȃ��̂́A���܂̍c���q�̕�N���C�G�[�����̏o�g�Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤�B�����Ƃ����������Ӗ��ł́A�T�E�W�̎���̂��܂��܂ȍ�����A����̍����͍@���}���Ă���̂ł����E�E�E�E�B�������N�����Ă���@���̈�h�̎x�z�n����U�����邽�߂ɋ�R���o�����A����ɑR���邽�߂ɁA�T�E�W�����ł̖����ʂ̎����e�����\����Ă��܂��B����Ȃ킯�ŁA�ɂ킩�ɃT�E�W�̐��C�݂����낢��ƕ����ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

�C�G�[�����̍����́A�܂������T�E�W�̒�̒��ŋN���Ă��鑛���Ƃ������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�T�E�W�̒��ł��A���A�@���E��������ɁA�����āA�K���ɃL�����y�[�����J��Ԃ��A�C�X�����̌��_�ɖ߂�悤�ɁA�����̎咣��ʂ����Ƃɕ��͂��g���̂̓R�[�����̋����ɔ�������̂ł���ƁA�T�E�W�̎�҂�����ɋ����Ȃ��悤�ɖ�N�ɂȂ��Ă��܂��B����ȂȂ��A�T�E�W�̍����̏��u�ɂ������āA��������̃v�����X���A�����āA�e�E�̗L�͎҂������A���̎x���̐������o���Ă��܂��i����́A�����ɑ��钉���̏Ȃ̂ł����E�E�E�j���A�����ɁA�L�͂ȕ����̒������O��A�˂Ă��܂����B�܂�A���̍��́A�܂������T�E�h�Ƃ̍��ł͂���̂ł����A���̃T�E�h�قǂ̉e���͖͂����ɂ��Ă��A�܂��A�A���r�A�̊e�n�ɂ͗L�͂ȕ��������݂��Ă���ƌ������Ƃ�@���Ɏ������̂��Ɗ����܂��B�T�E�h�Ƃ��������������ɋC���g���Ă��邱�ƁA��N�̔����͍����́A�����h���痣��ăW�F�b�_�Ő������Ƃ�ȂǁA���G�Ȃ��̍��̒���`�����悤�ȋC�����܂��B

�������T�E�W�S�̂ɋْ������܂��Ă��Ă��܂��̂ŁA����Ŗ����Ƃ��A���R�ɗ��s��h���C�u���o���Ȃ��T�E�W�ŁA�W�F�b�_�ɍs���̂����T���邤�ɉ�Ђ���ʒB���o�Ă��܂��B�r�U�̊W�ŁA������x�͊C�O�ɏo�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA��`�i��`����Ԋ�Ȃ��̂ł����A�j�܂ł͎d���������ɂ��Ă��A���̂������ł��ƁA���[�r�O�ɂ����Ƃ��Ă��邵���Ȃ��p������܂���B

�ŁA�߂܂������́A�^���ł͐������т�ꂸ�C�̋��͂�͂�C���̐�����p�ӂ��Ȃ���_�����ȂƂ������ƂɂȂ�A���̊m�F�̂��߂̒���ł��B���́A�傫�Ȃ��̂��Ƒ傫�Ȑ������K�v�ɂȂ邵�A�ʓ|����ςł����A�����ȋ���ނ낤�Ƃ����킯�ł��B���̂��߂ɂ́A�����ȋ��̂��߂̎d�|�������A�o����A�j�ł���A�Ԃŋd���グ��̂��ǂ��̂��ȂƎv���܂������A������ł͖Ԃ��g���̂͋֎~����Ă��܂�����A������A�H�v�����āA�Ă̂悤�Ȃ��̂�5���b�g���̐��p�̃{�g���ɑ����̍E�������Ďd�|�������A���̒��ɉa�����A������C�ɒ��߂āA���������т��Ă݂悤�Ƃ����킯�ł��B���ʂ́A�E�E�E�E�E�B

�ŁA�߂܂������́A�^���ł͐������т�ꂸ�C�̋��͂�͂�C���̐�����p�ӂ��Ȃ���_�����ȂƂ������ƂɂȂ�A���̊m�F�̂��߂̒���ł��B���́A�傫�Ȃ��̂��Ƒ傫�Ȑ������K�v�ɂȂ邵�A�ʓ|����ςł����A�����ȋ���ނ낤�Ƃ����킯�ł��B���̂��߂ɂ́A�����ȋ��̂��߂̎d�|�������A�o����A�j�ł���A�Ԃŋd���グ��̂��ǂ��̂��ȂƎv���܂������A������ł͖Ԃ��g���̂͋֎~����Ă��܂�����A������A�H�v�����āA�Ă̂悤�Ȃ��̂�5���b�g���̐��p�̃{�g���ɑ����̍E�������Ďd�|�������A���̒��ɉa�����A������C�ɒ��߂āA���������т��Ă݂悤�Ƃ����킯�ł��B���ʂ́A�E�E�E�E�E�B

|

�C���D�����Ƃ����A�O�l�̘V�l�����@���e�̓�l�̓X�L���[�o�[�_�C�r���O���y����ł��܂����B |

����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A���ǂ́A���̓����A�����ȋ����C�ނ�グ�Ă��܂����B���̋������ɂ͒��������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���A�C��������ł��āA�A�p�[�g�܂ʼn^�сA��C���ӂ�ɑ��荞��ŁA���Ƃ��C�̒��̊�������Ă����Ă��܂��B��ӌo�����������C�Ń{�g���̂Ȃ��Ńp�N�p�N���Ă��܂��B���Ƃ����̂܂܁A�����ǂ��j���܂��A�������̖ڂ�a�܂��Ă��炢�����Ɗ���Ă��܂��B��������A�߂������ɐ�������ɂ���A�A�p�[�g�ɂ��A�N�A���E����ݒu���悤���Ȃƍl���Ă��܂��B���s���d�ˁA���Ƃ��H�v�����āA���̒��Ԃ𑝂₵�����ƁA���ꂱ��l����̂��y�����ł��ˁB���ׂȂ��Ƃł��A���R�̌����A���̒��̐ۗ��ɔ��������̂́A��肭�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭������܂��B���̒��킪�y���݂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2015.04.04

�����ċ���������������ł͂Ȃ����A���̓��̒��A�钆�ɖڂ��o�߂ǂ������̂��ȂƎv�����B���{����A�h�o�C�o�R�ŃT�E�W�ɖ߂����̂��P���̂Q�Q���ł������B���{�ɂ���ԁA���A�Z�F���w���T�E�W�Ői�߂Ă���Ζ����w�v���W�F�N�g���A�������i�߂Ă����A���㍑���A�܂莩���̕��e�����Ă��\�z�A���[�r�O�n��̓s�s�������v���W�F�N�g�Ƃ��Ēm���Ă����̂ŁA�����̌��݂����̃v���W�F�N�g�𐄐i���錴���͂ɂȂ��Ă������Ƃ͊m�����B������A�V�N�ɂȂ荑�����̒�������A���@�����j���[�X��m��A�������ɁA�Ȃ�Ƃ�������悢���A�Ɗ���Ă������A�����A�������S���Ȃ�ł�������A�Z�F���w���ւ��v���W�F�N�g�ɂǂ̂悤�ȉe�����ł���̂��A�V�~�����[�V�������������肵�Ă���̂��낤�ȂƁA�����̉�Ђ̊����ɂ��b���Ă����Ƃ������ɁA���̓��A�ˑR�A�������S���Ȃ��ĂƂ����j���[�X�ŁA������ɖ��C���o�߂��B

���������㍑���ɂ�������v���W�F�N�g�ƌ����̂́A�����̕��N���A���Z�F���w���i�߂Ă���v���W�F�N�g�̃��[�r�O������ɁA�W�F�b�_�̔ɉh�U������ړI��������Ȃ����A�����Ɉ��s�s��n�낤�Ƃ̌v��𗧂Ă��̂����A������A�A�u�h���[�����͎����̖ڂ̍��������ɁA���Ƃ��������悤�Ƃ������̂��B�T�E�W�A���r�A�́A���Ƃ��Ƃ��x�h�E�B���ƌĂ��A�V�q�����̍����B���������N�_�̑�����g��ŗ������A�A���r�A�����̐��Ɠ��A�y���V���p�ɖʂ������̊C�݂ƃC�X�����̐��n�A���b�J�A���f�B�i�����鐼�C�݂Ƃ̊Ԃ̌��Ղʼnh�������ł���B���A���̊C�ݒn�тɂ��鎞�ˑR�Ζ������o�����B����ŁA���͈�ՂɖL���ɂȂ�A�L�x�ȐΖ��̗A�o�ɂ�鎑�������ƂɁA���A���E�o�ς̂Ȃ��ɖ��o�Ă����Ƃ����킯���B�������A�L�����y�̃T�E�W�ł��A���̐Ζ��ŖL���ɂȂ����̂́A���̊C�݂����B���̊C�݂́A���ς�炸�A���E������C�X�����̐��n�ɏ���ɗ���l�����̗��Ƃ��Ă������Ő��������Ă����Ƃ����킯�B�������A�����ɂ͂��������r�W�l�X�ŋ����̕x��z�������������͂������Ă����B�����������������́A�c�悪�C�G�����ł�������A�����_���ł������肷��B�̂�т肵�Ă���T�E�W�l�ɔ�ׂāA�����_���Ȃǂ́A�������̏W�܂����y�n�ŁA��������Ƌ�����������A�Ƃɂ������������Ȃ̂��B����Ȃ��ƂŁA�����́A���ł���̐��n�̂������ɂ����Ĕɉh�����W�F�b�_�̒��ɁA��N�̔����̊Ԃ͑؍݂��āA�����Ő����ɓ������Ă���B�����āA���n���x�z���鍋���̗͂����������A���̍����̖�����B�������̓��������邪�A���ł���ɂ��Ă����̂��B�Ȃɂ���A���㍑���ɂ�36�l�̒����ȃv�����X�̕�N���������ł�17�l�̂��@�������̂�����B�L���ȃX�f�C���[�܂����̈�l�����A�X�f�C���[�Ƃ���́A��l���@���o�Ă���̂��B�����āA����17�l�̂��@�̈�l���A�A�u�h���[�O�����i���ɖS���Ȃ����̂ŁA�O�����ƌĂԁB�j�̂��ꂳ��Ȃ̂ł���B

����Ȉ����̃v���W�F�N�g�ł��邩��A���̐��i���̍������S���Ȃ�A���̉e���͏��Ȃ��炸�����͕̂K���̂͂��B�܂��܂���͒������̃T�E�W�̍��������Ẵv���W�F�N�g�ł��邩��A�����Ƃ����Ɛ_�o���点�Ă��Ƃ̐��艝���������K�v������̂ł́A����Ȏv���ŁA���̈�T�Ԃ��A�b�g�����Ԃɉ߂��������B

�@���āA�T�E�W�ł͎����̍����͍c���q���Ȃ邱�ƂɂȂ��Ă���B���q��1500�l�����鍑������A�ǂ�Ȃ��Ƃ��N���邩�킩��Ȃ��B�����́A�����̎����̍���������ɂ��邩�A���̐������Ɍ��߂Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B���̌��ߕ����܂��A���낢��Ȏv�f������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�{���̂��Ƃ�m���Ă���̂́A�c���q�����߂鍑�������ł��邪�A�����̌��߂��c���q���A�����̉�������ψ���Ƃ����̂�����A�����ŏ��F�����Ă��炤�K�v������B���́A����ψ���̃����o�[�́A���㍑���̑��q�������R�U�l����A���̊e�ƌn�����l���A�I��Ă���B�Ƃ��낪�A����36�l���A���낢��Ȍ`�Ŕh��������Ă���B�ł��L�͂Ȃ̂��L���ȃX�f�C���[�E�Z�u���Ƃ�����A�X�f�C���[�Əo�g�̍@�n�b�T�[�q�܂��Y��7�l�̑��q�����̌����W�c�ł���B����7�l�̉��q�����A���̂Ȃ�������ɑ�T��̍������łĂ��邪�A�U��̍����A�܂����Ȃ��Ȃ����A�u�h���[�����̎���̎����̍c���q�́A����5��ڂ̍����̒�B���Ȃ��Ă���B�B���Ȃ��Ă���Ƃ����̂́A���̂����肩��A���L���Ȃ邪�A�܂�A�c���q�̂ق�������������ɖS���Ȃ�A�����ɂȂ�Ȃ������c���q�Ƃ������ƂɂȂ�B����ȍc���q��`�X�f�C���[�E�Z�u���̒��ɓ�l���邪�A���x�̍����́A����7�l�̌Z��ł́A3�l�ځi3�x�ځj�̍c���q�ŁA���ꂪ�A��V��̍��x�̍����ɂȂ����Ƃ����킯�B�v�͐��̍����́A��T��̍�������A���̌�����������ɁA��7��̍����́A�X�f�C���[�E�Z�u���̒�����Ƃ������Ƃ��Öق̗����ɂȂ��Ă����Ƃ����킯���B����Ȃ��Ƃ����邩�炩�A���̍����́A����ǂ̍������c���q�̎���ɁA���̑��c���q�����߂Ă��܂����B�܂�A��8��ڂ̍����ł���B���̐l�́A���㍑����35�Ԗڂ̉��q�ł���B���̍������A���x�̍��������ł�90�ΑO��̂��N���̐���B�Ƃ��낪�A���x��8��ڂ̍����ɂȂ�\��̉��q�ł��Ȃ��Ԃ�B

�������炪���B���x�̍����́A���̍����̉��v�H���������p���Ƃ����Ă���B�ʂ����Ăǂ��������͒��ӂ��Č����K�v������B�Ƃɂ����A���̍����̓T�E�W�̋ߑ㉻�A�o�ω��v�A������v�ɔM�S�ł��炵���Ɛт��グ���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���̒��ł��A�Ƃ��ɋ�����v�́A�ڊo�܂������ʂ������Ă����Ƃ̂��ƁB��������̑�w�A�P���Z�A�����āA���Z�A���w�A�ʂẮA���w�Z�܂ŁA�S���ɂ������̊w�Z���J�݂��Ă����B�m���ɁA�w�Z�̐��͈��|�I�ɂӂ��A�����݂̂�Ȃ��w�Z�ɂ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B���͂����ɂ���B��w�͂�������J�Z�������̂�����A����̐����ӂ��A���w�u��҂��������Ȃ��Ă���B�܂�A��w�ɂ���������A�N�ł��s�����Ƃ��ł���̂��B�������A���w�������炦��B�Ȃɂ�������Ƃ������K�v���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��w�𑲋Ƃ��A�A�E���Ȃ������Đ��{���炿���Ǝ��ƕی����ł�B���̎��ƕی��ŏ\���H���Ă�����̂�����B��w�����������邱�Ƃ́A���ǁA���k�̂��߂Ƃ������A��w�ɋ߂鎖�����̐��𑝂₷�����̂��Ƃ��B���ꂪ�A�T�E�W�̎��Ƒ�̈�ɂȂ��Ă���B����ȍ\�����ł��Ă��܂����B������A�P���Z�ɂ��Ă��A�C�O����̉����ł₽��ƍ�肽����iTVTC�́A���̐��i�����B�j�B��w�ƈႢ�A�Z�\��g�ɂ��Đ�������ɋ߂邱�Ƃ��ړI�̌P���Z�Ȃ̂����A�ʂɂ���ȃu���[�J���[�̎d���ɂ͂������Ȃ��B���̗����d���̓T�E�W�l�̂���d���ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��鐢�オ����B����Ȃ��Ƃ��炩�A���̌P���Z�̐��k�̏[�����́A20�p�[�Z���g�ɖ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B���Ƃ́A���w�A���w�Z�ɂ��e�����o�Ă���B�ʂɕ����Ȃ��Ă��A��w�̓��w����������킯�ł͂Ȃ����A�N�ł�������̂�����A�Ȃ��A���w�Z�ŕ����Ȃ���Ⴂ���Ȃ��́H�@�Ȃɂ������́H�@����ȋ������A���k�̑ԓx�͈������A����Ȉӗ~�̂Ȃ��w����ɁA�܂��߂ɐ搶�Ȃ���Ă����Ȃ��Ƃ����̂������̘b�B����Ɏq���̑ԓx�������ƒ��ӂ�����A�e����N���[��������Ƃ����B���ꂪ�T�E�W�̋���E�̊T�v���B�����āA�[���Ȃ̂́A���̂悤�Ȋ��ň������҂̐����}���ɑ��債�Ă��邱�Ƃ��B�T�E�W�̐l����50�p�[�Z���g�ȏオ��\�Έȉ��Ƃ�����B���̐l�����́A����Ȋw�Z���x�̂Ȃ��ň���Ă�����҂Ȃ̂��B�킪�܂܁A�d���͂��Ȃ��B�M�����Ȃ����Ƃ����A�����Ȃ��Ă����������炦�鐭�{�̖�l�A���邢�́A��Ƃ̃}�l�W���[���A�E�̊�]���B�d�������Ȃ��B�o���Ȃ��B�m�����Ȃɂ��Ȃ��̂ɁA�v�]�����͂�������肵�Ă���B����Ȏ�҂�����7���ȏ�ɂȂ����Ƃ��ɃT�E�W�̐Ζ���������n�߂���ǂ��Ȃ邩�B���ꂪ�A�T�E�W�̂������铪�̒ɂ���肾�B

�@�����ŁA��N����A��������̉��v���n�܂����B���U����́A����t�@�C�T����R�㍑���̑��q��Khaled�a�����B���w�Z�̐搶�̎�����ς��悤�ƁA����v�Ɏ�������B�q���̂��邯�鍰���ς��悤�ƁA���X�ɂ��B�����ł��B�e�̐搶���т�ɂ͌�������������߂�ꂽ�B�����āA�w�Z����������ƃJ���L������������A����ɏ]���Ċw�K������Ƃ������́B����̉��v�́A�������炩��n�߂Ă��A���ʂ��o��܂łɂ́A5�N�A10�N�A���邢�́A����ȏ�ɂ����邩���m��Ȃ��B�������A��������͂��߂Ȃ���A�����ς��Ȃ��B�T�E�W�ɂ�������v�̕��������n�߂��B���Ƃ��A���̐���𑱂��Ă��炢�����B����ɂ́AKhaled�a���̂悤�ȔM�ӂƁA�m�b�ƁA��돂���K�v���B�T�E�W�̋�����v�́A�@���E�����ɑ傫�ȉe���͂������Ă���B��̐��n�����T�E�W�ł́A�����̓C�X�������ɖӖړI�ɐM���邱�Ƃ��]�܂��B���ꂪ�A�T�E�h���{���ێ�����K�v�����̂��Ƃ��l���Ă���B���ɂ́A�T�E�W�A���r�A�̌����ɁA�C�X�������X���j�h�n���b�n�[�u�h����������Ă���������������B���̍����́A���̂��߂ɁA�C�X�������𐭎��ɗ��p���Ă����B�����͓�̐��n�̃��X�N�̎��҂ł�����B�����āA�B��̐_�̓A���[�ł���A�����͐_�ł͂Ȃ��A�Ɛ����Ă���B�����ɁA�@���E������Ɍ�����������������̂��B�@���E�ł́A�����ɏ�������ȂǕK�v�Ȃ��ƍl���Ă���B�����͏�������ł݂�����Ƌ��炳���ƁA�₽��Ɍ����Ȃ�A����ɍŋ߂ł̓C���^�[�l�b�g�Ȃǂɂ��C�O����̏�͂���A����ɂ��Ԃ��댯��������B������A��������͂����ɁA��w�ɓ��������ƁA������悢�A�Ƃ̌��������B���Ȃ݂ɏ@���E�̋���̉��v�́A�@����w�����������邱�ƁB���Ƃ������f�B�i�ɑ�w�����v����o���Ă���B�����ł́A�T�C�G���X�ƁA����w�Ə@�����������������Ƃ������Ă���B�܂�A�����b���A�����͗]�藘���łȂ��ق����悢�B�ق��ăR�[�����̒��̘b���Ă���悢�̂��B����ɒm�b�����ƁA�T�E�W�̏�������Ȃ��A�Ƃ����킯���B���ꂪ�A���܂܂ł���������̉��v�̖W���ɂȂ��Ă����̂��B

�@���̃T�E�W���{�̂Ȃ��ɐ��ȉe���͂����@���E�̋�����v�_�ɑR���Ăǂ̂悤�ɏ�������������߂邩���A�T�E�W�̋ߑ㉻�A�Ђ��ẮA�����̍��̔ɉh�����E���Ă���Ǝv����B���Ƃ��ẮA����A����͕S�N�̌v�Ƃ�������悤�ɁA��������A�����āA�c�����炩�琥�����Ăق����Ɗ���Ă���BKhaled�a���̉��v�������������Ƃ̎v���ł́A���T�̂悤�ɏo����鋳����v�̎{��ɑ����Ɋ��҂��A����ȋ��������҂��N�ɂȂ�A�T�E�W�������炸�u���̂Â���ɖڊo�߂�v���낤�ƁA����ȍ\�}��`���Ă����B

�������A�܂��ƂɎc�O�Ȃ���A�V�����������������t�ł́AKhaled

�a�����A�����b����O��Ă��܂����B�V������b�́A

Azzam Al-Dakhil�Ƃ����l�����B���̐l�̎�r�A�����āA����ɂ��Ăǂ̂悤�ȍl���������Ă���̂��A�@���E�̋�����v�h�Ƃ͂ǂ�ȊW�ɂ���̂����킩��Ȃ����A����Khaled

Al-Faisal�a���قǂ̌�돂���������Ƃ͊m�����B�悪�S�z���BSalman

�����́A�ȑO�ɋ�����v�����Ă���Sulaiman

Abalkhail�����t����O�����B

�����āAKhaled�a���͂ƌ����ƁAMakkah�̏B�m���ɂȂ�ꂽ�B���̃|�X�g�̓T�E�W���{�̒��ł����ɏd�v�ȃ|�X�g�ł���B�������Muhammed

bin Naif �a�������c���q�Ɏw������A����ŃT�E�W�ɂ���O����̍������a�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B��������ŁA���ɖ����̂���Khaled

�a���ɂ��Ă��A���͂�A�����̂����͉���Ă��Ȃ����ƂɂȂ����B���Ƃ��A����Ȃ��Ƃ͊ᒆ�ɖ��������낤�B������AMakkah�̒m���ɂȂ邱�Ƃ͖��_�ł���ɈႢ�Ȃ��B�������A���̒m���́APrince

Mishaal bin Absullah �ŁA�O�̍����̑��q�B�܂�A�e�̎�����ɂ��A���ŋߒm���ɂ�������BSalman�V�����ɂ��Ă݂�A���̐e�̎�����̃v�����X�ɂ���ȏd�v�ȃ|�X�g��C���̂́A���ɐɂ����B���Ƃ��A���̃v�����X�����ւ������B�ƌ������ƂŁA���H�̖�~�܂����̂�Khaled�a���Ƃ����킯���B���A���̐l���ɂ́A�@���E������v�h�̉e�����炿�炷��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�m���ɁA�����b���A���b�J�B�m���̂ق����i�͏ゾ���AKhaled�a���̖������炷��A��C�������ɐ�㍑���̑��q�Ƃ͂����A�i�͂���ς�Khaled�a���̂ق�����B�ƂȂ�ƁA���̌��A���Ƃ��@���E����̈��͂��������Ƃ��Ă��A�N���猩�Ă��A����̂��悤�������B�������Đ�㍑�������Ƃ��Ќ����c�����Ƃ����l���̈�p�����ꂽ�킯���BSalman�����ɂƂ��Ă��A����Ȃ��܂��b���͂Ȃ��B�ꋓ�����̎{��̂悤�Ɏv���邩������Ȃ��B

�@�������A���͂����͎v��Ȃ��B�T�E�W�̏����ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́A��������̉��v�A�����āA�����̋���ɑ���F�����v�Ȃ̂��B���Ƃ��A�@���E�ɔ�����Ă��A����̐M�O�ŋ�����v��i�߂Ă����A���ꂪ�o����l�������b�ɂȂ��Ă��炢�����̂��B����ɂ́A�������肵����돂�̂���A���͂̂���A���m�������悭�������A����ɂ��Ă̑��w�̐[��Prince�ɒS�����Ăق����̂��B�T�E�W�̐����̒��S�́A�R���A�x�@�A�����āA�@���E�������Ă���B����ɂ̂ݍ��܂ꂸ�A�^�̃T�E�W�̋ߑ㉻���͂��邽�߂ɂ́A�T�E�W�̖ڎw�������̎p��`����l���o�Ă��邱�Ƃ����҂������BKhaled

Al-Faisal �a���������b����ڂ�ꂽ���ƂŁA�T�E�W�̖{���̋ߑ㉻�E�����������������̂����悤�ȋC������B�܂��ƂɎc�O���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����27�N1��31���@�@�@���

�@

�Z�F���w���T�E�W���{�̗v�����Đݗ������u�v���X�`�b�N�Z�p�Z���^�[�v�ł����A�����̐ݗ��̎�|�A�T�E�W�̐��E�̍Ő�[�Z�p���Љ�A�Z�p�w�������悤�Ƃ����ژ_�����T�E�W�̏펯�i�Z�p�I���x���A�����̋Z�p�w���̈ӎ��̖����j���炷��A���Ȃ�̂��ꂪ����A���߂Ă��̃Z���^�[���ǂ̂悤�ɉ^�c���Ă����̂��A�Ȃ��Ȃ�������ł��B�及�E�������琭���I�ɓ������{�̗v���ƁA�����̎Љ�̈ӎ��Ƃ̃Y���͂��̂܂܁A���̍��̖������ނ��o���ɂ��Ă���̂ł͌����C�����܂��B

��N�́A�����b�ł�����Prince

Kahled Al-Faisal �a������������̉��v�ɔM�S�Ɏ��g��ŁA���T�̂悤�ɁA�w�Z��肪���グ���A��Ⴊ�������ė��܂����B����܂ł͋�����v�Ƃ����ƁA�Ƃ����A��������哱�̂�������ŁA����ł͌����I�ȉ��v�ɂ͂Ȃ��炸�Ɠ�������Ă����̂ł����A�ӎv�̌ł��A�����āA�����l�Ƃ��ėL���ȓa���̉��v�ɑ����Ɋ��҂��Ă��܂����B���Ɛ��N������A�T�E�W�̋�����ǂ��Ȃ邾�낤�ƁA���̂��߂ɂ����������o���邱�Ƃ͂Ȃ����ƍl���Ă����̂ł����A���N�̏��߂ɍ������ς��AKahled�a����Mekkah�̏B�m���ɕ��A�i�����b��萔�i�i����Ȃ̂ł����E�E�E�E�j����A�V�����e�N�m���[�g�������b�ɂȂ�܂����B���͂���́A���̖ڂ��炷��A���炪�ˑR�Ƃ��ď@���E�̎哱���œ����Ă���Ƃ������Ɍ����Ă��܂��B�T�E�W�ɂƂ��Ė{���ɑ厖�Ȃ��Ƃ͉��Ȃ̂��낤�ƍl�����ɂ͋����܂���B

����Ȓ��ŃT�E�W�̎�҂ɁA�Ȋw�i�ܘ_�A���w�ɂ��ł����E�E�E�j�ɁA�����āA���̂Â���ɋ����������Ă��炤�ɂ͂ǂ�����悢���ƁA���낢��l���ċ�킵�Ă��܂��B�������Ă��邩���āH�@�ƕ������ƁA�����ł����v���ȂƎv���܂����A���͑O����{�ɋA�����Ƃ��ɁA�H�t���ŁA�R�����v�����^�[�ƌ����̂���ɓ���Ă��܂����B����́A�����m�����m��܂��A���A�p�\�R���}�j�A�ł͂���Ă�����̂̈�ɁA�R���s���[�^�[�Ńf�U�C���������́i���i�j���A�������C���N�̑���ɗn���������Đ}�ʂ����̂܂܁A���ڕ��ɐ��`�i�v�����g�j���Ă��܂����Ƃ������̂ł��B���ɁA�H�Ɖ��̃��x���ɋ߂����̂܂ŊJ������Ă���A����������̂Ƃ���ɂ���������v��ŁA���̏��������Ă��܂��B�����̃T�E�W�̎Y�Ɨ��n�̂��߂ɕK�v�Ȓm����g�ɂ��邽�߂ɁA�܂��́A���̂Â���̊y������m���Ă��炤�K�v������A���̂��߂́u�ʔ����B�v�A�w���ɗ��B�x�@�B�Ƃ����킯�ŁA����A��ɓ��ꂽ�@�B�́A�ڂŌ��āA���̌����������ł��郂�f���@�Ƃ��Ăo�q�Ɏg�����Ƃ����킯�ł��B

�@�A�����J���̂��̂ł����A������n���h�L�����[�ŃT�E�W�Ɏ������݂܂����B�����őg�ݗ��ĂāA�v�����^�[�i�ƌ����Ă��A���{�b�g�̂悤�Ȃ��̂ł����E�E�E�j�̏����ݒ�����A���̃R���g���[���V�X�e�����C���X�g�[���A�����āA���ۂɃ��{�b�g�̂悤�Ƀv�����^�[�𐧌䂵�A�������ۂɍ��f�[�^����͂��Ă��A�����̌��Ă���ڂ̑O�ł��̂Â�������Ă݂悤�Ƃ����킯�ł��B�Ⴂ�Z�p�҂����Ȃ����A�����o�[�͕v�X���d���ɒǂ��Ă��܂��̂ŁA���ǁA�������l�Ŗ����A��x���܂ŁA�}�j���A���Ǝ�������ŏ������ė��܂����B�ƌ����Ă��A�O���Ԃقǂł����A���̃v�����^�[���ǂ��ɂ�������������Ƃ���܂ł̂��ǂ蒅���A�ق��Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B�����͎��̎�ł��Ă���悤�ȂƂ��������܂����A����ł��A����������A�����ł��Ȃ��悤�ȋ����g���Ă��܂��̂ŁA�����́A�{�l�����Ȃ�܂��߁B�����āA�T�d�Ɋ撣�����������ŁA���܂������Ă悩�����Ǝv���Ă��܂��B����ŁA�����A�܂��A�Z�F���w����T�E�W�ɏ����v����������\��ł��܂����A���Ƃ��A�����̃p�t�H�[�}���X���o�q����킪�o�����̂ł́A���S�A�����̖ژ_���Ɉӗ~�������Ă���Ƃ���ł��B

�@�@�@���������̂������傫�������܂����B

�@

�@����Ȑ������X���ɂ��܂��B�����́A�n���̂����ɓ���������Ă���f���ł����A�f���J���͂ނ���ΐ��̂ق����b��ɂȂ邱�Ƃ������悤�ł��B����́A���������z�ɋ߂��A�����l�Ԃɂ́A�������z���̂ł��Ȃ����ɂ���f��������ł͂Ȃ��ł��傤���B����ł��A���̐��́A�̂���A�u���̖����v�A�u�ł̖����v�Ƃ��Ă����̐����̒��ł����ɐe���܂�Ă����f�����B���̋������ŋ߂̗[���̋�ŁA����܂łɂȂ��傫���A�����āA����ƋP���Ă���̂ɋC�̕t���l�����Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����ŁA���̋����ɂ��āA����ȍl�@�����Ă݂܂����B

�@�n���Ƌ����Ƃ̋����͂ǂ̂��炢���B

�@�������A�n�������z�̂܂�������Ă���f���ł����A���ꂼ�ꂪ���܂ꂽ�o�܂Ɋ�Â��āA�Ɠ��̓��������Ȃ��瑾�z�̎��������Ă��܂��B

�@��̘f���̋������v�Z�ŋ��߂�ɂ́A�܂��A

�@

���ꂼ��̘f���̂��鎞�_�ł̑��z�𒆐S�Ƃ����ʒu(���S���W)�����߂܂��B

�A

�B

���̍��W��ł̓�̘f���̋������v�Z���܂��B

�@�@�@�@�@������W��̓�_�Ԃ̋����ł�����ȒP�ɎZ�o�ł��܂��B

�@�@�@�@�������A�����f���̋O���v�Z�ł́A�����̒P�ʂ����z�Ƃ̕��ϋ����ɂȂ��Ă���̂ŁA�K���A�n���Ƒ��z�̋����Ɋ��Z����K�v������܂��B

�@�@�@�@�܂��A���ɂ������߂āA���̓��̂��ꂼ��̘f���̓��S���W�ʒu�����߂܂��B

�@�@�@�@���ŁA���̍��W�n�̂Ȃ��ł̓�_�Ԃ̋��������߂܂��B�������n�������]���Ă���ʂ͂قƂ�Ǔ����ł����A����ł��X��������܂��̂ŁA������l�����ĎO�����ł̓�_�ԋ��������߂܂��B

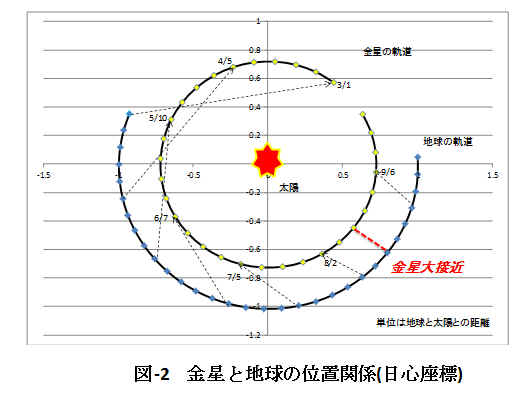

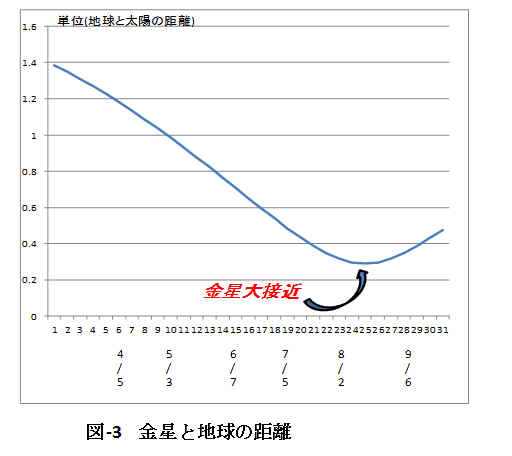

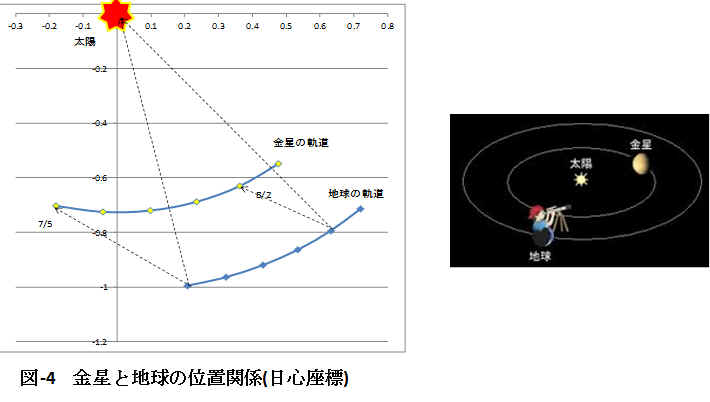

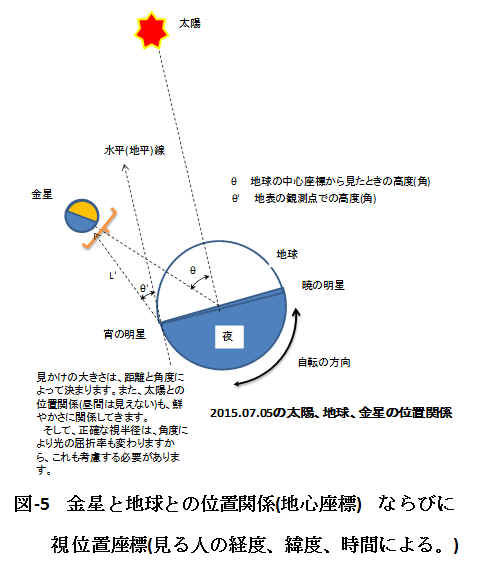

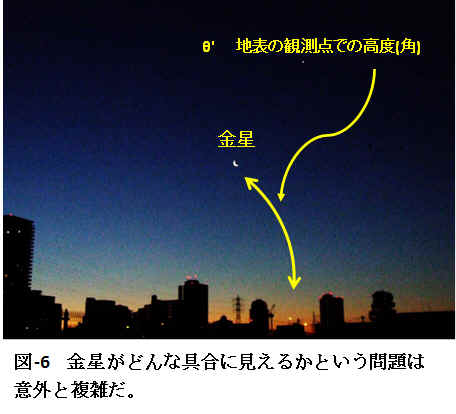

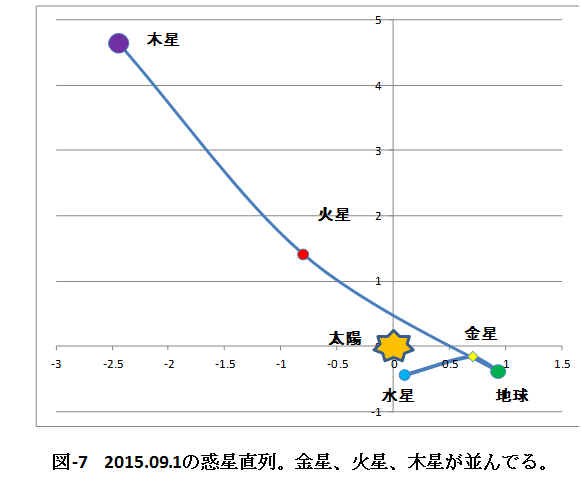

�@�@�@�@�������āA���鎞�_���玟�X�ɓ��ɂ������炵�Čv�Z����ƁA�n���Ƌ����Ƃ̋������ǂ̂悤�ɕω�����̂����邱�Ƃ��ł��܂��B2015�N3��1������A���T�̈ʒu���v�Z�������̂��}-2�ł���A���̐}����A��̘f���̊Ԃ̋������v�Z�������̂��}-3�ł��B

�@�@�@���̐}������킩��悤�ɁA2015�N�̋�����3������8���̒����܂ŁA�ǂ�ǂ�n���ɋ߂Â��Ă���̂ł��B

�ł�����A���̂܂܂ł����A8���̏��߂ɂ͂����Ƃ����Ƃ����Ƌ߂��ɗ���͂��ł��B�ł́A���̎��̋����͂ǂ̂��炢�̑傫���A���邳�ɂȂ��Ă���ł��傤�B

���f�����ĂȂ�

�@�Ƃ��낪�A�����Ŗ��ɂȂ�̂��A���������f���ł���Ƃ������Ƃł��B�܂�A�����̋O���͒n���̋O���������ɂ���Ƃ������ƁB�����͂����n����葾�z�ɋ߂��ق��Ɉʒu���Ă���A���̂��߁A���z�Ɠ��������ɂ���Ƃ��ɂ͋��������邱�Ƃ͂ł��܂���B���Ȃ݁A�����ƒn�����ł��߂��Ȃ�8���̏��߂ɂ͋����Ƒ��z�͂قړ����悤�ȕ��p�ɂ��邽�߁A����������Β��Ԃ̋����ł��葾�z�̖��邳�̂��߂ɂ�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B

�@

�f���⌎�̖��邳�A�傫���́A���̂悤�ɂ��Č��߂���̂ł����A���ۂɂ́A�����������m�Ɍv�Z���Ȃ���A�����ۂƍ���Ȃ����Ƃ�����܂��B

�@���Ƃ��A�V�̂̑傫���́A�n������芪����C�̋��ܗ���A���ʒu(�ώ@�҂̂���o�x�A�ܓx)�A���邢�́A�ώ@���鎞�Ԃɂ��ς���Ă��܂��B�܂��A���邳���A�n�����Ƃ�܂��C�ۏ����ɂ���Ă��ς���Ă��܂��̂ŁA��T�ɂ��������v�Z�����Ő����ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B������܂��A�V���̉��̐[�����ȂƎv���܂��B

�@�V�̂̋O���v�Z�́A���q�̋O���v�Z�Ɣ��ɂ悭�������̂�����A���w�������҂ɂ͔��ɐe�ߊ��̂�����ł��B�f���̈ʒu�ɂ��Ă��A�܂��A���z���܂����]�O���ɂ��Ă��A���q����芪���d�q�����̓d�q�̂��G�l���M�[�ɂ���Č��q�j����̋��������܂�Ƃ����̂��A�V�̂̋O���v�Z�A�܂�A�ؐ����y����������ׂ����āA���̋O���ʒu�ɂ���Ƃ����l���Ɣ��Ɏ������̂�����܂��B

�@

�@�Ȃ��A�������A�����āA�n�����A�ΐ����A�ؐ��A�y�������̂悤�Ȉʒu�ɂ���̂��́A�F�����ł������܂ł����̂ڂ�A�����̐����\�����Ă��镨���̓������l����A�P�ɁA�^�����_�����ł͂Ȃ��A���̐����\�����錴�q�̎�ށA�������̕����ȂǂƂ������w���_���l�����V�������_���ł���̂ł͂ƁA����ȁA�f�l�l�����y����ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@2015.06.�@��؋L

)

���{�ɂ���ԂɁA���s���b�J�ōH���p�̃N���[�����|��A���\�l�̎��҂��łāA�т����肵�Ă������A���x�́A����ɗ����l������700�l�ȏ���̎��҂��o��S���������A�V���Ă��܂��B����ɗ��āA���������S���Ɋ������܂ꂽ���X�ɂ́A�܂��ƂɋC�̓łƂ������t������܂���B���̎����A���E�e�n����A�i�T�E�W�l���܂߁j200���l���̐l�������A���b�J�ƃ��f�B�i�ɂ���Ă���̂ł�����A��ςȂ��̂ł��ˁB���̐����炷��A����́A��ςȖ����ړ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�V���ł͖��N�A���̐��̐l�����̗l�q�����ʂ��ɂ��킵�Ă��܂����A�m���ɂ��̐��̂������́A�ʐ^���猩��ƁA���b�J�̒��̒ʂ�ƌ����ʂ肪�l�Ŗ��ߐs������Ă��܂�����A�ǂ�Ȃ��Ƃ��N�����Ă��A���������Ȃ��Ƃ����v���܂���B�n�W�̎n�܂�O�ɂ́A���s�̈��S�͑��v�Ɖ��x���Ă����̂ł����A�Ƃɂ����A�\���̏o���Ȃ����Ƃ��N����̂ł��傤�B

�@�Ƃ͌����A���̎����̋N�����ꏊ�́AMira�Ƃ������Ȃ̂ł����A�Ȃ�Ƃ����ł͂���܂łɂ��A�n�W�̊Ԃɑ�ςȎ��̂�������N���Ă����悤�ł��B2006�N�ɂ́A364�l���̎��҂��o�鎖�����A�����āA2004�N�ɂ́A251�l�A1998�N�ɂ́A118�l�A1994�N�ɂ��A270�l���̐l�������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��B���������S���́A�قƂ�ǂ����� Mira�Ƃ������ŋN���Ă���̂ł����A����ɂ͖���܂��B���͂���Mira�ƌ������ł́A����@���V�����s����̂ł��B����́A�����ގ��Ƃł������̂ł��傤���B�����̂���ꏊ�ɁA�u�����̒ˁv�̂悤�ȕ�������B�����ɏ���ɗ����l�҂����́A�����Ԃ��Ė�����s���̂ł��B�����āA���̌�A��������14Km�قǗ��ꂽ�A���t�@�g�Ƃ�����R�ɏ��܂��B�����āA�ґz�ɂӂ���Ȃ���A���[�̐_�Ƃ̑Θb������̂ł��B���̂��߁AMira�̒��ɂ́A�L�����v������A�����ɏ���҂������W������킯�ł��B�����āA�A���t�@�g�̎R�ɓo��̂��o���邾���ߑO���ɂƁA���̏��𓊂���V�������킵�Ȃ��s���̂ł����A�Ƃɂ����A5���̏���̂�����3���Ԃ����̒��ɑ؍݂��Ă���̂Œ����ɐl���������Ԃ��Ă���̂ł��B�����āA���̓��̒��A��̎�v�Ȓʂ�̌����_�ŁA�Ⴄ�������痈������҂����̗Փ˂����̂ł��B�ǂ̂悤�ȓ��e���͕�����܂��A�Ƃɂ����A��̒ʂ�Ɉ�ꂽ�l�������A��ɂȂ����킯�ł�����A���̎E���������ƂȂ��āA��������̐l�X���|�ꂽ�悤�ł��B�x���̐l�́A�����ɋt�߂肷��悤�ɐ���グ���悤�ł����A���̐l���݂͂���Ȃ��Ƃł́A�s�i���~�߂邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��ˁB�|�ꂽ�l�̏���A�l�����݂��Ă����B�Ԉ֎q�����̏�����z���Ă����B�����āA�O�㖢���̎S���ƂȂ����悤�ł��B

Mira�Ƃ������ŋN���Ă���̂ł����A����ɂ͖���܂��B���͂���Mira�ƌ������ł́A����@���V�����s����̂ł��B����́A�����ގ��Ƃł������̂ł��傤���B�����̂���ꏊ�ɁA�u�����̒ˁv�̂悤�ȕ�������B�����ɏ���ɗ����l�҂����́A�����Ԃ��Ė�����s���̂ł��B�����āA���̌�A��������14Km�قǗ��ꂽ�A���t�@�g�Ƃ�����R�ɏ��܂��B�����āA�ґz�ɂӂ���Ȃ���A���[�̐_�Ƃ̑Θb������̂ł��B���̂��߁AMira�̒��ɂ́A�L�����v������A�����ɏ���҂������W������킯�ł��B�����āA�A���t�@�g�̎R�ɓo��̂��o���邾���ߑO���ɂƁA���̏��𓊂���V�������킵�Ȃ��s���̂ł����A�Ƃɂ����A5���̏���̂�����3���Ԃ����̒��ɑ؍݂��Ă���̂Œ����ɐl���������Ԃ��Ă���̂ł��B�����āA���̓��̒��A��̎�v�Ȓʂ�̌����_�ŁA�Ⴄ�������痈������҂����̗Փ˂����̂ł��B�ǂ̂悤�ȓ��e���͕�����܂��A�Ƃɂ����A��̒ʂ�Ɉ�ꂽ�l�������A��ɂȂ����킯�ł�����A���̎E���������ƂȂ��āA��������̐l�X���|�ꂽ�悤�ł��B�x���̐l�́A�����ɋt�߂肷��悤�ɐ���グ���悤�ł����A���̐l���݂͂���Ȃ��Ƃł́A�s�i���~�߂邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��ˁB�|�ꂽ�l�̏���A�l�����݂��Ă����B�Ԉ֎q�����̏�����z���Ă����B�����āA�O�㖢���̎S���ƂȂ����悤�ł��B

�ꐶ�Ɉ�x�̏���ŁA���̂悤�ȎS���������Ă��A�Ȃ� ����̐l�����Ƃ�₽�Ȃ��̂́A����́A�@���̉e�ɐ��A�l�X�̒�m��ʉ����̎v�������邩��Ȃ̂ł͂Ƃ����C�����܂��B����́A���b�J�ł́A�J�[�o�{�a�̂܂����ʂĂ��Ȃ����A���F�����������V���A�����āA���́u�����̒ˁv�ŏ��𓊂���V���A�A���t�@�g�̎R�ɓo��A�ґz�ɂӂ���V���A�_�ɐ��т���������V���A�W�����W�����Ƃ�����������ɓ���邱�ƁA�����āA����ɂ́A400�L�����ꂽ���f�B�i�ɍs���A��͂�A���X�N�ł��F�������Ƃ����A�ƂĂ��A���킵���X�P�W���[���ł��B�Ƃ�킯�A���b�J����A���f�B�i�ւ̈ړ��͑�ςȂ悤�ŁA����҂����̓o�X���^�N�V�[�ňړ����܂��B�������A�o�X���^�N�V�[�������̂��̂ł͂Ȃ��A�݂�ȗՎ��̌�ʎ�i�ł��B���̂��߁A�o�X��^�N�V�[�̉^�]��͑f�l�̐l��������������悤�ł��B�܂��A�C�O����o�҂��ɗ��Ă���l�������A���̎��Ƃ���₩�^�]��ɂȂ�̂ł��B���̂��ߓ��ǂ́A���^�N�i�T�����[�}������Ђ��I��������ƁA�钆�Ɏ��Ɨp�̎Ԃʼn^�]������̂ł��B�j��A�o�X�̉^�]�҂̎����܂���������āA���̖h�~�ɖ�N�ɂȂ��Ă��܂��B������A���b�J���烁�f�B�i�ɒʂ��鍂�����H�͎��̂ŗL���Ȃ̂ł�����B���̍������H�A�����́A�쐶�̂炭����A������яo���Ă��ĎԂƏՓ˂��邱�Ƃ��p�ɂɋN���Ă���悤�ł��B�X�s�[�h�ᔽ�Ȃ�Ė��ɂȂ�܂���B�Ƃɂ����A��q�͖Z�����̂ł�����B

����̐l�����Ƃ�₽�Ȃ��̂́A����́A�@���̉e�ɐ��A�l�X�̒�m��ʉ����̎v�������邩��Ȃ̂ł͂Ƃ����C�����܂��B����́A���b�J�ł́A�J�[�o�{�a�̂܂����ʂĂ��Ȃ����A���F�����������V���A�����āA���́u�����̒ˁv�ŏ��𓊂���V���A�A���t�@�g�̎R�ɓo��A�ґz�ɂӂ���V���A�_�ɐ��т���������V���A�W�����W�����Ƃ�����������ɓ���邱�ƁA�����āA����ɂ́A400�L�����ꂽ���f�B�i�ɍs���A��͂�A���X�N�ł��F�������Ƃ����A�ƂĂ��A���킵���X�P�W���[���ł��B�Ƃ�킯�A���b�J����A���f�B�i�ւ̈ړ��͑�ςȂ悤�ŁA����҂����̓o�X���^�N�V�[�ňړ����܂��B�������A�o�X���^�N�V�[�������̂��̂ł͂Ȃ��A�݂�ȗՎ��̌�ʎ�i�ł��B���̂��߁A�o�X��^�N�V�[�̉^�]��͑f�l�̐l��������������悤�ł��B�܂��A�C�O����o�҂��ɗ��Ă���l�������A���̎��Ƃ���₩�^�]��ɂȂ�̂ł��B���̂��ߓ��ǂ́A���^�N�i�T�����[�}������Ђ��I��������ƁA�钆�Ɏ��Ɨp�̎Ԃʼn^�]������̂ł��B�j��A�o�X�̉^�]�҂̎����܂���������āA���̖h�~�ɖ�N�ɂȂ��Ă��܂��B������A���b�J���烁�f�B�i�ɒʂ��鍂�����H�͎��̂ŗL���Ȃ̂ł�����B���̍������H�A�����́A�쐶�̂炭����A������яo���Ă��ĎԂƏՓ˂��邱�Ƃ��p�ɂɋN���Ă���悤�ł��B�X�s�[�h�ᔽ�Ȃ�Ė��ɂȂ�܂���B�Ƃɂ����A��q�͖Z�����̂ł�����B

�@�������āA���b�J�ƃ��f�B�i�̏��炪�I���ƁA�A��ɂ́A�y�Y�ł����ς��̉ו��������ċA������킯�ł��B����ɗ��邽�߂ɁA�e�ʂ��イ����؋������Ă���̂ł�����A���̂���̂��y�Y�Ƃ����킯�ł��B��H�̌��ւ̓W�F�b�_�ł����A���̏���҂����̂��߂ɁA�ʏ�̓�����Ƃ͕ʂɁA���ʂ̏���҂����̂��߁i�c�̂ŃT�E�W�ɗ���l�����̂��߁j�̓��ʂȒʊ֎{�݂�����̂ł��B�����ɂ͖ܘ_��X�͏o���肷�邱�Ƃ͏o���܂��A����ł��A��`�Ō���l�ŗ���l�����̋A��̉ו��̑������Ƃɂ͂т����肵�܂��B�Ƃɂ����A���̎������\���̐l�������T�E�W�A�������A���b�J�ƃ��f�B�i�ɎE�����Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B

����Ȋ����ŁA�܂��܂��A�����ȓ��X���߂��Ă���ɂ͎��Ԃ������肻���ł����A���āA���ꂩ��A�T�E�W�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�@�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����