|

| 各地区の紹介 ⑤ [井野③・井野町] |

| 井野の中の「井野町」を訪ねました (約5.0キロ) |

| コース |

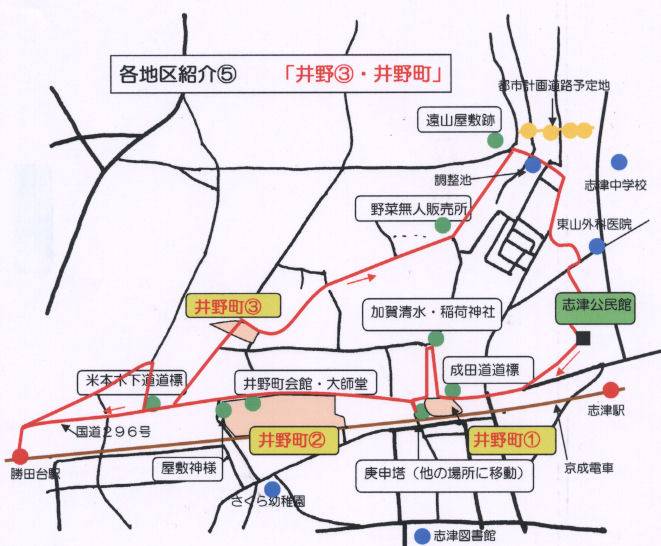

| 志津公民館ー06.ー成田道標(団十郎道標)ー0.2ー加賀清水・稲荷神社ー0.2ー井野町①ー0.4ー井野町会館・大師堂・井野町②ー0.1ー屋敷神様ー07ー勝田台駅北口(トイレ休憩) ー0.6ー米本木下道庚申塔道標ー0.4ー井野町③ー0.3.ー八千代市との境界ー0.5ー無人野菜販売所ー0.2ー遠山屋敷跡ー0.1ー都市計画道路予定地ー0.7ー志津公民館 |

| 井野地区3回目(最終回)は点在している「井野町」と八千代市との境界も合わせて紹介します。 |

| 地図のプリントはこちらから 3箇所の井野町特集はこちらから |

|

| このコースで最初に到着する場所はこちらです。 |

| 成田山道標(団十郎道標) 市川団十郎が寄進したもので、右側に「天はちち地はかかさまの清水かな 天保2年辛卯年9月吉日 7代目団十郎敬白」と刻まれています。 |

| 古帳庵古帳女句碑道標 次の2句が刻まれています。「春駒やここも小金の原つづき 古帳女」「立止まりたちとまるかや舞雲雀 古帳庵」。両名の句碑は、関東一円に沢山建てられているとのことです。 |

| 成田山信集講道標 上座の国道296号線沿いにある道標と同じで、岩田長兵衛が成田街道沿いに建てたもので、現在習志野から酒々井まで5基が確認されています。 |

| 成田山常夜灯 街道沿いにあり、一晩中明かりを灯していました。 |

| 加賀清水・稲荷神社 |

|

| 加賀清水(左)と稲荷神社(右) |

| 加賀清水 第8代佐倉藩主大久保加賀守忠朝(1678~89)が江戸往来時に立ち寄ったもので、その名前に因んで加賀清水と呼ばれています。 |

| 稲荷神社 井野町の氏神様として崇敬を受けています。 |

| 庚申塔 元は井野町の線路踏切際に鎮座していたものです。文政元年(1818)11月吉日と刻まれています。 |

| ここから国道296号へ戻ると目の前が井野町の飛び地「井野町①」です。 |

| 井野町小史 文久2年(1862)江戸詰め堀田藩士が井野新田を開拓し、井野の中に「井野町」ができました。現在3箇所の「井野町」が残っています。 |

| 勝田台駅に向かって左側の歩道を進みましょう。程なく、井野町会館・大師堂・井野町②です。近くに個人が管理している「屋敷神様」が祀られています。 |

| 更に西進し佐倉市から八千代市に入ると左手に京成電鉄の「勝田台駅」があります。北口広場の一角にトイレがあります。 |

| 国道296号を横断し、両市の境界の道路を散策、下水道のマンホールの蓋のマークで今どちらの市を歩いているか判断しましょう。両市のマークをお目に掛けましょう。 |

|

| 佐倉市(左)と八千代市(右) |

| 米本木下道庚申塔道標はこちらです。明治4年(1870)3月と刻まれています。 |

| 信号の所まで戻り左折、約200m進むとそこが3番目の「井野町」です。 |

| しばらくは左に八千代市、右に佐倉市の境界近くを進みます。さまざまな形のマンションを眺めるのも楽しいものです。 |

| 無人の野菜販売所、代金はどこにと探すと古い消火器が・・そうです、この中に入れます。 |

| ここは遠山屋敷跡です。佐倉藩武道指南役、遠山竜五郎の屋敷があり、小銃射撃や野戦の訓練が行われていたといわれています。 |

| すぐ近くに都市計画道路予定地があります。計画されてから何年になるのでしょうか。道路を作るのは大変ですね。 |

| 以上で今回のコースの見どころは終わりです。公民館まで700m、 お疲れ様でした。 |

| |