京商 紫電 EP400の製作 (局地戦闘機 紫電11甲型 N1K1-J)2012/6/8~ 2012/7/26 紫電11甲型の飛行写真を追加

京商が輸入販売するPrima Classe 紫電 EP400 です。 中翼の水上戦闘機「強風」を陸上機に変更してできたのがこの「紫電」です。 京商の紫電は主翼取付け位置が中翼よりも下側にあり低翼の紫電改(紫電21型)に近い形状です。 製作にあたって変更した点は マイクロサーボへの負荷軽減と軽量化のため可動式尾輪を固定式に変更しました。 キットに付属していた排気管は形状が大きく不似合いだったので木片で製作しました。 主輪は偏心し、尾輪は大き過ぎるので手持ちの車輪と変更しました。 初飛行では取扱説明書の舵角や重心位置では操縦は非常に難しく変更が必要でした。 機体スペック (京商のホームページから) 全長 740mm 全幅 1,000mm 全備重量 約 850~950g 翼面積 17dm2 翼面荷重 約50~56g/dm2 翼型 オリジナル準対称 11.1V-1200~2100mAhリポバッテリー 製作する前にフィルムにアイロンを当てよう 届いた機体の箱を開けて取り出してみたところ主翼上面翼端のフィルムが剥がれていました。下面とのラップがわずかしかなく接着が弱かったため剥がれたものと思います。 すぐにアイロンをかけて貼り付けましたが皺が残ってしまいました。こんなことがあったのですべてのエッジ部分は剥がれないように再度アイロンをかけておきました。 また、この機体は濃い色のフィルムを使っているので日向にちょっと置いておいただけでフィルムがたるんでしまいました。 弛んで皺がよっているところをよく見るとフィルムがきちんとバルサに張り付いていなかったところだということがわかりました。 フィルムとバルサがきちんと張り付いていないところをチェックして事前にアイロンをかけておいた方が良いでしょう。 尾輪の変更

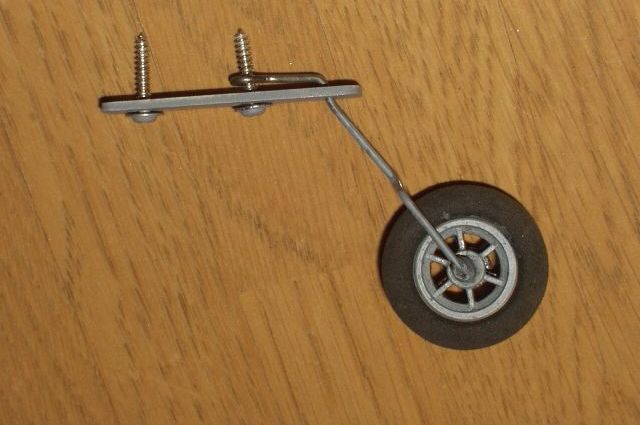

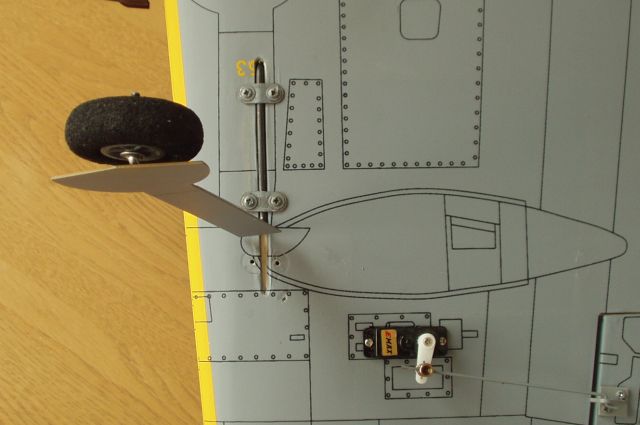

ピアノ線の長さが短くなったので少しは軽量化できサーボへの負担もなくなるでしょう。 尾輪は手持ちの少し小さいタイヤに変更しました。 主輪の取付け  タイヤを手で回すと偏芯していてグラグラ回るので手持ちのタイヤに変更しました。実機の写真を見るとこちらの方がむしろ本物に近い感じです。

離着陸でお辞儀をしないようするため、主輪が前に出るようにピアノ線の角度を少し曲げなおしました。

タイヤを手で回すと偏芯していてグラグラ回るので手持ちのタイヤに変更しました。実機の写真を見るとこちらの方がむしろ本物に近い感じです。

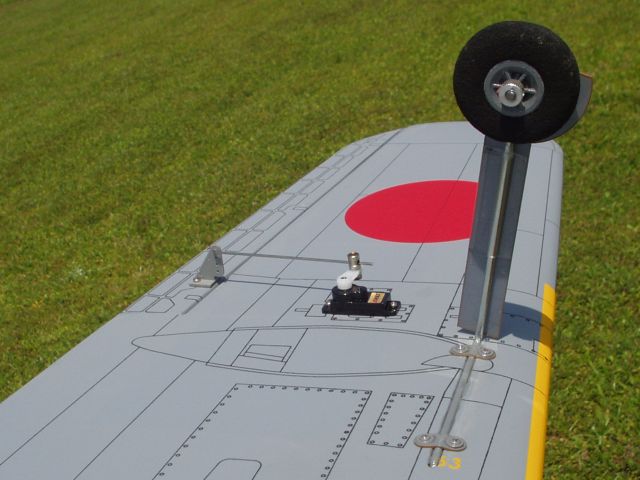

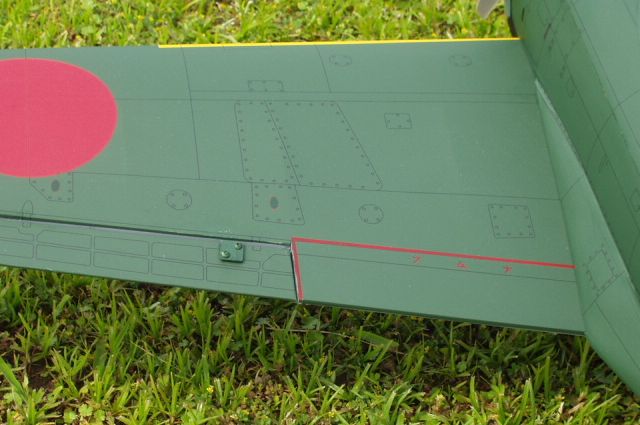

離着陸でお辞儀をしないようするため、主輪が前に出るようにピアノ線の角度を少し曲げなおしました。はじめから少し前にでるように曲げてあればよかったのですが、後で捻って曲げた物は着陸を繰り返すとすぐに元の角度に戻ってしまいます。 面倒なことですがお辞儀を防ぐにはこれしかありません。 主翼下面のパネルラインを見ると20mm機銃のポッドが描かれているのでこの機体が「甲」型というのがわかります。 ギアの取付け位置ですがギアのパネルラインより外側についています。後で20mm機銃をつけようとした場合、場所が良くありません。 キャノピーの取付け  取扱説明書ではキャノピーをネジ止めすることになっていますが見栄えが悪いので余分なところをハサミでカットし接着剤で取り付けました。

取扱説明書ではキャノピーをネジ止めすることになっていますが見栄えが悪いので余分なところをハサミでカットし接着剤で取り付けました。このキットのキャノピーは少し黄色みがかっていて曇っています。計器板と射爆照準器を作ってみましたが良く見えません。ちょっとがっかりしました。ネットで製作記事などを見るともっと透明です。残念。 排気管の製作  キットに付属する排気管は大きすぎて不恰好だったので木片から製作しました。排気管の形状は実機の写真で見ると角型なので角型としました。排気管の数は18気筒なので片側9本になります。

カウリングを取り付けるネジが邪魔になりますがネジと当たる部分を少し削って両面テープで貼り付けています。

他の部分は瞬間接着剤で付けました。上部のネジ2本は溝からはみ出さないように頭の小さいネジに変更しています。

キットに付属する排気管は大きすぎて不恰好だったので木片から製作しました。排気管の形状は実機の写真で見ると角型なので角型としました。排気管の数は18気筒なので片側9本になります。

カウリングを取り付けるネジが邪魔になりますがネジと当たる部分を少し削って両面テープで貼り付けています。

他の部分は瞬間接着剤で付けました。上部のネジ2本は溝からはみ出さないように頭の小さいネジに変更しています。左の写真ではネジの上に貼り付けた排気管を剥がして撮影しています。 モーター、プロペラ、スピンナーの取付け

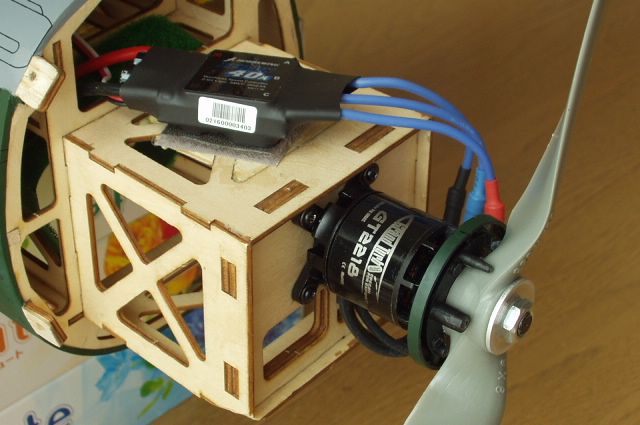

プロペラは9×6を使いましたがモーターのプロペラシャフトが短いため、これ以上大きなピッチのプロペラはつけることができません。E-MAXモーターのスペアーパーツとしてもう少し長いアダプターがあればいいのですが。 APCの9×6Eのプロペラで1800mAh 25cのバッテリーをつなぎフルスロットルで18.3A程度の電流が流れます。200W 程度にはなるのでまあいい値かなと思います。 アンプは当初30A BEC 2Aのものを使う予定でしたがエルロン・サーボにデジタル・サーボを使ったのでBEC容量が心配になり、BEC 3Aの40A アンプに変更しました。モーター電流容量的にはオーバースペックになってしましました。 スピンナーはアルミバックプレートの物を使いたかったのですが、手持ちのMK製40mmのプラスチック・バックプレート・スピンナーを使いました。 プロペラシャフトがもう少し長ければ良いのですが、バックプレートの厚さがあるのでプロペラを押さえるワッシャーは付属の物から薄手のワッシャーに交換しています。 取り付けは初めなかなかスピンナーのセンターがでず手で回すとセンターがずれて回っているのがわかります。プロペラのハブとあたるスピンナーの内部を削ってなんとか治まりました。 <注>何回かのフライト後、スピンナーの脱着をしたら、振動が出ていろいろ調整をしましたが、振動を取ることができず、スピンナーを45mmのアルミバックプレート ABスピンナーに変更しています。 メカの搭載  インターネットを見るとエレベーターとラダーのサーボをノーズ位置に変更して搭載し錘をつけずに重心をあわせたという記事がありましたが大変なのでオリジナルのまま搭載しました。

今回、スケール機なのでアンテナを出さないように受信機を2.4Gにしましがアンテナを90度に配置しなければならないので搭載位置をいろいろ考えた結果、サーボの前にバルサ板を張りそこに付けることにしました。

アンプはクーリング効果の良いモーターマウントの下に取り付けました。

インターネットを見るとエレベーターとラダーのサーボをノーズ位置に変更して搭載し錘をつけずに重心をあわせたという記事がありましたが大変なのでオリジナルのまま搭載しました。

今回、スケール機なのでアンテナを出さないように受信機を2.4Gにしましがアンテナを90度に配置しなければならないので搭載位置をいろいろ考えた結果、サーボの前にバルサ板を張りそこに付けることにしました。

アンプはクーリング効果の良いモーターマウントの下に取り付けました。ダミーエンジンがついてきましたがアンプやバッテリーのクーリングを考えると取り付けないことにしました。 パイロットとアンテナを作る  ユンカースの次に作る機体は日本海軍機と決めていたのでパイロットが先に出来ていました。右腕に日章旗のある海軍パイロットです。10分の1ぐらいの人形サイズなのでこの機体には少し大きいですが乗せました。ふわっと軽い粘土製です。

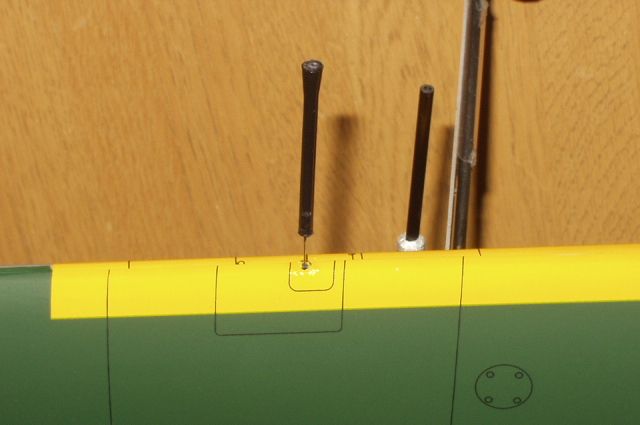

ユンカースの次に作る機体は日本海軍機と決めていたのでパイロットが先に出来ていました。右腕に日章旗のある海軍パイロットです。10分の1ぐらいの人形サイズなのでこの機体には少し大きいですが乗せました。ふわっと軽い粘土製です。アンテナはバルサ製で脱着ができるよに2本のピンで差し込んで留めるようにしています。  大戦機にくわしいクラブ仲間に気にしていたパイロットのサイズを「大きいんじゃない」と指摘されヤッパリ新しいパイロットを作ることにしました。

右側が新しいパイロットです。ちょっと熟練パイロットになってしましました。最初のパイロットは自分ではよいできだと思っていたので残念です。(2012/6/11)

大戦機にくわしいクラブ仲間に気にしていたパイロットのサイズを「大きいんじゃない」と指摘されヤッパリ新しいパイロットを作ることにしました。

右側が新しいパイロットです。ちょっと熟練パイロットになってしましました。最初のパイロットは自分ではよいできだと思っていたので残念です。(2012/6/11)

マーキングと塗装の修正

オリジナルの塗装で一番気になる部分は尾部の塗装です。胴体下面は暗緑色と灰色で塗り分けられていますが。尾部の胴体側面は暗緑色のままです。実機同様に水平尾翼にかかるように灰色のプラカラーで塗りました。 次に垂直尾翼、左側の機番の下の黄色い線ですが、実機写真を見るとタブのロッドでした。間違って黄色に塗られたものと思います。少し暗めの暗緑色に塗り直しました。 フラップエリアの注意を示す赤枠が無かったので塗装しました。「フムナ」の表示はありましたが黒色だったので赤色で上から塗りました。 主翼上面の4個の編隊灯ですが左右とも日の丸と同色の赤い色で塗られています。この色は間違いだと思います。ネットの記事を読むと翼端灯と同色、右は赤、左は緑のようですが、97艦上攻撃機の乗員の話しでは97艦攻は左右とも白色(尾灯と同じ電球色)と書かれているものもあります。 とりあえずあまりにも目立つので艶有り暗緑色で塗りつぶしました。紫電改の実機写真では埋め込み型の編隊灯となっているので紫電も埋め込み型のような気がしますがわかりません。  スピンナーの色は機体と同色の暗緑色にしました。

スピンナーの色は機体と同色の暗緑色にしました。カウル・フラップの境部分がわかるようにサインペンで書き込みました。 機首部にある胴体の溝を黒色で塗りました。 舵角と重心の調整 指定重心位置は前縁から76mmでメインスパーより少し後方になります。1800mAhのバッテリーを積んでも約30グラムの錘をノーズカウルの前方に積む必要がありました。これでほぼメインスパー上になります。 エルロンの指定舵角は12mmですがこれでは大きすぎると感じたので少し減らして取り付けました。エレベーターは18mmですがこれではラダーに当たるのでラダーに当たらない舵角まで下げました。ラダーは28mmですが少し下げました。 機体メカ・スペック ブラシレスモーター:E-MAX GT2218/09 1100KV リポ:DP 3セル1800mAH ペラ:9×6E アンプ:ホビーウイング40A SBEC3A 受信機:Frsky 6CH サーボ:JR ES375×1,CORONA CS939MG×1,EMAX ES08D×2 全備機体重量:893g(LIPO及び30gの錘を含む) 京商紫電の完成(塗装の修正後の写真)

初フライト 2012年5月24日、滑走路に正対した南風で初飛行です。バッテリーは1600mAh、1800mAhより軽くなりますが、ほぼ指定重心です。ノーズの短いスケール機を飛ばすには気を使います。指定重心では少し後ろのように感じていたのでクラブ員の方に 補助をしてもらい離陸です。パワーもあるのですんなり離陸しましたが非常にエレベーターが敏感です。頭上げ気味だったのでトリムダウンしてもらい 飛行を続けましたがあまりにも敏感なので早々と切り上げて着陸です、無事着陸できてほっとしプロポのデュアル・レートを見るとエレベーターがハイのままでした。エルロンとエレベーター共にローにしたと思い込んでいて切り替えずにフライトしてしまいました。 2回目はデュアル・レートをハイ側ロー側共に下げ1800mAhのバッテリーでフライトです。少し重たいバッテリーに替えたのと舵角を減らしたのでだいぶ飛ばしやすくなりました。いつもはデュアル・レート・ローの時はエクスポを入れないのですが少し入れることにしました。 スピードをつけて飛ばすと安定したフライトができます。着陸時はスピードを落とし過ぎないように注意が必要です。

甲型へのディテール・アップ 2012/7/12 紫電11型に20mm機銃ガンポッドがないのが気になります。乙型なら機銃が内装されたのでこのままで良いのですが、物足りません。 紫電には無骨な20mm機銃ガンポッドが付いているほうが好きなので取り付けることにしました。 ①ランディング・ギア取付け位置の変更  取り付けにあたり最大の問題はギアの取付け位置が外側にあるため、このままではガンポッドを取り付けることができないことです。

このためギアの取付け位置を内側に変更する必要があります。

既存のギアを短くし曲げ直しても良いのですが、3mmピアノ線(ヘリのスタビライザー・バー)があったので新しく作りました。

ギアを取り付ける外側のプレートの位置に補強材が無くバルサに留めることになるので強度が心配でしたが、

ギア位置変更後のテストフライトでも取れることは無かったので大丈夫そうです。

取り付けにあたり最大の問題はギアの取付け位置が外側にあるため、このままではガンポッドを取り付けることができないことです。

このためギアの取付け位置を内側に変更する必要があります。

既存のギアを短くし曲げ直しても良いのですが、3mmピアノ線(ヘリのスタビライザー・バー)があったので新しく作りました。

ギアを取り付ける外側のプレートの位置に補強材が無くバルサに留めることになるので強度が心配でしたが、

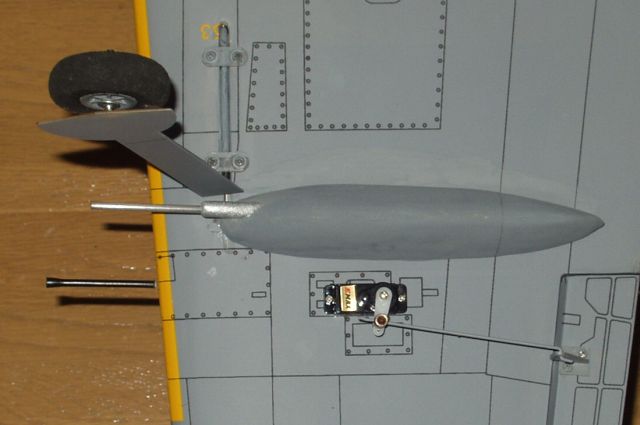

ギア位置変更後のテストフライトでも取れることは無かったので大丈夫そうです。②ガンポッドの製作

20mm機銃は3mmのカーボンパイプを使っています。両側で約4グラムでできました。 ③主翼20mm機銃の製作

着陸でお辞儀をして曲がったあと、真直ぐに戻したら、折れてしまいました。銅線が細かったせいも有り、耐久性は残念ながらありませんでした。変更の予定です。  20mmガンポットは両面テープで貼り付けています。

20mmガンポットは両面テープで貼り付けています。

紫電11甲型の完成

スピンナーを振動対策でアルミバックプレートのものと交換したため、少し尖った形状の物になってしまいました。

スピンナーを振動対策でアルミバックプレートのものと交換したため、少し尖った形状の物になってしまいました。最終的な全備重量は1800mAhのリポを含めて904gになりました。 紫電11甲型の飛行写真 2012/7/26

2012/7/26 辻野太郎丸氏撮影 参考 実機写真

NEXT

|