京商 ユンカース Ju87 シュトゥーカの製作2011/2/24~ 2012/2/29 Ju87G-2飛行写真ギャラリーを追加 更新

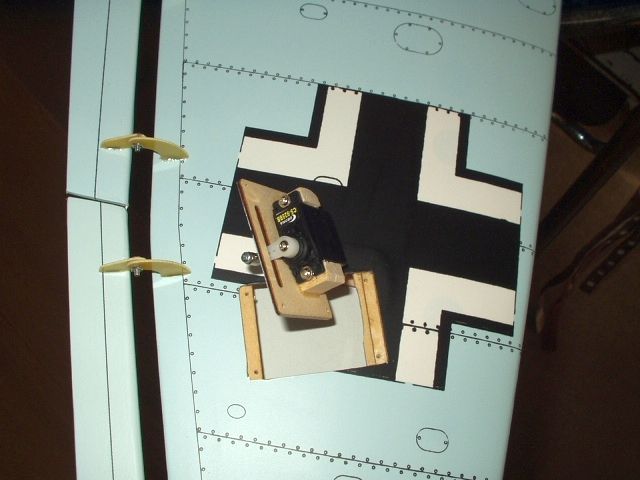

京商が輸入販売するPrima Classe ユンカースJu87シュトゥーカ EP400 を製作しました。機体のシリーズはオイルクーラーやキャノピーの形状、主翼の翼端が延長されているのでJu87D-5です。  インターネットでJu87の飛行記事を読むとスパッツが草に引っかかり破損したという記事があったので、スパッツを取付けた時の状態を見るとギアが変形するとすぐにスパッツに当たります。また、家のフロアーに機体を置いて手で押してみたところ、タイヤとスパッツが擦れることがわかりました。クラブの飛行場は芝生なのでスパッツを取り外したロシア戦線仕様にすることにしました。

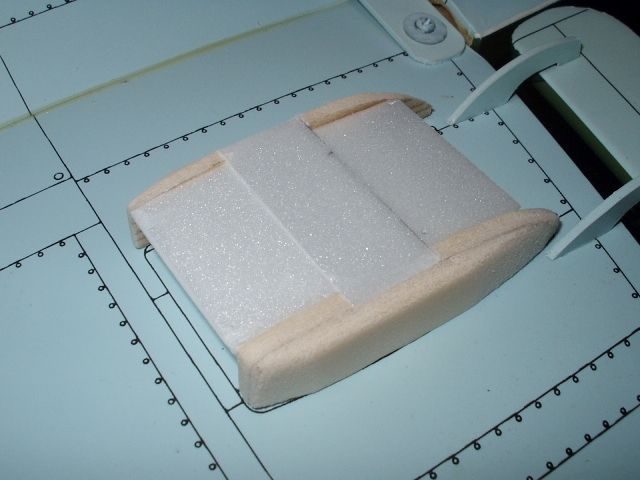

主脚カバーがまったくない状態では格好が悪いのでカバーを自作することにし、オリジナルのカバーから型を取りダイソーから発売されている「ふわっと軽いねんど」 で製作しました。重さは両方で約3グラムでした。取り付けはスポンジ両面テープで貼り付けています、少しぐらぐらするようにして、ハードランディングした時の逃げを設けました。

スパッツは両方で約30グラムありましたので自作カバーに変更することで軽くなりました。ただし、ハードランディングすると粘土製なので割れますが、瞬間接着剤ですぐに修理できます。

インターネットでJu87の飛行記事を読むとスパッツが草に引っかかり破損したという記事があったので、スパッツを取付けた時の状態を見るとギアが変形するとすぐにスパッツに当たります。また、家のフロアーに機体を置いて手で押してみたところ、タイヤとスパッツが擦れることがわかりました。クラブの飛行場は芝生なのでスパッツを取り外したロシア戦線仕様にすることにしました。

主脚カバーがまったくない状態では格好が悪いのでカバーを自作することにし、オリジナルのカバーから型を取りダイソーから発売されている「ふわっと軽いねんど」 で製作しました。重さは両方で約3グラムでした。取り付けはスポンジ両面テープで貼り付けています、少しぐらぐらするようにして、ハードランディングした時の逃げを設けました。

スパッツは両方で約30グラムありましたので自作カバーに変更することで軽くなりました。ただし、ハードランディングすると粘土製なので割れますが、瞬間接着剤ですぐに修理できます。

尾翼の取付け  尾輪のピアノ線の曲げる方向で固定式にするか可動式にするか選べます。可動式にするとラダーに直接差し込むことになるのでマイクロサーボに負担がかかりそうなので少し迷いましたが。可動式にしました。ピアノ線はラダーホーンで挟む位置に取り付けました。

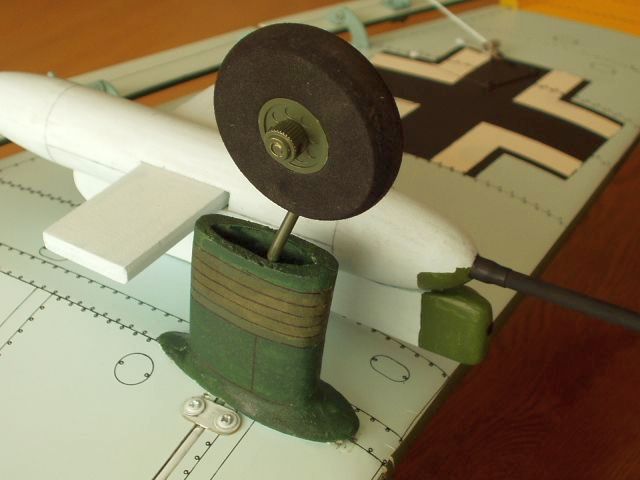

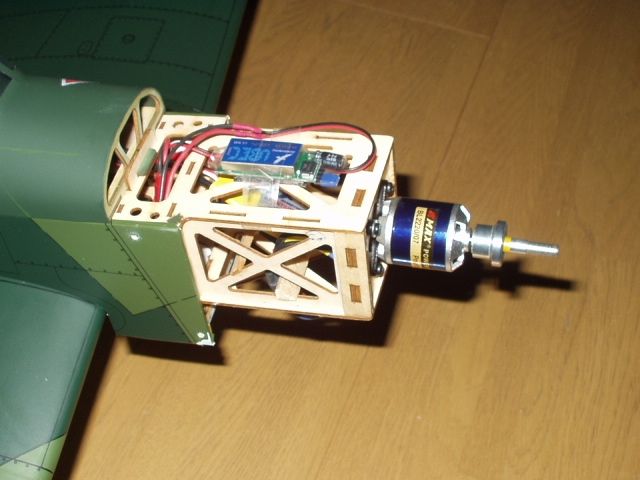

尾輪のピアノ線の曲げる方向で固定式にするか可動式にするか選べます。可動式にするとラダーに直接差し込むことになるのでマイクロサーボに負担がかかりそうなので少し迷いましたが。可動式にしました。ピアノ線はラダーホーンで挟む位置に取り付けました。エレベーターとラダーのペーパーヒンジは少し硬めのものが付いてきました。柔らかいものと換えたかったのですが手持ちがなかったので何回も折り曲げて少し柔らかくしてから取り付けました。 ペーパーヒンジの接着方法ですが、真ん中の隙間から瞬間接着剤で留めるように説明書では書かれていましたが、この方法ではヒンジが硬くなるので前回製作したT3の説明書あつた「ヒンジ部分に虫ピンで穴を開けそこから瞬間接着剤を流し込んで固定する方法」をとっていたのでこの方法で接着しました。 小さな穴の痕が残りますが良い方法だと思います。 モーターとスピナーの選定  モーターとスピナーの選定はいろいろ迷いました。200Wから250Wクラスのモーターが指定され、推奨モーターはサイクロン15となっていましたが、サイクロン15のスペックを調べると出力180W、機体重量:500~1,000gとなっているので推奨モーターではちょっと非力に思えます。手に入りやすく安価な物にしようと思いE-MAXのBL2220/07 1200KVにしました。マウント孔はぴったり合います。スピナーを取付けた時、カウリングにあわせマウントの調整が必要になるか心配でしたが、ハイペリオン製のコレットアダプター「HP-ADAP-40XL」を使うことで調整の必要がありませんでした。

スピンナーはアルミ・バックプレートのパイロット製AB SPINNER 57mmを使いました。コレットのプロペラ軸が6mmでバックプレートの孔径が6mmよりわずかに大きい程度でしたがテープを巻いて太さを調整し取り付けました。モーターに対してずいぶん大きなスピンナーだったので心配でしたがプロペラ9×4.5Eを着けてのテストランでは振動も無くうまく取り付けることができました。

以前、他の機体でプラスチック製バックプレートのスピンナーを使ったときセンターがでず取付けをあきらめたことがあります。

モーターとスピナーの選定はいろいろ迷いました。200Wから250Wクラスのモーターが指定され、推奨モーターはサイクロン15となっていましたが、サイクロン15のスペックを調べると出力180W、機体重量:500~1,000gとなっているので推奨モーターではちょっと非力に思えます。手に入りやすく安価な物にしようと思いE-MAXのBL2220/07 1200KVにしました。マウント孔はぴったり合います。スピナーを取付けた時、カウリングにあわせマウントの調整が必要になるか心配でしたが、ハイペリオン製のコレットアダプター「HP-ADAP-40XL」を使うことで調整の必要がありませんでした。

スピンナーはアルミ・バックプレートのパイロット製AB SPINNER 57mmを使いました。コレットのプロペラ軸が6mmでバックプレートの孔径が6mmよりわずかに大きい程度でしたがテープを巻いて太さを調整し取り付けました。モーターに対してずいぶん大きなスピンナーだったので心配でしたがプロペラ9×4.5Eを着けてのテストランでは振動も無くうまく取り付けることができました。

以前、他の機体でプラスチック製バックプレートのスピンナーを使ったときセンターがでず取付けをあきらめたことがあります。

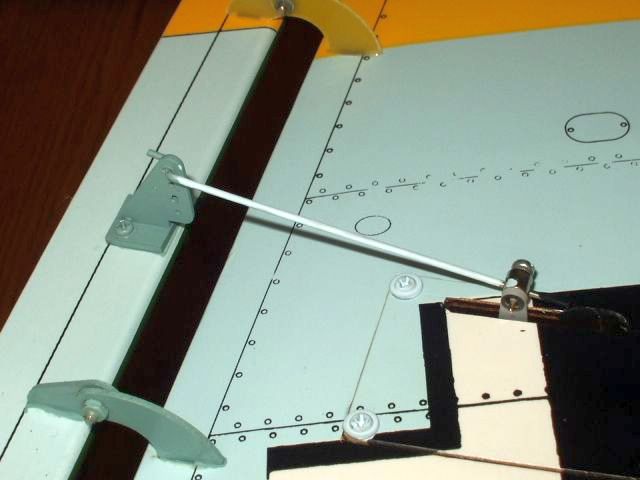

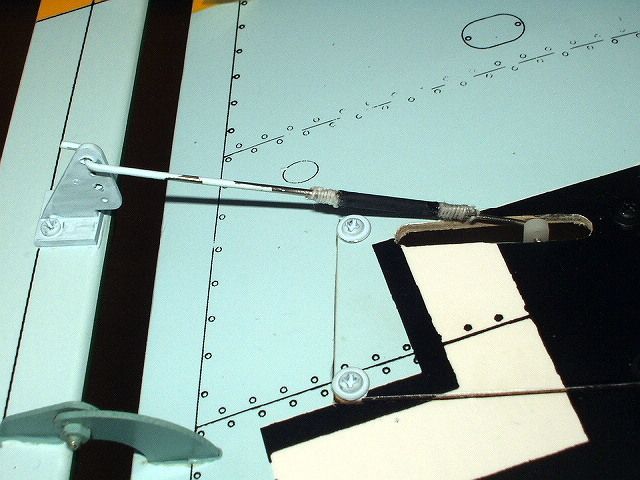

エルロン・リンケージ (2011/4/27更新) エルロンのリンケージはサーボが埋め込みになっているのでサーボ・ホーンを長くしないとリンケージがうまくできません。 そのため、エルロンを動かす力が弱くなります。エルロン・ホーンは隙間エルロンのため、ホーンを長くとっても実質短くなります。従ってエルロンは軽く動かなければ負けてしまいます。作動トラベルも制限されています。 トルクの弱いマイクロサーボを使うには短いホーンでもサーボがフルに動けるようにカバーをカットしたりリンケージのやり方を変更するなり改造する必要があります。 とりあえず、アジャスト・エンド・ストッパーをキット付属のものから小さめの物に変更し取り付けましたが、トラベルが50%程度しかとれず不安定なフライトとなりました。 そこでちょっとやりづらいですがサーボ・ホーンを短くしリンケージをやり直してトラベルを100%取れるようにしました。 左の写真が取扱い説明書の方法です。右の写真がサーボ・ホーンを短くしカバーのスロットを広げリンケージを変更したものです。

エレベーター&ラダーのリンケージ (2011/12/06)  エレベーター&ラダーのリンケージは組立て説明書では動翼側にアジャスト・ストッパーを取り付けることになっていましたが、動翼側に付けるのは好まないのでサーボ側にしました。

サーボ側にした場合、ちょっとやりづらいですがストッパーを上下逆さまに取り付けないとリンケージがスムースに取り付けられません。

エレベーター&ラダーのリンケージは組立て説明書では動翼側にアジャスト・ストッパーを取り付けることになっていましたが、動翼側に付けるのは好まないのでサーボ側にしました。

サーボ側にした場合、ちょっとやりづらいですがストッパーを上下逆さまに取り付けないとリンケージがスムースに取り付けられません。

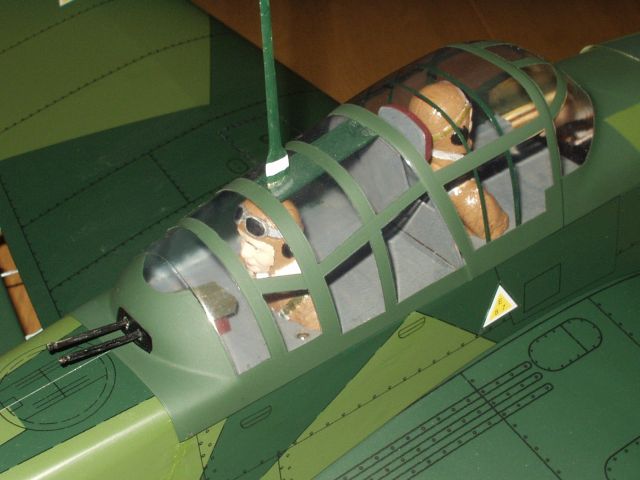

動翼の調整 Ju87のエルロン、フラップは通常の機体と違って隙間のある独特の取付け方になっているため、ニュートラル位置がよく分かりませんが取扱い説明書にはエルロン、フラップのニュートラル位置が書かれていません。困った説明書です。 京商が補足説明を入れてくれると助かるのですが。しょうがないのでインターネットで検索すると「ラジおやじ・岸清勝の勝手にR/C研究所」に「固定したフラップを取り付けるとき、主翼と平行に取り付けることダゾ!。勿論、左右も平行にするのダ。これを基準に、フラップ、エルロンの中立を出すの-----ダ!。」と 書かれています。写真つきですが、いまいち良く分かりません。ラジコン技術2010年7月号のハイペリオンの機体製作記事には「主翼翼弦と平行になる位置を中立としました」と書かれています。内側フラップは接着するのでフライトしてみて調整するわけにいきません。困ったものです。 結果的にこんな所かなという具合で付けました。 動翼の動作範囲ですが説明書には図面入りで何mmと書いてありますが、測定する位置が書かれていないので、これまたこれぐらいかなとなってしまいました。 コックピットを作る(2011/12/06更新) スケール機はパイロットが乗らないとカッコ良くありません、製作することにしました。パイロットと射撃手はいつも人形作りに使っている「ふわっと軽いねんど」で出来ています。元の型になる人形から型を取りそれを基にして作っています。 このねんどは乾燥した後は少し縮みますが非常に軽く仕上がり、良い材料です。防弾板や機関銃、アンテナも製作しました。アンテナは付属してきましたが大きすぎるのと転倒したときキャノピーの破損を少しでも和らげるためバルサを削って薄く作っています。

パイロットと射撃手が同じ顔だったのでパイロットの顔を若い顔に入れ替えました。ついでに襟元も気に入らなかったので作り直しました。(2011/12/06)

パイロットと射撃手が同じ顔だったのでパイロットの顔を若い顔に入れ替えました。ついでに襟元も気に入らなかったので作り直しました。(2011/12/06)マーキングと塗装の修正  Ju87G-2とした場合、機体のコード・マークはT6+ADなので第2地上攻撃航空団 第3飛行隊本部所属機(Ⅲ/SG2)となります。

Ju87G-2とした場合、機体のコード・マークはT6+ADなので第2地上攻撃航空団 第3飛行隊本部所属機(Ⅲ/SG2)となります。尾翼のカギ十字は描かれていなかったので、のり付き白色フイルムに印刷して張りました。部隊マークは対戦車部隊のマークにしました。 すでに張られたマーキングで気になる点があります。機首部分に白ふち、赤の三角マークが3箇所も張られていました。 このマークの意味は指定エンジンオイルの注意表示でエンジンオイルの給油口付近に表示されます。ネットで見るとプラモデルの作品例でルーデルの機体だけは3箇所につけられていましたが、3箇所もあるのは間違いです。 従って2枚は剥がしました。この表示には間違いがあります。ネットで調べると表示は”ASM Rotring Intava 100"と表示すべきですが”Robing"と間違って記載されています。 ASM(AeroShell-Mittel)、Rotring、Intavaはブランド名です。 塗装ですが、キャノピーと一体となったコックピット前方部分が1色となっていたので折れ線分割迷彩のパターンに合わせてプラカラーで塗りました。 プラカラーはフィルムの色に近いものを探してMr.COLORの340番フィールド・グリーンと15番 暗緑色(中島系)日本海軍機上面色を使いつや消し剤を少し追加しました。 排気管まわりは茶色1色だったので黒くマジックで塗り修正しました。 37mm機関砲を作る 37mm機関砲を取付けD-5からG-2にすることにしました。空気抵抗が大きくならないように少し細めに作りました。パイロン部分はバルサ、砲身は5mmのストロー、砲身先端部分はアロンアルファのキャップ、円筒部分とコーン部分は「ふわっと軽いねんど」、弾装は6mmスチレンボードで製作しました。 塗装後の重さは約8グラム(片側)で出来ました。飛行中落とさないかちょっと不安はありますが取付けは両面テープで貼り付けています。 着陸に失敗したとき主翼を壊さないように砲身はストローで出来ています。地面に当たったときストローが折れてくれるので主翼を保護することができます。 交換が容易にできるように接着せずに差し込んでいるだけです。実際に着陸に失敗してお辞儀をしてしまいましたが、ストローが折れ曲がり、両面テープでつけていた本体も取れずにすみました。本体の両面テープの張りなおしをしましたがストローの交換だけですみました。

フライト  Ju87D-5

Ju87D-52011年2月10日、37mm機関砲やアンテナはまだ着けていません、風も穏やかな絶好の初飛行です。インターネットで初飛行の記事を読むと頭上げが大きかったと言う内容を読んでいたのでクラブ員の方に助手をお願いして、臨みました。 離陸は滑走距離も短く容易に上がりましたが、スロットル中速でも大きく頭を上げるのでエレベーター・ステックから手を離せません。トリムダウンをしてもらってやつと一人で飛ばせる状態になりました。 エルロン、エレベーターも少し不安定でしたが飛行場の周りを数回、周回飛行し写真撮影をしてもらい着陸しました。、 スパッツが無いので前が少し軽くなっていることと、安価なサーボを使ったので不安定なのはそのせいもあると思います、とりあえすエルロンのずれを修正、錘を機首に乗せて試しています。 初フライトはお辞儀をせずに着陸ができたので2回目からはアンテナをつけてのフライトです。  Ju87G-2

Ju87G-237mm機関砲を取付けてG2としてのフライトはスパッツ無しのD5より前が少し重くなる分安定したフライトになっている気がします。エルロンのリンケージはサーボがフルに動けるように変更しました。 風が弱いときはいいのですが風があるときは低速でのフライトはふらつくので気が抜けません。着陸は柔らかい地面に降りたり、草に足をとられたりして2度に1回はお辞儀になり37mm機関砲を地面についています。 幸いストローでできた機関砲は引っ込んだり、折れたりしますが折れても、もとの真直ぐに戻っています。プラカラーが剥がれ割れてはいますが塗りなおすだけで外見上はほどんどもとにもどっています。 墜落&修理(2011/10/12) 夏場は濃い迷彩色の機体はフイルムが熱くなりたるみが出るので日なたには置いたままにできません。秋になり涼しくなりやっとユンカースの出番となりました。風は少し強いですが飛ばすことにしました。重心が後ろ気味なので風があるとなかなか思ったようなフライトができません。 スロットルをしぼると浮いてしまします。着陸のため、フラップを下げましたが頭を上げるのでスロットルを絞りぎみのまま風下から旋回し滑走路へ向きを変えたときスピードがなかったせいもあり高度約3メーターぐらいでふらつきそのまま墜落し転がってしまいました。機体の調整の悪さと操縦ミスです。 胴体は真っ二つに折れ、左主翼にはシワがよっていました。痛恨のミスです。

修理は胴体の前後の接続には強度を考えてエポキシ接着剤としましたが硬化時間の早いものを使ったため、つなぎ合わせている最中に硬くなり始め慌てて押し付けましたが胴体の右側が少し隙間が開いたようです。硬化時間の少し長い物を使えばよかったと後悔しています。 バルサで最低限の補強をして、接着の剥がれた部分やヒビのはいった部分は瞬間接着剤で貼り付けました。 主翼のシワ(内部ヒビ割れ)は軽量ホールのあるところのフイルムを一部切はがし、そこから内部に指を入れてシワがなくなるように持ち上げてピンホールをあけて瞬間接着剤を流し込み固めました。 失敗談ですが穴に入れた指まで瞬間接着剤でくっついてしまい取れなくなり、慌てました。ピンホールから除光液を流し込みとることができ事なきを得ました。  修理後の写真です、胴体の折れたところのフィルムのシワは残っていますが胴体フィルムの隙間はプラカラーで塗装したので目立たない程度にはなりました。

修理後の写真です、胴体の折れたところのフィルムのシワは残っていますが胴体フィルムの隙間はプラカラーで塗装したので目立たない程度にはなりました。修理前は後ろ重心だったので、ノーズカウル最前部に10号の錘(38g)を積みました。前回は適当に指を当てて重心位置を見ましたが、今回はキッチン秤を使って計算で求めることにしました。 1600mAhのバッテリーを積んで左ギア468g、右ギア486g、尾輪114g、合計1068g、重心は前縁部から84mmになりほぼ設計重心内にはいりました。 左右のギアで重量の差があるのがすこし気になりますが、良しとします。 修理後の初フライトはエレベーターダウンの量を減らして望みましたが、修理前と比べ非常に飛ばしやすくなりました。 墜落の教訓として風のある日はフラップを下げないで着陸することにしました。 この機体でもっとも気に入らないキャノピーをどうするか迷うところです。パイロット席のスライド窓が小さく、縦の窓枠が省略され窓枠の横線が太すぎます。 とりあえずパイロット席に窓枠に縦の線を内側から入れました。薄いプラ板を細く切って塗装し内側から接着しました。実機も内側に窓枠があります。

(2012/2/13)本格的に修正することにしました。まずはプラモデル用のMr.ペイントリムーバーで窓枠のペイントを取り除くことにしました。

(2012/2/13)本格的に修正することにしました。まずはプラモデル用のMr.ペイントリムーバーで窓枠のペイントを取り除くことにしました。ティシュを細く切り窓枠に付けながら塗りつけて乾かないように、さらにラップを張りました。塗装がふやけて剥がれるのに丸1日かかりました。本当は全部剥がして一からやり直す方が綺麗に出来るのですがちょっと手を抜きました。 塗装を剥がしたところ、窓枠の部分は内側に盛り上がった線が描かれています。また、塗装が剥がれないように表面をサンドペーパーで荒らしてありました。 そのため、少し曇った感じになっていますがめんどうなのでそのまま、新しい窓枠を塗装しました。 パイロット席のスライド窓の大きさが少し小さいので後ろ側の窓枠を紙で作り貼り付けて大きくしています。 後部射撃手の窓も小さいので窓枠を少し前側にずらして塗装しました。回転銃座側の塗装はまったく間違っていて後方が見えないので正しく塗り直しました。 回転銃座の前側の枠を紙で作り内側から貼り付けています。

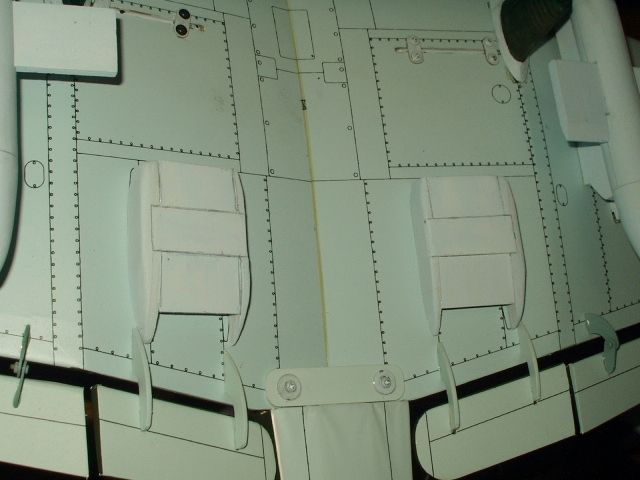

主翼下面にラジエターの取付け(2012/2/1) 撮っもらった飛行写真を見ると主翼下面にラジエターが無いのが少し寂しく感じます。スチレンペーパーで作ることにしました。 主翼下面に描かれていた線をもとに作りましたが、製作後に実機の写真と比べると高さが少し高すぎたようです。

完成記念写真 いろいろ手直ししてほぼ完成した写真です。スピナーも塗装すれば良いのですが飛行中の視認性を良くする為そのままにしてあります。 機首の戦車マークはこの機番の機体には付いていないのが正しいみたいですが、G2には付けるほうが似合っているので付けました。(2012/2/19撮影)

Ju87G-2飛行写真ギャラリー(2012/2/29)

2012/2/21辻野太郎丸氏撮影

NEXT

|