�z�[���y�[�W�@�����

�@

|

���u�\�������������^�g

�̊����ׂɊւ����l�@�@�@�@�@ |

|

|

|

�@��@���� |

|

|

|

�v��

�@���܂��܂Ȑ��i�A���邢�́A�Y�Ɗ����̊��ɑ��镉�ׂ�]�������i�Ƃ��Ēm���Ă���̂��ACradle-to-Grave Analysis �ƌ�����LCA( Life Cycle Analysis)�ł���B���̎�@�ɏ]���A��m�ތ^�g�̑�ւƂ��ĊJ�����ꂽ�������̌^�g�ɂ��Ċ����ׂ�]�������B���̐��i�́A�ϋv���ɗD��A���^�g�ɔ�ׂāA����ł̓]�p�����|�I�ɑ��傷�邱�Ƃ���A�����ׂ̎w�W�ƂƂȂ�Y�_�K�X�̔������ɂ߂ď��Ȃ����Ƃ����������B�����������i�y�����Ă������Ƃ��A�M�щJ�т̔��̂��팸���A�n���̉��g���h�~�Ɍq������̂Ɗ��҂����B�@

�@�@�@�@���@�@�@�@�e

���^�g�̊����ׂɊւ��錟��

1.�@�͂��߂�

2.�@�]���̕��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

3�@LCA�̃J�o�[���ׂ��͈́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

4

�����̍̌@�ƗA���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

5.�@�����̐���

6.�@�i�t�T�E�N���b�L���O

�@�@�v���s�����̐���

7. �d������

8.�@���^�ɂ��^�g�̐���

9.�@�^�g�̎g�p�ƃ��T�C�N��

10. �����^�g��LCA�]������

10.�@����LCA�]������

11.�@�c���ꂽ���

�@���T�C�N���V�X�e���̊m��

1.�@�͂��߂�

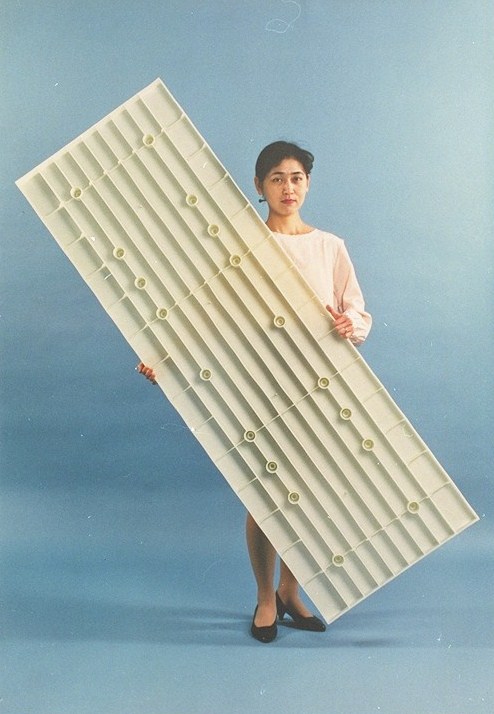

�@�@�@���z����Ŏg�p����鍇�^�g�̍ޗ��́A���̖w�Ǔ�m�ނł���B����A�W�A�̔M�щJ�т̂��Ă���킯�ł��邪�A���������s�ׂɂ��L��ȐX�т��j��A�����ɏZ�ޓ����B����ł��Ă����Ă���Ƃ�����B�M�щJ�т̔��̂́A�厩�R�̔j�����łȂ��A�n���K�͂Ō����ꍇ�̐X�т̏d�v�ȋ@�\�ł����C���̒Y�_�K�X�̌Œ�Ƃ��������܂ł��j�Ă���̂ł���B�������A���̃R���N���[�g�^�g�͎g�p���ꂽ���Ƃ́A�ċp����������Ă���A���̍ۂɁA�ޖ̂Ȃ��ɌŒ肳�ꂽ�Y�f�������Y�_�K�X�ƂȂ��C���ɕ��o�����B�����������Ƃ���A���̍ޗ��Ƃ��ē�m�ނ��g�����Ƃɑ����̔��W�������B�����ŁA��R�̑�^�g���J������Ă����B�����ł́A�V���̌^�g�̑�֍ނƂ��ĊJ�����ꂽ�����^�g�u�J�^���[�N�v�ɂ��āA���ޗ��̊m�ۂ���A���̐����Ǝg�p�A�����āA�ŏI�I�ȏ����Ɏ���܂ł̊����ׂ��A�Y�_�K�X�̔����ʂƂ������l�ŕ]�����邱�ƂƂ����B

2.�@�]���̕��@

�@�@�@�����ׂ̕]���̕��@�Ƃ��ẮA���鐻�i�̕]��������ꍇ�ɁA���̐��i�̌��ޗ��̊m�ۂ���n�܂�A���̐��i������܂łɂǂꂾ���̒Y�_�K�X�����邩�ƎZ�o������@�A�����́A�g�p���ɂǂꂾ���̊����ׂ��邩�ƌ������Ƃɒ��ڂ��ĕ]����������@�A����ɂ́A���ޗ��̊m�ۂ���A�����A�g�p�A�����āA�ŏI�����Ɏ���܂ł̊Ԃɔ�������Y�_�K�X�̗ʂ����߂āA�����]��������@�Ȃǂ�����B�����́A��������Y�_�K�X�̑���ɁA���ׂĂ̓����G�l���M�[�����Ƃ߁A�����Y�_�K�X�Ɋ��Z������@�Ȃǂ�����B�d�C�����Ԃ̂悤�ɁA�[�d�����d�C�Ŏ����Ԃ�����̂ŁA�����Ԃ̎g�p���ɂ͒Y�_�K�X�̔����͂Ȃ��̂�����A�]���āA�d�C�����Ԃ͊��ɗD�����Ƃ����������Ă���ꍇ�����邪�A�������A���̓d�C���̂��̂ɂ��ẮA���ꂪ�ǂ̂悤�Ȍ`�Ŕ��d����Ă��邩�ɂ��A���ɑ傫�Ȋ����ׂ��������Ă���ꍇ������̂ł���B�����������Ƃ���A�����ׂ���������͈͂́A�ǂ̂悤�ȗ���ɗ����]�����邩�ł͂Ȃ��A���ׂĂ��[���ł���悤�Ȍ`�ŁA���͈̔͂m�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���������Ӗ��ŁA���̓��O�ɂ����č����d��ɋc�_����Ă���̂��ALCA

�Ƃ�����@�ɂ��]���ł���B���̕]���́A����ꂪ���i�Ƃ��Ďg�p���Ă�����̂ɂ��āA���̐��i���ł���Ƃ��납��A�ŏI�I�ɋ@�\�����Ƃ���܂ŁA�܂�A�ŏI�I�ȏ���������Ƃ���܂ŁA���̂��ׂẲߒ���ԗ�����`�ŁA�܂�A���i����邽�߂̍ޗ��̊m�ۂ���A�p�������E���̂��̂����R�ɖ߂��܂ł̂Ƃ���܂ł̉ߒ��ɂ��āA���̊Ԃɔ�������n�����g���̌����Ƃ����Y�_�K�X�̔����ʁA���邢�́A�ꍇ�ɂ���ẮA�����G�l���M�[�����Ƃ߁A�����Y�_�K�X�Ɋ��Z���āA���ɑ��镉�ׂ̖ڈ��ɂ���Ƃ������̂ł���B�C�O�ł́ALCA�̕]���̕��@�ɂ��āA������ACradle-to-Grave

Analysis�Ƃ����\���������Ă���قǕ��y���n�߂Ă���B1)

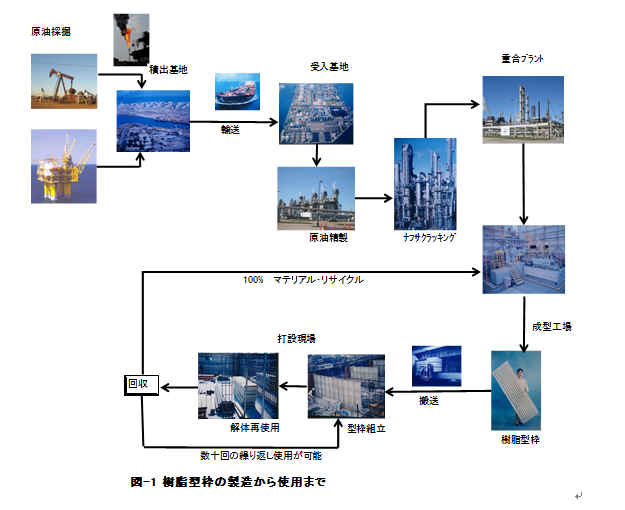

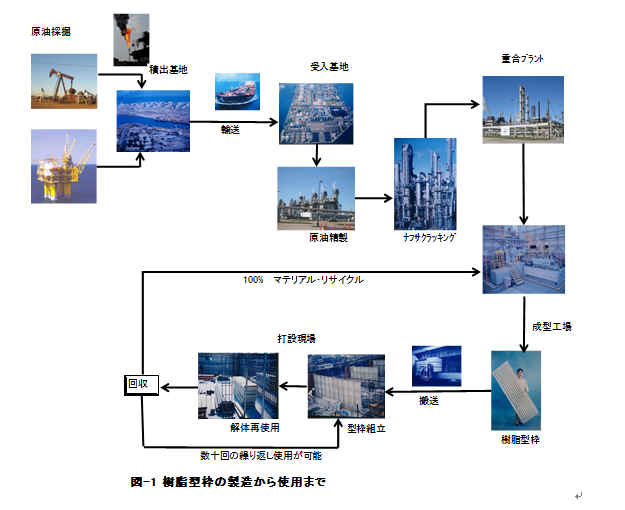

�@�����ŁA�����^�g�̐����Ǝg�p�ɂ��Ă̈�A�̗����}-1�Ɏ������B

�@

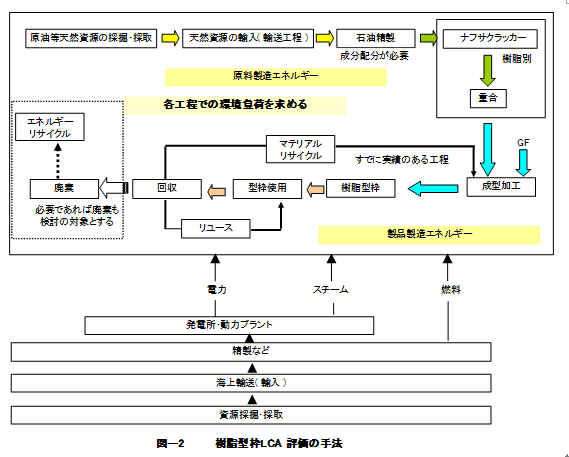

3�@LCA�̃J�o�[���ׂ��͈�

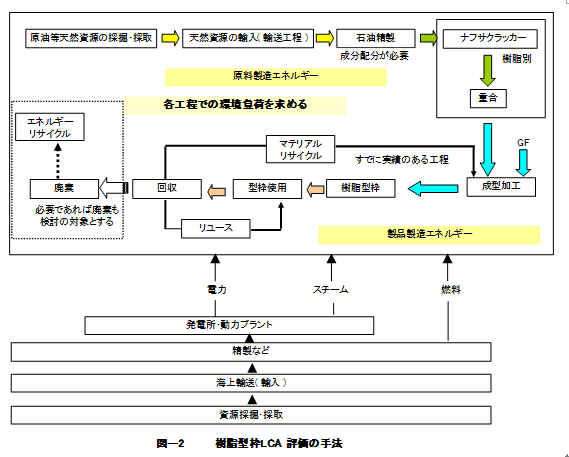

�@���łɁA���^�g�ɂ��Ă��ALCA�̎�@��p���ĕ]�������{���Ă���A�����g�p�ړI�Ŏg���鐻�i�ɂ��ẮA������Ɋ�Â��Ĕ�r�]�������邱�Ƃ��]�܂����B�����ŁA�����^�g�ɂ��Ă��A��{�I�ɂ͓����悤�ȍl�����ɂ����āALCA�̃J�o�[���ׂ��͈͂��K�肵���B�}-2�́A�����^�g��LCA�̕]��������ۂ̋�̓I�ȍ�Ƃ̗���������B

�@�����̍̌@�͎�Ƃ��Ē����̖��c�Ɉˑ�������̂ł���A�����Ζ��^���J�[�ŗA�����Ă���B�A���o�H�ɂ��ẮA�ʏ�̃}���b�J�C����ʉ߂��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B����ɁA�Ζ��̐����H���ł́A�e��̐Ζ����i�����Y����Ă���B���̊����́A���v�Ƌ����ł��ƂȂ�̂ŁA�����z������K�v������B�܂��A�i�t�T�N���b�J�[�ɂ��Ă��A�����̍ޗ��ƂȂ�̂́A���̈ꕔ�ł���A��R�̐��i�̂Ȃ��Ŋ����ׂ̓x�����ɂ��ẮA����Y�ʂɉ����āA�܂��A���̃v���Z�X���ł̂����H���ɂ��������Ĕz������K�v������A���ۂɎ����^�g�ɋ��������̂����̊����ׂ��l�����Ă䂭�B�d���v���Z�X�ɂ́A���܂��܂Ȃ��̂�����A���ꂼ�ꂪ�قȂ�����ׂ��ƍl������B�����^�g�̐��^�@�́A���݁A���p���x���ɂ�������^�g�ł́A���̌`��ɂ�萻���@���قȂ�B�����ł́A���Ђ̎�舵���Ă��鐻�i�ɂ��Ă̐������@��O��Ƃ���B�^�g�̎g�p�ɂ��ẮA�^�g��H�̌o���ƒm���ɂ��A���̎g�p�͈̔͂��قȂ邪�A��ʓI�ɂ́A���z�p�̕nj^�g��z�肵�āA���̎g�p�̋��O��ɓ]�p�A�}�e���A���E���T�C�N���������ɔ͈͂Ɋ܂�ł���B

4

�����̍̌@�ƗA��

�@�����̍̌@�ƗA���Ɋւ�������ׂ̕]���ɂ��ẮA�v���X�`�b�N�������i����܂Ƃ߂��ڂ��������A�u�Ζ����w���i��LCI�f�[�^�������v2),3)

������A������Q�l�ɂ����B���̕��́A�Ζ��Y�Ɗ������Z���^�[������8�N�Ɏ��{�����u�Ζ����i�̃��C�t�T�C�N���C���x���g���̍쐬�Ɋւ�����v�A��9�N�x�́u�A���i�K���܂߂��Ζ����i�̃��C�t�T�C�N���C���x���g���̍쐬�Ɋւ��钲�����v�Ɋ�Â��܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł���B����ɂ��A�����̍̌@�E�Ȃ�тɗA���Ɋւ��ẮA���������Ɠ������(�C���h�l�V�A�Y)��Ώۂɍ쐬���A���̂��������̍̌@�ɂ������G�l���M�[�E�����ׂɊւ��ẮA���������ƃC���h�l�V�A�����̗A���\����(

96��4)�ʼn��d���ς����l�Ƃ���Ă���B�܂��A�A���ɔ����D���A�����̃G�l���M�[�E�����ׂɂ������f�[�^�́A���������A��������̂ق��ɒ����A����āA�I�[�X�g�����A�A�A�t���J�A�A�����J�A���V�A�Ȃǂ���A�����ꂽ�����̒��̐����p������Ώۂɉ��d���ϒl��������Ă���B�Ζ����i�̌������P�ʂ��l�������ꍇ�̊����ׂ̌������ʂ�\�\1�Ɏ������B

5.�@�����̐���

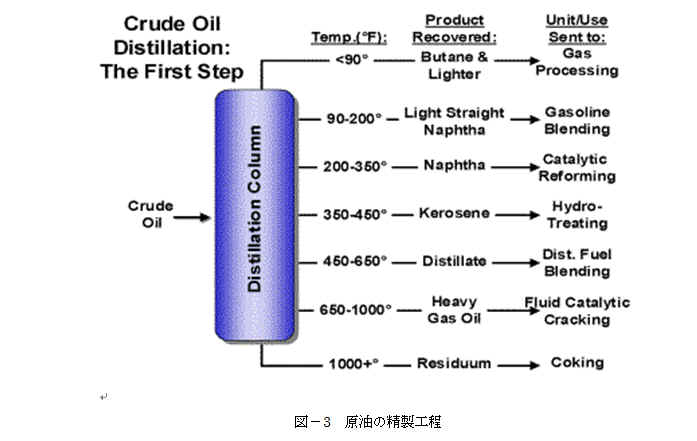

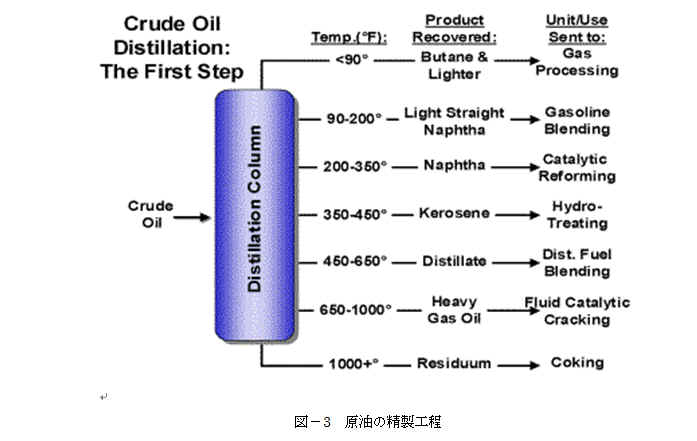

�@�C�O����A�����ꂽ�����́A�Ζ���n�ɗ��g�����ꂽ��A�����H���ɓ���B���̉ߒ��́A�}�\3�Ɏ����ꂽ�Ƃ���ł���B���ꂼ��̉��x�ɂ��Ζ����i���m�ۂ���邪�A���̊����́A�����̐����ɂ��Ƃ��낪�����B���������āA�����̐����ɂ�葽���v���Z�X�̈Ⴄ�Ƃ�������邪�A�قƂ�ǂ̌����𒆓����c�ɗ����Ă���킪���ł́A�قڈ��̃v���Z�X�Ő�������Ă���ƌ��Ă悢���낤�B

���̍H���ɂ��Ă��A��L���ɏڂ����l�@���Ȃ���Ă���A���̒l�����p���邱�ƂƂ���B�����ł́A����������ƌЂ̒f�[�^�����ɉ��d���ϒl�����߂��Ă���B

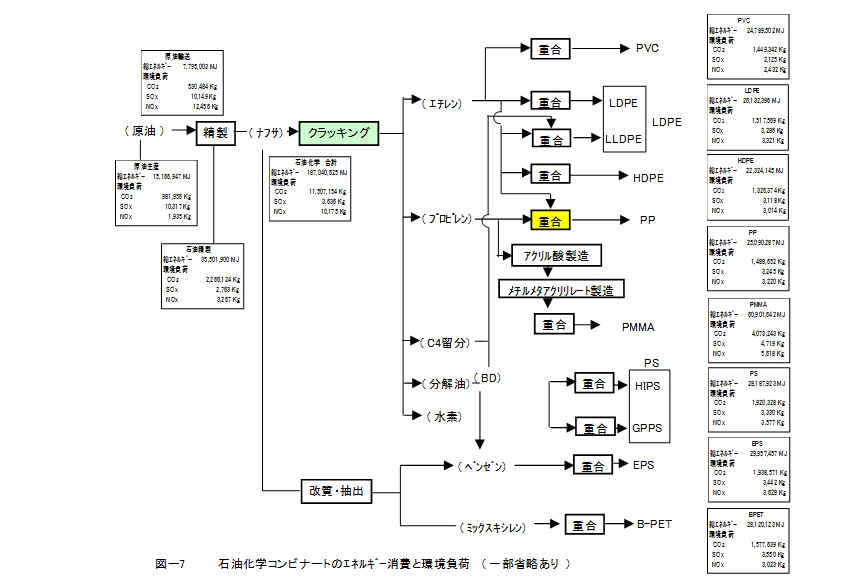

���̂悤�ɂ��ċ��߂�ꂽ�����̐����H���ɂ���������ׂ̌��ʂ�\-1�@�Ɏ������B���ۂ̊����ׂ́A���̍H���Ŋm�ۂ����Ζ����i�̊����ɉ����ĕ��z����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɁA�Ζ����i�Ƃ��Ă���ꂪ��舵�������́A���̍H����Naphtha�����ƌĂ�闭��������ɏ����A���������Ă���B |

�@ |

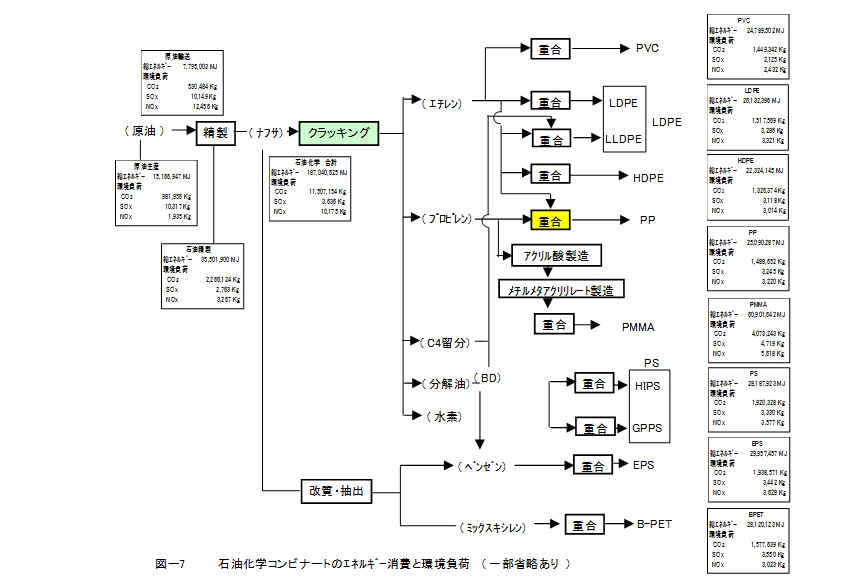

.�@6.�i�t�T�E�N���b�L���O

�@�@�����^�g�̌����ł���|���v���s�����́A�i�t�T�E�N���b�L���O�ɂ��m�ۂ����v���s�������ޗ��ł���B���������āA�ޗ��Ƃ��ăv���s�����̊m�ۂɂǂꂾ���̊����ׂ������������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�}�\4

3) �Ɏ����悤�ɂȃi�t�T�E�N���b�L���O�̍H���ɏ]���������̗��ꂩ��A���P�ʂ����߁A����ɁA�������錴�ޗ���G�l���M�[�̃f�[�^��������ׂ����߂�B���̂悤�ȍ�Ƃɂ����邱�̍H���ł�LCI�f�[�^�Ɗ����ׂ̌��ʂ́A�\�\2

3) �Ɏ������Ƃ���ł���B

�@�@�����^�g�̌����ł���|���v���s�����́A�i�t�T�E�N���b�L���O�ɂ��m�ۂ����v���s�������ޗ��ł���B���������āA�ޗ��Ƃ��ăv���s�����̊m�ۂɂǂꂾ���̊����ׂ������������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�}�\4

3) �Ɏ����悤�ɂȃi�t�T�E�N���b�L���O�̍H���ɏ]���������̗��ꂩ��A���P�ʂ����߁A����ɁA�������錴�ޗ���G�l���M�[�̃f�[�^��������ׂ����߂�B���̂悤�ȍ�Ƃɂ����邱�̍H���ł�LCI�f�[�^�Ɗ����ׂ̌��ʂ́A�\�\2

3) �Ɏ������Ƃ���ł���B

���̂悤�ɂ��āA���̍H���ł̊����ׂ����߂邱�Ƃ��ł��邪�A���̍H���ł́A�v���s�����ȊO�ɂ���R�̐������Y�o����̂ŁA�v���r�������̂��̂̊����ׂƂ��ẮA���̎Y�o�䗦�ɂ�蕪�z������K�v������B���̍�Ƃɂ�蓾��ꂽ�f�[�^�����Ƃɂ��āA���̏d���v���Z�X�ł̊����ׂ����߂Ă䂭�B

�@

�@

�@

�@

�@

7.

�d������

�@�v���r�����̏d���v���Z�X�ɂ́A�n�}�@(�}�\5)��p����]���̂��̂ƁA�ŋ߂ł́A�����G�l���M�[�����Ȃ��K�X�@(�}�\6)�Ƃ�����B�܂��A�n�}�@�ł��A������ɂ͂��܂��܂Ȍ`�̂��̂����ۂɂ͎g���Ă���B�������A�n�}�@�ł������͂قړ���̊����ׂƌ��Ă悢�ł��낤�B

�@

���̗n�}�@�̏d���v���Z�X�ɂ��ẮA���̂悤��LCI�f�[�^������Ă���B4)

����ɑ��āA�ߔN�J�����ꂽ�K�X�@�̏d���v���Z�X�̃t���[��}�\6�Ɏ����B

�@

���̃v���Z�X�ł�LCI�f�[�^�́A�\�\4�Ɏ��������̂�����Ă���

4)�B���ۂɂ́A�ǂ���̃v���Z�X���̗p���邩�́A���ꂼ��̃��[�J�[�̎v�f���͂��炭�̂ŁA�ǂ���̃f�[�^���̗p���邩�͈�T�ɂ͌��߂��Ȃ��B

�����ŁA���ۂɂ́A���[�J�[����̃f�[�^�����Ɋe�Ђ̐��Y���ɉ��������d���ς��o���āA���ꂼ��̎����̊����ׂ����߂Ă���B���̂悤�ɂ��ċ��߂�ꂽ���{�ł̊e�����̊����ׂ̌������ʂ́A�}�\7�̂Ƃ���ł���B�����Ɍf����ꂽ�f�[�^�́A���̎����������Ƃ��Ďg�p���A���i��Ƃ��ɁA�ޗ��̓����ɑ��Ďg�p���������ׂ̃f�[�^�ł���B�ڂ����f�[�^��\�|5�A���тɁA�\�|6�Ɏ�����3)�B

�@

�@

�@

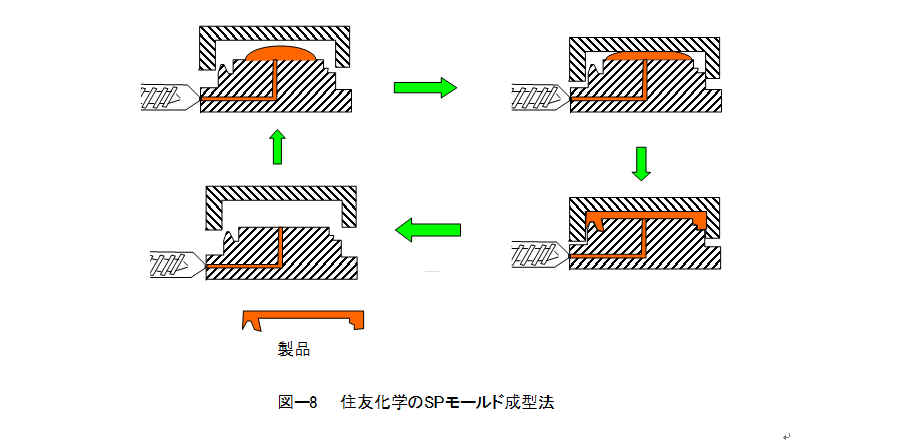

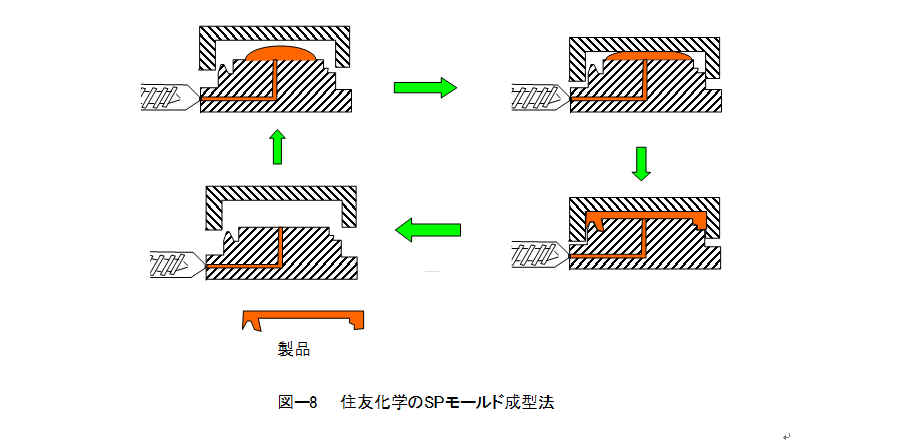

8.�@���^�ɂ��^�g�̐���

�@�@�ȏ�̉ߒ��ŁA���u�t�����^�g�̎匴���ł���|���v���s�����̊m�ۂɊւ�������ׂ̃f�[�^�邱�Ƃ��ł����̂ŁA��������ƂɁA����Ƀ��u�t�����^�g�̐����Ɋւ�������ׂ����߂��B

�@�@�|���v���s�����̐��^���H�́A�Z�F���w���Ǝ��ɊJ�������Z�F�v���X���[���h�Ƃ������@�ɂ��A�����i�����Y����Ă���B���̉��H�@�͂��łɂ��������ɏЉ��Ă���B���^���킸���ɊJ��������ԂŁA�����𒍓����A������x�A���^���Ɏ����U��������ԂŁA�Ꝅ�Ƀv���X�����A�ו��̌`��`����Ƃ������@�ł���B�����i�̂悤�ɓ��e�ʐς̔��ɑ傫�Ȃ��́A�����āA���������u���^�ɕK�v�Ȑ��������Ɏ����̗��ꂪ�K�v�Ȑ��i�ɂ͔��ɗL���ȕ��@�ł���B

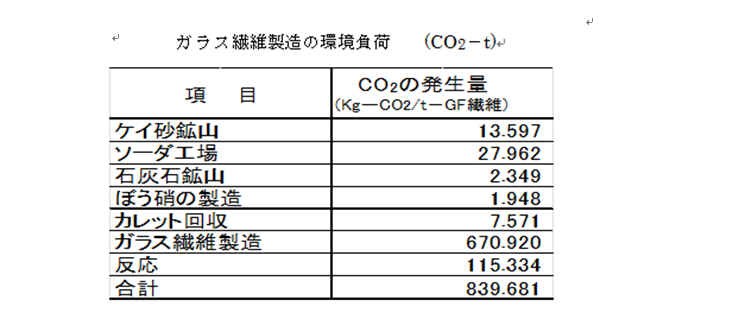

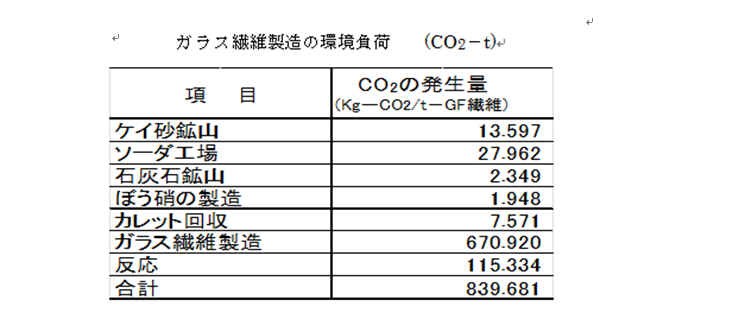

���u�t�����^�g�̏ꍇ�ɂ́A�ޗ��Ƃ��ă|���v���s�����̂ق��ɃK���X�@�ۂ��g�p����Ă���B���ɕC�G����悤�ȋ��x���m�ۂ��邽�߂ɂ͕K�{�̍ޗ��ł���B�K���X�@�ۂ̎g�p�ɂ������ẮA�}�e���A�����T�C�N��������ꍇ�ɁA�@�ے��̒������͕̂��ӂɂ��A�@�ے����Z���Ȃ�A���x�ቺ�����Ƃ�����B�����������Ƃ�z�����đ@�ۂ̒��������߂�K�v������B���̃K���X�@�ۂ̐����ɔ��������ׂɂ��Ă��A�����̊m�ۂ��琻���Ɏ���܂ł�LCI���͂����{���A�\5�Ɏ����悤�Ȍ��ʂ�8)�B���̌��ʁA�K���X�@��1t������A839.68Kg�̒Y�_�K�X�����������Ƃ������ʂ�����ꂽ�B

�@

9.�@�^�g�̎g�p�ƃ��T�C�N��

�@�����^�g�́A���^�g�̏ꍇ�̓V�ƎV����̂ƂȂ������i�ł���B���̌^�g�́A���^�g�ɕC�G���邾���̋��x�������Ă������łȂ��A�Z�����g�̃A���J���ŐN�I����邱�Ƃ��Ȃ��A�܂��A���x�̒ቺ���قƂ�nj����Ȃ��̂ŁA�J��Ԃ��ē]�p���邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A�؍ނ̎听���ł��郊�O�j�����Z�����g�̃A���J�����̂��߂ɐ����j������Ė؍ނ̕\�ʂ��e������łȂ��A���x���������ቺ����B

���̂��߁A�g�p�́A����̓]�p�����E�Ƃ���A���̂��тɁA��������Ă���B����ɑ��A�����^�g�́A����ł̌J��Ԃ��g�p���\�ł������łȂ��A�ЂƂ̌���ł̎g�p���I������A�����������āA���̎{�H����ւƓ������邱�Ƃ��\�ł���B���ۂɓ]�p�������̂̕����]�����Ȃ���A���̋��x���m�F����Ă���B����ł����ۂɂ��̂悤�Ȍ`�ŁA���\��̓]�p�����Ă���B�܂��A���̂悤�Ȍ`�œ]�p�������́A�Ȃ�тɁA�����^�g�Ƃ��Ďg�p���邽�߂ɐؒf�Ȃǂ����A�]�p�������Ȃ��Ȃ��������^�g�ɂ��ẮA�����������A�ʏ�̎������i�ɂ��Ď��{����Ă��镲�Ӊߒ����o�āA�܂��A�V�K�̎����^�g�����ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B���̕��ӂ��ꂽ���T�C�N���ނ�V�K�����ޗ��ɍ��������A�����^�g�����A���̋��x�A�Ȃ�тɁA���p�e�X�g�����{���A���T�C�N���ނ̍����ʂ́A50�p�[�Z���g�ł����Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A30�p�[�Z���g���x�̍����ł���A���̂悤�ɂ��ă��T�C�N���ޗ����g�p���������^�g���g���܂��A���ӁA���T�C�N�����p�ł��邱�Ƃ��m�F����Ă���B���������āA������Ԃ̊Ԃ́A�����^�g�̏ꍇ�ɂ́A�n�O�ɔr�o����镨���Ȃ��ɁA�ޗ����J��Ԃ��g�p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

�@�@�@

���ۂɂ��̂悤�Ȍ`�ŁA���\��̓]�p�����Ă���B�܂��A���̂悤�Ȍ`�œ]�p�������́A�Ȃ�тɁA�����^�g�Ƃ��Ďg�p���邽�߂ɐؒf�Ȃǂ����A�]�p�������Ȃ��Ȃ��������^�g�ɂ��ẮA�����������A�ʏ�̎������i�ɂ��Ď��{����Ă��镲�Ӊߒ����o�āA�܂��A�V�K�̎����^�g�����ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B���̕��ӂ��ꂽ���T�C�N���ނ�V�K�����ޗ��ɍ��������A�����^�g�����A���̋��x�A�Ȃ�тɁA���p�e�X�g�����{���A���T�C�N���ނ̍����ʂ́A50�p�[�Z���g�ł����Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A30�p�[�Z���g���x�̍����ł���A���̂悤�ɂ��ă��T�C�N���ޗ����g�p���������^�g���g���܂��A���ӁA���T�C�N�����p�ł��邱�Ƃ��m�F����Ă���B���������āA������Ԃ̊Ԃ́A�����^�g�̏ꍇ�ɂ́A�n�O�ɔr�o����镨���Ȃ��ɁA�ޗ����J��Ԃ��g�p���邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

10. �����^�g��LCA�]������

�ȏ�A�����^�g�ɂ��Ă�LCA�]�������邽�߂Ƀf�[�^�ɂ��čl�@�����Ă������A�������ċ��߂�ꂽ�f�[�^��p���A�����^�g�̊����ׂɂ��ĎZ�o�������ʂ�\�\8�Ɏ������B

������A�����^�g�̐��i����A9.62

Kg�̒Y�_�K�X����������Ƃ������ʂɂȂ����B

�قȂ�ގ��̍ޗ����g�p���鐻�i���m�̊����ׂ��r���邽�߂ɂ́A��r�̊�ƂȂ�P�ʂ����킹��K�v������B�����ł́A�]�p���������āA���̑Őݓ���A�������́A�Őݖʐϓ���Ŕ�r���邱�Ƃ��Ó��ł���B�����ŁA�����^�g�̏ꍇ�̈��̑Őݓ���̒Y�_�K�X�����̕��ׁA�Ȃ�тɁA1�������[�g��������̊����ׂ����߂��B

�����^�g�̏ꍇ�̈��̑Őݓ���̊����ׂ́A�]�p��50��Ƃ���ƁA

�@�@�@�@�@0.192�@CO2-Kg/

��

�@�@�@�@�@0.178 CO2-Kg/

�u

�Ƃ������ʂɂȂ����B

11.�@�c���ꂽ���

�ȏ�̕]���ł��킩��悤�ɁA�����^�g�̏ꍇ�ɂ́A�]�p�����ɏd�v�ȈӖ��������Ă���B�����ɁA���\���悢�Ƃ͌����A����ł̎g���₷�����ۂ���Ȃ���A�����]�p���邱�Ƃ͓���B�����^�g�̎g�p����퉻����ɂ́A�t���Z�����g�̐���A�q���i�ɉ��H���ꂽ���i�̓]�p���ȉ��ɐ}�邩�Ȃǂ̖�肪�c��B����́A����ł̎g���₷����Nj����������������̉������}���ł���B���̂��߂ɂ́A�s��ɓ������ꂽ�����^�g�̎g�p��Ԃ̊Ǘ��V�X�e�������ɏd�v�ł���B���̂悤�Ȗ�肪��������Ďn�߂āA�n�����g���̖h�~�̂��߂̒Y�_�K�X�팸��i�Ƃ��āA�����^�g�����̒��ɔF�m�������̂Ǝv����B

�Q�l����

1)

���Ƃ��AWilson

and Sakimoto,�h Gate –to-Gate Life-Cycle inventory of Softwood Plywood

Production�h, Wood na d Fiber Science, Dec. 2005, Vol. 37

p58 (2005)

2)

�v���X�`�b�N�������i����A�����w���i��LCI�f�[�^�������ALDPE,HDPE,PS,EPS,PVC,B-PET

1999,

3)

���A�@�@�X�V�Ł@�@�@2009

4)

uttgart University,

UFOPLAN project �g Resource-sparing production of polymer materials,

2000

5)

3)�̃f�[�^�Ɋ�Â��A�C���������܂Ƃ߂�����

6)

��@����@���M�@

�@���̑��Q�l����

1)

M. Wang, H.Lee and J.Molburg, �g Allocation of

Energy Use in Petroleum Refineries to Petroleum Products, Int. J. LCA 9 (1),

2004

2)

M.L.Neelis, M.K.Patel, P.W.Bach and W.G.Haije,�h

Analysis of energy use and carbon losses in the chemical and refinery

industries�h ECN-1-05-008

3)

E.Worrell and W.C. Turkenburg, �g Energy and

CO2 analysis of the Western European plastics lifecycle�h,

4)

Ji Young Lee,�hEnvironmental and Economic Life

Cycle Analyses of Hydrogen As a Transportation Fuel�h,

2006 International LCA Conference

5)

G.Keoleian��@�gLife Cycle Assessment of the

Stoneyfield Farm Product Delivery System�h, Michigan University Report, April

2001

6)

A. Thiriez and T. Gutowski, �gAn Environmental

Analysis of Injection Molding�h, MIT Report 2006

7)

N. P. Khare, �g Predictive Modeling of

Metal-Catalyzed Polyolefin Processes�h, Virginia

University Doctor �_��

8)

��ؐ���@�uCO2�̑��r�o�ʂ���ς��n�������h�D�����h���i�Ƃ́v,�H�ƍޗ��@Vol.

45,109 (1997)

9)

( ��)�@�y�،����Z���^�[�@�g���T�C�N�����\�ȃv���X�`�b�N���y�ʌ^�g�u�J�^���[�N�v�R���ؖ����h,

����7�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����22�N3��12���@�@�@�@��@�L

�@

�@

�@

�@

�@

�@