|

南洋材を用いたコンクリート型枠 の環境負荷に関する一考察 |

||

|

鈴木 誠二 |

要約

日本のコンクリート型枠の素材としての南洋樹に対する依存率は高い。素材として大量の南洋樹に依存することは、熱帯雨林の伐採が自然環境の破壊につながり、ひいては、森林の重要な働きのひとつである炭酸ガスの固定の停止という考え方からすれば、地球温暖化の一因にも通ずる。そこで、南洋材を用いた合板型枠の使用について、これがどの程度環境に対して負荷を与えているのかを、LCA(

Life Cycle Assessment ) と呼ばれる、この製品についての原材料の確保から、製造を経て、現場を使用された後、最終的な処分がなされるまでの過程をとおして発生する炭酸ガスの量を求めるという方法で評価した。実際での現場の使用の状況を加味し、発生炭酸ガスの量を求めたところ、合板型枠を用いてコンクリートを打設する場合には、1㎡あたり、4.84

CO2-Kgの炭酸ガスが発生するという結果になった。

内 容

合板型枠の環境負荷に関する検討

1. はじめに

2. 型枠使用の現状認識

3. 評価の方法

4. LCAのカバーすべき範囲

5. 森林の伐採について

森林の伐採に伴う炭酸ガスの発生量の問題

6. 合板製造に伴う炭酸ガスの発生量

7. 型枠使用

合板と桟木の取り付け

8. 回収・リサイクル

9. 焼却

合板の燃焼について

10. 合板のLCA評価結果

11. 残された問題

森林の炭酸ガスの固定作用の問題

. 1.

はじめに

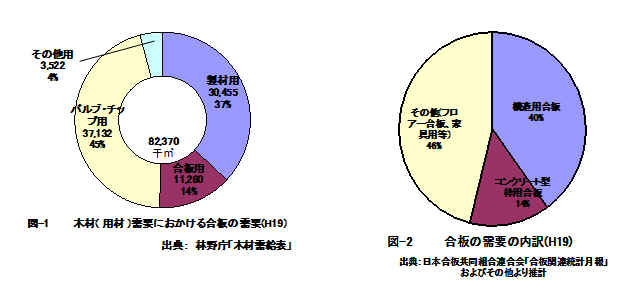

建築業界では、毎年膨大な数の合板型枠を使用している。林野庁の「木材儒給表」によれば、H19年には、82,370㎥の木材が使われ、その14㌫は合板である。そして、その合板の内訳では、主要な用途のひとつ、コンクリート型枠に14㌫合板が使われている。その型枠用合板の93㌫は、輸入型枠合板であり、それらは、主としてマレーシア、インドネシアなどからの南洋材となっている。昨今、建築業界の不況と、北洋材や国内材の使用が推進されて、その数が減少している。とは言え、相変わらず日本のコンクリート型枠の素材としての南洋樹に対する依存率は高い。

コンクリート型枠の素材として大量の南洋樹に依存することは、熱帯雨林の伐採が自然環境の破壊につながり、ひいては、森林の重要な働きのひとつである炭酸ガスの固定の停止という問題から、地球温暖化の一因にも通ずるとして非難の対象となっている。こう

したことから、南洋材に依存しているコンクリート型枠に代わる素材の開発、あるいは、合板型枠を使用しない技術の開発が盛んに行われている。しかし、このような開発技術を長い目で見て正しく評価するためには、果たしてそれらが環境に対してやさしいものであるのかどうかを正しい基準に基づいて評価する必要がある。そのためには、まず、現状の南洋材を素材とする合板型枠そのものの評価をしておく必要がある。

|

2. 型枠使用の現状認識

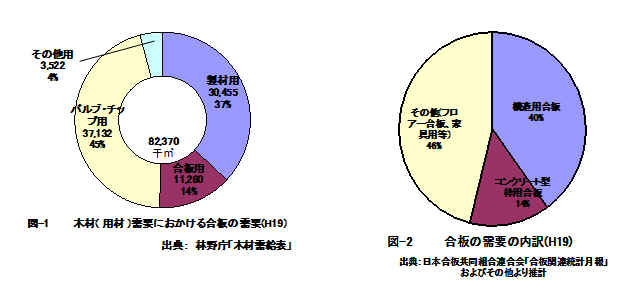

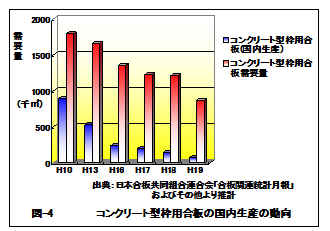

林野庁の統計によれば、平成19年度における合板の需要は、11,260千㎥であった。( 図-1 ) その合板の内訳を見てみると、コンクリート型枠用としての用途が14㌫であり、実に、1,576千㎥となる。これは、2x6版の合板に換算して、1,460千枚に相当する。さらに、このコンクリート型枠用合板の素材もとを見ると、図-3のように、そのほとんどが輸入材となっているのである。図-4で見るように、一時は、国内木材を原料とした合板の量が増加した実績があるとは言え、以前として、海外からの調達が主流となっているのである。

|

|

さらに、輸入合板の供給元は、依然として八割以上が東南アジアの熱帯雨林からのものである。図-5 熱帯雨林は、沢山の動物種、植物種がお互いに共存しながら生息しており、地球にとっては、まことに貴重な自然なのである。さらには、熱帯雨林の生長が、大量の炭酸ガスを吸収し、固定・蓄積することにより、大気中のその濃度を押さえる働きをしてい

るといわれている。その熱帯雨林を無制限に伐採することは、炭酸ガスの濃度の上昇につながり、ひいては、地球温暖化の一因にまでなっていると指摘されているのである。こうしたことから、日本の建築業界は、合板のコンクリート型枠用の需要を削減して行かなければならないとの認識に立ち、さまざまな技術開発を進めている。

また、合板型枠で問題とされているのが、その使用後の処理の問題である。合板の場合には、コンクリート型枠として使用すると、セメントのアルカリ成分により、木材の主成分のひとつであるリグニンが分解されて、強度の低下を招き、そのために、数回の打設(コンクリート打ち)により、処分せざるを得ない状況となっている。問題は、このようにして使用された合板の再利用の手立てが現状では見つかって折らず、これは、そのまま焼却処理をせざるを得ない。そのため、合板にすることにより空気中の炭酸ガスを固定するという機能が、この時点で終結してします、逆に焼却により、大量の炭酸ガスを発生するということになっているのである。こうしたことから、本稿では、南洋材を用いたコンクリート型枠用合板の材料確保から、最終的な焼却処理にいたるまでの過程で発生する炭酸ガスの量を求めることとした。

3.

評価の方法

型枠用合板の環境に対する負荷を評価する方法として、ここでは、いわゆるLCA法という手法を用いた。この手法は、Cradle-to-grave

analysisという考え方で海外でも盛んに取り入れられている手法で、さまざまな産業生産物について、その材料の確保から、搬入、そして、加工、生産活動、さらには、使用に際してのエネルギーの消費、最終的な製品の処理にいたるまで、すべての過程で発生する炭酸ガスの量を推定しようというものである。この過程で必要とされるさまざまなユーティリティーについても、それらを確保するために使用されたエネルギーをもとに炭酸ガスの発生量が求められる。こうして、製品ごとにわれわれがどのような形で使用するかも含めて、その環境に対する負荷を、炭酸ガスの量として評価しようとするものである。

4.

LCAのカバーすべき範囲

合板型枠のLCA評価において、考慮する範囲は、図-7に示したとおりである。資源の採取は、南洋での熱帯雨林の伐採から始まり、これが、海上輸送されて日本に輸入される。輸入された材木は、貯木場で保管され、製材工場に搬入される。そして、合板の製造工程にしたがって合板が製造される。こうして製造された合板は、規定のサイズに切断されたあと、桟木を取り付け型枠に加工される。通常は、2 x 6版と呼ばれるサイズのものであるが、必要に応じて、規格外のサイズのものも製造される。建築現場では、コンクリート型枠として、組み立て、打設、解体の繰り返しで使用される。一般的には、型枠には剥離材 が塗布された塗装合板が使われるが、それでも、強アルカリ性のセメントを含んだ水分を吸収し、このため、木材の主成分

|

さらに、合板の製造過程での炭酸ガスの発生量を推定するために、その工程を分析する必要がある。ここでは、アメリカにおける製材工場における合板の製造工程を、図-8に示したが、日本の場合も、程度の差はあれ、ほぼこの工程に従って合板が製造されている。したがって、この図に示した単位工程に従って、炭酸ガスの発生量を求めればよい。参考までに、この工場でのマスバランスとエネルギーバランスを示した。

|

|

5. 森林の伐採について

|

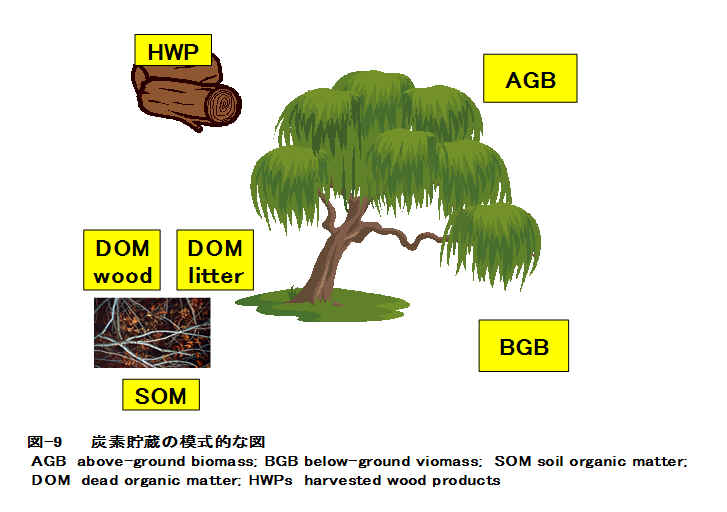

南洋材の採取は、東南アジアの熱帯雨林を伐採して実施されているのは周知の事実である。この森林の伐採のために、木材の運搬道路を確保し、搬送の効率を高めるために、伐採目的の樹木以外の背丈の低い潅木も一緒に伐採されているといわれる。このため、なん用材の確保では、熱帯雨林そのものが破壊されているのである。また、こうした熱帯雨林は、成長の過程において、炭酸同化作用により、空気中の炭酸ガスを吸収し、炭素を固定しているのである。ところが、最近、木材の利用については、樹木の伐採は、樹木に固定された炭素は、炭酸ガスとして空気中に放出されることがないので、この行為については、炭酸ガスの発生を無視するという考え方が主流を占めている。もちろん、最終的に焼却をすれば、その時点で炭酸ガスが発生するので、これをカウントすればよいという考え方である。 しかしながら、南洋材の確保においては、熱帯雨林から樹木が伐採され、樹木が生長する過程で行われている炭酸同化作用が停止してしまうことは確かである。そのために、空気中の炭酸ガスの固定が進まず、空気中の炭酸ガス濃度が減少しないのである。つまり、 炭酸ガスの濃度が下がらないということについては、これを炭酸ガスの発生と同じような位置づけで評価する必要があるのではというのが、筆者の主張である。その程度をどのように推定するかについては、また、別途、報告をまとめたい。 参考までに、最近進められている、森林資源の炭酸ガスの固定についての研究から、空気中の炭酸ガスが樹木にどのように固定されているのかを図-9,-10に示した。

|

|

|

||

6. 合板製造に伴う炭酸ガスの発生量

実際に合板型枠の製造過程でどの程度の炭酸ガスが発生しているかという問題については、すでにいくつかの報告があり、ここではその値について検証し、合理的と思われる値を採用することにした。表-1は、ウッドマイルズ研究会のまとめた資料であるが、ここでは、製材品の製造エネルギーと炭素排出量を、次のような前提の下に算出している。

・

労働力、機会装置のせいぞうなどの間接エネルギーを除き、直接エネルギーのみの積み上げであること

・

炭素換算は、1984の一年間の全世界で消費された化石燃料から得られたデータを元に、オイル、電気は、50MJ当り1Kgの炭素が排出されるとして計算されている

・

木材廃材は廃材含水率40%、発熱量3000Kcal/Kg、炭素含有率50%とし、25MJで1Kgの炭素が排出されるとしている

また、合板の製造については、先に述べたような工程をへるために、これよりも高い炭酸ガスの排出となる。先のアメリカでの実績調査からは、プライウッド541Kgの製造に対して、496MJの電力が投入されている。これは、合板の比重を0.5とするなら、460MJ/㎥となり、ほぼ20パーセントほどの負荷の増大となっている。こうしたことから、表-2に見られるような、合板での製造時のエネルギー増加は十分に納得のいくものである。

したがって、型枠用合板の場合には、572Kg-CO2/㎥、そして、桟木については、494.74

Kg-CO2/㎥という値を使用することとする。

7. 型枠使用

一般にコンクリート型枠に使用される合板には、強度補強のために桟木が取り付けられる。打設の高さにもよるが、通常は、2x6の天板、つまり、合板に対して、縦に4本、横に2本の桟木という形で使用される。桟木のサイズは、型枠の組立て様式に、関東地方と関西地方では相違があり、関東では、25

x 50の角材が、そして、関西では、30

x 60の角材が使われている。これは、組立て時に使う端太と呼ばれる部材が、丸のものは、2インチ径、そして、角のものは60㍉角を使用しているためである。また、スラブ用として使用されるときには、桟木は使用されていない。

一般にコンクリート型枠に使用される合板には、強度補強のために桟木が取り付けられる。打設の高さにもよるが、通常は、2x6の天板、つまり、合板に対して、縦に4本、横に2本の桟木という形で使用される。桟木のサイズは、型枠の組立て様式に、関東地方と関西地方では相違があり、関東では、25

x 50の角材が、そして、関西では、30

x 60の角材が使われている。これは、組立て時に使う端太と呼ばれる部材が、丸のものは、2インチ径、そして、角のものは60㍉角を使用しているためである。また、スラブ用として使用されるときには、桟木は使用されていない。

8. 回収・転用

合板型枠は、一つの建設現場では、コンクリートの打設後、解体されて再使用される。しかし、セメントが非常に強いアルカリ性であることと、合板が水分を吸収するために、使用により徐々に強度が低下したり、表面が侵食されてくる。これを防ぐために合板の表面に塗装をしているが、それでも、通常は、4~5回程度、繰り返し使用されたあとは、廃棄処分される。日本の型枠合板の使用量が非常に多いのはこのような事情によるものである。桟木の場合には、セメントと直接、接触することは少ないが、しかし、合板に取り付けるために釘止めされており、天板の合板が傷めば解体し、転用しなければならない。この作業により、かなりの損傷となるので、2~3回程度の繰り返し使用のあと、焼却処分という形で使われているようである。

9. 焼却

して計算することができる。図-11参照。これに基づいて計算された合板型枠の焼却に伴う炭酸ガスの発生量は、表-3のごとくなった。この表からもわかるように、合板型枠の場合には、合板の製造、桟木の製造よりも、むしろ、それらを使用した後、焼却処分をすることにより、大量の炭酸ガスの発生となることがわかる。いかに焼却という行為が炭酸ガスの発生につながっているかということを認識すべきであろう。

10. 合板のLCA評価結果

上記のようなLCIの元に検討を実施した結果、合板型枠の場合には、一回の打設当り、5.227CO2-Kg,

また、打設面積当りでは、4.840

CO2-Kg/㎡の炭酸ガスの発生という結果になった。

11. 残された問題

先にも述べたように、合板型枠の場合、桟木は別として、合板そのものは、ほとんどが南洋材を伐採して確保されている。森林の炭酸ガスの固定作用が見直されつつある現在、この森林の伐採により、どれだけの炭酸ガスの固定作用が停止し、これに伴い空気中の炭酸ガスの濃度が上昇していることを、正しく評価しなければならない。今後は、さらに、このような項目について、詳しい検討を進めていく予定である。

平成22年3月6日

(

鈴木 誠二

)