�X�є��̂��y�ڂ������ׂɂ��Ă̈�l�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@����

�@�v��

�͂��߂Ɂ@

1.

���{�̍�����

2.

�M�щJ�т̔j��

3.

���̒Y�f�̒~�ςɂ���

4

�Y�_�K�X�̌Œ�Ǝ��̐����ɂ���

5. ���̐������x

6. ���̂ɂ��Y�_�K�X�̌Œ��~�̈Ӗ�

7. �؍ޔ��̂ɂ��Y�_�K�X�̌Œ��~�̗�

8. ��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x��������ɂ�

�I����

���߂�

�@���[�^���[�[�V�����A�d�C�����ȂǁA�Y�Ƃ̔��B�ɂ��A��C�������o�����Y�_�K�X�̗ʂ��ɒ[�ɑ��債�A���ꂪ����ƂȂ��Ēn���̉��g�����i��ł���Ƃ����Ă���B�n���̉��g�����i�ނƁA�n���̗��ɂ̕X��A���S���N���̐̂Ɍ`�����ꂽ�X�͂���ނ�����A���邢�́A�c���h���n�т̒n�����y�������āA���Ԋ��ɑ���̉e�����y�ڂ��Ƃ����Ă���B�����������Ƃ���A��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�̏㏸�����Ƃ��}���Ȃ��Ă͂Ƃ�����@�������܂�Ă����B���܂��܂ȎY�Ɗ������A�Y�_�K�X�̔����ʂ���ɂ��āA���̒n�����ɑ���₳������]�����悤�Ƃ����̂��A���̑�\�I�ȓ����ł��낤�B�����̐�����i�̂Ȃ��ł́A�Ȃ��Ȃ��Y�_�K�X�̔Z�x��������Ƃ����Z�p�����܂�Ă��Ȃ����A����ł��A���Ȃ��悤�ȎY�Ɗ����ł���i�ɂ�����������Y�_�K�X����菭�Ȃ����̂�I�����悤�Ƃ����w�͂�����͂��߂��B�n�C�u���b�h�����ԁA���R�G�l���M�[�𗘗p�������d�ȂǂȂǁA���{�̎x���̂��ƂɈ�����������̐��ʂ�������悤�Ȍ��� ���Ȃ���Ă���B���������Ȃ��ŁA���̒n����ɐ������o�����Ă��炢�A�X�т��Y�_������p�����邱�Ƃɂ��A��C���̒Y�_�K�X���Œ肵�A��C���̔Z�x�������铭�������Ă��邱�Ƃ������]�������悤�ɂȂ����B�Ƃ�킯�A�M�щJ�т̉ʂ��������́A���̋K�͂̑傫���A�����̊����x�Ƃ������Ƃ��炫��߂ďd�v�ł���B���Ƃ��āA���R�̍Đ��\�͂��āA���ƓI�Ȗ؍ނ̊m�ۂ̂��߂ɐX�т̂��邱�Ƃ́A���n�Ɉꎞ�I�ȏ����������炷�Ƃ͂����A�܂������X�т̔j��s�ׂł���A�������������ɂ��A�M�щJ�т��������A�P�ɁA�Y�_�K�X�̌Œ肪��~����Ƃ������Ƃ���łȂ��A�����ɐ�������M�d�ȓ�������A�����̐�ł���������A���邢�́A�^���A�y������Ȃǂ̐l�דI�ȍЊQ��������������Ă���̂ł���B

���Ȃ���Ă���B���������Ȃ��ŁA���̒n����ɐ������o�����Ă��炢�A�X�т��Y�_������p�����邱�Ƃɂ��A��C���̒Y�_�K�X���Œ肵�A��C���̔Z�x�������铭�������Ă��邱�Ƃ������]�������悤�ɂȂ����B�Ƃ�킯�A�M�щJ�т̉ʂ��������́A���̋K�͂̑傫���A�����̊����x�Ƃ������Ƃ��炫��߂ďd�v�ł���B���Ƃ��āA���R�̍Đ��\�͂��āA���ƓI�Ȗ؍ނ̊m�ۂ̂��߂ɐX�т̂��邱�Ƃ́A���n�Ɉꎞ�I�ȏ����������炷�Ƃ͂����A�܂������X�т̔j��s�ׂł���A�������������ɂ��A�M�щJ�т��������A�P�ɁA�Y�_�K�X�̌Œ肪��~����Ƃ������Ƃ���łȂ��A�����ɐ�������M�d�ȓ�������A�����̐�ł���������A���邢�́A�^���A�y������Ȃǂ̐l�דI�ȍЊQ��������������Ă���̂ł���B

�@

�@�ɂ��A������炸�A�ŋ߂ł́A�X�є��̂́A���̔��̍s�ׂ����Ȃ�A�Y�_�K�X�̌Œ�Ƃ����`�͈ێ�����Ă���A�ċp���Ȃ�������͒Y�_�K�X�̔����͂Ȃ�(

�Y�_�K�X�̌Œ�̌`��ꏊ���ς���Ă��邾���ŁA���̂ɂ��Y�_�K�X�����o�����킯�ł͂Ȃ�

)�@�Ƃ��A���邢�́A�؍ނ�R�₵�Ă��A�Y�_�K�X�́A���Ƃ��Ƒ�C���ɂ��������̂ŁA����ɂ��A��C���̒Y�_�K�X�̗ʂ��ӂ���킯�ł͂Ȃ��A�ȂǂƂ̗����ŁA�؍ނ̔��́A�M�щJ�т̔��̂ɂ��Ă��A�܂������ӂɉ�Ȃ��悤�Ȉӌ���������̂́A�܂��ƂɎc�O�Ȃ��Ƃł���B�Ƃ͌����A���������A�l�����{���ɐ������̂��̌����K�v�ł��낤���A���Ƃ��A�Y�_�K�X�̔����͂Ȃ��Ƃ��A�Y�_�K�X�̌Œ芈������~���邱�Ƃ̊��ɑ��镉�ׂ̒��x�𐳂����]�����Ă����K�v�͂��낤�B

�@�ɂ��A������炸�A�ŋ߂ł́A�X�є��̂́A���̔��̍s�ׂ����Ȃ�A�Y�_�K�X�̌Œ�Ƃ����`�͈ێ�����Ă���A�ċp���Ȃ�������͒Y�_�K�X�̔����͂Ȃ�(

�Y�_�K�X�̌Œ�̌`��ꏊ���ς���Ă��邾���ŁA���̂ɂ��Y�_�K�X�����o�����킯�ł͂Ȃ�

)�@�Ƃ��A���邢�́A�؍ނ�R�₵�Ă��A�Y�_�K�X�́A���Ƃ��Ƒ�C���ɂ��������̂ŁA����ɂ��A��C���̒Y�_�K�X�̗ʂ��ӂ���킯�ł͂Ȃ��A�ȂǂƂ̗����ŁA�؍ނ̔��́A�M�щJ�т̔��̂ɂ��Ă��A�܂������ӂɉ�Ȃ��悤�Ȉӌ���������̂́A�܂��ƂɎc�O�Ȃ��Ƃł���B�Ƃ͌����A���������A�l�����{���ɐ������̂��̌����K�v�ł��낤���A���Ƃ��A�Y�_�K�X�̔����͂Ȃ��Ƃ��A�Y�_�K�X�̌Œ芈������~���邱�Ƃ̊��ɑ��镉�ׂ̒��x�𐳂����]�����Ă����K�v�͂��낤�B

�@�����������Ƃ���A�����ł́A�X�т̔��̂Ƃ����s�ׂɂ��A�Y�_�K�X�̌Œ芈������~����Ƃ������Ƃɂ��āA������A�Y�_�K�X�̔����ɂ������ׂ̕]���̂Ȃ��łǂ̂悤�Ɉʒu�Â��Ă悢�̂����c�_���čs�������Ǝv���B

�@

�@

�P�D���{�̍����v

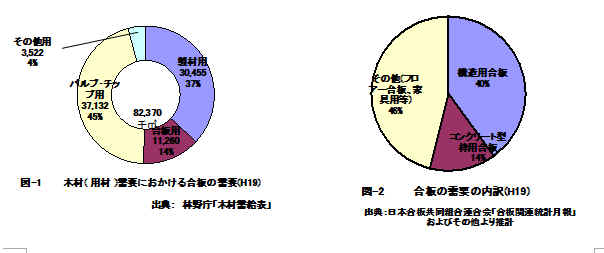

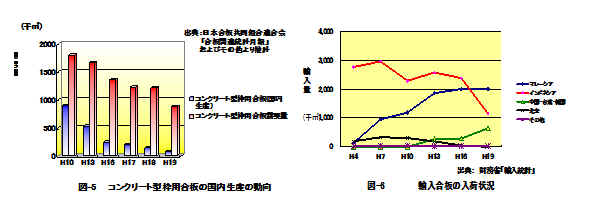

�і쒡�̖؍ގ����\�ɂ��A����19�N�x�̓��{�̖؍ގ��v�́A82,370��㎥�ŁA���̂����킯�́A���ޗp��30,455��㎥�ŁA37%���߁A�p���v�E�`�b�u�p���A37,132��㎥�A45%�A�����āA14%�����p�ŁA11,200��㎥�ƂȂ��Ă���( �}�\1 )�B������B���̗p�r�ʂ̓���́A�\���p��40%�A�R���N���[�g�^�g�p��14%�A�t���A�[�̑��Ƌ�p�Ȃǂ��̑���46%�ƂȂ��Ă���B( �}�\2 )�@�܂��A���̍ޗ��ƂȂ��Ă���ގ�����āA�f�ނ̓����͂������̂��A�}�|3�ł���B���ꂩ��f�ނ̂����̖���46%���C�O����̒��B�ł��������Ƃ��킩��B�����ŁA���ڂ��ׂ��́A���̎��v�̓���̒��̃R���N���[�g�^�g�p���ł���B���̃R���N���[�g�p�̍��̃V�F�A�����ƁA�Ȃ�ƁA����93�����A���ނƂȂ��Ă���̂ł���B(

�}�\4 )�@�@����ɂ��̃R���N���[�g�p���̍������Y�̓��������Ă݂�ƁA�}-5�̂��Ƃ��ł���B�^�g�p���̎��v������10�N�������̈�r�����ǂ��Ă��邪�A�������Ȃ���A�������Y�̊����͈���ɂ������Ă��炸�A�����ɊC�O����̒��B�ɗ����Ă��邩���킩��B

�і쒡�̖؍ގ����\�ɂ��A����19�N�x�̓��{�̖؍ގ��v�́A82,370��㎥�ŁA���̂����킯�́A���ޗp��30,455��㎥�ŁA37%���߁A�p���v�E�`�b�u�p���A37,132��㎥�A45%�A�����āA14%�����p�ŁA11,200��㎥�ƂȂ��Ă���( �}�\1 )�B������B���̗p�r�ʂ̓���́A�\���p��40%�A�R���N���[�g�^�g�p��14%�A�t���A�[�̑��Ƌ�p�Ȃǂ��̑���46%�ƂȂ��Ă���B( �}�\2 )�@�܂��A���̍ޗ��ƂȂ��Ă���ގ�����āA�f�ނ̓����͂������̂��A�}�|3�ł���B���ꂩ��f�ނ̂����̖���46%���C�O����̒��B�ł��������Ƃ��킩��B�����ŁA���ڂ��ׂ��́A���̎��v�̓���̒��̃R���N���[�g�^�g�p���ł���B���̃R���N���[�g�p�̍��̃V�F�A�����ƁA�Ȃ�ƁA����93�����A���ނƂȂ��Ă���̂ł���B(

�}�\4 )�@�@����ɂ��̃R���N���[�g�p���̍������Y�̓��������Ă݂�ƁA�}-5�̂��Ƃ��ł���B�^�g�p���̎��v������10�N�������̈�r�����ǂ��Ă��邪�A�������Ȃ���A�������Y�̊����͈���ɂ������Ă��炸�A�����ɊC�O����̒��B�ɗ����Ă��邩���킩��B

�@�@�܂��A�A�����A�O���Y�f�ނ̒��B�������ƁA�}�\6�̂��Ƃ��Ȃ��Ă���B����ɂ��A�����A�C���h�l�V�A����̗A���͌������Ă�����̂́A�}���[�V�A����̗A���������Ă��Ă���A���ς�炸�A�킪���̗A�����͓�m�̔M�щJ�эނɗ����Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�ȏ�̂悤�ɁA�킪���̍��͊C�O����̒��B�Ɉˑ����Ă���A���̍���14%�̓R���N���[�g�^�g�p�Ƃ��Ďg�p����Ă���B�R���N���[�g�^�g�p����93���́A�A�����ł���B���̃R���N���[�g�^�g�̎g�p�̎��Ԃ́A2�`4��̃R���N���[�g�ł���������́A�ċp����������Ă���A�قƂ�ǎg���̂ĂƂ����̂�����Ȃ̂��B�܂�A�����́A�R���N���[�g�^�g���Ƃ������̂��A����߂ĒZ���Ԃ̂����Ɏg���̂ĂƂ����`�ŏċp��������Ă�����Ԃ�m��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����������Ƃ���A�P�ɏ��ƓI�ȖړI�ł̂ݓ�m�ނ̂��A�R���N���[�g�^�g�p�ƂƂ��A�g�p��͂����ɏċp���������Ă���Ƃ������Ƃ́A���A��m�̔M�щJ�т�j�Ă���Ƃ���ꂩ�˂Ȃ��̂ł���B

2.

�M�щJ�т̔j��

�@���̍ޗ��Ƃ��ĐX�т̂��邱�Ƃ́A�Y�_�K�X�̌Œ肷��ꏊ���Ă��������A�؍ނƂ��Č`��ς��Ă��邾���ł���A����ɂ��Y�_�K�X��r�o���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�܂��A�Y�_�K�X�̐�Ηʂ�������킯�ł��Ȃ��Ƃ̈ӌ����������B�������A���ƓI�ȖړI�̂��߂ɂȂ����X�є��̂̎��Ԃ͂ǂ�Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���{���܂��A���z�u�[���ő�ʂ̍��p�̑f�ނ�A�����Ă�������ɁA��m�ɂ�����M�щJ�т��R���Ɣ��̂��Ă����Ƃ���ꂽ�B���p�̎g���܂������ɐL�т��K���ȑ����̖��o�����߂ɁA����ɐ����Ă��������|����A�����āA�؍ނ���o���邽�߂ɁA�R�̎���Ƃ���ɏc�����s�ɐςݏo�����H������Ă��܂��B�K�v�Ȗ������Ȃ�܂������Ƃ��������m��Ȃ����A�M�щJ�т̏ꍇ�A�т̂Ȃ��ɂ͎��ɂ��܂��܂Ȏ�ނ̎����������Ă���A�w�̍������̂�����A�܂��A��n�ɕ��L���͂т����Ă����������B�����āA�����́A�݂��ɋ����Ƃ����`�ŐX�̌`�������Ă���B���Ƃ��A�w�̍����͓K���ȓ��A�����A�w��̒Ⴂ��ی삵�Ă���B�w��̒Ⴂ�́A���̗����t���w�̍����̉h�{�ɂȂ��Ă���B�������������̐X�ł́A�ǂ��炩����̖̂��Ă��A�X�͐��藧���Ȃ��B�������āA�M�щJ�т͈�x���̂����Ɠ�x�ƍĐ����Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̂悤�ȏ��Ǝ�`�I�ȐX�є��͔̂��̓I�ƂȂ����̂ł���B

�@���̍ޗ��Ƃ��ĐX�т̂��邱�Ƃ́A�Y�_�K�X�̌Œ肷��ꏊ���Ă��������A�؍ނƂ��Č`��ς��Ă��邾���ł���A����ɂ��Y�_�K�X��r�o���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�܂��A�Y�_�K�X�̐�Ηʂ�������킯�ł��Ȃ��Ƃ̈ӌ����������B�������A���ƓI�ȖړI�̂��߂ɂȂ����X�є��̂̎��Ԃ͂ǂ�Ȃ��̂ł��낤���B�����āA���{���܂��A���z�u�[���ő�ʂ̍��p�̑f�ނ�A�����Ă�������ɁA��m�ɂ�����M�щJ�т��R���Ɣ��̂��Ă����Ƃ���ꂽ�B���p�̎g���܂������ɐL�т��K���ȑ����̖��o�����߂ɁA����ɐ����Ă��������|����A�����āA�؍ނ���o���邽�߂ɁA�R�̎���Ƃ���ɏc�����s�ɐςݏo�����H������Ă��܂��B�K�v�Ȗ������Ȃ�܂������Ƃ��������m��Ȃ����A�M�щJ�т̏ꍇ�A�т̂Ȃ��ɂ͎��ɂ��܂��܂Ȏ�ނ̎����������Ă���A�w�̍������̂�����A�܂��A��n�ɕ��L���͂т����Ă����������B�����āA�����́A�݂��ɋ����Ƃ����`�ŐX�̌`�������Ă���B���Ƃ��A�w�̍����͓K���ȓ��A�����A�w��̒Ⴂ��ی삵�Ă���B�w��̒Ⴂ�́A���̗����t���w�̍����̉h�{�ɂȂ��Ă���B�������������̐X�ł́A�ǂ��炩����̖̂��Ă��A�X�͐��藧���Ȃ��B�������āA�M�щJ�т͈�x���̂����Ɠ�x�ƍĐ����Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̂悤�ȏ��Ǝ�`�I�ȐX�є��͔̂��̓I�ƂȂ����̂ł���B

�����́A�X�т��c���Ȃ�����A�����ی����čs�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�C�F�[����w�̃J�����y�����ɂ��A�u(�X�т�)�c���Ă���͈͂͋����A���f����Ă��܂��Ă���̂ŁA���łɔM�щJ�тɈˑ����Đ����Ă��鑽���̎���x�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�I�����E�[�^����}���[�O�}�A�쐶�̃C�m�V�V�Ƃ�������^�M���ނ��Q���Ă���p�����߂Č����v�Ƃ̂��Ƃł���B

�����́A�X�т��c���Ȃ�����A�����ی����čs�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�C�F�[����w�̃J�����y�����ɂ��A�u(�X�т�)�c���Ă���͈͂͋����A���f����Ă��܂��Ă���̂ŁA���łɔM�щJ�тɈˑ����Đ����Ă��鑽���̎���x�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�I�����E�[�^����}���[�O�}�A�쐶�̃C�m�V�V�Ƃ�������^�M���ނ��Q���Ă���p�����߂Č����v�Ƃ̂��Ƃł���B

�J�����������́A���݂̌������������A�M�щJ�тɐ��ޓ����̑�����10�N���o���Ȃ������ɐ�ł��邾�낤�ƍl���Ă���B�u�����̌��E�_�ɒB����܂ł́A��������ł��邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƃJ�����������B�u�����͍��A���̌��E�_�̂����߂��܂ŗ��Ă��āA����������E�_�ɒB���Ă��܂��A���͂��x��œ��݂Ƃǂ܂邱�Ƃ͕s�\���낤�v�Ǝw�E���A�{���l�I���ɂ�420��ވȏ�̒��ނ�222��̚M���ނ��������Ă���A���̂��������͔M�щJ�т��Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ��A�ƕ��Ă���B

�@�܂��A�R���ƐX�т̂��邱�Ƃ́A�X�т̎����̕ې��\�͂��ɒ[�ɉ�����A�ɓx�ɉJ���W�������Ƃ��ɂ́A�^����A�R�̕��N����B

�@�����������Ƃ���A�P�Ȃ鏤�ƓI�ȖړI�ł̐X�є��̂́A�X�єj��ł���Ƃ���ꂽ�̂ł���B�����́A�K�v�Ȃ��͎̂��R���璲�B�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A����́A���R�E�̃o�����X��ۂ��Ȃ�����{���邱�Ƃ���ł���B�A�����J�C���f�B�A���̂��Ƃ킴�ɁA�u���̎��R�́A�e�������������̂ł͂Ȃ��A�q�������Ă�����̂ł���B�v�Ƃ����Ӗ��̌��t������B����ꂪ���s���̊�ՂƂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����������o�ł͂Ȃ��낤���B

�����ŁA���ۂɐX�тƂ������̂��Ȃ��K�v�Ȃ̂��A�����āA���ꂪ�ǂ�Ȍ`�Ŏ��R������Ă���̂��Ƃ������Ƃ������Ă݂����B

���͒Y�_������p�ɂ���C���̒Y�_�K�X���z�����A�Y�f���Z�����[�X��O�j���ɕς��āA��������ɁA�����āA���ɒ~���Ă���B�ŋ߂ł͂���������p���ʉ�������@�������������i�݁A���܂��܂ȕ��Ȃ���Ă���B

�@�ŋ߂ł́A�Y�_������p�ɂ��A��C���̒Y�_�K�X�����Ɏ�荞�܂ꂽ���ƁA�ǂ̂悤�Ȍ`�Œ~�����Ă��邩�̉�͎�@���Ă��Ă���A����ɂ��ẮACharlene

Watson�̏ڂ�������������B����������@�ŁA�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ����l���ł���悤�ɂȂ�A���߂ĐX�т̒Y�_������p�̈Ӗ���F������悤�ɂȂ��Ă����B

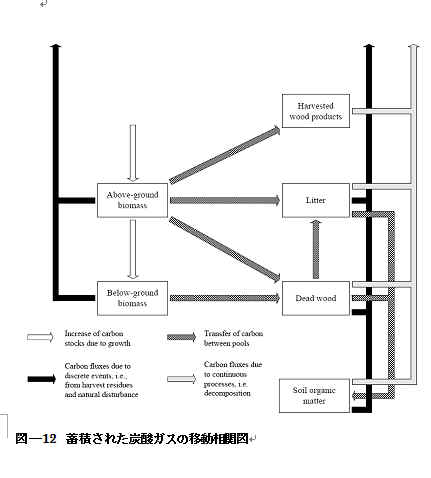

�}�\11�@�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���ɋz�����ꂽ�Y�_�K�X�́A�t�̒��Ɏ�������A���ꂪ���ɒ~������ƁA������������B���̗t�̕����Ɗ��̕������n�\����ɒ~������Y�f�����ł���B�܂��A�h�{�f�ƂȂ������̂́A���ɑ����A�����������Ă����B���̕������n�����̒��̒Y�f�����ł���B���̂ق��A���t�Ƃ����`�Œn�\�ɗ����A�₪�ĉh�{�f�Ƃ��Ēn���ɂ��݂���ł����B�܂��A��������n���ɏo�čs���Y�f����������B����ɂ́A�n���ɒ~����ꂽ�Y�f�����͂₪�Ă͑�C���ɓf���o�������̂��o�Ă���B�����̋敪�����ꂽ���ꂼ��̒����������ʂ��̊Ԃł̂����肪�A�}�\12�@�Ɏ�����Ă���B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

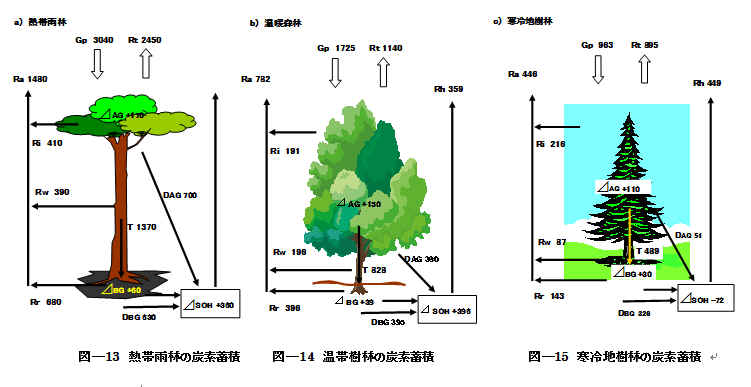

Marhi���́A�M�щJ�сA���ѐX�сA����ɁA����n�̐X�тɂ��āA�Y�_�K�X�̌Œ肪�ǂ̂悤�Ȍ`�łȂ���Ă��邩�̏ڂ������������Ă���B���̌��ʂ́A�}�\13�A�\14�A�|15�Ɏ������Ƃ���ł���B�����Ɏ�����Ă��鐔�l�́A�O�̐X�т̂��ẮA�N �Ԃ̒Y�f�̒~�ϗʂ�( g/�u�Eyear)�@�Ŏ��������̂ł���B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

���̂悤�Ȏ��ۂ̐��l���̗����w�i�ɁA�ŋ߂ł́A���{�ł��A���т̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ𐄒肷�鐔�����m���������B���Ƃ��A��{�̖ɂ��Ă̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ��Z�o������@�Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��̂��̗p����Ă���B

�@�@�f�ʐρ��������a�i�̑�����\���j��1/2�̂Q���~3.14

�A�@�ސρi�̐ρj���f�ʐ��~�����~0.5�i�`���@�ɂ��j

�B�@�o�C�I�}�X�W���@�j�t����0.5970�@�L�t����0.8443

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̊��̑̐ς�����}�ȂǑS�Ă��܂߂��̐ςɒ����A�������̏d���Ɋ��Z����W��

�C�@�Y�f�ܗL���i�b�j��0.5

�D�@1�{�̖��������Ă���Y�f�̗ʁ��ސ��~�o�C�I�}�X�W���~�Y�f�ܗL����t-�b�i�Y�f�݁j

���܂�A�X�є��̂��l�@����ꍇ�ɂ́A��̓I�Ɏ��̈�{��{�ɂ��Ă̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ𐔒l�����ċc�_�ł���悤�ɂȂ����B

4.

�Y�_�K�X�̌Œ�Ǝ��̐����ɂ���

������������̂́A�Y�_������p�ɂ���C���̒Y�_�K�X���z�����邱�Ƃʼnc�܂�Ă��邪�A���̍ۂɂǂ̒��x�̒Y�_�K�X���z������邩�́A�X�т̈�ꏊ�ɂ���Ă��ƂȂ�B���Charlen�ɂ��A�X�т̒Y�_�K�X�̋z���x�������A���т̐����x�����Ƃ��ĕ\�����Ă���B�\�\1�Ɏ������l�́A���ꂼ��̐X�т̏ɂ����̐����̑������Ⴄ�Ƃ������Ƃ������Ă���B�����Œ��ڂ������̂́A���R�т̏ꍇ�ɔM�щJ�т̐������x�����k�n��̐X�т̐������x�̂��悻�Q�{�ł���Ƃ������Ƃł���B

�@

5.

���̐������x

�X�т̔��̂ɂ��ẮA�X�ёS�̂̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ��c�_���邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃł��邪�A���̂��Ă��A�т�����A�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ͕ς��Ȃ��Ƃ���l�����ɂ������ẮA���̂ƐA�тƂ̒Y�_�K�X�Œ�ɂ��Ă̌��ʂ̍��𖾂炩�Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�����̂���̂��A�����āA����Ȍ�̎��̐������ǂ̂悤�ȑ����Ői�݁A�X�т̕������ǂ̂��炢�̔N���Ŏ�������̂����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ𐄒肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƃ͌����A���̂悤�Ȏ��̐����ɉ������Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̏�����������͂܂��قƂ�ǂȂ��B�������Ȃ���A����܂łɑ��肳�ꂽ���܂��܂Ȏ����n�����ƂɁA���������̉ߒ��łǂ̂悤�Ȍ`�ŒY�_�K�X���Œ肵�Ă���̂����������邱�Ƃ͂ł���B�����ł́A���̂悤�ȍl�����̂��ƂɁA�M�щJ�т̎��̐����ƒY�_�K�X�̌Œ�Ƃ̑��֊W�����߂邱�ƂƂ���B

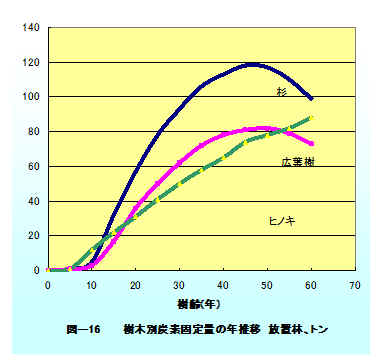

�@���̐������x�̊ώ@�ɂ��ẮA�܂��A�������n�܂�������ł��邪�A�X�ыz����������܂Ƃ߂��V��n���̐��т̒����ɂ��A�Y�_�K�X�̋z���ʂ́A�ї�ɂ��}�\16�@�̂��Ƃ��ω�����B������A���тł́A�������ɑ�R�̒Y�_�K�X���z������A������̎���ɂȂ�ƍ��x�́A�Y�_�K�X�̒~�ς����ۂ���Ƃ������Ƃ��킩��B�܂��A���̐}����́A�����A�т��ꂽ����̏͗ǂ��킩��Ȃ��B

�@���̐������x�̊ώ@�ɂ��ẮA�܂��A�������n�܂�������ł��邪�A�X�ыz����������܂Ƃ߂��V��n���̐��т̒����ɂ��A�Y�_�K�X�̋z���ʂ́A�ї�ɂ��}�\16�@�̂��Ƃ��ω�����B������A���тł́A�������ɑ�R�̒Y�_�K�X���z������A������̎���ɂȂ�ƍ��x�́A�Y�_�K�X�̒~�ς����ۂ���Ƃ������Ƃ��킩��B�܂��A���̐}����́A�����A�т��ꂽ����̏͗ǂ��킩��Ȃ��B

�@

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@

�@

����A����̂܂Ƃ߂��M�їтƐ��сA�u�i�тȂǂƂ̓�_���Y�f�Œ�ʂ̔�r���������̂��}�\17�ł���B���ꂩ��A�M�щJ�т̏ꍇ�ɂ́A�Y�_�K�X�̋z���ʂ����т̂��悻�P�D�V�{�ł��邱�Ƃ��킩��B����ɁA�}���[�V�A�̃T�����N�B�ŁA���{�����A����ɂ�蒲�����ꂽ�A�ђn�̐����ʂ̌��ʂ́A�\-2�Ɏ������Ƃ���ł���B

����ɁA�M�щJ�тłǂ̒��x�ɐ����������̂����̂���Ă��邩�ɂ��ẮACossalter��̕�����B����ɂ��A���їтȂǂł́A10�`20�N�Ԋu�Ŕ��̂��s����̂ɑ��A�M�їт̏ꍇ�ɂ́A6�\7�N�ƕ���Ă���B�\�\3�ɔM�їт��ǂ̒��x�Ő�������̂������������A���ꂩ������̂�7�N�O��łȂ���Ă��邱�Ƃ����ȂÂ���B�܂��A�����̑����ɂ��ẮA���x���A�Ȃ�тɁA�J�ʂ̊W����A�M�їт̏ꍇ�ɂ́A���̐������x�́A���ю��тɔ�ׂāA�{�̑��x�Ői�s����Ƃ����Ă���B

�}�\16����A���̐����̑��������̎�ނɂ��Ⴄ���Ƃ͂킩�邪�A�A�ђ���̐����̉ߒ����������A(��)���Ɋ������Ȃ���Ă���B�����̑Ώۂ́A�����S���̐X�тɂ��Ă̂��̂ł��邪�A���ꂩ��A�ь�̖̐����̗l�q���f�����Ƃ��ł���B���̗l�q��}�\18�Ɏ������B���̐}����A���̐����́A�A�ь�̐��N�͔�d�ɂ������ŁA���鎞��(���ю��т̎���̏ꍇ�ɂ́A10�N�O��)����}���ɐ������n�܂�A�Y�_�K�X�̌Œ肪�d��ɍs����B

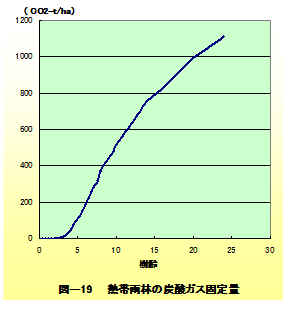

�ȏ�̂悤�ȃf�[�^�����ɁA�M�їт̐����ɂ��āA���̂悤�ȉ�������A���̐����̓x������}������ƁA�}�\19�̂��Ƃ��Ȃ����B

1

���̐����̎���ɑ���ω��ɂ́A�ގ���������B

�܂�A���т��M�ю��������悤�ȃJ�[�u�Ő�������B

2

�M�їт̐����̑����́A���їт��͔{�͂₢�B

�M�їт̐��n�́A���їт̔����̊��ԂŐi�ށB

3

�M�їт̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ́A���т�1.7�{�Ƃ���B

4

�A�т��Ă���A10�N�ڂ܂ł̎���ɂ��ω��������悤�Ȍ`�ɂȂ���̂Ƃ���B

�@

�@

�@�@�@�����ŎQ�l�ɂ����A���܂��܂ȒY�_�K�X�Œ�̃f�[�^�́A�������ڂɂ�肻�̒P�ʂ��قȂ�A�܂��A�����̕��@�ɂ���������B���̐}�́A�����������Ƃ�O���ɂ����āA���їт̐��т̐����̑��x�ƁA�����S���ł̃A�J�}�c�̐����̑��x�����킹�A�����M�щJ�т̒Y�_�K�X�̋z���ʂƐ������x�Ɋ��Z�������̂ł���B���������āA�M�щJ�т̎��̐����̋�����̂悤�ɐi�ނ��̂Ƃ��āA����ɋc�_��i�߂čs�������B

�U.

���̂ɂ��Y�_�K�X�̌Œ��~�̈Ӗ�

�ƁA���̌�̐A�т́A�܂��A���߂���Y�_�K�X���Œ肷�邱�ƂɂȂ�B�������āA�{���ł���A10�N�ڂƂ��ċz�������Y�_�K�X�́A2�N�ڂ̎��ɑ������镪���������z������Ȃ��B�����͎��I�ɕ\���������̂��}�\20�ł���B���Ȃ킿�A8�N�ڂŔ��̂�����ƁA���̎��_�ŒY�_�K�X�̋z���̑������A�܂��A�����l�ɂ��ǂ�A���̂��߁A�{���A�������ŋz�������ׂ��Y�_�K�X�����ɋz������Ȃ��Ȃ�B���ꂪ�J��Ԃ����A�M�щJ�тł̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ��������邱�Ƃ͖��炩�ł���B

7.

�؍ޔ��̂ɂ��Y�_�K�X�̌Œ��~�̗�

�@�@�}�\20�ɕ\���ꂽ�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̌������ǂ̒��x�����ʉ�����ƁA�\�\5�̂��Ƃ��Ȃ����B���ꂩ��A8�N�Ԋu�Ŕ��̂��J��Ԃ��ꍇ�A15�N��̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̍��́A244CO2-t/ha�ɂȂ�B�܂��A15�N��ɓ�x�ڂ̔��̂�����ƁA25�N��̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̍���323CO2-t/ha�ƂȂ�B���Ȃ킿�A�{���ł���A��C���̒Y�_�K�X�͌Œ肳��ƒY�_�K�X�Z�x���ቺ����͂��̂��̂��A�Œ肳�ꂸ�ɑ�C���ɂ̂���Ƃ������Ƃł���B

�@�@�}�\20�ɕ\���ꂽ�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̌������ǂ̒��x�����ʉ�����ƁA�\�\5�̂��Ƃ��Ȃ����B���ꂩ��A8�N�Ԋu�Ŕ��̂��J��Ԃ��ꍇ�A15�N��̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̍��́A244CO2-t/ha�ɂȂ�B�܂��A15�N��ɓ�x�ڂ̔��̂�����ƁA25�N��̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ̍���323CO2-t/ha�ƂȂ�B���Ȃ킿�A�{���ł���A��C���̒Y�_�K�X�͌Œ肳��ƒY�_�K�X�Z�x���ቺ����͂��̂��̂��A�Œ肳�ꂸ�ɑ�C���ɂ̂���Ƃ������Ƃł���B

���Ȃ݂ɂ��ꂪ���ꖇ����ǂ̒��x�̊����ׂɂȂ��Ă��邩���v�Z����ƁA

�@

�@���̑傫���@�@�@�@�Ӂ@300

mm 20mh

���̗��p���@�@�@�@50%

���̑̐ρ@�@�@�@�@12

x 600 x 1800 mm

= 0.01296 ㎥

���̐�L�ʐρ@�@�@�@25�@�u

1 ha ����̎��ؐ��@�@100

x 100 / 25 =

400�{/ha

���̖����@�@�@1.413�@��1.5�@/ 0.01296

= 54.5 ��/�{

�@

�@���������āA���ꖇ�̊����ׂ́A

�@�@�@�@15�N���Ƃ���Ƃ���ƁA�@244t/(400

* 54.5 ) = 11.2 kg/��

�@�@�@�@25�N���Ƃ���ɂ���ƁA�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@14.8

kg/��

�ƂȂ����B

�@�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A����ɂ���C���̒Y�_�K�X�Z�x�Ƃ������Ȃ�Ƃ������Ƃł���A���������āA���^�g���g�p�������A�ꖇ���肱�ꂾ���̊����ׂ��������Ă���ƌ���ׂ��ł���B

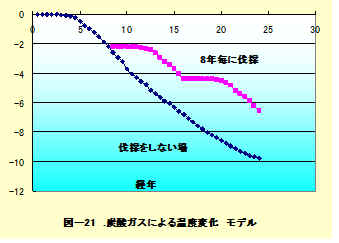

�@������C�̋C���ɂ��čl���Ă݂�ƁA�͎��I�ɑ�C���̉��x���Y�_�K�X�̔Z�x�ɂ��ω�������̂Ƃ��A���̕ω��̋��}������ƁA�}�\21�̂��Ƃ��Ȃ�B���̐}�͌����Đ�ΓI�Ȑ��l��\�����̂ł͂Ȃ����A���ΓI�Ȕ�r�͂ł���B���ꂩ��A���̐}��25�N�Ԃ̕��ς����A���Ƃ��A���̂��Ȃ��ꍇ�ɁA25�N�Ԃ̕��ϋC����10�����ቺ�����邱�Ƃ��ł���̂ɑ��A8�N���ɔ��̂��J��Ԃ��Ă����ƁA�Y�_�K�X�ɂ�鉷�x�ቺ�̌��ʂ́A5.2�ƂȂ����B���̂悤�ɁA���̂��J��Ԃ��Ă����ƁA��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�������炸�A��C�̉��x����荂�����x�Ő��ڂ��邱�ƂɂȂ�B

�@������C�̋C���ɂ��čl���Ă݂�ƁA�͎��I�ɑ�C���̉��x���Y�_�K�X�̔Z�x�ɂ��ω�������̂Ƃ��A���̕ω��̋��}������ƁA�}�\21�̂��Ƃ��Ȃ�B���̐}�͌����Đ�ΓI�Ȑ��l��\�����̂ł͂Ȃ����A���ΓI�Ȕ�r�͂ł���B���ꂩ��A���̐}��25�N�Ԃ̕��ς����A���Ƃ��A���̂��Ȃ��ꍇ�ɁA25�N�Ԃ̕��ϋC����10�����ቺ�����邱�Ƃ��ł���̂ɑ��A8�N���ɔ��̂��J��Ԃ��Ă����ƁA�Y�_�K�X�ɂ�鉷�x�ቺ�̌��ʂ́A5.2�ƂȂ����B���̂悤�ɁA���̂��J��Ԃ��Ă����ƁA��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�������炸�A��C�̉��x����荂�����x�Ő��ڂ��邱�ƂɂȂ�B

�@

�@

2.

��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x��������ɂ�

�����������Ƃ���A��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x��������ɂ͒Z���Ԃ̔��̂��J��Ԃ����Ƃ͊����ׂ傷�邱�ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���̏ꍇ�̒Y�_�K�X�̌Œ�̔\�͂́A���鎞�_���������d�˂�ɏ]���A�������Ă���B�}�\20������e�Ղɑz�������悤�ɁA25�N�ڈȍ~�́A�ނ���A�тɂ��V����������Ă�ق����A�Y�_�K�X�̌Œ�ʂ͑����Ȃ�B�܂�A�Y�_�K�X�̋z���̌����̂悢����������n�����܂ł͂ł��邽�����̂����A�Y�_�K�X�̌Œ�\�͂̉�����n�߂�Ƃ�����́A�t�ɐ��n�����}����悤�ȐA�т�i�߂�ق����Y�_�K�X�̋z���ʂ͑��傷��̂ł���B���������āA���̂́A���ƓI�ȈӖ��������炻�̊Ԋu�����߂�̂ł͂Ȃ��A���̐����̋�ɂ��A�K���ȊԊu�Ŕ��̂�����Ƃ����A�Ǘ��A�т�i�߂邱�Ƃ��d�v�ł��낤�B

�I����

�@�@�X�є��̂ɂ��ẮA�Y�_�K�X�̌Œ�Ƃ����Ӗ��ł́A���̂Ƃ����s�ׂɒY�_�K�X����������킯�ł͂Ȃ�����A�Y�f�̔Z�x��������悤�Ȋ����ׂ͂Ȃ��Ƃ���悤�Ȉӌ����������B�������ɁA���̍s�ׂ����ł́A�Y�_�K�X�̔����͂Ȃ��B�������Ȃ���A���R�E�ɂ����ẮA�X�т͒Y�_�K�X���z�����A�������荞�ނ��Ƃɂ��A��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�������Ă���̂ł���B���̋@�\�́A�Y�_�K�X�̔Z�x�㏸��j�~���Ă���Ƃ����s�ׂł���A���̋@�\���Ă��܂�(���̂Ƃ����s�ׂɂ��)���Ƃ́A��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�����������悤�Ƃ����ړI���炷��A�܂��ɁA�Y�_�K�X������̂Ƃ܂������������ʂł���A�Ӗ��ł���B�����ł́A���̎������ł��邾����ʓI�ɐ������悤�Ǝ��݂��B�������������A�܂������M�щJ�т��̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������w�E�͂��邩���m��Ȃ��B�������A����́A����Ɏ�����ςݏグ�Ă����悢���Ƃł���B�����Ŏw�E���������Ƃ́A�Y�_�K�X�̌Œ��j�Q����Ƃ������Ƃ��A��C���̉��x����������ʂ��Ȃ����A���ꂪ�A�Ђ��ẮA�n���̉��g���ɂȂ���Ƃ������Ƃł���B����܂ŁA��ʓI�ɋc�_���邱�Ƃ��Ȃ��������A�����ŏq�ׂ��悤�ȕ��@�ɂ��A�X�є��̍s�ׂ�LCA�Ƃ��������ׂ̕]���Ƃ�����@�̂Ȃ��Ŏ�舵����̂ł͂Ƃ������B���̈�l�@�����̎��Ɉꏕ�ɂȂ�K���ł���B

�Q�l����

1)

Charlene Watson, �g

2)

A.I.Hirsch��A�hThe net carbon flux due to

deforestation and forest re-growth in the Brazilian Amason; analysis using a

process-based model�h, Global Cange Biology (2004)

10, p908�`

3)

Y.Malhi et.al, �g The carbon balance of tropical, temperate and boreal

forests�h, Plant, Cell and Environment (1999) 22, 715 - 740

4) Christian

Cossalter and Charlie Pye-Smith, �u�������ыƁv�@�_�b�ƌ������

5) ���ؗǖ�@��X�̐��ԣ

6) ���{�����A����@�u�����P�X�N�x�Y�ƐA�ѓG�n���@�ȂǂɊւ��钲�����Ɓv��

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@