�@

�J�[�{���j���[�g�������l����

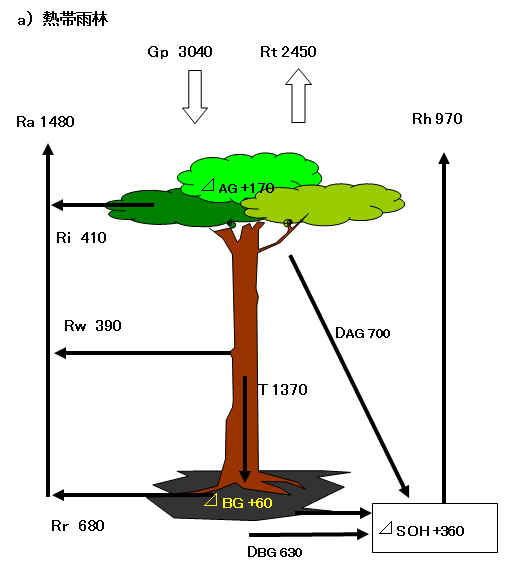

�M�щJ�т̔��̂ɂ��A�X�ю������j��A���̒n��ɐ������鐶���̐�ł���łȂ��A�X�т̒Y�_������p����~���A����ɂ���C���̒Y�_�K�X�Z�x�̃o�����X������A���̔Z�x���㏸���A���ꂪ�����ƂȂ��ċC�ۂ̉��g���������݁A�����̏Z��ł���n���S�̂̊����j��Ă����Ƃ����Ă���B�����������Ƃ��獑�A�ł́A�n�����g���h�~�̂��߂ɁA���E���̍��X���ꏏ�ɂȂ��āA��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�̏㏸��h�����߂ɁA�e�����w�͖ڕW�𗧂ĂāA�Y�_�K�X�r�o�ɂȂ���悤�Ȋ�����i�߂čs�����Ƃ��Ă���B���̒��ŁA��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�����ɕۂɂ́A��X�̐����̂Ȃ��ł̔r�o����Y�_�K�X�̗ʂƁA�n����̐A�����z�����Ă䂭�Y�_�K�X�̗ʂ��ɂ���K�v������B���ꂪ������u�J�[�{���j���[�g�����v�̊�{�I�ȊT�O�ł���B

�X�тɂ�����Y�_�K�X�̋z�����A���ΔR���ɋN������Y�_�K�X�̔r�o�������ł��邱�Ƃ��w�͖ڕW�ł���ɂ��W�炸�A�u�X�т̔��̂ɂ��m�ۂ����؍ނ̔R�Ċ����́A����͂��Ƃ��Ƒ�C���̒Y�_�K�X���z�������ĂсA��C���ɖ߂����̂ł���A�z���Ɣr�o�͓����ł���̂ŁA��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�͏㏸����킯�ł͂Ȃ��B�]���āA�X�т̔��̂����Ă����������s�ׂ́A�Y�_�K�X�̔Z�x�̏㏸�ɂ͂Ȃ���Ȃ��B�v�Ƃ̉��߂��܂���ʂ��Ă���B

�������Ȃ���A�J�[�{���j���[�g�������`���Ă��鍑�A�́A

�J�[�{���j���[�g�����ɂ�3�̑傫�Ȗ��_������Ǝw�E���Ă���B

1�ڂ́A�i�J�[�{���j���[�g�����́j�A���R���̔R��������ė��p�����Ƃ��Ă��A�u�����E�A���̉ߒ��ŏ����ł����ΔR�����g���Δr�o�ʂ�����v���ƁB2�ڂ́A�J�[�{���j���[�g�����ɂ͍Đ��́i�Đ����j���K�v�Ȃ��ƁB3�ڂ́A�y�n�̖��ł���B�J�[�{���j���[�g�������g�債�āA���ΔR���E���ޗ���A���R���R���E���ޗ��ɓ]�����Ă����ƁA�A������ĕۑS���邽�߂̍L��ȓy�n���K�v�ɂȂ�B���ƃ��x���ł̃J�[�{���j���[�g�����i��q�j�ɕK�v�Ȗʐς̓J�[�{���t�b�g�v�����g�i�G�R���W�J���E�t�b�g�v�����g�j�ŕ\�����Ƃ��ł���B�Ⴆ�Γ��{�ł͍��y�ʐς̖�7�{�ɂ�����269.7��ha���X�ɕK�v���Ƃ���Ă���B���E�S�̂ł������̍k��n�E�q���n�E�X�т̍��v�ʐς�1.2�{�ɂ�����1.06gha���X�ɕK�v���Ƃ���Ă����B�@�{���Ȃ�Ό��݉ߏ�ɔr�o����Ă���ʂƓ����ʂ̓�_���Y�f���z���ł���悤�ɐA������Ȃǂ��āA���Ƃ��邢�͒n���S�̂œ�_���Y�f�̔r�o�ʂ��z���ʂő��E���邱�Ƃ��A�^�̈Ӗ��ł̃J�[�{���j���[�g�����ł���B���Ȃ킿�A���̍s�ׂ́A�J�[�{���j���[�g�����Ƃ́A�S���قȂ鎟���̘b�Ȃ̂ł���B���݂ɁA�u�؍ނ�R�₷�s�ׂ́A���Ƃ��Ƒ�C���̒Y�_�K�X���z���������̂ł��邩��A��������ɖ߂��Ă��邾���ł���A��C���̒Y�_�K�X�̔Z�x���グ�Ă͂��Ȃ��B�v�ƌ������ƂŁA�X�є��̂ɂ������āA�J�[�{���j���[�g�����͕ێ�����Ă���Ƃ���Ȃ�A����́A�X�є��̂��ɍs�Ȃ��Ă���C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�����ɕێ��ł���Ǝ咣���Ă���悤�ɂ��v����B����Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͖������B

�܂��A�X�т̔��̂ɑ��ẮA�A�т�����A�X�т̒Y�_�K�X�̋z���͌J��Ԃ��i�s���A�����X���������Ă��田�̂��A�����ޗ��Ƃ��Ďg�p���A���\�N����ɂȂ��Ĕp�����A�R�Ă��Ă��A�r�o����Y�_�K�X�́A���Ƃ��Ƃ͎�����C������z���������̂ł���A������C�ɖ߂������̂��Ƃł���̂ŁA�Y�_�K�X�̃o�����X�͎��Ă���B�]���āA�X�т̔��͍̂ĂѐA�т����Ă����A�Y�_�K�X�̔Z�x�㏸�ɂ͂܂��������Ȃ��͂��Ƃ̍l�����������B

�������A�A�тɂ��A������������ɂ͎��Ԃ��K�v�ł���B�܂�A�Y�_�K�X�̔Z�x���c�_����ꍇ�ɂ́A�������Ԃ̊T�O���l������K�v�������B

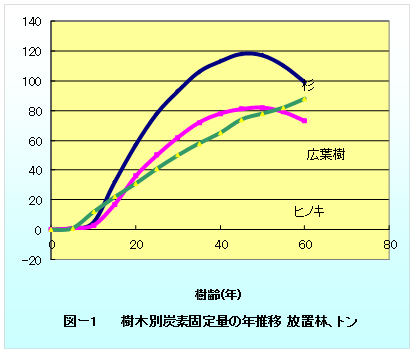

�M�҂́A��Ɏ��̐������x��Y�_�K�X�̋z���Ƃ����ϓ_���琔������i�߂Ă����B���̐������Y�_������p�ɂ����̂ł���Ƃ̍l������A�Y�_�K�X�̋z���Ƃ����T�O�����A�M�щJ�сA���тł̎��A�����āA����n�ł̎��ɂ��ẮA����̎��ŕ\���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�������A���̐����́A����A���̐������x�Ƃ��Ēm���Ă���Richards�̎��ɗގ����Ă���B�܂�A���̐����́A����A���̐����Ɠ����悤�Ȕ��������������Ƃ��Ċ܂܂�Ă���ƍl������B���̂悤�ɂ��ċ��߂����ɏ]���A�X�т̔��̂���C���̒Y�_�K�X�̔Z�x�ω��ɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ��y�ڂ������l�@���Ă݂����B

���̐������x

�@�@�@���̐����̎���ɑ���ˑ��x�́A�ގ���������B

�@�@�@�܂�A���т��M�щJ�т������悤�Ȑ����J�[�u�����B

�@�A�@�M�щJ�т̐����̑����́A���їт̂��悻2�{�ł���B

�@�@�@�M�щJ�т̐��n�́A���їт̔����̊��ԂŐi�ށB

�@�B�@�M�щJ�т̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ́A���т�1.7�{�ł���B

����Ɋ�Â��C�M�щJ��1�w�N�^�[��������̒Y�f�Œ�\�͂����̎��ŕ\�������B

�@�A���A���邢�́A���肵�Ă��琬�����܂�

�@![]()

�A�@�������@�Y�_������p�ɂ��Y�_�K�X���Œ��@�@�@

���ɂ��Y�_�K�X�̌Œ�ʁ@Ct�́A

�@�@�@�������܂Ł@�@�@![]()

�@

�������@�@�@�@

![]()

�������A�����Ł@�@

�@�@ Ct

; ���ɂ��Y�_�K�X�Œ��(�ݐ�)

Ci

; �������܂ł̒Y�_�K�X�Œ��(�ݐ�)

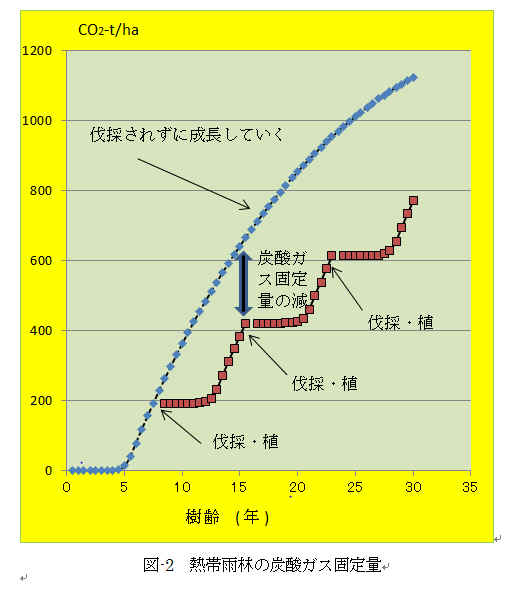

���̐}�ł́A���͂���A�т��Ă��炠������Ԃ́A�ɂ߂Ă������Ɛ������邪�A������߂���ƁA�}���ɐ������͂�܂�B�M�щJ�т̏ꍇ�ɂ́A���̗U�����Ԃ͐��N�ł���B���̌�A�������ɓ���A�}���ɐ������A���̊Ԃɑ����̒Y�_�K�X���z�������B�M�щJ�тō��̐����̂��߂ɔ��̂������̔N���7�`8�N�Ƃ�����B���̂̂��ƁA�A�т��Ȃ���A�ĂсA�����悤�ȉߒ��ŒY�_�K�X���z�������B�������̂��ꂸ�ɒY�_�K�X���z�����Đ������Ă����ꍇ�ƁA���̂ɂ��A�т���āA�܂����̒Y�_�K�X�̋z���Ȑ���H��ꍇ�Ƃ̗ݐς̒Y�_�K�X�̋z���ʂƂ̍����A���Ȃ킿���̂ɂ��Y�_�K�X�Œ�ʂ̒ቺ�ł���ƍl������B���ꂪ�A�X�є��̂̒Y�_�K�X�̌Œ�ʂ��������錻�ۂł���B

���^�g�̏ꍇ�ɂ́A���̂��ꂽ���͑��������ɉ��H����A�^�g�ނƂ��Ďg�p����A�������A�؍ނɊ܂܂�郊�O�j���Ƃ������������A�Z�����g�̋��A���J�����ɂ�蕪����������߁A���̋��x���ቺ���A����̓]�p���Ȃ��ꂽ���Ɣp������A�R�Ă����B�܂�A�ɂ߂ĒZ���Ԃ̂����ɁA�Y�_�K�X�Ƃ��đ�C���ɕ��o�����킯���B���̊��Ԃ͎��̐������Ԃ��炷��Έ��|�I�ɒZ���B�����������Ԏ��Ƃ����l�����ŒY�_�K�X�̃o�����X���Ƃ�ƁA�M�щJ�т̎����琻������鍇�^�g�̏ꍇ�ɂ́A�J�[�{���j���[�g�����Ƃ����T�O�͑S�����Ă͂܂炢�ƌ����ׂ����낤�B�R�ď�������邱�Ƃɂ��r�o�����Y�_�K�X�̗ʂ́A���̊����ׂƂ��ăJ�E���g���ׂ��ł��邱�Ƃ͖������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��@�L�j

�@

Richards �̎���K�p�������̐����x��������ACarbon Neutral ���l�@�����B

�@

�@

�@

�@