| :建設工事に大量に使用されている合板型枠の原材料は、東南アジアの熱帯雨林を伐採した原木である。森林の伐採は、樹木の炭酸同化作用を停止することから、大気中の二酸化炭素の濃度の上昇につながり、これが要因の一つとなって地球の気候温暖化をもたらしていると言われている。 昨今のこの合板型枠に代わり、樹脂製の型枠が開発されている。しかし、この樹脂製の型枠は、化石原料といわれる原油を用いているので、この石油を使用した製品も、また、炭酸ガスの排出を伴っている。

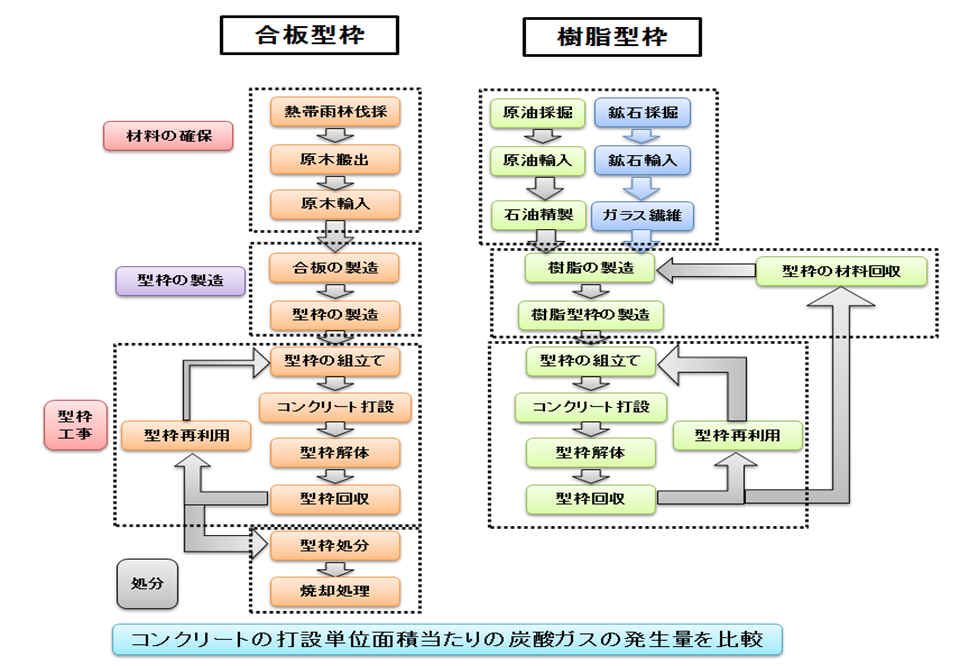

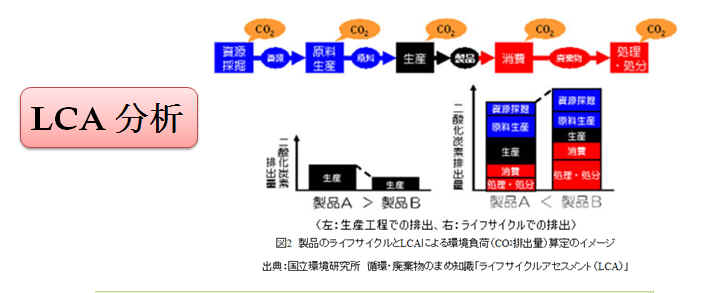

こうしたことから、異なる原材料を用いた同一目的の製品の、環境に対する負荷、つまり、どちらの製品を用いれば、より炭酸ガスの排出が少なくなるかが問題となる。議論をするうえで、重要なことは比較検討野基準を定めることであ。そこで、LCA( Life Cyclo Assessment )解析と言うものが行われるようになった。ここでは、合板型枠を用いた場合と樹脂型枠を用いた場合のそれぞれの製品について、LCA解析で検討されるべき範囲についてまとめた。こうして、その製品を製造するのに必要な原料の確保から、製造工程、建設現場でのコンクリートの打設、リサイクルも含めた使用済み製品の最終処理に至るまでに排出される炭酸ガスの量を算出し、炭酸ガスの発生量を、打設するコンクリートの単位面積当たりで比較することにより、環境に対する優しさを議論することが目安とすることができる。

|

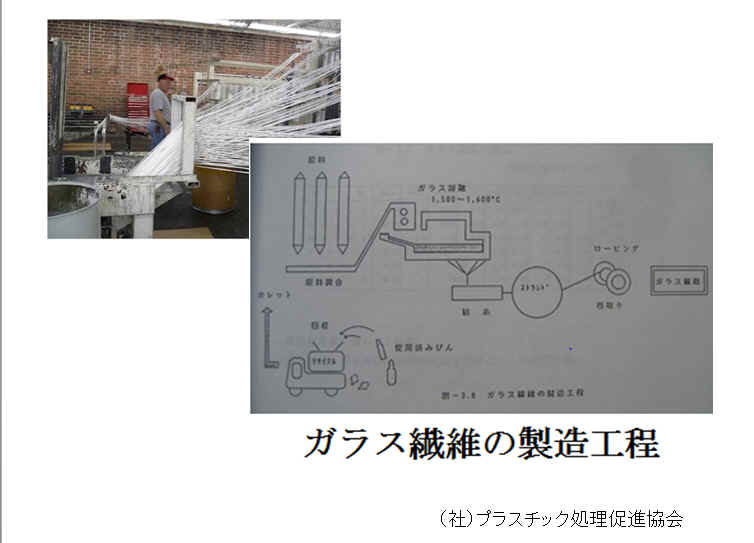

| 合板型枠、並びに、樹脂製型枠について、原料の確保から、製品の使用、リサイクル、そして、その製品の最終処分までの工程分析を行う。原料の産地での工程で排出される炭酸ガスについても、現場での状況を加味してはいしゅつされる炭酸ガスの量を求めることがじゅうようであり、また、どちらも原料の産地が海外であることからそこから加工場までの輸送についても考慮する必要がある。また、樹脂型枠の場合には、型枠材としての強度を確保するために原料には、ガラス繊維強化樹脂が使用されている。したがって、原材料としては樹脂のほかにガラス繊維についても、原料として付随してくる炭酸ガスの量を求める必要がある。 |

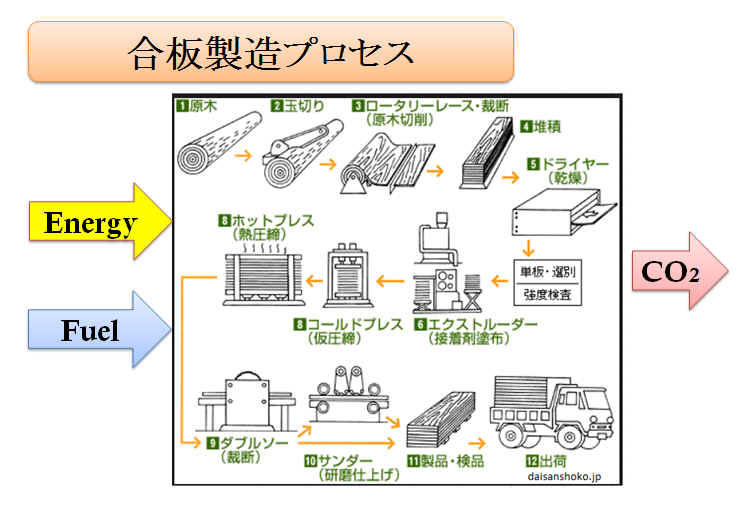

| ここに一般的な合板の製造ラインをしめした。それぞれの工程で使用されるエネルギーを求め、その量に見合う炭酸ガスの量が排出されるものとみなす。このような形で計算されるエネルギーとしては、消費電力のほかに、スチームなどがある。 |

| ここに、合板型枠の場合の排出される炭酸ガスのLCAでカバーされる一連の工程を示した。森林の炭酸同化作用については、伐採により炭酸ガスが吸収されなくなった量見合い、これを排出される炭酸ガスとしてカウントすべきである。 |

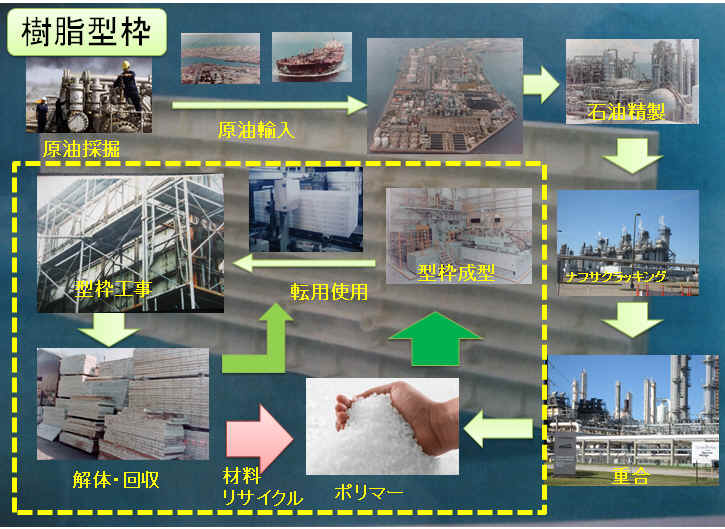

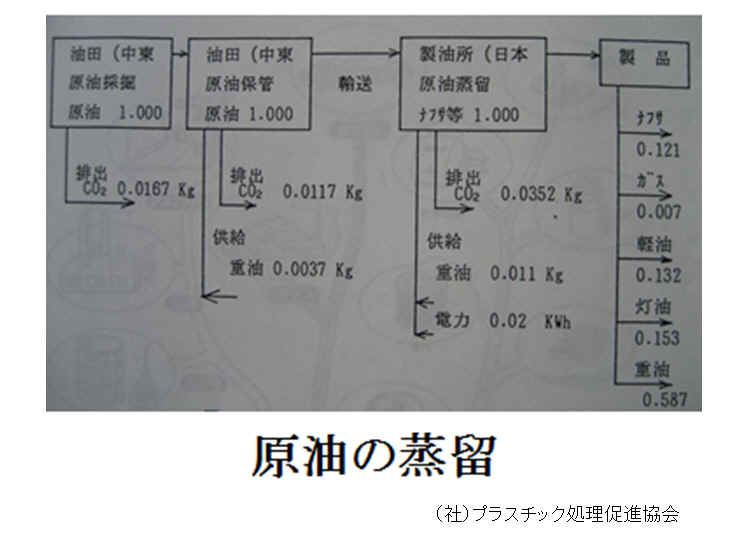

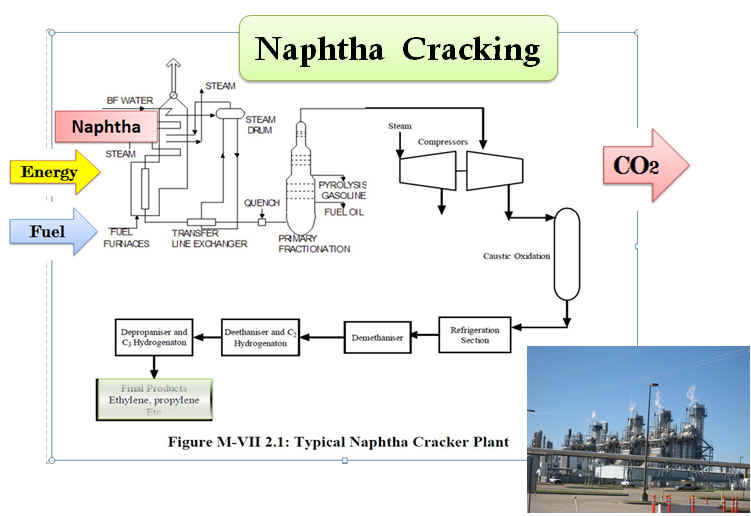

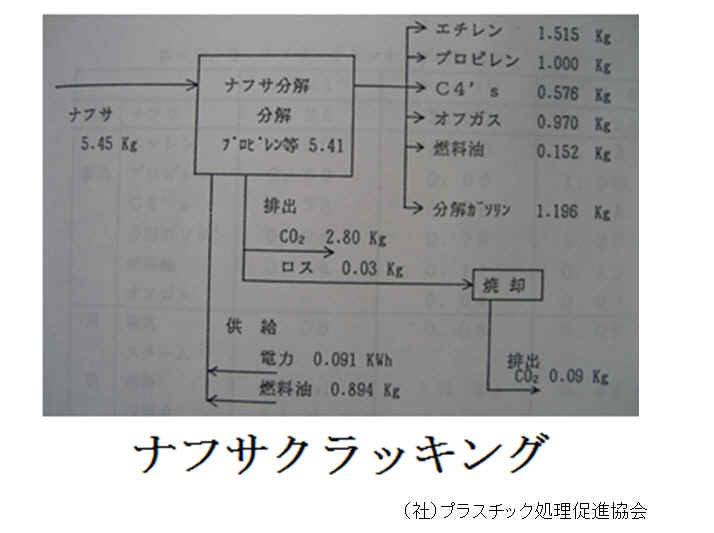

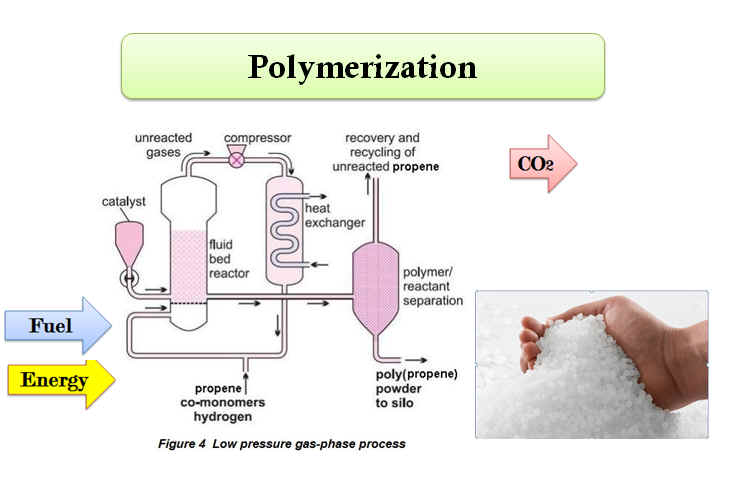

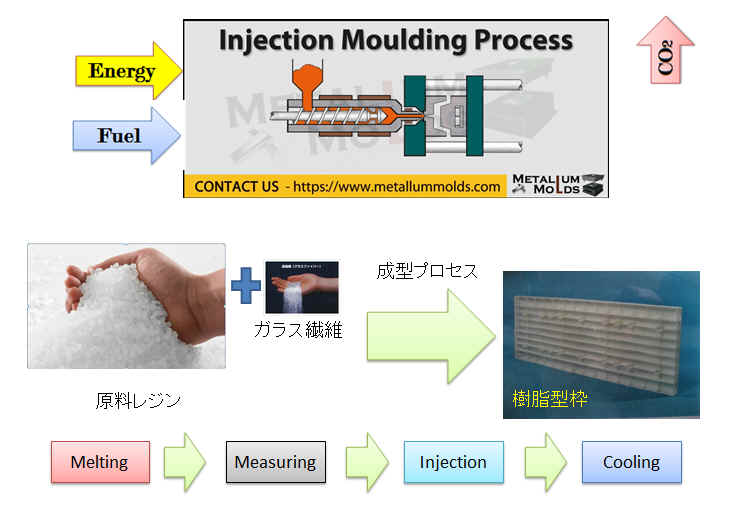

| ここに、樹脂型枠の場合の排出される炭酸ガスのLLCAでカバーされる一連の工程を示した。原材料の確保については、伐採により原油が確保されるところから、モノマー の生産、そして、重合、ポリマーの成型、同一現場での転用と、複数の現場での転用、材料リサイクルまでが、カバーされなくてはならない。石油の精製、ナフサクラッキングでは、複数の物質が得られるので、工程で消費されるエネルギーは、生産される物質の比率に応じて割り当てられるものとする。、

炭酸ガスが吸収されなくなった量見合い、これを排出される炭酸ガスとしてカウントすべきである。 |

| LCA解析で環境に対する負荷を比較するときの基準 |

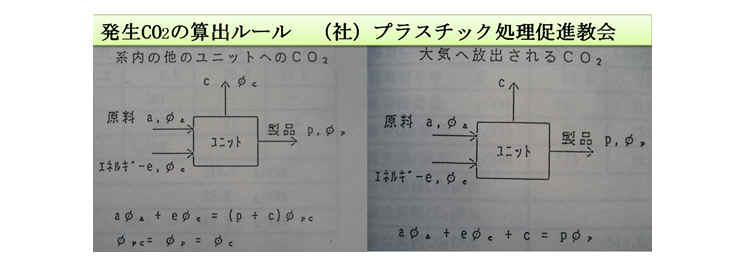

| 製造に伴う環境負荷算出の考え方 |

| 原油の精製工程では、製品としてさまざまなものが出てくるが、各工程で投入うされる環境負荷は、その製品の生産量にしたがって配分される。 |

| 樹脂の製造プロセスには、液相法、気相法など様々なものがある。それぞれのプロセスに応じエネルギー消費の実態がことなるので厳密には、それに応じて環境負荷を検討していく必要がある。実際にどの工程を採用するかにより、排出される炭酸ガスの量が異なっている。 |

| 樹脂の成型においても、さまざまなプロセスが考えられる。製品の形状,要求物性、設備の能力などにより必要とされるエネルギーや、排出される炭酸ガスの量が異なってくる。プロセスの特異性を考慮しなくてはならない。 |

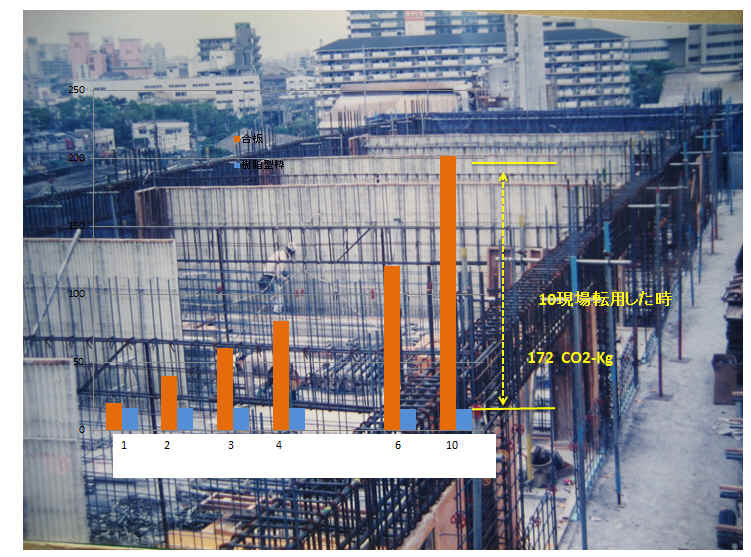

| 型枠が実際に使われている現場。ここで重要なのは、型枠がどの程度繰り返し使用されるかだ。一つの建築現場での転用回数、そして、複数の現場に使われる場合等を考慮する必要がある。こうして、どれだけの現場で使用されたかの実績により、排出される炭酸ガスの量が求められる。型枠のより使用の形態が異なることが考えられるので、比較の基準としては、打設するコンクリートの単位面積当たりの排出炭酸ガスの量をもとめ、これにより環境に対す負荷とする。

合板の場合には、転用回数は4〜5回であるが、樹脂型枠の場合には、40〜50回の転用、すなわち、複数の現場に渡って使用される。どのように転用するかは、型枠大工の裁量によるところでもある。 |

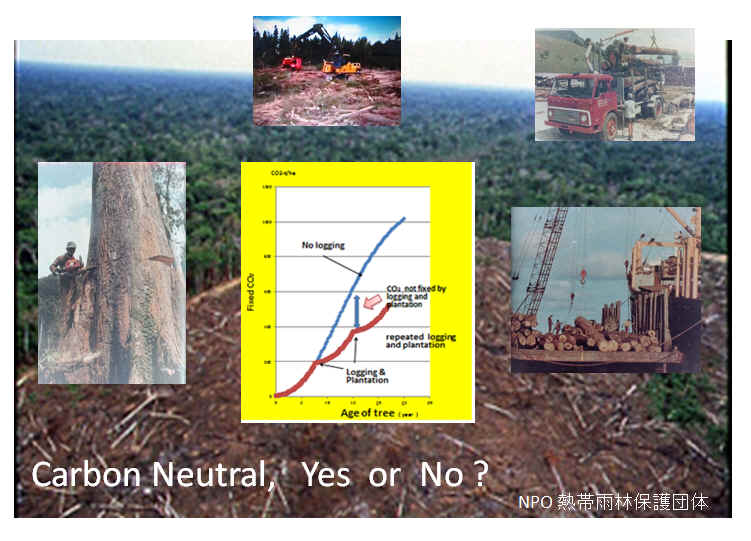

| カーボンニュートラルという考えもあるが、型枠の場合には、短期間の製品寿命であるので、このライフサイクルの中での炭酸ガスの吸収量と排出量の差を検討してゆく。森林の伐採は、炭酸同化作用の停止であり、これにより炭酸ガスの吸収が停止する。この利用は本来は炭酸ガスの削減につながるものであるはずだ。したがって、これが停止してしまうことは、炭酸ガス濃度の増加に影響を及ぼす。すなわち、この分も、環境負荷として考慮すべきである。木材の使用は、カーボンニュートラルという立場に立っても、その時間的なスケールを考えれば、樹木の成長速度を考えて判断すべきである。 |

| 森林の伐採は、そこで生息する動物たちにとっては、居住地を剥奪されることと等しい。長い歴史の中で育んできた彼らの生活環境を、人間たちの文化的な生活をするために破壊してはならない。樹木の生長速度を考えれば、伐採した分だけ植林すればよいと言う問題ではない。炭酸ガスの吸収の速度を考え、そこで生息する生物の必要とする森林を確保しながら、そして、地球規模での環境の維持を考えながら我々の生活のための木材を利用していくことが必要だ。

化石燃料と同様、熱帯雨林についてもたとえ植林をするにしても決して無尽蔵の資源ではない。 |