|

|

||

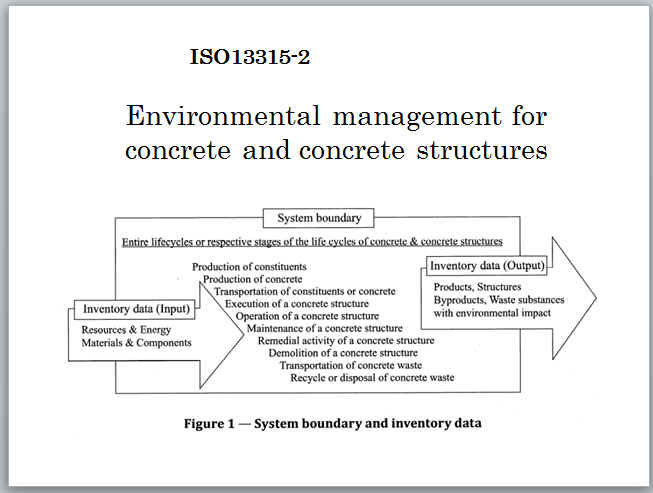

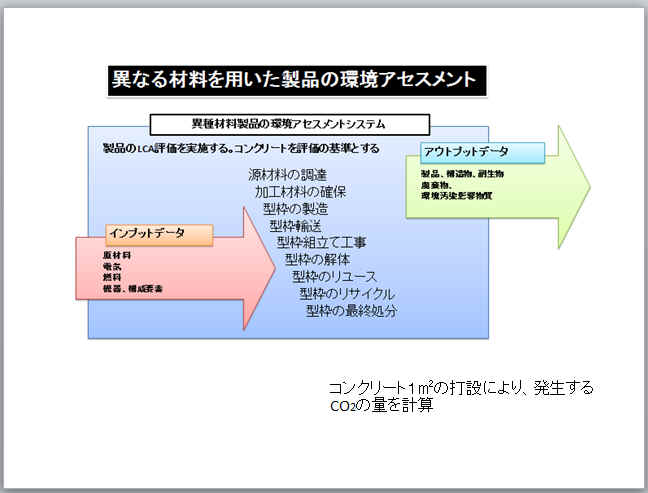

| ISO13315-2は、建設部門におけるコンクリート構造物の環境効果を評価するものです。このシステムでは、コンクリートの原材料の入手から、構造物の建設、使用、維持管理、解体、そして、最終処分に至るまでの過程で発生する炭酸ガスの発生量を求め、これをコンクリートの環境負荷として評価するものです。評価のために、投入される原材料、副資材、エネルギー、そして、各種部品などのデータがインプットされ、結果として、構造物、副産物、廃棄物、ならびに、これらの最終処分されたものの環境負荷が得られます。 |

| このシステムのなかでは、各行程ごとのインプットから、つぎの行程で使われる生産物のほかに、副産物、廃棄物などを算出します。これは、コンクリート構造物についての一連の評価の主たる流れです。環境に対する負荷は、これらの行程での夫々の結果の総計として評価されます。ここで我々が問題としているのは、いうまでもなく、型枠工事の部分です。 |

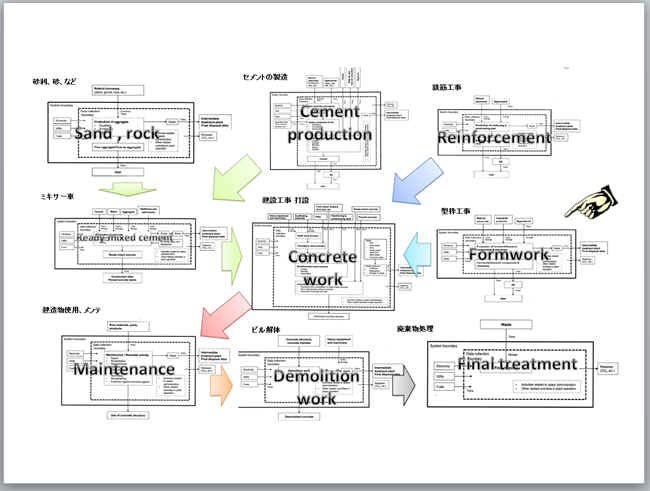

| われわれは、建設工事のなかの最も重要な行程の一つ、躯体工事のなかでの、コンクリート打設における、型枠工事に着目いたします。この行程は、構造物の設計に従ってコンクリートを打設するもうですが、ここでは、鉄筋による配筋工事と、型枠材による型枠工事、そして、セメントの投入が行われます。鉄筋、ならびに、セメントは、構造物としての製造物になりますが、型枠工事は、コンクリートが固化した後に、解体され、再使用されています。この型枠工事に投入される主材料が型枠材です。現在、この型枠は日本の場合、東南アジアの熱帯雨林の伐採による原木を使用して、合板に加工した後、桟木を取り付けて形で組み立てられています。そして、コンクリートが固化した後に解体され、回収、再使用となっています。 ここで、問題であるのは、このコンクリート打設用に使用されている合板の転用回数が数回であるため、膨大な原木が消費されているのです。これが、熱帯雨林の破壊につながっているのです。 |

|

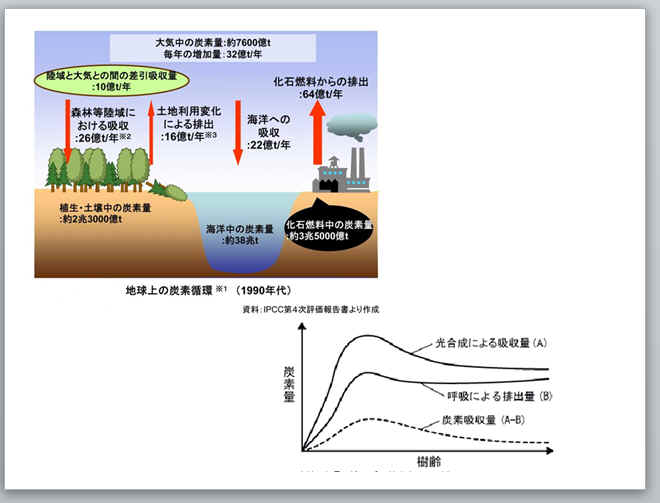

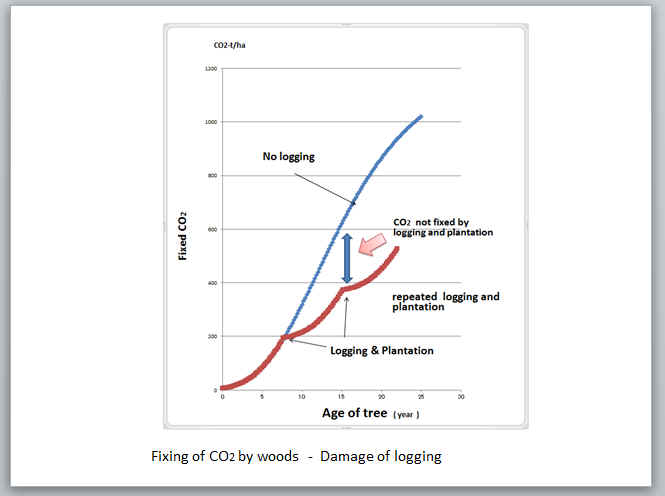

ここに、現状の型枠に関する問題点を整理しました。現在、日本では大量の合板が型枠材として使用されています。この合板は熱帯雨林の樹木を伐採して作られています。このため、東南アジアの広大な熱帯雨林が破壊されているのです。その結果、樹木による炭酸同化作用が停止し、この地球の炭酸ガス濃度を削減するという目標に対してネガティブな効果を齎しているのです。また、使用後には、燃焼処理をされています。セメントが強いアルカリ性であるため、合板の本来の強度が数回の打設で損なわれ、再使用が出来なくなるからです。このため、廃棄物となった型枠は燃焼処理されているのです。合板は、もともと空気中の炭酸ガスが固定されたものであり、従って、これを燃焼した発生した炭酸ガスは、もともと地球の外気から取り入れたもので、この発生した炭酸ガスはもとの姿に戻ったものであるから、炭酸ガス濃度には影響していない。したがって、炭酸ガスの発生ではない、との見解・カーボンニュートラルが受け入れられています。しかしながら、これは、正しいこととはいえません。この発想には、時間の概念が全く入って降りません。木の成長は時間とともに変化しており、いつの時点で伐採するかにより、本来の炭酸同化作用による炭酸ガスの固定の効果が変わるのです。熱帯雨林の樹木は、生活環境の中で発生する、炭酸ガスを吸収することにより、地球の炭酸ガスの濃度を調整しているのです。これは、樹木の伐採により、本来の樹木の機能が働かなくなり、ひいては、炭酸ガスの濃度の上昇に繋がっているのです。このようなこと以外に、森林伐採は、自然環境の破壊、希少動物の絶滅、さらには、自然災害の防止効果の喪失など様々な問題があります。日本の建設業は、こうした地球規模の犠牲の上に繁栄してきたことを反省しなければならない時に来ています。 合板代替の型枠材が必要とされています。今こそが、その時なのです。そして、それを実行するのは、日本です。我々の世代がそれをする責任があります。 |

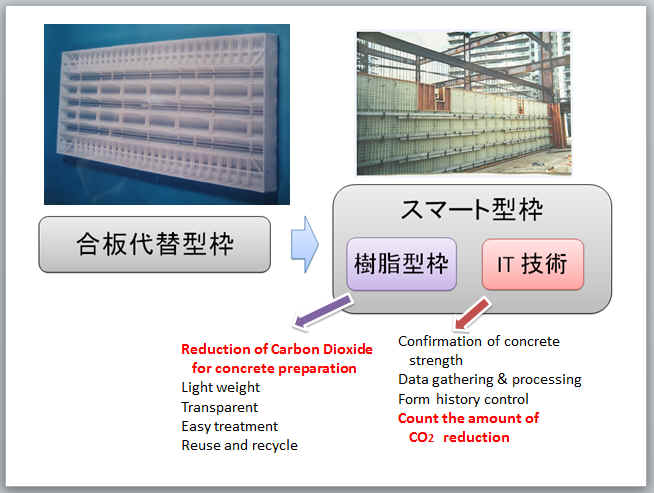

| こうした概念から、我々は、樹脂型枠を開発し、これとIT技術を併合させた、商品名・スマート型枠の普及に注力して来ました。この樹脂型枠は、型枠工事の主役である型枠大工さんの、新しいものに対する抵抗感を解消するために、従来の合板型枠と同じ技術て、同様なプロセスで使用できるように設計されています。メリットは、転用回数が多く、型枠大工の歩係が上がること、半透明で、かつ、軽量、打設時のセメントの流れが確認でき、また、強度発現管理が出来る、型枠保持期間の短縮化、そして、コンクリート打設面積あたりの炭酸ガス発生量が大幅に削減される、などなどです。以下に、その内容を説明します。 |

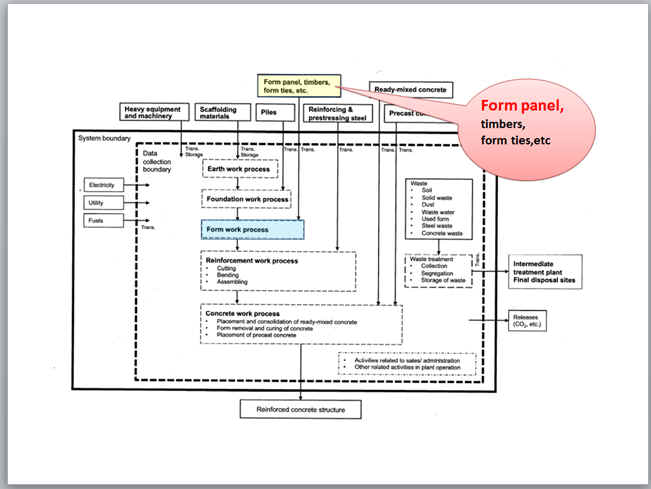

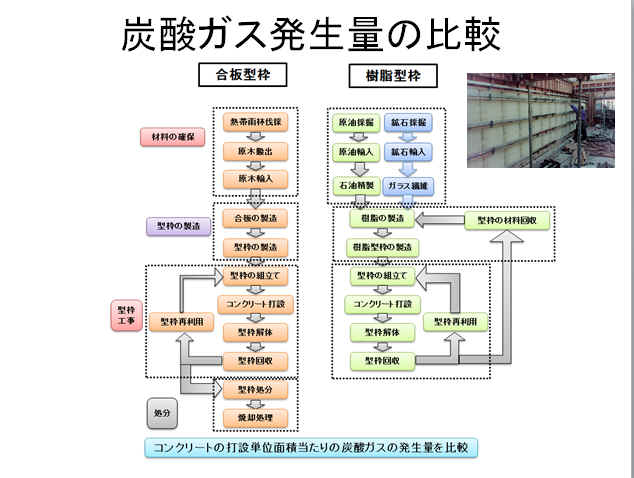

| これは、ISOのコンクリート構造物の環境効果に関する評価の手法ですが、これを型枠工事に適用します。環境に対する負荷を評価するために従来の合板型枠との比較をしますが、型枠工事での使用については全くおなじですが、異種材料となりますので、夫々の材料について、型枠材として投入するまでの環境負荷に、さらに、工事、解体、リサイクル、最終処分までを含めて、打設するコンクリートの単位面積あたりの発生炭酸ガスの量を求めて比較します。夫々の型枠材についての、炭酸ガスの発生量は、夫々、次のような手法で評価しました。 |

| 炭酸ガス発生量の比較は、コンクリートの打設単位面積当たりで比較します。型枠工事で発生する炭酸ガスだけでなく、型枠自身が製造される過程、さらには、その原料を確保する過程で発生する炭酸ガスの量を求めて比較することが大切です。 |

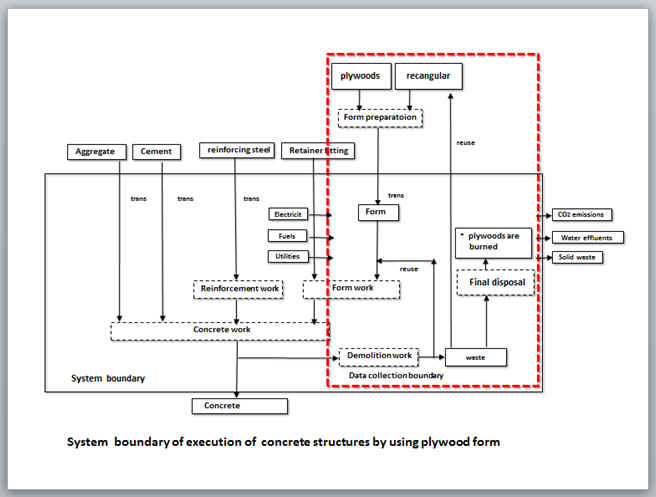

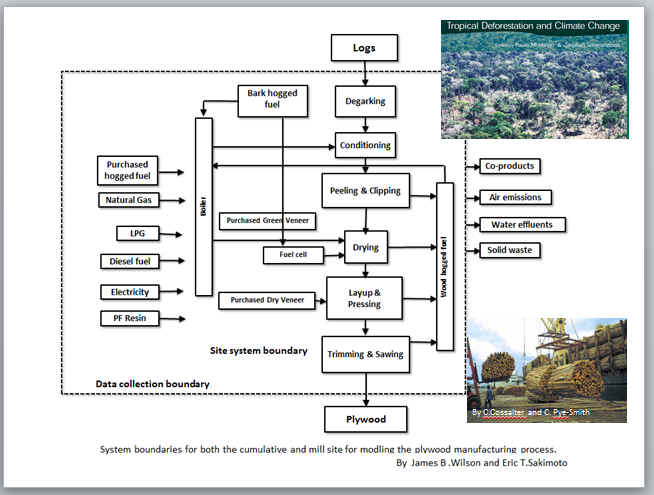

| これは、合板を使用したばあいの型枠工事のプロセスフローです。南洋材を原料として合板が製造され、これを使用した型枠を現場で組立てます。セメントが固化した後、型枠は解体され、再利用されますが、先に述べたように、合板の強度が使用ごとに低下し、通常、4〜5回程度の繰り返し使用をしたあとは、廃棄処分とし、燃焼されます。以下に、合板の製造工程を見てみます。 |

| これは、合板が南洋の熱帯雨林の樹木を伐採するところから合板になるまでの工程です。樹木が伐採される工程と、原木が合板になる工程を夫々検討します。ここで、問題となる工程は、熱帯雨林の伐採効果の評価です。先にも述べたように、樹木の伐採が炭酸ガスの濃度削減にたいして、マイナスの効果であることは、多方面から指摘されております。しかしながらこれまでは、その定量化の手法が見つからなかったので、定性的な議論に終始していました。我々は、この樹木の伐採による炭酸ガス固定機能の停止が及ぼう炭酸ガス削減に対する効果を定量化する試みをし、その手法を見出しました。これにより、合板型枠を使用した場合の炭酸ガスの発生量を数値化、異種材料との比較をすることが出来るようになりました。 |

|

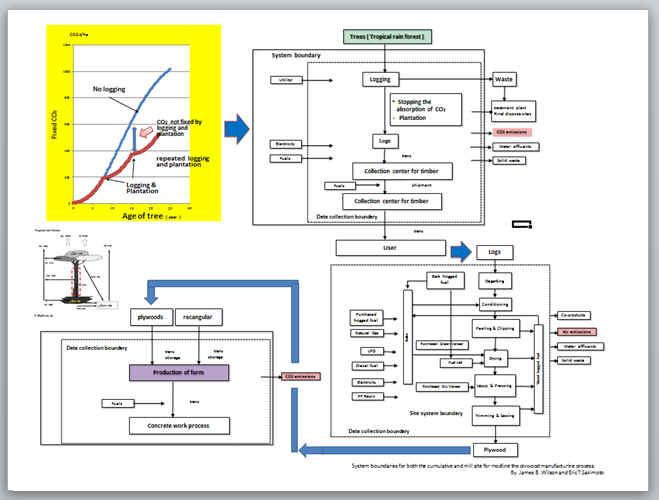

炭酸同化作用による炭酸ガスの固定の模式図です。 大気中の炭酸ガスは、炭酸同化作用(光合成)により、樹木に取り込まれますが、樹木は、呼吸もしており、この場合には炭酸ガスを排出しています。つまり、この両者の反応の差が、樹木による炭酸ガスの固定量ということに成ります。 樹木光合成は、樹齢とともに変化し、ある一定のところで頭打ちになるといわれています。この図から、樹齢がどの程度のときに伐採するかにより、炭酸ガスの固定機能に差があることが分かると思います。

|

| これが、森林を伐採した場合の、炭酸ガス濃度削減に対する影響を模式かしたものです。数多くの森林の成長に関するデータをもとに、炭酸同化作用を化学反応的に解析し、樹木の成長速度を炭酸ガスの吸収速度として表しています。このカーブは、植物の成長速度を表すものとして学会で認められているRichardの式と合致するものです。この図から、森林の伐採をして時に、炭酸ガスの固定機能が停止し、どの程度の炭酸ガスの発生に見合うのかを知ることが出来ます。我々は、伐採の後、さらに植林がなされるものとして、伐採効果を評価しました。 |

| これは、伐採された樹木が、合板となるまでの工程です。こうした工業化されているプロセスの解析はすでに実施されており、合板を製造する際に発生する炭酸ガスの量を、環境負荷の値として定量的に知ることが出来ます。 |

| 一方、この図は、スマート型枠の本体である樹脂型枠を使用して型枠工事、コンクリートの打設、そして、解体、リユース、材料のリサイクルまでを含めてプロセスです。樹脂型枠の場合には、転用回数が数十回の実績もあり、且つ又、破損などで使用が不可になったものは、これを回収し、再び、成形材料としての利用が可能であり(マテリアル・リサイクル)、廃棄物として環境に負荷を与えることは、原則としてありませんし、たとえ廃棄物が出たにしてもその負荷を大幅に削減しています。 |

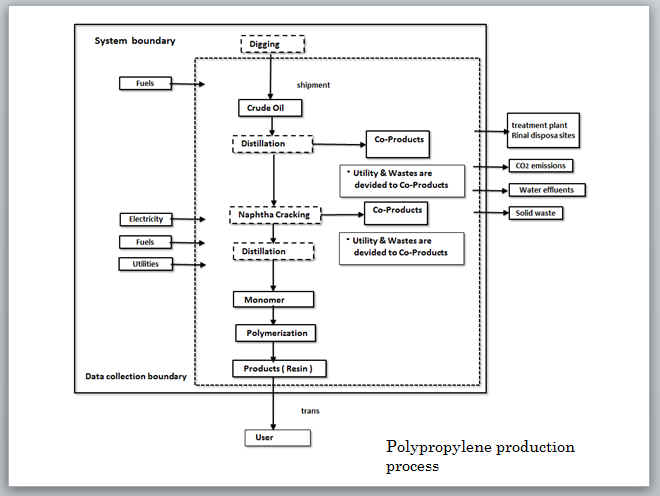

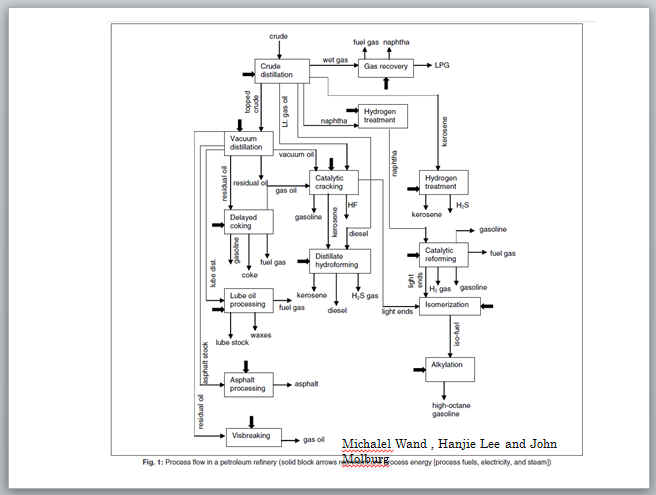

| これは、化学工場における、樹脂型枠の材料であるポリマーを原油のサイクルから始まり得るまでの工程です。この場合、沢山の閉産物をともないますが、これらは全て商品としての扱いを受けますので、プロセス全体が与える環境負荷は、夫々の製品にたいして重量比例により分配しました。したがって、ある化合物の取得比率がおおきくなれば、その分だけ環境負荷も大きくなります。 |

| これは。化学工場におけるポリマー製造の一連のプロセスの例です。こうしたプロセスは通常、コンビナートと呼ばれていますが、このコンビナート全体の環境負荷を算出し、これを製品ごとに重量配分するという手法をとっています。 |

| 森は生きている。 |