1.

はじめに

大気中の炭酸ガス濃度の上昇が地球温暖化の一要因であるとされている。炭酸ガスだけが温暖化の要因というわけではないが、モータリゼーションの隆盛、大量な電気消費の生活様式、そして、それらを支える鉄鋼業、発電、そして、建設のためのセメント産業、こうした産業は、その生産プロセスにおいて炭酸ガスの排出が必然的なものであり、大気中に大量の炭酸ガスが放出され、その濃度を上昇させている。開発途上国や、発展途上国、そして、発電を火力に頼らざるを得ない国などの合意は得られなかったものの、世界的に炭酸ガスの放出を削減し、地球規模での環境保全を進めていかなければならないのは、現代社会の責務であるといえよう。わが国でも、政府主導で炭酸ガスの発生量の、25%削減を目標に動き出さなければならない。こうした世論を背景に、われわれは、炭酸ガスの発生量を削減するひとつの手段として、建設業界の現場で使用されるコンクリート打設のために使われる合板型枠に代わる、繰り返し使用が大幅に改善され、かつ、素材はリサイクル使用のできる樹脂型枠を提案している。

ここでは、合板の型枠と樹脂型枠のLCAの評価結果と、合板の材料を確保のために実施されている熱帯雨林の森林伐採の環境負荷について考察した結果を検証した。

その結果、樹脂型枠は、化石資源である原油の採掘により製造されており、古代に炭酸ガスが固定されているものを採掘し、これを処分するときには大量の炭酸ガスを放出すると考えられているが、原油から得られた樹脂材料は、100パーセントリサイクルし、再使用を繰り返すことができ、炭酸ガスの放出をするという評価は妥当ではない。

また、合板型枠の場合には、現在、日本で使用されている型枠用の合板はほとんど(97%)が、南洋の熱帯雨林を材料としている。森林の伐採の場合には、樹木が大気中の炭酸ガスを吸収し、炭酸同化作用によりこれを固定している。最近では、この炭酸同化作用による固定の詳しい状況、すなわち、葉、幹、そして、根の各部分にどれだけの割合で炭素が蓄積されるのかもわかってきた。その森林の伐採については、あるいは、材木の加工においては、材料から特別に炭酸ガスが排出されることはなく、炭酸ガスが固定された形でしようされるので、環境に対する負荷はない、という考え方がなされている。確かに、この仮定では、炭酸ガスが成長しつつある樹木で蓄積されたものが、材木という形で、蓄積の形を変えただけであるので炭酸ガスを排出しているわけではない。ただし、コンクリート型枠の場合には、使用済みとなったものは、材料として使用することが不可能であるばかりでなく、ほとんどの場合、エネルギー回収もされることなく焼却処分をされている。したがって、この過程で、大量の炭酸ガスが発生し、大気中に放出される。LCA評価(つまり、最終処分までを考察する手法)の場合には、ここまでの工程を含めて評価をしている。

さらに、コンクリート型枠の場合、製品のとしての機能を、どの程度持続できるのかも重要な要素である。つまり、最終処分されるまでにどれだけ繰り返してその機能を発揮するかにより、環境に対する負荷が変わってくるのである。通常、合板の場合には、樹木の主成分であるリグニンが、コンクリートを打設する際に、セメントのアルカリ性のために分解し、数回の繰り返し使用で、その機能を失ってしまう。しかも、その後は、材木としての利用もできず、また、使用のために合板の表面に塗布された塗料の弊害もあり、これはエネルギー回収をされることなく焼却される。これに対し、樹脂型枠に使われている材料は、その機能は、数十回の繰り返し使用が可能であり、しかも、その後は、製品を回収、粉砕し、また、同じ樹脂型枠の製造のための材料として使用することができる。こうして、その材料は、100パーセントリサイクルされる。その結果、製造の過程で必要とされるエネルギーの投入量が、炭酸ガス発生の負荷となるだけである。

このようにして、製品の製造過程だけでなく、その使用の過程、そして、最終処分までをとおして、その間に発生する炭酸ガスを比較してみると、合板型枠に変えて、樹脂型枠を使用することにより、大変な炭酸ガスの発生量の削減につながることがわかった。

さらに、われわれは、合板型枠の材料となる南洋樹林の伐採について、その環境負荷の程度の定量化を実施した。森林は、伐採し、生き返るというような考え方から、森林伐採は環境負荷を伴わない、というような見解がしばしば提案されている。確かに、老いた森林の炭酸ガスの吸収量は、若い成長盛りの森林よりも少なく、その過程では、古い森林は伐採し、新しく植林をすることにより炭酸ガスの固定はより推進されると思われる。しかし、合板用のための、熱帯雨林の伐採の現実は、樹木が十分な成熟をする前に伐採されていることがほとんどで、このため、これから大量に炭酸ガスを吸収しようという樹木がどんどん伐採されているのである。このため、成熟した樹木と、若い植林により新しく成長を始める樹木との間の炭酸ガスの吸収量の差は、大気中に炭酸ガスとして残存することになり、これは、とりも直さず、伐採による、すなわち、合板の製造のために炭酸ガスの環境負荷が増大している、つまり、大気中の炭酸ガスの濃度という側から考えると炭酸ガスの放出と同様に評価されるべきものである。

このような考え方に基づいて、樹脂型枠と合板型枠との環境負荷についての検討結果をまとめた。

すでに、合板型枠、ならびに、樹脂型枠についてのLCA評価の検討、ならびにしんりん伐採が及ぼす環境負荷についての検討の結果は、別に詳しく報告してある。ここでは、それらの結果を踏まえて、異なる材料を用いた製品同士の環境負荷の大きさの比較をした。

2.

LCAによる環境負荷の検討結果

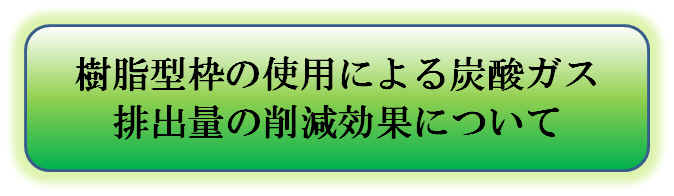

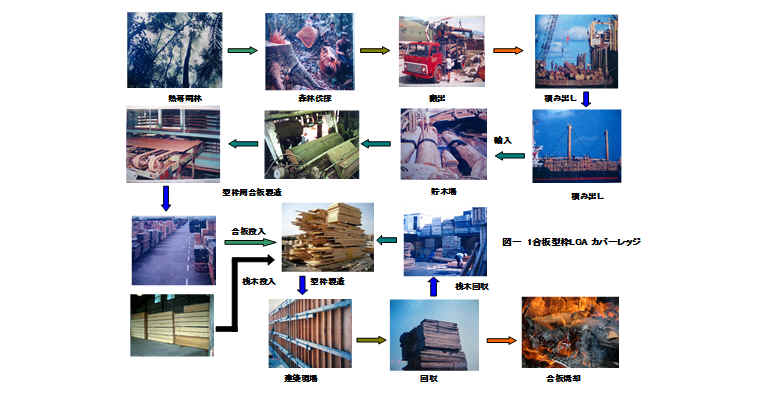

合板型枠のLCAの検討の範囲を図―1に示した。すなわち、材料の確保から、製品の製造、そして、型枠としての現場での使用、最後に、最終的な処分の工程までの環境負荷について、炭酸ガスの発生量を求めた。ここで、木材の焼却処理については、図―2に示されるような材木の燃焼に伴う化学反応に従い、炭酸ガスの発生量を推定した。

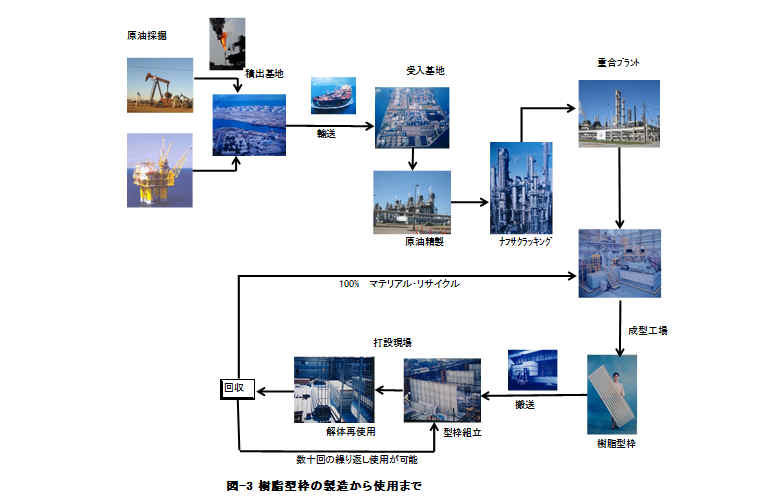

また、樹脂型枠の場合には、図―3に示したような範囲で、原料の採取から、型枠の製造、

ならびに、使用、そして、リサイクル工程までを含めてLCA評価を実施し、環境負荷の値を求めた。さらに、ここでは、材料の製造に当たっては、各種の製品の併産となるので、そのプロセスを考慮し、プラント全体の環境負荷をそれぞれの製品に分配するという方法を用いた。

3. 転用回数の問題

合板型枠の場合には、材木の主成分のひとつであるリグニンが、セメントのアルカリ性のために分解をし、材木が破壊される。このため、型枠そのものの転用回数は、数回が限度とされている。このため、打設の現場から回収された合板型枠は、桟木を取り除いたあと焼却処分されている。また、桟木も、このような分解、型枠組み立ての繰り返し使用も、3回程度と考えられている。

一方、樹脂型枠の場合には、セメントのアルカリ性で分解されることもなく、打設現場での繰り返し使用が可能であるばかりでなく、回収したものは、確かな管理のもとで、さらに別の現場にも転用することが可能であり、このような使い方により、数十回の繰り返し使用がなされている。さらに、その後の処理は、これを機械的に粉砕した後、再度、樹脂型枠の新たな製品製造のために材料として投入することができる。通常は、こうした粉砕した材料の比率は、25〜30パーセントでリサイクル使用されているが、必要であればさらにその比率を上げることもできる。

一方、樹脂型枠の場合には、セメントのアルカリ性で分解されることもなく、打設現場での繰り返し使用が可能であるばかりでなく、回収したものは、確かな管理のもとで、さらに別の現場にも転用することが可能であり、このような使い方により、数十回の繰り返し使用がなされている。さらに、その後の処理は、これを機械的に粉砕した後、再度、樹脂型枠の新たな製品製造のために材料として投入することができる。通常は、こうした粉砕した材料の比率は、25〜30パーセントでリサイクル使用されているが、必要であればさらにその比率を上げることもできる。

こうしたことから、型枠の繰り返し使用の回数を考慮に入れて環境負荷の評価をした結果、表―2のようになった。この表から、樹脂型枠に代替することにより、コンクリートの一回の打設あたり、合板型枠の場合には、5.23CO2-Kgであるのに対し、樹脂型枠では、0.19CO2-Kgに削減されることがわかった。これから、平成19年度の打設面積実績を基準にすると、年間での炭酸ガス発生量を約320万トン削減できることになる。

4.

森林伐採に伴う環境負荷の検討

日本で使われるコンクリート型枠用の合板は、そのほとんどが南洋の熱帯雨林の樹木を伐採して、生産されたものである。かっては原木を輸入して合板が製造されていたが、現在では、合板の製造技術が現地でも確立され、合板製品として輸入されるケースが主流のようである。いずれにしても、南洋の熱帯雨林が毎年大量に伐採されている事実に変わりはない。こうした森林の伐採が、樹木の成長の過程で営まれている炭酸同化作用を停止し、自然の炭酸ガス濃度調整能力を減じている。このために、大気中の炭酸ガス濃度が次第に増えて、地球温暖化の要因になっているとさえ言われ、森林伐採の問題がクローズアップされてきている。森林の成長の過程で炭酸ガスがどのような形で樹木に固定され、そして、これを成長の段階で伐採することにより、どの程度の環境負荷が増大するかを考察した。

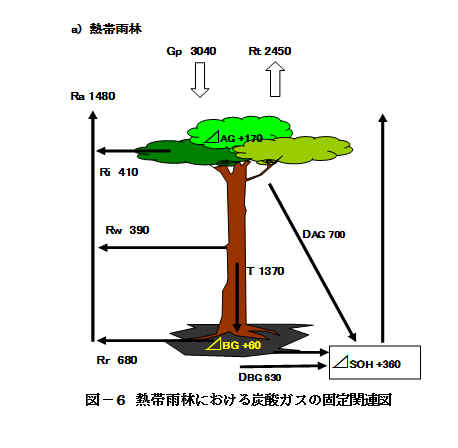

図―6は、樹木の成長の過程で大気中の炭酸ガスが樹木の中にどのような割合で固定されるかを表したものである。

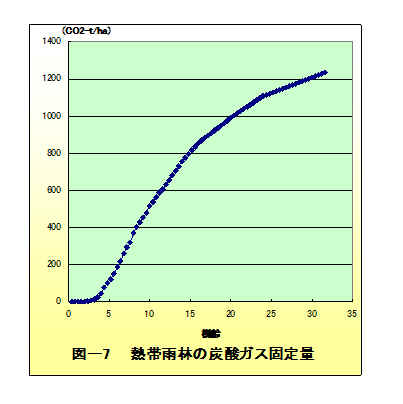

こうしたデータをもとに、樹木の幹に蓄えられる炭酸ガスの量が明確になり、樹木の炭酸ガスの吸収量と幹の太さとの関係が明らかになってきた。そして、その幹の太さの変化から、樹木の年間の成長と炭酸ガスの吸収量との相関関係が観察されるようになった。そこで、筆者らはこうした観察結果の報告を元に、熱帯雨林における樹木の成長と、森林に固定される炭酸ガスとの関係を考察し、図-7のような結果を得た。この図は、アカマツの幼年期における成長の過程、杉の幼年期から熟年にいたるまでの成長の状況、そして、杉林の成長の度合いと熱帯林の成長の度合いとの比較から類推したものである。これから明らかなように、熱帯林の成長は、幼年期には、

はじめはきわめて成長がゆっくりであるが、数年も経つと成長が急激に始まり、炭酸ガスの固定が盛んに行われる。そして、成熟期を過ぎた20〜30年後になると炭酸ガスの固定量は次第に低下してくる。

はじめはきわめて成長がゆっくりであるが、数年も経つと成長が急激に始まり、炭酸ガスの固定が盛んに行われる。そして、成熟期を過ぎた20〜30年後になると炭酸ガスの固定量は次第に低下してくる。

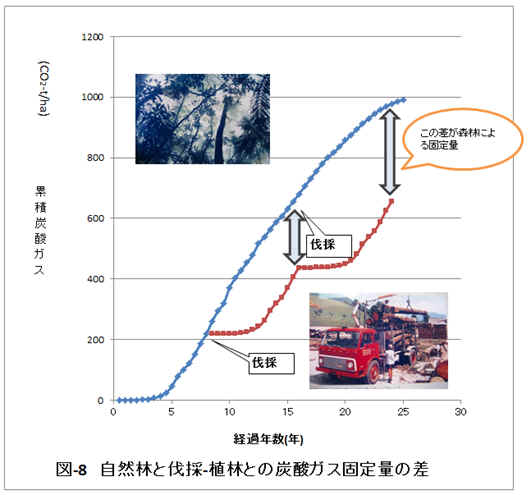

一方、熱帯雨林は、10年足らずで成熟林となり、伐採は、7〜10年程度で実施されている。そこで、熱帯雨林の生長の速度と伐採との関係を図―8に示した。ここでは、森林の聖地長が始まってから7年目に伐採をし、次の植林を開始するものとしたとき、伐採せずに成長していく森林の吸収する炭酸ガスの量と、新しく植林された樹木による炭酸ガスの吸収の差を示した。

この図からもわかるように、成長期の樹木の伐採・植林を繰り替えしていると、その後の15年間は、炭酸ガスの吸収量が減少することがわかる。

この伐採の繰り返しによる炭酸ガスの吸収の停止による効果は、まさしく、炭酸ガスの排出とまったく同じ効果であり、これを森林伐採に伴う環境負荷として評価することが、合板のLCAの評価をより正確に行うことにつながる。

この伐採の繰り返しによる炭酸ガスの吸収の停止による効果は、まさしく、炭酸ガスの排出とまったく同じ効果であり、これを森林伐採に伴う環境負荷として評価することが、合板のLCAの評価をより正確に行うことにつながる。

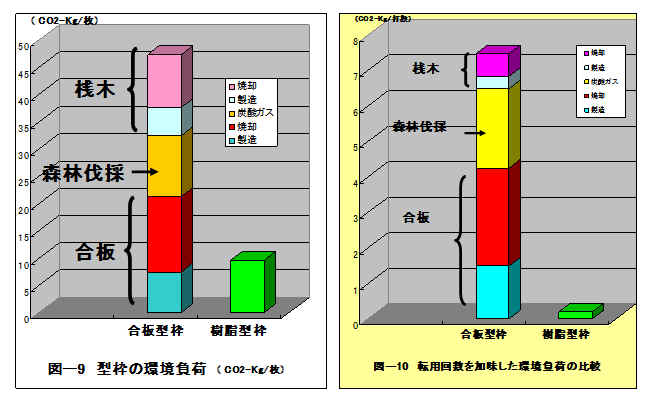

これを踏まえて、合板型枠と樹脂型枠の環境負荷を比較したものが、図―9,10である。合板型枠については、毎回の伐採時にどれだけの炭酸ガスの吸収が減ったかを、それぞれの合板の環境負荷に加えた。

図―10は、コンクリート型枠として使用される場合の転用回数を加味した結果である。これから、樹脂型枠の使用は、年間で、およそ460万トンの炭酸ガス発生量の削減につながるという結果になった。

5.

終わりに

森林の伐採は、必要なに樹木だけではなく、伐採した樹木の搬出のために、その周囲の潅木までもがことごとく切り倒されているのが実態である。このような皆伐という行為が行われると森林の復元が非常に困難であるといわれる。熱帯雨林は、この地球の貴重な資源であり、その減少が現地での焼き畑農業が主たる要因であるといわれては居るが、しかし、だからといって先進国たる日本の、しかも、その主導的役割を担っている建設業界が単なる商業主義的な考えのもとに、これを無制限に使用し、毎年膨大な広さの森林を破壊しているのは、決して許されることではない。昨今の環境問題の認識の向上を見聞きするにつけ、われわれの知恵と努力、そして、その結果としての技術は、自然を残すためにこそ使われるべきものであり、そのために限りない努力をしていく必要があるのではないかと思う次第である。

( 平成22年3月22日記)