�z�[���y�[�W�@�B���ꂽ���j �k���������@���@�b�������� Corps of Discovery

�@

�@

�@�@�@

�@Come

Up Me

���̎���̐��`������҂ɂƂ��Ă��A�~�Y�[����Ƃ����̂́A��b�̂悤�ŁA�����A�댯����߂��A�쐶�̔������ւ̂悤�Ȃ��̂ł���B����͂��������������̂悤�ł�����A���́A���x�A�k�̕����̌������~�̊����̂Ȃ��Ń|�v���̖������ނ悤�ȁA���邢�́A�|�L���Ɛ܂ꂽ�悤�ȉ��A����ɂ́A�j�Ă���悤�ȋ����A�����āA���̓y����ׂ�͐j�̂悤�ɐ�����q���E�`���T�{�e���△���̃c�c�K���V���B���Ă���B���̍L��ȑ����Ɖ����̎R�X�A�����āA�ی��̂Ȃ��悤�Ɏv���邻�̒����́A�삪�Ȃ��肭�˂邽�тɉ�X�̗���͂����������e�X�g���Ă��邩�̂悤���B���̂�����̋C��͓ˑR�ς�邵�A�Ƃ����悤�ɑ��z���o�Ă��邩�Ǝv���A���ꂪ�싅�̃{�[���قǂ�����蹂��~�点���肷��B���Ǝv���A�����ׂ��������ȁA�q�̓I�[�z�ƂȂ����肷��B����́A�܂���Emily

Dickinson���A�����āA�u���Ȃ�킴�Ƃ炵������������v�ƕ\�������قǂ̂��̂ł���B���̍r�ꋶ������́A�̊���A�|�A����ɂ͕s�^�ȃo�C�\����A���e���[�v�̎��[�ȂǂƂ������A�����߂��ʼnc�܂�邳�܂��܂ȉߍ��ȏ����^��ł���̂ł���B���̋V������悤���e�z��傫�ȑ�A����ۂ܂���l�ȎR�X�̌i�F�A�����ɂ���җ�ȊR�A���邢�͌����ɍ��܂ꂽ����g��ǂ̌|�p�́A�₦�ԂȂ����Ȃ背�x���̍����m���������n�点�Ă���悤���B�܂��Ƀ~�Y�[����͐������Ȃ̂ł���B

�@�u����́A�܂��ɁA�h���͂��ꂳ��̐��_�����������̂ł���A���͐������Ȃ̂ł����h�Ɛ錾���Ă���̂���ł���v�ƁALewis

��

Clark�̖`������200�N�O�ɒH�������̂ƂقƂ�Ǔ������[�g�Ń~�Y�[������ŋ߃{�[�g�ők�����William

Least Heat-Moon ����X�ɍ����Ă���BHeart-Moon�́A�܂��A��͂܂�ł��ꂪ�Ȃɂ��̑�ȗ���h�������̂ł��邩�̂悤�ɁA�ނ����炩���A�����A�����Ă��Ă�����ł��邩�̂悤���Ƃ������Ă���B���ꂪ�����̏�Q�����������̂ł���ɂ��S��炸�A�ނ́u���́A��x�Ƃ��Đ삪�����E�����Ƃ����Ƃ͎v��Ȃ������v�ƌ������BLewis

��

Clark�ɂ������̂̑���ɁA��͔ނ��A�����悹���̂ł���B�u���Ȃ��͏�Q����J�~�L�����V�A����ɂ́A���̐ɗ������������Ƃ��Ă���B�����āA�Ȃ������̐�̗���ɂ������킵�悤�Ƃ��Ă���̂��v�ƁB�ނ́A�u�������A���Ȃ��͂܂��A���s�҂Ɂg���̂Ƃ���ɂ����Łh�Ǝ菵�����Ă��邱�̐�ɔ�э���ōs�����Ƃ��Ă���̂��v�Ƃ������Ă���B

�@1804�N�̌܌��ɁAMeriwether

Lewis��

William Clark�́A���̐����āA�ނ玩�g�A�`�����ƌĂ�ł��邨�悻50�l�̑����ƂƂ��ɂ��̈̑�ȃ~�Y�[����ɓ����Ă������̂ł���B�ނ�͎��������̑哝�̂ł���Thomas

Jefferson�̂��߂ɗ��𑱂����̂ł���BLewis�͔鏑�Ƃ��Ĕނ̂��Ƃœ����Ă����̂ł��邪�A�ނ炱���A���y���g�傷�邱�ƂƁA�g����܂łɂȂ���ȉƊ��h�̂悤�Ɍ��Ă������̒n��̑����̕s�v�c�ȁA�����āA���m�̂��̖̂ژ^����낤�ƌ����ɂȂ��Ď�ɓ��ꂽ����́A���̓y�n�̐��҂ł��������B�ނ���Ɉ����o�������̂́A�ނ�̍��̐l���������t�����悤�Ƃ������R�Ƃ������܂薾�m�łȂ��ӎ��ł������B

�@���̖{��Lewis

��

Clark�̖`���̋L�^�f�������r���Ő��܂ꂽ���̂ł���B���̉f��́A�����A�����̃e���r�W�����ŕ��f����邱�ƂɂȂ�ł��낤���A���̒��ڂɒl����悤�ȃA�����J�C���f�B�A���̖c��ȓ`�L���̃V���[�Y�̈ꕔ�ł�����B�����āA�����́A���̐��l���Ă���̂قƂ�ǂ��ׂĂ̎����₵�Ă���ꂽ�A�����J�̗��j�̉f��̖{�̂ɏ����lj�����邱�ƂɂȂ�͂��ł���B����܂ł̎d����U��Ԃ�A�����āA���ꂩ��̐V�����o������\������ƁA������Ƃ���Ŏ��͓����t�B���������x�����x���J��Ԃ��Đ��삵�Ă��邱�Ƃ������ł���B�����Ă��̂ǂ�����ꌩ�₳�������ł͂��邪�A���̎��A�����ւ��������悵�Ă���̂ł���B�u�������͂��������N�Ȃ̂��낤�v�B�ہA����͂��������ׂ������m��Ȃ��B�u�N���A��̃A�����J�l�Ȃ̂��낤���v�B�ߋ��̗��j�̌����́A��X������ł���̂��A�����Ď������͂ǂ�ȕ��ɂȂ��Ă����̂��Ƃ������Ƃɂ��ĂȂɂ������Ă����̂��낤��?

���ꂼ��̖{�f��(�����āA���앨)�́A���̎���ɑ��ĐV�������@��Nj�����`�����X����Ă���Ă��邵�A�܂�����ɑ��銮�S�ȓ��������Ă���Ă���킯�ł͂Ȃ����A�ɂ�������炸���̖����p���I�ȃe�[�}�Ƃ��Ă܂��܂��Ӗ��̐[�����̂ɂ��Ă���Ă���B

�@�h�L�������^���[�̐����(�f��ł��A�܂��A�{�ł������ł��邪)�ɂƂ��āALewis

��

Clark�͓��ʂȖ��Ƃ��đ��݂��Ă���B�A�����J�̏��w���ŁA���̖`���ҒB�����S�ɋA�҂����Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��q���͂��Ȃ��B���ꂾ����A�����͉�X�̕��ꂪ��ې[�����̂ɂȂ�悤�ɁA�����āA�l���Ђ����ė����Ȃ��l�ɁA����̂�����]���_�Ō��Ă���l��ǂ�ł���l�����̏�ʂɈ����Ƃǂ߁A�ߋ��̏o���������Ƃ������̂��̂Ƃ��đh���Ă���悤�ɓw�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�~�Y�[����̉����ɂ���e�g���E�X�[���Ƃْ̋������o��A�m�[�X�E�_�R�^�̓�����悤�ȓ~�̏��߂Ă̌o���ASacagawea�̑��q�̓���a���̎���Lewis

�̋�Y�A�����^�i��White

Cliff��Great

Fall�������Ƃ��̔ނ�̋����A�����ă��b�L�[���z����Ƃ��̖��O���Ă̍s�R�A�����m���n�߂Ă݂��Ƃ��̊�т̈�u�A�A�蓹�ł�Blackfeet

Indians�Ƃ̎��ɕ������̐킢�A�����āA�q�[���[�Ƃ��Ă̊���ɖ������A�ҁA�����̂ǂ�����A�ނ炪���s�������̂Ƃ��ĒP�ɉ�X���m���Ă���悤�ȕ��@�ł͓���������Ȃ�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����̂��Ƃ͓������ǂ��A��k�푈�ɂ��Ẳf����{�����������悤�ɑ�ʂ̎ʐ^�̎���������Ό����Ăł��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B���A�������ALewis

��

Clark�̕���͎ʐ^�̋Z�p���o�����邸���ƑO�̂��Ƃł���A������̂ƌ����A�����̓K���ȓ������̊G���ق�̈ꈬ����x���݂��邾���ł���B���̂悤�ȏł���̂ŁA��X�͉f��̍쐬�ɂ����Ă��܂��{�̒���ɂ����Ă����ɏd�v�ȋ�z�I�����Ƃ�悤�ɋ�����ꂽ�B���̖`���҂�������̒T���̎��ɕ`�����悤�ȊG�Ɠ����悤�ɁALewes

��Clark�ɑ������Ă��琔�N�o���ĂƂ�ꂽ�C���f�B�A�������̎ʐ^��������Ƃ���Ŏg���Ă���B�����̂���������A�M���Ɉ�ꂽ�ߋ��̍č\�z�Ɍ��������������̕Ό�����������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă��`�������o�������悤�Ȋ��o��^���Ă���Ă���B�����Ȃ�ǎ҂�Ϗ҂́A�^�����Ȃ�������Ƃ����s����������Ƃ������ƂɋC�����ł��낤�B

�@�����ɂƂ��čK�^�ł������̂́A����ꂪ���̖`���������C�ɂ݂��X�������O�ȁA�ڂŊm�F�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ��������������Ă����Ƃ������Ƃ��L�����W���[�i�������������Ƃł���B�܂������A�����̏�����Philadelphia��American

Philosophical Society�̕ی�̂��Ƃɉ�X�̎茳�ɂ������Ƃ��ł��A��������A�l�X�Ȃ��̋^�₪���ł��邩��z�����邱�Ƃ��ł����̂͂܂��Ƃɑf���炵�����蕨�ł������B�M�����Ȃ����炢���t���₷���菑�����������̂̒��ɔނ�̐g���悤�ȁA���ɉp�Y�I�ȁA���l�ɂ͂���܂Ō������Ƃ��Ȃ��悤�Ȏ��R�̋��فA�}���ő��菑�������悤�Ȓn�}�A�ނ炪�������A�P���ł͂��邯��ǂ��A����ł��Đ��m�ȏ��������⋛�A����ɂ́A���Z����`�������̂�����B�u���̗F�B�v�Ƃ��uHungery

Creek.�v�Ƃ��A�u�ڂŊm�F���邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ����Ƃ�Ƃ�������́v�A�uOh!

The joy�v�A��g���u�����炯��A���邢�͂܂��A�u�����͑O�i���Â���v�ȂǂƂ������P���Ȍ��t��A���͂��E���Ȃ�������̃����Y���g�債�A�قƂ�nj������ł݂�悤�ɔނ炪�̂��������i�̏����ꂽ��ׂĂ����B

�@�����ł͂��邪�A�f��̐���҂Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��X�͋M�d�ȃW���[�i����u��Ă����v�ʐ^�Ƃ��G�����̒T��������J�����Ȃ�������������ƃ~�Y�[�����k���Ă��������̊��o�𐳊m�ɂ͓`���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɋC�������B��X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̖`�����̑��Ղ�������x�H�邱�Ƃł���A�ނ炪��������̂��̂Ɠ������̂����̌���̉f��̂Ȃ��Ő��������ƌ����邱�Ƃł���B���̂��߂ɁA�O�N�Ԃ̊ԁA�����͂��̐�̓y��ɑ؍݂��āA�D�̒���������A90�K(

�؎�

)�Ƃ������x�̂Ȃ��Őh�����A�����Ă���܂ł̋L�^�f����B���Ă�����\�N�ԂŌo���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȕ����I�Ȏ��������o�����Ă����B��X�́A������G�߂̂Ȃ��ŁA���ƂȂ���ƂȂ������Ȃ鎞�ł��f�����葱���Ă������A�܂��A�l������\�Ȍ���̂悢����A���߁A�w�͂����A�ӎ��I�ɂł��邾���`�����ɋ߂���������\������悤�ɂ��Ă����B

�@�����ɂƂ��ĂƂĂ��c�O�ł������̂́ALewis �� Clark�����������̂��̂����͂��X�͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Љ�̐i���Ƃ������̂��A���̈،h�̔O�Ɉ���`���҂����́A��̋Ȃ���p�̂�����Ƃ���ŋ��R�ɂ��o���킵�����R�̐����ȓ������ꐶ�����\�����悤�Ƃ������t�𗝉����悤�Ƃ��鏃�^�ȐS���Ȃ������Ă��܂��A���邢�́A�}�����A����ɂ́A�����܂��ȕ�����ɂ������̂ɂ��Ă��܂����B��X�̓~�Y�[����̃O���[�g�t�H�[���̐��i�ς����������Ă��鐅�͔��d�̃_�����I�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�т����肵���̂́A���Ӑ[���\�}�����߂ĎB�e�����ɂ�������炸�A�f���̂Ȃ��Ɏ��X���d�����A�ǁA���邢�́A��X�ɂȂ���Manifest Destiny�ɓ��A���Ă����l��������悤�Ȕp�Ђ̂��Ƃ��ʂ��Ă������Ƃł���B���ɂ́A�n�C�E�F�C���f���̒��ɏo�Ă������Ƃ�����B��X���g�̉�Ђ����̕����ɕ���o���������炯�̉����Ԃ̐ՁA���R�̕��m�A�ނ�Lewis �� Clark�����O���̂��߂ɗ̓y�ł��邱�Ƃm�ɂ������̓y�n�ɓ]�X�ƒz���ꂽ���S���̃~�T�C����n�ɋ߂�R�l�ł��������A���̔ނ̕s�g�ȍ��h��̎Ԃ����X�ʂ��Ă����̂ł���B�T�����������n�����܂łɂ������Ă���o�b�t�@���[�̌Q����������ꏊ�ł́A�����͂����A�ނ�̕��q��ŎD�������A�C�����悳�����Ƀ��[�Ƃ��Ȃ��Ă���ق�̂킸���̋��̌Q������������ł���B

�@�������A�ǂ��������̂��A����ꂪ�~�Y�[����̂�������Ă���Ƃ�(

�����āA���Ƃł��̎o����ł���R�����r�A��ɂ�����

)�A���̂��ꂳ��̋C��������ɂ����Ă������Ă��ꂽ���A�܂��A���ꂩ�猈���ĖY��邱�Ƃ̂Ȃ��ł��낤�f���炵���i�ςƌo���A�����āA���̊������v���N�������Ă��ꂽ�B�����́A�����^�i�ɂ���Gates

of the Mountain�̘e�̌������R�����M���q������āA�ނ���Â��J���ɂ��Q�������ď�ɉ��ɂ��邮�����Ă��钆������Ă����̂������B�����̓R�����r�A��̉͌��ŗ�������֎~�ƂȂ��Ă���crab-boat�̂Ȃ��ŃX�R�[�����Ȃ����߂������Ƃ��ł������A���̎��ɁA�`�������g�����o������̋����J�k�[�łǂ�����Ă��̋C�܂܂Ȋ댯�Ȑ������A�����Č������̂��s�v�c�Ɏv�����B�܂�������Great

Falls�ł�Meriwether

Lewis�ƑS�������悤�ɂ܂��Ƃɑs��ȓ������邱�Ƃ��ł��A�b�������~�܂��āA���C�X�݂̂Ȃ炸�A�������������̔�������\������̂ɂǂ�Ȃɖ��\�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B�����͂����S��ƂȂ����邱�Ƃ��ł������A����́A���������[�z�������ނ悤�Ɂ\�\�\�傫���A�L��������������I�Ȍ��ۂ��A�Ăł́A�[���̏\����y���ɉ���Ă��܂������Ă���悤�ȁA����Ȍ��i���m���Ɍ����̂��B��X�͂T�O�}�C�������ꂽ�Ƃ���Ɍ���P���Ă���Ƃ�������邱�Ƃ��ł������AWhite

Cliffs�̋߂��ł́A���x�A����ɂ��ꂪ�o�������̂ŁA�J�ł��Ԃʂ�̏�ԂɂȂ�v�킸������ł��܂����B

�@��̃K�C�h�A�ނ͉�X�����������̂��Ƃ������l���Ă���̂Ɣ�ׂ�Ƃ͂˂邩��Jefferson�т����ł��������A���̔ނƂƂ��ɓy�n�̎g��������J��̐���A�����āA�傫�Ȑ��{�ɂ��ċc�_�������B������Stephen

Ambrose�̂��킪�ꐺ�ł܂�Ń}�V���K���̐S�n�悢�����݂̂��Ƃ����A������Lewis

��

Clark�����̐��ɐ����Ԃ������̂悤�Ɍ�邻�̕���ɖ����ɂȂ��Ă����B�����̓T�E�X�E�_�R�^��Lower

brile Sioux�����n�ŁA���������ڂɂȂ��ĂقƂ�ǐl�e�̂Ȃ��J�W�m�A�����ł͌�ɂȂ��ăo�b�t�@���[��H�ׂ����A���̃J�W�m���炷�����������������~�Y�[����̂قƂ�̖{���̃e���g�����̏W���������ƒʂ蔲�������肾�������A����ł������łQ���Ԃ��₵���BHidatsa

Indian�́ALittle

Bighorn Battlefield�@National

Monument�̊Ǘ��҂ł�����Gerard

Baker���Ƙb�����A���̖`�����́u�����v��������ϓ_�A���炩�ɂق�ꂢ��������ł��邪�A����𗝉����邱�Ƃ��ł����B

�@Kansas

City ���邢��

Bismarck�A������

Helena�AStevenson�AWashington�A����ɂ́AGeraldine�AMontana�AMonowi,

Nebraska�Ƃ������ǂ��̍s���ł����ꂳ��̐��_�A����́A�~�Y�[���삻�̂��̂ł��������A�܂��A���܂������ł��邪�A���̐��_����X���Ă�ł����̂ł���B�����Ē����ɁA��X�̉f���{�̒��̖{���́u�X�^�[�v�Ƃ������̂́A�Ƃɂ������ڂ������T������ނ�̗E���ȃN���[�Ƃ͂�����ƈႢ�A�����̑ΏۂƂȂ���

�s��ȑ�n���̂��̂ł���A���̏������ł���ƌ������Ƃ������ɂȂ����B�����āA�~�Y�[�����A�̑�Ȃ铹�ւ̃n�C�E�F�C�̂悤�ɁA�`�����ƌ���̂����̎����Ɍ����ē����Ă����̂ł���B

�@Lewis

��

Clark�͍ŏ��ɁA1984�N�̏H�̂��Ƃł��邪�A���j�I�ȃ��[�_�[�X�N���[���Ɍ�����f���ȏ�̂��̂ƂȂ��ĉf���o���ꂽ�B����́A�����Ȃ�A�ǂ����߂����̂́A�Ȃ��Ȃ���������Ȋw�Z�ł̗��j���̂̂悤�ɁB�uAmerican

Heritage�v�}�K�W���Ƃ����{������30���N�L�O�Ƃ��Ă��j�������Ă������ŁA700���ɂ�����Ԗ���������j�w�҂ɑ��āA�A�����J�̗��j�̂Ȃ��ł����Ƃ��������A���Ƃ킴�ł��Ȃ��݂́u�ǂɎ~�܂����n�G�v�̂悤�ɂ��̏o�����̏،��҂Ƃ��Ėڌ��������o�����͉��Ȃ̂���q�˂鎿�����������B

�@���̃}�K�W���̕ҏW���ł���Byron

Dobell�́A���̗F�B�ł�����A�����Ă�����A�Ƃ��ɂ������H�̂Ƃ��ɔނ͘_���̔��s����悵�Ă���Ƃ����A�ǂ̏o�����������Ƃ��������ĂԂ��̂ƍl���Ă��邩�Ǝ��ɐq�˂��B�����āA���͑����ɓ�k�푈���A��X�̍��̗��j�̂Ȃ��ł����Ƃ����_�I�ɃV���b�L���O�ȖY����Ȃ��o�����͂��ꂵ���Ȃ����A����́A���̉f��̑Ώۂł�����Ɖ������B�ہB�Ȃ�A1776�N�̃t�B���f���t�B�A�ł̏o������?

�ہB����E���?

�ہB���E�勰�Q?

�ہB���ւ̐l�ގn�߂Ă̒���?

�ہA���ɐl�Ԃ����B���邱�Ƃ��������Əd�v�Ȃ��Ƃ�������Dobell�͌������B���͊ϔO�����B������Lewis

��

Clark�ł������B�����̗��j�w�҂��ނ�ɐi�R���߂��������W�F�t�@�[�\���Ɠ����悤�ɂ��̂Q�l�Ƌ��ɂ������ƍl���Ă���A�܂��A����l�����͔ނ炪1804�N��St.

Louis����~�V�V�b�s�[�������ނ�̃x�[�X�L�����v����o���������̓���ނ�ƂƂ��ɕ�炵�����ƍl���Ă���Ƃ����B���̐l�����͑啪������ׂ��ʼnz�������Ǝv���Ă��邵�ALewis

�̗���ɂȂ��āA���̑O�ɗ����͂������Ă��鍢��ȍs�����Č����Ċm�F�������Ǝv���Ă���B����l�́A�ނ�Ƌ��ɑ����m�����邱�Ƃ�]�݁A�܂��A����l�͖`�����̔����ɂ��ڂ��o�܂��ꂽ�~�Y�[���𐼂Ɍ������đk��V�������A�҂����̍ŏ��̃u�[���������N�������ނ�̋A�҂Ɠ��s�������ƍl���Ă���Ƃ��������B���͋����Ռ������B�����āA���͂����ƒm��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����B

�@���ꂩ���E�O�N�قǂ��Ď��́ADayton

Duncan�Ƃ����A�ނ͒��x�uOut

West�v�Ƃ����`�����̑��Ղ��������Ƃ���������ƕ��ς��Ȗ{���o��������ł��������A�l���ɉ�����B����́A�ؗ�ɏ����ꂽ�A�����ĕ��ʂƂ͂�����������`�œW�J���čs���A�܂������ō�����̂��̂ł������B����́ALewis

��

Clark�������o���ƒ���҂ł���Duncan���g�����[���A�Ɛ[�������Ƃ������Ă������̌o���Ƃ����G�ɗ��ݍ��������Ȃ��̂ł���B

�����āA���̖{��ǂݏI�����Ƃ�����Dayton

Duncan�ȏ�̔ނ̓c�ɂ������Ă�����̂͂��Ȃ��Ǝv�����B����́A�܂��A����Lewis

��

Clark�ɂ��ĉf�����肽���Ƃ������Ƃ��N���ɂȂ������Ƃł��������B

�@���ɂƂ��Ă����ւ�K�^�ł������̂́ADayton

���e�����F�B�ɂȂ��Ă��ꂽ���Ƃł���B�����āA���ɂ͎���20�N�߂����Z��ł���New

Hampshire�̏����ȓc�ɒ��ɔނ̉Ƒ��Ƌ��Ɉڂ��Ă��Ă��ꂽ���Ƃł���B�����Ŏ������͑�`�����ɂ��āA���ɉf������v��𗧂Ă��B����͋^�����Ȃ��A����܂Ŏ��������o���̒��ł����Ƃ��������ׂ�������Ƃ̈�ƂȂ��Ă������B�Q�l�̊��S�ɐ��i�̂��ƂȂ�`���҂����Ɠ����悤�ɁA���t�̎������Ƃ��K�������o����݂����⊮�������悤�Ȍ`�ŁA��X�͌�݂��Ɉ�����Z�\�������Ă������A�܂��A���̃v���W�F�N�g�ɑ��Ĉ�������o�������Ă����BLewis

��

Clark�������ł������悤�ɁA��X���܂��A�d�������鎞�ɂ͗F��Ƃ��������J�Ō���Ă������A���͔ނ����S�ɐM�����Ă����B

�@���̑f���炵���{�́A��X���f������Ȃ��ŁA�قƂ�ǂ�Dayton�̖`�����Ɋւ��邱��܂ł̎d���̒�����o���オ�������̂ł���B�����ɂ�,��x�ALewis

��

Clark�̖`�����s�ɂ��ċM�������Ŋ������������Ȃ�����������B����́A�̋ƂƔߌ��A���������̂ƌv��m��Ȃ��قǂ̎��n�A���W�Ƃ��̑Ή��Ƃ����悤�Ȓɂ݂��g�ݍ��킹�ł���B�����̖����`�I�ȗ��z�ɂ��Ă̏������ł���A��X�̍����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ����A���̉��ɂ��関�J�̑厩�R�̂Ȃ��ł̎�����^������̂ł���B�F��Ƃ������̂ɂ��Ẳ����A�M���Ƃ������Ƃɂ��Ẳ����A�����āA���Ƃ������̂ɂ��Ă̂Ȃɂ��������ɂ���B���������ɂ��邷�ׂĂ̎n�܂�ƏI���ɂ��Ă̂Ȃɂ�������ALewis

��

Clark�͋M���̔��̂����ɂ���̂ł���BDayton

Duncan �͂������蕥�����Ƃ͂ł��Ȃ��B����������������̂ł���B����͖��炩�ɁA���P�ɐV�������̏ꏊ���o�����Ă݂����Ƃ����������̂ł͂Ȃ��A�����I�Ȓm�b�Ɖ�X���������������߂Ă���@���I�ȗ̈�ɂ��Ă̋^�₩�甭�����悤�Ȏ�|�̂��̂ɑ��闷�ւ̌����I�Ȗ�����������̂ł���B�~�Y�[����Ƃ��̗���𗷂��Ă���ƁA�H��⌾�t�ł͂����\���������ߋ�����킫�������Ă����������M�����ݍ���ł��܂��B����͂��̐삪�A�߂��ɗ����҂��N�ł��낤�Ƃ��ׂĂ̐l�ɑ��āA�u���̂Ƃ���ɂ����ŁA���̂Ƃ���ɂ����Łv�ƌ����Ȃ���A�菵�������Ă���̂ł���B

![]()

1995�N�̉Ă̂���ӂ̂��Ƃł��邪�A���̃J�����}������ł���Roger

Haydock�Ǝ��̓����^�i�ɂ���Big

Sandy�̏����Ȓ�����AJudith

River ( William Clark����ɂȂ��Č�����������̏����ɂ��Ȃ�ŕt����ꂽ���O�ł��邪)�̉͌���Missouri��Ɋ|���鋴306B�ɂǂ�����Ă��ǂ蒅�����A������Chevy

Suburban�ɉ����ă��[�X�����Ă����B�����āA�[�z�������ޑO�ɁA���̑傫�Ȑ�̓쑤�ɂ��錩���炵�̂悢�R�ɕt���邩�ǂ����ABig

Sandy����̐[���킾���̂���ʂ������70�}�C���ȏ�̃X�s�[�h���o���ĕK���ɑ����Ă����̂ł���B��������A������Dayton�A�Ȃ�тɁA���̂ق��̓����Ɖ�����Ă��������^�i��Winifred�Ɍ��������̂ł���B

�@Big

Sandy�̒��́ARhode

Island �����L����3�{������A���O���̒��ł������Ƒ唞�̐��Y�������Ƃ�����Chouteau

�S�ɂ���B���A�l���́A�S�̂�5,452�l���x�����ABig

Sandy�ɂ�850�l�����Z��ł��Ȃ��B����Big

Sandy��,Judith

Landing bridge�����45�}�C���̂Ƃ���ɂ���B�܂��A��������Winifred�܂ł͕ʂ̕��p�ɂȂ邪25�}�C���قǂł��邪�A�����Ɏ���ɂ͂قƂ�ǓD���𑖂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̃����^�i��Winifred�Ƃ��������f�G�Ȓ��ŁA�����������̒��ł͂��邪�AMissouri�̓쑤�̕����������炵�̍����ɏZ��ł���ЂƂ�175�l���炸�ł���B

�@�@�P���Ԃ�70�}�C���̃X�s�[�h�ő����Ă��A70�}�C���Ƃ�����Ƃ̂��̓�̒��̋����͂ƂĂ�����Ă���悤�Ɏv���邵�A�܂��A�ދ��ŁA�ƂĂ��Ȃ������̂悤�ȋC������B�ǂ�Ȑl�������ɂ͏Z��ł���̂��낤��?�ALewis

��

Clark�͂��̂܂��肭�˂�����̗���ɗ����������āA�����āA���ɂ́A����ɂق�̂킸�������i�ނ��Ƃ��ł��Ȃ������̂����A�ǂ�ȕ��ɂ��č������Ă������̂��낤��?�B��̑傫���ƐÎ₪�����Ȋ��������邵�A�܂��A���ꂪ�g���u���̌��ƂȂ��Ă���BRoger

�Ǝ��́A�Ԃ̃X�s�[�h���グ�����A�����́A�����炩�Ȃ荂���Ƃ���̍r�ꂽ�u�̏�ɂ����ꌬ�����Ǘ����������ȉƂ����邱�ƂɋC�t�����B�L�`���Ɛ������ꂽ���̉Ƃ̎���ɂ͉��{���̖��A�����Ă���A����́A�~�ɃJ�i�_���琁���~�낵�Ă���җ�ȗ�����������A�����āA�Ăɂ́A������悤�ȑ��z�����邽�߂ɖ؉A������A�ł��邾�����̌ǓƊ���a�炰�邽�߂̂��̂ł���Ǝ��������Ȃ�ɔ[�������̂������B

�@�ƁX�ɓd�����Ƃ���n�܂�ƁA�����́A10�}�C�������ꂽ�Ƃ��납�炻����m�F���邱�Ƃ��ł����B�����ɐ������Ă���l������Ƃ����؋����B�����ɐ������Ă���Ƃ������Ƃ���X�Ɠ����悤�ɏd�v�ł���Ƃ������Ƃ������͒m���Ă���B�������A�ނ�͂ǂ�Ȑ������c��ł���̂��낤���B�ЂƂтƂ͊u���Ƃ����c���Ȃ��̂���ǂ̂悤�ɑh���Ă����̂��낤���B�������͖җ�ȃX�s�[�h�ő����Ă���Ƃ��́A�����ɂ͎��̂̋��|�̂悤�Ȃ��̂����������̂��B����́A�����͂P���Ԉȓ��Ɏ��������̓����Ɖ�A�ꏏ�ɐH�������A���K�ȃ��[�e���Ő������Ƃ邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��킩���Ă����̂ɂ��S��炸�A�L���r��ɒu���ꂽ���̋��|�̂悤�Ȃ��̂ł���B���̌�����܂��Ă���ƁA��X�͓�����������ł��邱�ƂɋC�������B�_�͋߂Â��ɂ�Ē����Ȃ�A�Ȃɂ��A�����ɂ́A�h���Ȃ�킴�Ƃ炵���h�Ƃ�����悤�ȉ������d�g�܂�Ă���悤�ł������B�����āA��-�D�F�̂����[�ł���X���B���́A�Ԃ̃A�N�Z���݂Ȃ���ARoger�Ƙb�n�߂��B

�@�@��X��Lewis

��

Clark�ɂ��Ęb�������B�ނ�ɑ��āA�����āA���̌��������R�̌i�F��ʂ��ĊȒP�ɓ�������̂ɋ����S����^���Ă����B���̐��̉��ɉ�������Ă�����̂ɂ��Ĕނ�͂ǂ�Ȏv�������̂ł��낤���BRoger�͕s�v�c�Ɏv���Ă����B�ނ�̖����͈�̂ǂ�ȕ��ɂȂ�̂��B���̋^��́A�f������l�������ł���悤�ɁA�����h��́A��X�͉��҂Ȃ̂��낤���h�A�Ƃ������Ƃł������B�����A���̎���͂����̂悤�ɁA�����Ƃ����ߍ��Ȃ��̂ɂ���Ďx�z����Ă���悤�ȂƂ���ł́A�S���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���̌����͂Ȃ����ُ�Ɋ�������A�����|���̎���̂悤�Ɏv����B���炿��ƌ����Ă���_�Ƃ̉Ƃ̌��ƈꏏ�ɂȂ��āA�n����������̈ÈłŊ��S�Ɍ����������Ȃ��悤�Ȋ����ł����킸���̐����_�̊ԂŋP���Ă����B

�@�����I�Ȏ��R�Ɋւ���ւ荂���錾�̂��߂ɁA�A�����J�́A�Ǝ��͓ˑRRoger�ɘb�������B���ׂĂ̂��̂Ɠ����悤�ɐ��_�I�ȒNj���A���̑h��ɂ��Ă̈Ӗ��������Ă���B�����āA�������Ă���悤�Ɏv���邩������Ȃ����A���̈،h�Ȓ��̐Â����Ɉ͂܂�ĕ����I�ȑ��݂Ƃ������̂͑S�����ł��Ă���悤�Ȃ����ł́A���̑h��Ƃ�������͂����Ƃ��傫�ȋ����������Ă��āA����́A�V�F�[�J�[���k�̐l�X����������k�̐l�X�ɂ͂܂�����Ȃ����Ƃł���A�ނ�́A�J�_�Ƃ������Ƃł͂܂��ɐ����҂Ȃ̂ł���A�ƔނɌ������B����́A���̎��������ɑO�ɐi�߂Ă����悤�Ȃ��̌�������n�ɂ��Ă͈�̂Ȃ�Ȃ̂ł��낤���B���S����Ƃ��������N���������Ő������Ă�����Z���̐l�ɂƂ��āALewis

�ɂƂ��āA

Clark�ɂƂ��āA�����āA�ނ�ɑ����Ă����ɂ����l�ɂƂ��āA����ɂ́A��X�ɂƂ��Ă���͂Ȃ�Ȃ̂ł��낤���B����������ꂷ�ׂĂ��Ăё����Ă���̂ł���B

����ɍL����L��Ȗ��ɂ���͂�������̐��Ƙf�����s���Ă���A���̌��ňÂ���̒J��Judith

Landing�̂�����̋��������낹��悤�ɂȂ������ARoger�Ǝ��͍Ăђ��ق��Ă����B���ꂩ��A���̐S�̂Ȃ��ɂ͎��ہA�����ɂ����āA����܂łɂ����������Ƃ̂���悤�Ȃ͂�����Ƃ����s�v�c�Ȏv�����N���������Ă����B�b�������Ă���A���́A�Ȃ�Jefferson�����̑�n��K�v�Ƃ����̂��A�Ȃ��A�`�����͂���قǂ܂łɖ��ӎ��ƖڕW�Ƃ������āA�ߍ��Ȃ܂łɌ������̂Ȃ��ŁA�~�Y�[���̃T�C�����̂悤�ȋ����ɓ�����Đi��ł������̂��낤���A�����āA�l�X�͂����ɏZ�����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A��́A���͂����łȂɂ����悤�Ƃ��Ă���̂��낤���Ƃ������Ƃ����������B���̏u�ԁA���̂���܂łɎ����Ă����^��̓��e���ς�����̂��B����́A���̎d���̂��ǂ���ł������u�������͈�́A���҂Ȃ̂��낤��?�v�Ƃ����^��ł͂Ȃ��āA�u���͈�́A���҂Ȃ낤?�v�Ƃ������Ƃ����ƂȂ����B�����Ă��̋^��́A����ɁA�J���Ƃ炵�A���ɍL�����Ă����A�قƂ�ǐÎ�̗���ɏ���āA���̋��J�Ƒ�n�̊���ڂɋ����킽��A���̐�ɍL����ʂĂ��Ȃ������ɍL�����Ă������̂��B����́A�܂��A�N�ł��������Ă���^��Ƃ��Z�a���āA�����ĉ�X�̎Ԃ̂ق��ɐÂ��ɍĂєE�э���ŁA��X�̉��ɉ������Ȃ����݂��Ă����̂��B��X�̏�ɍL����Lewis

��

Clark���������ƂƂ��ɁA��X�͖n�̂悤�ɔ����ꂽMissouri�̐������A�Ђǂ��r�ꂽ��������Winifred�ւƌ��������B

![]()

�@�g���̑�n�̑傫���ɂ͏d��ȋ^�₪����B�h�ƁAHenry

Adams�́ALewis

��

Clark���ނ�̏j�����ꂽ��������������E�O�N��ɏ��������Ƃ�����B�h��̐��{���A�����̑S�̂��ł�����̂ł����h���ǂ����Ƃ��������N�����B����́AAdams�̔ގ��g�̍��Ƃ������̂ɂ��Ă̑��w�̐[�����O�������ɕ\���������̂ł������B�܂�A����́A���̓����A���܂��܂ȍl���Ƃ������̂����̂����Ɏs���푈�Ɍq����悤�ȋ����n��ł����钇����������������Ă���Ƃ������ƁA�����āA�����ɂ́A�����Ƃ����A�����J�̗��z���Ȃ���悤�ȑ����̌�������������Ă���Ƃ������Ƃ��A�N�ɂł��͂�����ƕ�����悤�ȓr�����Ȃ��U�P�ł���Ƃ������Ƃ��֒����Ȃ���S�z���Ă� ��̂ł���B�������A�����ƒ[�I�ɂ����Ȃ�A����́A��X�������n�߂Ă��܂����Ȃɂ��A�܂�A��������܂Ő����i�߂Ă����A���n�̊g��Ƃ������̂������̓����̔\�͈ȏ�̂Ƃ���ɂ��Ă���A���ꂪ�܂��A����������������̎Ⴂ���Ƃ̑O�r�Ɖ\���˂Ă���Ƃ����A�A�����J�̋����O��I�ɍ��������̂������B�v�́AAdams�́A�h����ꂪ��낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͂������傫������̂ł͂Ȃ����h�ƁA�^��𓊂��������̂ł���B

��̂ł���B�������A�����ƒ[�I�ɂ����Ȃ�A����́A��X�������n�߂Ă��܂����Ȃɂ��A�܂�A��������܂Ő����i�߂Ă����A���n�̊g��Ƃ������̂������̓����̔\�͈ȏ�̂Ƃ���ɂ��Ă���A���ꂪ�܂��A����������������̎Ⴂ���Ƃ̑O�r�Ɖ\���˂Ă���Ƃ����A�A�����J�̋����O��I�ɍ��������̂������B�v�́AAdams�́A�h����ꂪ��낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͂������傫������̂ł͂Ȃ����h�ƁA�^��𓊂��������̂ł���B

�@�@�����āA�����A��k�푈���u���������A�A�����J�Љ�̒��S�ɂ�����̔��f��̂Ƃ���ɂ��ˑR�Ƃ��đ������c���Ă����̂ł��낤�B���̑嗤�́A�u���ԂɎ����Ȃ炳��Ă��܂����̂ł���A�\�\�\�@�܂�A��������Ă��܂����̂ł���B�\�\�\�A�܂��ɁA�ق�̂킸���A��O����̊ԂɁA�ł���B���ƂƂ����Ӗ��Ɠ���Ƃ������Ƃ̋^�₪Adams�̌�������Y�̌��t�̂Ȃ��Ɏ����Ɛ���ł��邪�A�A�����J�Ƃ������̂̓Ǝ��̒�`�����o�����ƁA�����āA�����̍L��Ŕ�������n�������̎��Ȓ�`�ƍ��Ƃ̎��ړI�ɂ��Ă̈ӎ���^���Ă����ł��낤�Ƃ����F���������Ǝ����������Ă������A���ꂪ����Ă����̂ł���B�����͂��łɁA�h�l�Ԃ̗��j�̂Ȃ��ɑ��݂���o���̌������ɂ����h�A�ƌ�����Thomas

Jefferson���`�����ւ̏����Ƃ��đ������A�h���f�Ɛ����h�Ƃ������̂ɏo�������̂������B�Ƃ��������A�ْ��ƑΘb�ƁA�O�ʓI�Ȏ��R�̌i�F�Ɖ��ʓI�Ȃ����̎v�l��̌i�F�Ƃ̒��a�������A���Ƃ̔��W�̐��i���ł���҂̐S�̒��ɑ��݂������Ă���̂ł���B

�@�g�A�����J�̓[���̑嗤�ł����h�ƁA�N�w�҂�Jacob

Needleman�������Ă���B�h�����̓[������o�������B��X�͖�����̏o���������̂��B����ꂪ�o�������͉̂�X���g�̗��R����ł���A��X���g�̓��ꂩ��ł���A�T������o�������̂ł����h�B���̋L�^�f��̃v���W�F�N�g�Ƃ��̉�����ւ̒���́A����Ӗ��ł́A���ُ̈�ȎЉ�̐_��I�ȉ��ʂ̓����ƁA�����������g���A�����J�l�ƌĂԂ��Ƃ��D���ȁA�s�v�c�ȁA���A���G�Ȑl�X�ɂ��ĒT���Ƃ������Ƃł��������B�������āA�����́A�܂��Ɏ����ő̌�����Ƃ������ƁA���̂��̂��K�v�ł��邱�ƁA�����āA�����Ƃ͂��łɒm���Ă��邱�Ƃ����o�������Ƃł͂Ȃ��A�������̂��̂��Ȃ�ł��邩�Ƃ������Ƃ����o�����Ƃł���Ƃ������Ƃ𗝉������B�����̖`�����͔ނ玩�M�ȊO�̉��҂����������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������Ă���Ȃ��ŁA�ނ�͉�X�����o�����̂ł���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Ken

Burns

![]()

�@�@�@���́A���A�����ǂ��ɂ���̂��A�����āA���܂ǂ��ɍs�����Ƃ��Ă���̂������m�点����@������Ƃɔ��Ɋ��ӂ��Ă��܂��B�S����A�_�Ɋ��ӂ��A�����āA�[�������C�����ł���܂��B���͂��܁A���O���̑哝�̂̎w�����������L���v�e��Lewis

��

�L���v�e��Clark�ƂƂ��ɁA�k�A�����J�嗤�̒�������ʂ�A�����n��̒T���𑱂��Ă��܂��BMissouri���i�H���m�F�ł������̓{�[�g�ők��A���H��H��A�����A����������̂����Ȃ���ΐ��C�݂܂ōs������ł���܂��B�E�E�E�E

�@�@�������́A���łɏo�����Ă���18�����A�������́A��N���߂��Ă���̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B�A�҂������ɂ́A���̖`���ɑ��đ���̌��Ԃ����͂��ł��B�����g�́A����15�h���̕�V�ƁA���Ȃ��Ƃ�400�G�[�J�[�̈ꓙ�n���邱�ƂɂȂ��Ă���A�����āA������X���̑�Ȃ�唭�����������ɂ́A�����Ȃ�Ǝ��͗\�����Ă��܂����A���̎��ɂ́A���O���͂���ɉ�X���̑�Ȃ�̑Ώێ҂Ƃ��Ď�舵�����Ƃ���Ă���܂��E�E�E�E�B�������Ă��邩�ǂ������S�z�ł��傤����A�����A������200�j��Kaskaskias�Ɏc���Ă������Ƃ����m�点���܂��B�E�E�E�����āA�����A���������ċA��Ȃ������悤�ɂ��ƂɂȂ����ꍇ�ɂ́A���̑����l�͂����ƍ��O���E�E�E���{�����ɑ��Ďx�����ׂ����ׂĂ̑Ή�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����A�@�����A���̎��̓~�ɂ�����x�莆�������܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@John

Ordway�R��

![]()

�@

�@

�@�@�@�@�͂��߂�

�@�@�@�@�@

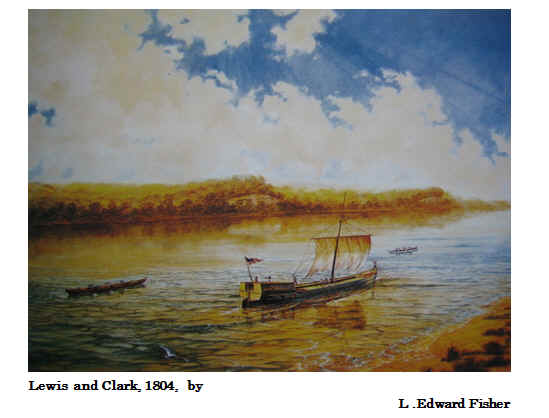

�@�@�@1804�N�̏t�̂�����̌ߌ�ɁA�������Ƃ��������ɓ����L�[���{�[�g�Ɠ�̑傫�ȃJ�k�[�ɏ���āA���悻50�l�̒j������Mississippi�������AMissouri��̑傫�ȓD���̗���ɒ���ł��̒��ɓ����Ă������B

�@�ނ�́A���O���ł��A���J�̒n�ւ̍ŏ��̌����Ȗ`�����Ƃ��āA�����āA���̎Ⴂ���Ƃ̏������_�Ԍ���A�A�����J�̗��j�̒��ł������Ƃ��d�v�Ƃ�����`���ɏo�������̂ł������B

�@�ނ�́A�̑�Ȃ��n�A���̑��̌v��m��Ȃ��L���ƁA���R�̖L���ȍL����A�����āA�����̓~�̉ߍ��Ȃ܂łɌ�������̌��������O���̍ŏ��̎s���ƂȂ����̂ł���B

�@�܂��A�l�̋C�͂��������悤��Rocky

�̎R�X�̒��������āA��������̖��A���z���A��������͐�̐������ɗ����Ƃ����嗤�̑啪������z�����ŏ��̃A�����J�l�Ȃ̂ł���B

�@�����āA�\�\�����ƁA�Q���ƁA�댯�ƁA�M�̌������ɂ��邳����������������A�\�\���H�ő����m�ɓ��B�����킪���̍ŏ��̐l�����ƂȂ����̂ł���B

�@����́A���̎���̐l�X�ɂƂ��čł��̑�Ȗ`���ƂȂ����̂ł���B

�@�@�����Ƃ��M���̒u�����������X�ɂȂ��ꂽ�B����́A��X���A��ŁA�̂��傫���A�֖҂ŁA����ƕs�����ɖ������A�����āA�⍓����ł��邤���ɔ��l�ɑ��ēG�ӂ������Ă���悤�ȁA���͂ő����D���̑����̕��������Z���Ă���n���ʂ蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Patrick

Gass �R��

�@�ނ�͂��̎���ł͂����Ƃ��i������g���Ă��������A�������A�ނ炪�ł��K�v�Ƃ����Ƃ��ɂ́A����Ȃ������ނ�̒��ԂƂ��Ċ��A�����A�ނ�͂��̕s�v�c�Ȑl�����̐e�ɂ���ċ~����̂ł���B

�@�ނ�́A�����̓y�n�ɐ��S������̊ԏZ��ł����l�X�ɁA�����͂��܂�A�ʂ̐l�ɂ���ē�������Ă���Ƃ���ł���Ƙb�������A����ł��A�l�X�͌R���ɑ�����̂Ƃ͈���ėF�D�I�ɉ�������A�{��̂��߂ɓS�C���g�����̂͂������̈�x����ł������B

�@�ނ�́A2�l�̎w���҂ɓ�����Ă����B�Ɨ���������̏j�����ׂ��V�������Ƃ̑�\�҂ł�����2�l�͑S���قȂ鐫�i�ł��������A���̑���Ɍ�݂��̋��͂ƃ`�[�����[�N��M�����Ă����B

�@�ނ�͔ނ玩�g�̂��Ƃ�唭���̖`�����ƌĂ�ł������A�������A�܂��A�ނ炪�������ׂ����̂Ƃ��ė^�����Ă�����̂̂قƂ�ǂ͌��o�����ɂ����B�ނ�̎��̔����͑嗤���̂��̂ł���A�\�\�����āA���̖͈ˑR�Ƃ��Ďc���Ă���B

�@�@����́A�����Ƃ����A�u�̂����ƌ������̗[�z�����ނƂ�����������Ɖ����Ƃ���̍��O���A�A�����J�̏����̍��Ɋւ���ŏ��̕������̂ł���B����Ȃɑf���炵���A�傫�ȉe����^����Ƃ���́A����܂łɑ��݂������Ƃ��Ȃ��E�E�E����͊�]�������A�����Ă܂��V������]�ݏo���B����͐��̍��ւƂ�����]�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Bernard

DeVoto

�@