| 切ない時に聴きたくなる音楽のページ | 枯葉の中を① | 枯葉の中を② | 枯歯の中を③ | CD作成のノウハウ | ブログ |

このページはROCK MUSIC STORE-そっと心の中を風のように優しく切なく通り過ぎてゆく日本語ROCKのHPの一部です。

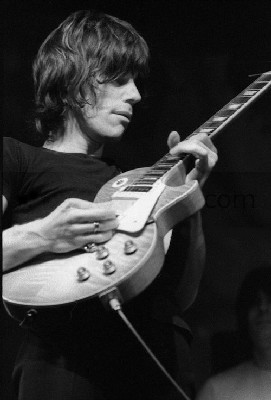

(ジェフ・ベック)

HINEさん(音楽評論家?)の方の評論です。

かのエアロスミスがビッグになり、ライブでベック時代のヤードバーズの曲「トレン・ケプト・ア・ローリン(ストロール・オン)」

を演奏したとき、ベックが急遽ゲストでステージに上がるや、ジョー・ペリー(g)は感動で涙を流しながらその場に立ちつくした。

ジェフ・ベックは、エリッククラプトンと共に天才ギタリストとして60年代半ばから活躍しながら、性格やギターに対する姿勢は

まったく違っていた。

"神様"と呼ばれながらも、常にフレンドリーで誰よりも人間的であったクラプトンに対し、ベックは性格も利己主義で自分勝手、

非情だとまで言われ、どこか近寄りがたい存在であった。ギター奏法においても、かなり独創的でトリッキーなことから、後継者

になるようなプレイヤーも現れず、いつしか「孤高のギタリスト」と呼ばれるようになっていた。

しかし、それにも関わらず、ギタリスト達の間で未だにカリスマ的な人気を保っているのは、やはり他の追随を許さないテクニック

とセンス、並々ならぬギターへの情熱が伝わってくるからであろう。ジャンルを無視したミュージシャン達が選ぶギタリストの

人気投票でも、ベックが最も活躍していた70年代には、ジャズやブルース・プレイヤー達を押さえてずっと1位に君臨していた。

これだけの人気者、本来なら誰もがそのテクニックをマネし、取り入れたがるはずだ。しかし、そう簡単にベックのギターを

マネすることはできない。 大のベック・ファンであるジョー・ペリーでさえ、ベックの弾き方とはまったく違うスタイルであるし

、記憶にある限りでも、ベックのスタイルを大胆に取り入れているのは、ジミヘンドリックスとゲーリー・ムーア、TOTOの

スティーヴ・ルカサー、それに元ディテクテヴのマイケル・モナークぐらいのものだ。

(Deep Purple)

Jon Lord ジョン・ロード/キーボード

Ritchie Blackmore リッチー・ブラックモア/ギター

Nick(Nicky) Simper ニック・シンパー/ベース・ギター

Ian Paice イアン・ペイス/ドラムス

Rod Evans ロッド・エヴァンス/ヴォーカル

70年代前期のブリティッシュ・ハード黄金期、レッド・ツェッペリンと共に常にその頂点にあり、いまだ生きながらにして伝説化

しているのが、ブリティッシュ・ハードの一方の雄ディープ・パープルだ。

1967年にイギリスで結成されたラウンドアバウトというバンドが彼らの前身。このバンドには、元アウトローズのリッチー・ブラックモアや

元フラワーポット・メンの2人、ジョン・ロードとニック・シンパーも含まれていたが、68年にはサウンド強化のためメンバーチェンジを行い、

元メイズのロッド・エヴァンスとイアン・ペイスが加入。それと同時にバンド名も改め、ディープ・パープルと名乗るようになる。

68年にはアルバム「ハッシュ~ディープパープル1」でデビューした彼らは、いきなりそこからのシングル「ハッシュ」が全米4位の大ヒット

を記録し、キーボードを前面に出したアート・ロックとして、大きな注目を集めた。アメリカでは同年中にリリースされたセカンド・アルバムからも、

カヴァー曲の「ケンタッキー・ウーマン」がスマッシュ・ヒットし、前作以上の成功を収めた。しかし、ポップなシングル曲とは裏腹に、このアルバム

や次のサードではしだいにクラシック音楽色を強め、プログレ・ハードの原型とも思えるような、ストリングスを多用した組曲などが増えていった。

だが、初期の彼らは、アメリカでの好調ぶりに比べ、イギリスでの評価は低く、まだまだ無名の存在であった。折しもこの頃、イギリスでは

レッド・ツェッペリンが大ブレイクし、ハードでヘヴィなロックが脚光を浴びつつあった。リッチーは自分たちも、もっとハードなアプローチを

するべきだと主張しはじめる。このリッチーのアイデアに対し、ジョンやイアンも賛同し、以降サウンドをハード路線へと切り替えてゆくのだが、

69年メンバーの協議によりニックとロッドを解雇することとなった。理由については、2人の技量が及ばなかったと噂されたこともあったが、

実際はそんなことはない。初期の3枚のアルバムを聴けば分かるが、第1期ディープ・パープルの人気を支えていたのは、ロッドのヴォーカル

と言っても過言ではない。太くて甘い、本当にいい声だ!ニックのベースも、ライブでは聞いたことがないので、はっきりとは断言できないが、

アルバムで聞く限り腕にまったく問題はない。逆に浮いているのはリッチーのギターだったりする・・・。

もしかすると、ニックのベースはけっこう音も大きく目立っていたので、リッチーにとっては目障りな存在だったのではないだろうか!?

ロッドについては、他のメンバー達が地元イギリスでの成功を重要視していたのに対し、1人アメリカへ渡りたがっていたためだという。

後任には、リッチーのアウトローズ時代の仲間、ミック・アンダーウッド(クオターマス~ストラップス~ギラン/ds)の紹介で元エピソード・

シックスのIan Gillanイアン・ギラン(vo)とRoger Gloverロジャー・グローバー(b)が加入した。

ロッドは脱退後72年に、あの伝説的な名盤「キャプテン・ビヨンド」をタイトル同名バンドの一員として生み出す。このアルバムは1期パープルの

目指していたプログレ・ハード路線を見事なまでに開花させた奇跡の名盤であったが、活動場所がアメリカであったことと、カプリコーンという

サザンロックが得意なレコード会社からリリースされたため、当時はあまり話題にならなかった。しかしながら、この1枚のアルバムで、

ロッドのシンガーとコンポーザーとしての資質の高さは、充分すぎるほどよく分かる。ニック・シンパーはその後ウォーホースや

ファンダンゴを結成し活動するが成功には至らず、80年代から目立った活動はしていなかったが、95年クオターマスIIのメンバーとして

元気な姿をみせていた。

ハードロックの代名詞、第2期ディープ・パープル

70年、新メンバーを迎えて初めてのアルバムは、1期サウンドの集大成とも言えるクラシック・オーケストラとの共演であった。当時このアルバムは

「ロック」と「クラシック」の融合を成功させたと世界中で絶賛された。このあと大手のアトランティック・レコードへ移籍した彼らは、いよいよリッチーの

構想通り、よりハードでヘヴィなサウンドへと変貌を遂げる。その第1弾である70年発表のアルバム「イン・ロック」では、同じバンドとは思えないほど

ヘヴィなサウンドで、リッチーのパワフルなギターとギランのハイトーン・ヴォイスが冴え渡る。このアルバムはみるみるうちに全英チャートを4位まで

駆け上り、なんとトップ10に26週間もランクイン。先行シングルだった「ブラック・ナイト」(アルバムには未収録だったが、後にイン・ロック~

アニヴァーサリー・エディションに収録されている)も見事全英2位に輝いた。この大成功で、ツェペリンと肩を並べる存在にまでのし上がった彼らは、

以降リッチーがバンド内でのイニシアチブを取り、ハード路線をまっしぐらに突き進んでゆく。

同じ頃、イギリスではブラック・サバスも産声を上げ、そのサバスやツェッペリン、パープルらが生み出すハードとしか言いようのないロックは、

いつしか「ハード・ロック」と呼ばれ、彼らの歩みと共に栄枯盛衰することになる。

2期パープルはその後も、アルバム「ファイアボール」(71年)が全英No.1、「マシン・ヘッド」(72年)が全米7位/全英1位と快調に大ヒットを飛ばし、

72年ついに初来日を果たしている。この時ライブ・レコーディングされた2枚組LP「ライブ・イン・ジャパン」は、彼らの真の実力を示す素晴らしい

出来映えで、エキサイティングなステージの興奮をそのまま伝えるものであった。このアルバムは、当初は日本だけでリリースされたが、あまりの

反響に、後から「Made In Japan」として編集し直され世界リリースした。また、シングル盤だけで出されていた「ブラック・ナイト」のライブ版も、

「Made In Japan」がCD化された時に、他のアンコール曲とともにボーナス・トラックとして追加されていた。そして、93年にはCD3枚組スペシャル

・エディションとして、ついにこの時の来日公演の全貌が明らかになった。

だがこの後、2期パープルはメンバー間のトラブル(特にリッチーとギラン)により急激に失速。73年にはアルバム「紫の肖像」をリリースしたものの、

同年の再来日公演を最後にギランとグローバーは脱退してしまう。

決定したが、すでにハードロック界の最高峰シンガーと称えられる存在となっていたイアン・ギランの後任を見つけ出すことは容易ではなかった。

また、リッチーはグレンのヴォーカルをあまり気に入っておらず、4人だけでバンドを進めようという妥協も許せなかった。まったく違うタイプではあるが、

名ヴォーカルとして確固たる地位を築いていた元フリーのポール・ロジャースにも声をかけたが、結局は断られ、募集広告を出すことになる。しかし、

オーディションに現れたミュージシャン達の中にも相応しい人物は見つからず、ヴォーカル捜しは難航を極めた。

そんなある時、ふと何の気無しに聞いたデモ・テープから、なんともソウルフルで深みのある独特の声がメンバー達の耳を釘付けにした。その声の

持ち主こそ、その後パープルを背負って立つことになる名ヴォーカリスト、David Coverdaleデイヴィッド・カヴァーデイルその人だった。

カヴァーデイルは、それ以前ほとんど目立ったバンド経歴もなく、まったくの新人に近かったが、オーディションにも見事合格し、第3期パープルの

リード・ヴォーカルとして迎え入れられた。

そして、パープル・ファンならずとも、すべてのハードロック・ファンが見守る中、74年メンバーチェンジ後初のアルバム「紫の炎」(Burn)が発表された。

2人の新メンバーによって、ブルース(デイヴィッド)やファンキー(グレン)といった、それまでのパープル・サウンドにない要素が加わったことで、音の

幅と深みが増し、このアルバムは彼らの最高傑作と言っていいほどの仕上がりをみせていた。もちろん、アルバムは大ヒットし、全米9位、全英3位、

ドイツを始めとするヨーロッパ各地でも軒並み1位と、2期と同等の成功を収めた。中でも、押しも押されぬビッグスター・バンドのリード・ヴォーカル

という重責を見事に果たし、すでにこのアルバムから全曲を共作するなど、新人らしからぬ存在感を見せつけたデイヴィッドの働きは、その後の

パープルの方向性をも大きく左右することとなる。同74年、早くも次のアルバム「嵐の使者」(stormbringer)をリリースするが、このアルバムでは

新メンバー2人のカラーが大きく反映され、よりファンキーでブルージーなサウンドに変化していた。それまで事実上のサウンド・リーダーであった

リッチーは、しだいに自分の思うままにならなくなったパープルには興味がなくなり、かねてから目を付けていたエルフのヴォーカリストのロニー・

ジェイムスディオと共に、ニューバンド結成のためパープル脱退を決意する。結局75年のヨーロッパ・ツアーを最後にリッチーは脱退し、同年中に

早くもレインボーとしてのアルバム・デビューを飾っている。

オリジナル・メンバーであり、パープルの成功に大きく貢献してきたリッチーの脱退は、イアン・ギランが脱退した時以上のダメージをバンドに与え、

ジョン・ロードとイアン・ペイスは、もはや解散もやむなしと考えていた。だが、若い2人はバンド続行を主張し、レコード会社との契約問題なども

あったことから、リーダーのジョンはバンドの継続を決断。新たにデイヴィッドが捜してきたアメリカ人ギタリスト、Tommy Bolin

トミー・ボーリンを迎えることとした。

トミーはジョー・ウオルシュ(イーグルス/g)の後釜としてジェイムス・ギャングで活躍し、ジャズやファンク系アーチストとも共演するなど、幅広い

音楽性を持った注目の新鋭ギタリストであった。

75年には、このメンバーでのデビュー作「カム・テイスト・ザ・バンド」を発表。3期のデビュー同様、かなりの話題作となった。

しかし、おおかたの予想通り、パープルの顔ともいうべきリッチーの穴を埋めることは難しく、9曲中7曲を共作するなど、コンポーザーとしての

才能は高く評価されたが、ギタリストとしては、パープルの築き上げてきたブリティッシュ・ハードのスタイルとはまったくかみ合わず、ファンを

がっかりさせた。また、ライヴでも観客に受ける曲は2期や3期のものばかりで、各地でリッチー・コールまで出る始末だった。トミーはこの

プレッシャーをはねのけることができず、しだいにドラッグに溺れ、同年行われたワールド・ツアーではフラフラでろくに演奏できる状態ではなかった。

この時の日本公演のライヴが「ラスト・コンサート・イン・ジャパン」(後に完全版This Time Around - Live In Tokyoも発表)として後にリリース

されたが、聞くに堪えないひどい演奏だ・・・。

コンポーザーとしては、ファンキーでポップな良い曲を作っていたし、ソロ・アルバムでもジャズやフュージョン寄りのアプローチを見せるなど評価が

高かっただけに、もう1枚スタジオ・アルバムを作っていれば、きっとより良い方向へ行っていたと想像できただけに非常に残念だ。

翌76年、ジョン・ロードはついにパープル存続を断念。記者会見で正式にディープ・パープルの解散を発表した。

解散直後、トミー・ボーリンはジャケットに「富墓林」と書かれたソロ・アルバム(Private Eyes)をリリースしたあと、ドラッグの多量摂取により他界

している。

|

その後、ジョン・ロードとイアン・ペイスは、ペイス・アシュトン・ロードを結成し活動するがうまくいかず、結局はデイヴィッド・カヴァーデイル率いる |

(日本のロック)

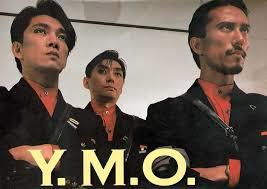

日本のロックの大きなピークは、80年前後に訪れた。ニューウエーブ、パンク、テクノなど多彩な分野で歴史に名を残すバンドが

登場した。

中でもひときわ輝きを放つのが、ワールドツアーを成功させ、社会現象化したYMO。

田山三樹編著『NICE AGE YMOとその時代1978—1984』は、渡辺香津美、土屋昌巳ら周辺にいたミュージシャンや

関係者へのインタビューを通して、その存在の大きさを浮かび上がらせている。細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏のメンバー3人

へのロングインタビューを載せた、田中雄二インタビュー・文『イエローマジックオーケストラ』(アスペクト)と併せて読むと、YMO

のことがより深くわかる。

今の日本のROCK

Glay、L'Arc〜en〜Ciel 、ミスチルをはじめとして才能のあるグループが海外でも続々羽ばたいている。

でも、難しい!リズム、音感、スピード感、メロデイ、全てが優れていて素晴らしい。

でも、何を歌っているのかが、よくわからない。日本語なんだけどよくわからない。

時折、意味のないEnglishが混じってきて延々と続く。

でも、しょうがないいんだ、ROCKと日本語が調和しないから。でもリズムもいい、メロもいい、ノリもいい。

でも何言っているのか正直よくわからない。

昔からある「日本語ROCK論争」に対してとても興味ある下のブログを発見しました。読んでみてください。

http://d.hatena.ne.jp/yagian/20110408/1302209920

(Bon Jovi) 1983年に結成され、それ以来続いているアメリカのロックバンド。 リーダーのJon Bon JoviとDavid Bryanを中心に結成された。 1stアルバム『Runaway』でデビューしたが、キーボードを多用したメロディアスな楽曲で、 デビュー当初はアメリカよりも日本で人気を集め、日本贔屓になった。3rdアルバム 『Wild In The Streets』が8週に渡り全米1位になり、1987年年間チャート第1位を獲得する。 シングル「You Give Love A Bad Name」と「Livin' On A Prayer」は人気となりアルバムは 全世界で1,800万枚を売るなど、世界的になった。 歌メロを重視したキャッチーなロック音楽を基盤とするが、ブルースやカントリーなど それだけに収まらない多彩な音楽性をもつ。 初期は北欧メタルを彷彿させる哀愁味のあるロックだったが、3rdアルバム以降は外部 ソングライターの協力もあって、大衆性のあるハードロックに進化した。取り沙汰される Jon Bon Joviのボーカルはガラガラ声や甘いハスキーボイス等のボーカルスタイルで、 綺麗な声や譜面通り歌えることはロック・ボーカリストに必要ないことを証明した。 2010年の時点でCD総売上はアルバムだけで1億3,000万枚以上に達しているモンスターバンド。 (ローリング・ストーンズ) 評論家JIMMYさんのSTONESの紹介

ローリング・ストーンズは、ビートルズと並び称され、現在でも活動を続けている怪物バンド。 70年代半ばまでのブルース基盤のロックはストーンズと共に動いていた。 62年のデビューから順調にヒット曲を出す。メンバーチェンジを経て黄金期に突入。最高な 出来映えのアルバムを連発し、78年にはディスコ音楽を取り入れた「ミス・ユー」が大ヒット。 時代の音楽を取り入れてバンドはどんどん巨大になる。表面的に見たら、とても順調に成功した バンドの様に見えるが決してんなことは無い。 ドラッグ不法所持でキースが捜査されたり、コンサートで死者がでたり、そしてなによりも ブライアンが脱退、死亡するなど、何かとトラブルが多いバンドなのだ。 それらのトラブルを乗り越えて、成功をつかんだ所が一番このバンドの凄い所だと思う。 (ポールマッカートニー2015日本公演) 4月28日武道館 曲目

今回は残念ながら『ザ・ロングアンドワィンデイングロード』は

なかったね。

『ミッシェル』とか『アイフィールファイン』とかも聴きたいですね。

01. キャント・バイ・ミー・ラヴ(ビートルズ)

02. セイヴ・アス(ソロ/最新アルバム『NEW』より)

03. オール・マイ・ラヴィング(ビートルズ)

04. ワン・アフター・909(ビートルズ)☆

05. レット・ミー・ロール・イット(ウイングス)

06. ペイパーバック・ライター(ビートルズ)★

07. マイ・ヴァレンタイン(ソロ)

08. 1985年(ウイングス)

09. 恋することのもどかしさ(ソロ)

10. 夢の人(ビートルズ)

11. アナザー・デイ(ソロ)

12. ダンス・トゥナイト(ソロ)☆

13. 恋を抱きしめよう(ビートルズ)

14. アンド・アイ・ラヴ・ハー(ビートルズ)

15. ブラックバード(ビートルズ)

16. NEW(ソロ/最新アルバム『NEW』より)

17. レディ・マドンナ(ビートルズ)

18. アナザー・ガール(ビートルズ)☆

19. ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ(ビートルズ)☆

20. ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト(ビートルズ)

21. オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ(ビートルズ)

22. バック・イン・ザ・U.S.S.R.(ビートルズ)

23. レット・イット・ビー(ビートルズ)

24. 007死ぬのは奴らだ(ウイングス)

25. ヘイ・ジュード(ビートルズ)

【アンコール】

26. イエスタデイ(ビートルズ)★

27. バースデイ(ビートルズ)☆

28. ゴールデン・スランバー~キャリー・ザット・ウェイト~ジ・エンド(ビートルズ)

☆=今回の来日公演で初披露した曲

★=1966年のザ・ビートルズの日本武道館公演でも披露した曲

LED ZEPPELIN

ヤードバーズ解散後、ニューヤードバーズとして自らのバンドを率いて活動していたジミー・ペイジは、1968年にバンド名を「LED ZEPPELIN」に改名し、

アトランティック・レコードと契約し、本格的に活動を始めた。

彼らは69年に「レッド・ツェッペリン」でアルバム・デビューすると、たちまち、そのスケールの大きなサウンドが話題となり、大ヒットを記録した。また、次の

「レッド・ツェッペリンII」では、シングル「胸いっぱいの愛を」の大ヒットもあり、早くも全英チャート7週間1位の偉業を達成している。同時期、チャートインしていた

ビートルズの「アビイロード」を抜いたアルバムとして、キング・クリムゾンの「クリムゾン・キングの宮殿」が有名だが、この「レッド・ツェッペリンII」もまた

「アビイロード」を抜いたアルバムであることは、あまり知られていない・・・。また、この1969年という年は、後にイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」で

「~ナインティ・シックスティナイン~♪」と唄われたり、映画「1969」などもある通り、ロック界にとってもたいへんな激動の年だったのだ。

その後のZEP.(ツェッペリンの略)はもう、飛ぶ鳥の勢いで、出すアルバム毎、全英か全英で1位という凄まじいセールスを記録し、名実ともに70年代を代表する

ロック界のキングとして君臨した。ちなみに、アルバムで1位になっていないのは、寄せ集めのコーダーを除いて、デビューアルバムとIVだけで、そのIVも、

その後彼らのアルバム中トップのセールスを記録中なのだ。

日本においてのZEP.は、ハードロック御三家と呼ばれ、人気は絶大でありつつも音楽的に正当評価されたのはかなり遅かった(ブラック・サバスは人気も今ひとつだったが・・・)。

70年代初頭、日本ではディープ・パープルの方が人気があったぐらいで、ギタリスト志望なら、誰もがリッチー・ブラックモアのマネをしてポーズをとったりしていた。これは、

音楽的にパープルのもつクラシック音楽を取り入れたメロディアスなサウンドとスピード感が、当時の日本人に合っていたということが考えられる。ZEP.はどちらかというと、

もっと泥臭い、ブルース、カントリー、ファンク、レゲエ、スワンプ・ミュージックなどをサウンド・ベースとしており、まだ、それらの音楽の洗礼を受けていなかった、その頃の

日本人には早すぎたのではないだろうか。(日本でブラック系が大流行するのは70年代半ばから)

ZEP.が日本でも正当評価され、他を寄せ付けないほどの絶大な支持を受けるようになったのは、パープルからリッチーが脱退した75年あたりからだ。

アルバムで言うと、フィジカル・グラフィティがリリースされた頃で、ちょうど巷の音楽シーンでもソウル・ディスコ・ブームが勃発。それとともに、あらゆるブラック系

ミュージックがポップ・チャート上位を賑わすようになり、日本国内でもそれらを聞く機会が格段に増えていった。

また、1つのカリスマ的ヒーローであったディープパープルが実質的には崩壊したことで、今まであまりZEP.を聞いていなかった人までが、ZEP.の方を

注目し始めた頃でもある。 こういった状況の中で彼らが放った「フィジカル・グラフィティ」は、ZEP.の最高傑作と思われるくらい素晴らしい出来で、

一気に全てのハードロック・ファンの心をつかんだと言える。その後も「プレゼンス」、「永遠の詩」と名盤を立て続けにリリースした彼らは、日本においても

ハードロック界のキングとしての地位を揺るぎないものにした。自分も、その頃からZEP.を本格的に聞き出した1人だが、さかのぼって彼らの昔のアルバムを

聴いてみても、少しも古さは感じない。それどころか、なぜ今までこんな素晴らしいサウンドに気が付かなかったのかと、改めてツェッペリン・サウンドの凄さを

思い知らされたわけだ。 リズム重視のサウンドが全盛である現代、彼らの評価はさらに高まる。

80年代後期に隆盛を極めるヘヴィ・メタル・バンド達が、ほとんどこのZEP.サウンドを基礎としている事は言うまでもないが、ZEP.が確立したサウンド形態のうち、

1つだけ彼らにもマネできないものがある。それはジョン・ボーナムの重厚かつスリリングなドラミングだ。 ZEP.のサウンド・スタイルは、ハイトーンのヴォーカル、

重厚感とスピード感が一体化したギターリフ、ブルース・ロックを基調としたギターソロ(これはイングヴェイの出現と共に崩れてゆく)など、ヘヴィメタの様式美

として多く取り入れられていったものだが、ドラムだけは、いくら音を重くしてパワフルに叩こうとも、ボンゾ(ジョン・ボーナム)のようにはならないのだ。

それは、もちろんボンゾが並はずれた天才ドラマーだったからに他ならないのだが、ダイナミック&パワフル&ヘヴィ・・・ちょっと言葉では表現しきれないほど、

音質そのものだけではなく、間のとりかたや不規則なバスドラのリズムパターン、的確なオカズの入れ方など、それら全てによって、重厚感を出しているためだ。

さらにボンゾはこの重厚感をアップさせるために、日夜ジョーンズと共に研究をしていたという。

ジミー・ペイジのギターは、3大ロック・ギタリストと呼ばれるわりに、何かと他の2人と比較され、そのほとんどは酷評を受けているが、それは他の2人が80%の

力で弾き、残り20%で音を綺麗に出す方へ力を入れるギター・スタイルなのに対し、ジミーは常に100%全力投球で息着くヒマもなく、リフを刻んだり、

アルペジオを弾いたり、音質を変えたりとバタバタしていて、多少のミスや他の弦の音が少し入ろうとおかまいなしなため、音が多少汚いこともにも起因している。

しかし、自分で弾いてみるとわかるのだが、けっして簡単なフレーズばかり弾いているわけでもなく、何より、こういう弾き方はかなり忙しい作業で、1曲で

へとへとになる。これをライヴでは2時間以上延々とやるわけだからジミーの耐久力は驚異的だ。しかも、あの例の腕をのばしたままのスタイルで弾くのだから・・・。

また、もともと若い頃はセッションマンとしても活躍してきただけに、多用な音楽に対応でき、おそらくやる気になれば、いくらでも綺麗な音でソロを延々とプレイする

ことだってできるのだろう。バンドの中ではバンドの一員として、“目立ち過ぎず、おとなし過ぎず”全体のバランスを考えながらプレイするというのが彼の哲学

なのではないだろうか。

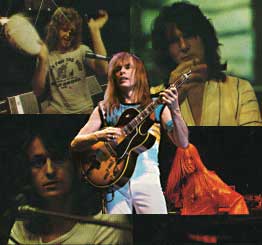

YES イエス (論評 byHINEさん)

70年代ピンク・フロイド、キング・クリムゾン、EL&Pらと共にプログレ四天王と呼ばれ、プログレ界で絶大な人気を誇ったイエスは、分裂と統合の繰り返しによって

成長しつづける特異なバンドだ。

おそらく、イエスはこの4つの、どのバンドよりもプログレ的で、今日では“プログレ・サウンド=黄金期のイエス・サウンド”とも感じられるほど、ロック史上に与えた

影響力は大きい。「これ、プログレっぽいね~」という曲は必ずといっていいほど変調・変則リズム・パターン、様々な音楽のクロスオーヴァーといったイエスの

作り上げたサウンドに似ている。

そんな彼らの黄金時代、すなわち70年代にサウンドのkeyマンだったのは、スティーブ・ハウであり、リック・ウェイクマンであった。

イエス・サウンドといえば、たいがいの場合この2人がいた頃に築き上げた大作長編志向の曲を思い浮かべる。

しかし、下に記したオリジナル・メンバーにはそのどちらの名前も見つけることはできない・・・。

Jon Anderson ジョン・アンダーソン/リード・ヴォーカル

Chris Squire クリス・スクワイア/ベース・ギター、ヴォーカル

Tony Kaye トニー・ケイ/キーボード

Bill Bruford ビル・ブラッフォード/ドラムス

Peter Banks ピーター・バンクス/ギター、ヴォーカル

イギリスのロンドンでクリスのバンドにジョンが加入することからイエスの全ては始まる。(後にイエスの名前を巡って裁判沙汰にまで発展するのだが、この最初の

経緯をみるとクリスがリーダーなわけだ)このバンドは、しばらくしてピーターを残し、他のメンバーをトニー・ケイとビル・ブラッフォードに入れ替え、1968年にイエス

としてデビューする。当初のイエス・サウンドはジョンとクリスの色が濃く、 フォーク・ロックやR&Bをベースとし、コーラスやハーモニーを大きくフューチャーしたもの

であった。69年にはファースト・アルバム、翌70年にはセカンドもリリースし、ヒットこそしなかったものの、その独創的なサウンドが評論家たちに絶賛され話題になった。

70年2ndアルバム・レコーディング終了直後、1人目のKeyマンとなるSteve Howeスティーヴ・ハウ(元トゥモロウ/g)が加入する。そして、翌71年にリリースしたサード

アルバムはこの新加入のハウによって、今までのバンドとはまったく違うサウンドへと変化を遂げていた。ハウの持つクラシックやジャズのセンスが融合されたサウンドと

彼の恐るべきギター・テクニックはただちに全英を揺るがすほどの話題を呼び、アルバムは全英7位の大ヒットとなった。

さらにこのハウの存在感に圧倒され、影の薄くなったトニーは脱退を余儀なくされ、代わりにハウの凄まじいプレイに対抗できるキーボード・プレイヤー、元ストローブス

のRick Wakemanリック・ウェイクマンが加入した。このメンバーで同71年に発表したアルバム「こわれもの」は全英7位、全米4位を記録し、彼らは一気に世界規模で

活躍するビッグ・バンドへとのし上がったのである。波に乗る彼らは、72年ロックの歴史的名盤となる「危機」をリリース。これも全英4位/全米3位の大ヒットとなり、

いよいよ名実共にプログレ界のトップ・グループにまで上り詰めた。ところが、このアルバムをリリース直後ビル・ブラッフォードも脱退し、キング・クリムゾンへ加入してしまう。

この脱退劇はかなりもめたらしい。もともと目立ちたがりベーシストであったクリスと鬼気迫るノン・ジャンル・ギタリストのハウ、それにシンセを変幻自在に操るウェイクマン、

この頃のイエスのプレイはメンバー同士がそれぞれの楽器でバトルをし合い、競って大音量を出すような、とても緊張感のある壮絶なものであった。おそらく

ブラッフォードの場合、テクニック的にはまったく問題ないものの、そういった中でいっしょにバトルをするよりは1歩退いたとことで自分の役割をきちっとまとめる

プレイスタイルだったので、合わなくなったという結論であろう。ブラッフォードの後任には、ジョン・レノン率いるプラスティック・オノ・バンドに在籍し、ジンジャー・

ベイカーズ・エアフォース、ジョージ・ハリスン、ジョー・コッカー等と数々のセッションをこなしてきた、これまたパワフルな敏腕ドラマーAlan Whiteアラン・ホワイトが

加入し、長いイエスの活動期の中でも最強のメンバー・ラインナップとなった。

このメンバーで全米ツアーを敢行し、その模様を73年に異例の3枚組ライブ・アルバムとしてリリースした「イエス・ソングズ」も全英1位/全米12位の大ヒットを記録した。

尚この年初来日も果たしている。さらに同年2枚組のスタジオ録音大作「海洋地形学の物語」も発表し、アンダーソンの観念的な詩が難解すぎて、賛否両論があったものの、

全英1位/全米6位と、これまた結果的には大ヒットになった。しかし、このイエスの黄金期もリック・ウェイクマンの脱退(ソロ活動へ)によって崩れ落ちていくことになる。

このあとキーボードにPatric Morazパトリック・モラーツを迎えた彼らは74年アルバム「リレイヤー」をリリース。

このアルバムなかなかの大作で、一部のファンの間では「危機」に並ぶ名作であるとの評価も囁かれたが、バンド自体の勢いは下降を免れず、5人のメンバー達は

それぞれソロアルバムを製作し始める始末であった。だが、76年になるとモラーツ脱退表明を受け、再びウェイクマンをメンバーに呼び寄せて、アルバム「究極」を完成

させた。

77年にリリースされたこのアルバムは、久しぶりに全英1位/全米8位と大ヒット。つづく「トーマト」も78年に同じメンバーでリリースし、イエスは完全に復活したかに

見えたが、このアルバムではシングルヒットを狙ったとも思えるコンパクトな曲が多く不評をかった。

80年になると今度はスケジュールのことで意見が食い違い、アンダーソンが脱退、後を追うようにウェイクマンまで抜けてしまうというバンド最大の危機に瀕した。誰もが

この時イエスは解散したと思った。それは、オリジナル・メンバーでありバンドの顔的存在であったアンダーソンが、イエスのリーダーであると、誰もが信じていたからだ。

だが、実際は違っていた。クリス・スクワイアこそイエスのリーダーであり、バンドの創設者だったのだ。残りのメンバー達は、今までと同じように新たにメンバーを補充し、

淡々とアルバム「ドラマ」を製作し、同80年中にリリースした。

新メンバーは、元バグルズの2人Trevor Hornトレヴァー・ホーン(vo)とGeoff Downesジェフ・ダウンズ(kb)

「ドラマ」は全盛期のイエス・サウンド、すなわち大作志向に立ち返ったもので、全英2位/全米18位の大ヒットとなり、イエス・サウンドは実質的にハウが作り上げていた

ことを改めて露見する結果となったが、ツアー中“アンダーソンがいないバンドはイエスにあらず”という厳しいイギリスのファンからの酷評を受けて、ついに81年イエス

は解散してしまうのであった。

(Bon Joviの歴史)byせいいちさん(評論家)

BON JOVIが創り出し、表現するロック・サウンドとは・・・バンドの中心人物であるジョン・ボン・ジョヴィ(Vo,g)が生まれ育った

『アメリカ』がそこにはある。1962年3月2日、ニュージャージーはパース・アンボイにて、父ジョン(シニア)、母キャロルとの間に

生まれたジョン(本名 ジョン・フランシス・ボンジォヴィ)には、父親がヘアーデザイナー、母親がフラワーショップの店員~経営者

として共働きの生活を送る、いわゆる“アメリカの中流家庭での生活”がバックグラウンドにあり、彼がボンジョヴィで描く世界は、

決して無責任な夢物語ではなく、若者たちが思い描く夢や希望、時には失望感のような、誰もが経験した(する)であろう人生観が、

ジョン自身の等身大的な表現の大きさで語られているものが多い。'80年代には「リヴィン・オン・プレイヤー」、'90年代の

「キープ・ザ・フェイス」、最近では「イッツ・マイ・ライフ」がそうである。

BON JOVIは、言うまでもなくデビュー時から世界的に認知され続けている、数少ないインターナショナル・エンターテーメントな

ロック・バンドである!偉大な先輩『クイーン』もそうだったように、彼らもまた本国よりここ日本で先に火が付き始めた

日本先行型バンドだ。ライヴ・ツアーでは、親日家ジョンの意向でいつも重要な時期(ワールド・ツアー初日であったり)に来日し、

日本のファンを大事にする。また、2nd.アルバム「7800゜ファーレンハイト」では、日本のファンに感謝の意を込めた

“TOKIOロード”が収録されている。

さらにこれは日本だけではないが、ライブでは毎回、選ばれたほんの数名のファンが、バーに見立て作られたステージ上の

<ディーン・マティーニ>から、ライブ・パフォーマンスを目前で堪能できるなんて演出もある。

彼らは、自分たちだけで突っ走っているようには見えない。頂点を極めた世界一なロック・バンドであるにも関わらず、目線は僕ら

ロックを愛するファンの目線と同じなのである(ロックファンの目線と言うより、もっと広くいえば庶民的な目線なのか)。

あの 9・11の後も、すぐに追悼の意を込めたイベントに参加し、急遽ボンジョヴィとしてアルバムも発表した。そのアルバムの

内容も、決して悲しみを背負うネガティブなものではなく、力強いサウンドと共にポジティヴな詞を歌っているのだ。悲しみは

悲しみで深く受け止め、その受け止めた分を生きていくパワーに変えていく・・・簡単のようで難しいことを、ロックという1つの

音楽の枠組みを超えたところでやってのけている。

(2)それから

バンドの中心人物であるジョンがロック・ミュージシャンに目覚めたのは、14歳のクリスマスのとき両親にプレゼントされた安物

(65ドルと言われている)のアコースティック・ギターを手にしてからである。

当初は近所に住む人からレッスンを受けたりしながら、初めてのバンド「ザ・レイズ」を結成してキッスや、ローリング・ストーンズの

曲をカヴァーしていたようである。それ以降、ジョンの音楽に対する情熱は増すばかりで、それまで通っていた進学校をも退学し、

地元のハイスクールに通うようになる。この時に始めた本格的なバンドが、「アトランティック・シティ・エクスプレスウェイ」(以下A.C.E.)

であり、この中のメンバーに、後に行動をともにする、デヴィッド・ブライアン(当時はデヴィッド・ラッシュバウム)が在籍していた。

このA.C.E.の平均年齢17歳にもかかわらず、クラブ・クラスのバンドとしては、かなりの人気があったようだ。

1980年ジョンは、A.C.E.を脱退し地元のクラブ・バンド「ザ・レスト」に加入。靴屋のバイトをしながらのバンド活動を続け、デモ・

テープを作ってレコード会社からの反応を待つが、よい返事が返って来ることはなく、そのまま「ザ・レスト」も脱退する。その後、

ハイスクールを卒業したにもかかわらず定職に付かない状態を心配したジョンの父親が、ジョンのいとこでもあるニューヨークの

有名スタジオ「パワー・ステーション」の経営者トニー・ボンジォヴィに連絡して、ジョンを雇ってもらうことになった。ここでジョンは、

渋々ながら雑用係として、レコード制作に関わる仕事をしているが、後々ここでの経験がアーティストとして活かされることになる。

ジョンは、スタジオでの作業や有名ミュージシャンの作業を目の当たりにして学びながら、自身の夢を大きく膨らませていったのだ。

また、この時代に在籍していたバンドが、A.C.E.時代のメンバーが中心となって結成された「ザ・ワイルド・ワンズ」である。

このバンド時代に、ジョンはデビューアルバムに収録されることになる“Runaway”(夜明けのランナウェイ)を作っているが、

バンド自体は評価するに値しないと酷評されていた。その後、ジョンのいとこのトニーの進めで腕利きのミュージシャンが集められ、

'82年6月にジョン・ボンジォヴィとしてのデモ・テープをレコーディングする。

そして、新たにジョンは「ジ・オール・スター・レヴュー」と言われるセッション・バンドにも参加する(この時のメンバーに現ベーシストの

ヒュー・マクドナルドも参加している)。この「ジ・オールスター~」と併行して、依然「ザ・ワイルド・ワンズ」での活動も行っていたが、

どちらもこれといった反応は得られなかったようである。

失意のジョンに幸運の女神が微笑んだのは、デモ・テープを売り込み中にデヴィッド(key)と滞在していた、(LAメタル・ムーヴメント

が起こりつつある)ロサンゼルスを訪問していた頃で、ニューヨークのラジオ局が主催したコンテストをきっかけに「Runaway」が

オンエアーされはじめたのだ。

そのうちニューヨークを中心に、その他の同系列ラジオ局にも広がり、全米各地へと「Runaway」が流れはじめた。これをきっかけに

レコード会社も注目し、1983年7月1日、ついにポリグラム・レコードとメジャー契約を交わす(当初の契約はジョン個人と結ばれた

ものであった)ことになる。

当時のバンド「ザ・ワイルド・ワンズ」には、ジョンとデヴィッドのほかにティコ・トーレス(現dr)、オリジナルメンバーのアレック・

ジョン・サッチ(b)が加入していたが、ギタリストは定まっていなかった。そんなある日、ライヴを観に来ていたある男が、ジョンに

強気な言葉をかけたと言う。「いまのギタリストより俺のプレーの方がうまい! 俺がこのバンドのギタリストになればベスト10バンド

になれる!」この強気な発言をした彼こそが、現ギタリストでボン・ジョヴィ加入後ジョンの右腕として活躍することになる、

リッチー・サンボラである。彼は、後に「このバンドには何か足りないモノがあると思った。何だろうと考えてる内に俺だと言うことに

気付いたんだ」と、語っている。デモ・テープを聴いたジョンは、リッチーのプレーを聴くなりすぐにバンドへの加入を要請、ここに

ボン・ジョヴィの最初のラインナップが完成する。

しかし、当初のバンド名には、今までの「ザ・ワイルド・ワンズ」や「ジョン・ボンジォヴィ&ザ・ワイルド・ワンズ」と名乗るなど、

いまひとつ決めかねていたそうだ。そして結局のところ、ジョンのイタリア系の名字である「ボンジォヴィ」をアメリカ風にアレンジした

「ボン・ジョヴィ」に落ち着いたのである。イタリア語では“グッド・ライフ”の意味もあるそうだ。

デビューアルバム『BON JOVI』(夜明けのランナウェイ)は、1984年2月にリリース(米国)される。

デビュー当初はまだ無名のバンドであったため、観客からは冷たいブーイングを浴びたり、ワゴンの荷台に寝泊りをして各ライヴ

会場をまわるという散々のものであったという。しかし、日本でデビューする'84年5月頃には、「スコーピオンズ」のサポートとして、

アリーナ級の全米ツアーを周ることになる。

また同年、派手な外見とは裏腹に、耳に残るキャッチーでストレートなメロディを持つ彼らが、徐々に日本で話題になりはじめ

(夜明けのランナウェイのカバーがドラマ主題歌に起用された)、「スーパー・ロック'84イン・ジャパン」のスペシャルゲストとして、

初来日を果たす。同フェスにデビュー間もないバンドが起用されるのは“まれ”なことだ(このスーパー・ロック~には、

スコーピオンズ、ホワイトネイク、MSG,アンヴィルなど、名高いバンドが参加していた)。

この時のステージをきっかけに、彼らボン・ジョヴィの名が売れ出し、日本ではデビューアルバムがゴールド・アルバム(50万枚)の

ヒット作になるほど人気が高まった。このデビュー作は、アルバム・カヴァーにあるように、まだ“ジョンのバンド”的な側面があり、

バンドの音としては、よく言えば若さ溢れる、悪く言えば荒削りでまとわりには欠ける、未完成な作風の感は拭えない。

帰国後、リハーサルを経て「キッス」のサポート・アクトとして、ヨーロピアン・ツアーを同行、その後セカンド・アルバムの制作に

取りかかる。'85年の早々から、デビューアルバムのプロデューサーでもあった、ランス・クインが所有するスタジオにて、

レコーディングは行われたが、この間メンバーには、離婚やガールフレンドとの別離を経験した者もいた。

特にジョンは、ハイスクール時代からのガールフレンドであった、ドロセアとの別れ(後に結婚するが)があり、この時の想いが

アルバムの曲に反映されていると言われている。

アルバム・タイトル候補には、「Danger Zone」などもあったそうだが、結局は『7800゜Fahrenheit』(7800゜ファーレンハイト)として、

1985年4月にリリースされる。これと時期を同じくして、初の単独日本公演を東京・中野サンプラザを皮切りに計8公演を行うが、

すべてがソールド・アウトの状態で、新人バンドとしては破格な成功を収めた。この頃からアルバム発表後のツアーは日本から

というジンクスが生まれたそうだ。日本公演後はイギリスに渡り、ヘッドライナーとしてヨーロッパ各地をサーキットした。

アメリカに戻り地道なツアーは続けるものの、日本やイギリスのようには認知されず、地元ではまだまだ無名に近い状況だった。

その状況下、セカンドアルバムのセールスもゴールドを記録し、その授賞式では「授賞式は家族や友人がいるニュージャージー

で行いたい」というジョンの希望で、地元ニュージャージーのメドラウンド・アリーナにて地元の人々がスタンディング・オベーション

の中行われたのだ。1~2作と確実に足場を固め、バンドとしての力量もかなりついてきたが、さらに時代を大きく揺さぶり、

呼び寄せるのは次作に入ってからである-

(3)大ブレーク

1986年の年明け早々からジョンとリッチー(サンボラ)は、リッチーの家の地下室(物置兼洗濯場らしいが)で、安物のテープレコーダー

とギターを持ち込み、休暇を返上しての曲作りを開始する。

この時の2人には曲作りのアイデアがどんどん生まれ、約2ヶ月で40曲ほどは出来ていたそうだが、より完璧な作品にするために

外部のソングライターを呼ぶことになる。(これは、キッスのポール・スタンレーのアイデアらしい)。そのソングライターこそが、

その後のジョン&リッチーにとって、曲作りの技術的なノウハウを学ぶための大きなチカラとなる、デズモンド・チャイルドである。

リハーサル・スタジオに入りデモ・テープを作るが、アルバムに収録する曲を絞り込むのに、スタジオの周りや地元のピザ屋に

集まっていたティーンエイジャーをスタジオに招き入れ、候補曲を選考したというエピソードがある。

プロデューサーに抜擢されたのは故ブルース・フェアバーンだが、これには、“ライヴのサウンドをそのまま、アルバムに活かす”

との方向性の元に決まったらしい。

知っての通り、後のブルースは超売れっ子プロデューサーになるわけだが。そして、'86年の4月にカナダ、バンクーバーの

「リトル・マウンテン・スタジオ」においてレコーディングが開始され、約2ヶ月というハイスピードでアルバムを仕上げた。

タイトルは当初「ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ」に決まるはずだったが、イメージが暗いとの理由から、ストリップ・バーで

ヤケで思いついた『Slippery When Wet』(邦題はワイルド・イン・ザ・ストリーツ)に変更され、1986年8月ついにリリースされる。

(例の女性のタンクトップ姿のジャケットはアメリカで問題になることから、当時ジョンの愛車の濡れたボディにただタイトル文字

をなぞったものの方に変更されている)このリリースと前後して日本からのツアーが名古屋からはじまり、途中メンバーの

念願でもあった日本武道館の地を踏むことになる。この武道館公演は、アルバム・リリース直後というタイミングの悪さも影響

してか、空席が目立つところもあったらしいが、内容はその後の大躍進を想像させられる充実したステージだったようだ。

10月頃にはアメリカに戻りツアーをするが、その途中にメンバーの誰しもが予想していなかったことが現実になる。

アルバムからのシングル(禁じられた愛)が、MTVや全米ラジオで集中して流れるようになり、それをきっかけに、遂にはアルバム

が全米ナンバーワンにまで上り詰めるという快進撃が始まっていくのだ。その後イギリスに渡ってのヨーロッパ・ツアー中にも

アルバム・セールスが落ちることはなく、それまでの「ツェッペリン」の記録を破る“8週連続ナンバーワン”という、とんでもない

記録を残すことなる。さらには、シングルカットされた「禁じられた愛」、「リヴィン・オン・ザ・プレイヤー」も立て続けに

全米ナンバーワンを記録!これは、当時のハード・ロック系のアルバムとしては異例、というより異常。まさに彼らは“飛ぶ鳥を、

落とす勢い”で、ロック史に残るモンスターアルバムと共に、世界を代表するモンスターバンドとして、頂点へ登りつめた瞬間

でもあった。 (当時だけでも全米800万枚、全世界で約1800万枚を超え'87年度年間アルバムチャート1位を記録している)

'87年9月からは日本への凱旋公演を行い、すべてのステージでソールドアウト、どこの公演もチケットはプラチナ状態で、

どのアーティストよりも最も席が取れないアーティストとして、日本での人気も絶対的なものになったのだ。

現在では恥ずかしいくらい、派手(ヘビメタ風)な衣装にロン髪を振り乱してのパフォーマンスで、TV・CM(某日本企業のカセット

テープなど)に登場したのもこの頃であったが、当時としてはもちろん稀なことで、日本ではロック・バンドがお茶の間のTV

コマーシャルに出てくるのは多分、彼らが最初なのでは?いわゆるHR/HM界に新しい若い世代のファンを生むことになるが、

特に今まで以上に女性ファンが急増したという点ではボン・ジョヴィの功績は高い。

まだ、前作(ワイルド・イン・ザ・ストリーツ)の余韻が冷め止まない、'88年の初め次作アルバムの曲作り、リハーサルが始まる。

前作があまりの好成績(本人達すら予想してない)だったための、強いプレッシャー(ファンやレコード会社からの)が彼らを

襲っていたはずだが、この時の彼らは怖いもの知らずなのか、前作とほぼ同様の制作過程、同プロデューサーのもと、

レコーディングを順調にこなしていった。アルバムにはツアーを重ねた彼らの経験が活かされ、「友情や旅」がテーマになった。

そしてタイトルには、彼らの故郷でもある『NEW JERSEY』(ニュー・ジャージー)がそのまま選ばれたのだった。

そしていよいよ1988年9月に全世界で同時リリース。すると、約1ヶ月後にはシングル「バッド・メディシン」がアルバムと共に

全米1位を、さらに「ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー」が3位、名バラードの「アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー」までもが1位を

獲得し、結局『ニュー・ジャージー』は4週連続の1位、年間チャート4位と、前作と引けを取らないほどの成功を収めた。

それどころかジョン&リッチー(プラス、デズモンド・チャイルド)のソングライティング能力と、バンド・パワーがみごとに

合致したこの名曲揃いのアルバムで、誰もにも止めれないほどの人気を決定付けたのだ。

その頃、この時代では異例のソビエト(今のロシア)でのロック・フェスティバル(モスクワ・ピース・フェスティバル)が行われ、

ボンジョヴィはスキッド・ロウ、モトリー・クルー、スコーピオンズ、シンデレラ、オジー・オズボーンらを従えて“ヘッドライナー”

を務め、ソビエト(ロシア)でも認められる存在となる。

(モスクワのレーニン・スタジアムで'89年8月に2日間で約14万人を集めたという)アルバムにともなった『ニュー・ジャージー』

ツアーでは、当時リッチーに「あとは月にでも行って、プレーするしかない!」と、言わすほどの超過密ツアーで、全232公演

(455日間で)全世界37カ国をまわり、地球を約3周するほどのなツアーを行うが、この事が後に大きな影を落として行く。

延々と世界各地をサーキットした『ニュー・ジャージー』ツアーが終了する頃には、気力や体力は極限状態で、メンバー間の

人間関係までもが悪化する。ツアーによって全世界に己の存在を誇示し、アルバムセールスや観客動員の記録を次々に

塗り替えた功績とは裏腹に、メンバーたちは大きな代償を背負う事になる。

それまでには無かったものがエゴと言う形で表面化し、ついにはバンド活動を一時休止するという最悪な決断を下してしまう。

しばらく活動しない間に、ジョンはソロ活動に力を注ぐようになり、映画「ヤング・ガン2」用に曲を提供する。『ブレイズ・オブ・

グローリー』(全米3位のヒットをするにもかかわらず、ジョン曰くこれはソロ・アルバムではない)アルバムと同名のシングル曲は

「リヴィン・オン・ザ・プレイヤー」の記録を破る500万枚以上の好セールスを上げ、バンドの危機をよそにジョンの評価は

ますます高まっていったのだ。ジョンに遅れ、リッチーもソロ・アルバムに着手するが、この時にバックについたのが

ボン・ジョヴィのデヴィッドとティコであった。皮肉にもこの2人がリッチーに協力したため、あたかもボン・ジョヴィが分裂

したかのように見え、一部ではジョンとリッチー間の確執を報じる記事まで目にするようになる。

それからしばらく、ボン・ジョヴィとしての正式なコメントがなかったため、解散のウワサは常に流れつづけていた。そんな中、

遂にジョンから正式なコメントが入るが「'90年末に来日公演を行う。・・・しかしこれがボン・ジョヴィにとって最後かもしれない!?」

と、意味深な発言をしたため、今までの名バンドがそうであったように、このボン・ジョヴィも頂点を極めると後は落ちるだけ

なのかと、ファンは嘆くことしかできなかった・・・。

'91年末、日本での単独公演以来、約1年振りに、メンバー5人が集まり地元でのクリスマス・イベントにボン・ジョヴィとして

久々の復活ライブを行った。そこで彼らは、「アルバムのレコーディングに入り、ニュー・アルバムをリリースする!」と、これまでの

解散説を払拭し、ファンにとっても嬉しいニュースを伝えたのだ。

ジョンは「2年間、メンバーそれぞれが別々のことをやってきたけど、バンドがバラバラになったわけじゃない。何が何だか混乱

していただけなんだ。結局大切なのは、俺達の心は1つだということだ。」さらにリッチーも「長いツアーの後、少し休む必要が

あったんだ。自分を見失っていたから・・・でも、わかったんだ。一番大切なのはボン・ジョヴィが存在し、アルバムを作り続ける

ことなんだってことが。」ビートルズのレノン&マッカートニーに肩を並べるとも言われるくらいに成長した最高なソングライティング・

チーム、ジョン&リッチーの復活である。

1992年10月に待望のニューアルバム、『Keep The Faith」(キープ・ザ・フェイス)がリリースされる。“信念を貫く”との意味が

あるタイトルに加え、カヴァーにもメンバー5人の手のひらが重なっていることからバンド自体がこれから先も高い協調性と強い

団結力で結ばれていることをアピールしているのが窺える。良い意味で、前作、前々作の音楽性を踏襲しない、'90年代型の

曲調(ボン・ジョヴィらしい解釈)で、新たな試みも感じられる快心作となっている。

しかし、時代は'90年代に突入して新しいムーブメントの波が生まれはじめ、'80年代にHR/HMシーンで活躍していたバンド

たちも急速に力を失うようになって行く。

ボン・ジョヴィも例外ではなく、アルバムにともなうツアーは、今までのように各地でソールド・アウトとは行かなくなった。

『キープ・ザ・フェイス』は、全米最高5位と、前作、前々作に比べセールス的にも落ちているわけだが、彼らはこれを気に

することなくボン・ジョヴィとして演奏することを真の喜びとしてツアーを行っていたようである。アルバムを作り、ツアーを

行うことだけに重点を置き、セールス的なことは二の次と考えていたのだろう。

'94年に入り、ニュー・アルバムの準備に取り掛かるが、スケジュールの都合から次作はベスト・アルバムという事に決まった。

デビューちょうど10年が経ち、今までの活動を振り返るとともに、これから未来への10年に向けてということからか?

タイトルは『CROSS ROAD』になった。

(1994年10月リリース)。

このベスト・アルバムには新曲が2曲収録され、屈指の名バラード「オールウェイズ」、その後のライブ定番曲「サムディ・アイル・

ビー・サタディ・ナイト」が、また日本独自盤には日本のファンのために「TOKYOロード」も収録されている。

バンド初のベスト盤、さらにその新曲「オールウェイズ」が話題を呼び、日本だけでも80万枚を越え、世界的にみても1200万枚を

超えるメガ・ヒットアルバムになった。

同年5月に行なわれた奈良の東大寺での国内外のミュージシャンを揃えたイベントでは、ジョンとリッチーが参加し、ショーを

大いに盛り上げた。さらには、デヴィッド・ブライアン(key)がソロ・アルバム「オン・ア・フル・ムーン」を日本でリリースするなど、

順調みえた彼らであったが、春頃から噂されていたアレック・ジョン・サッチ(b)の脱退が正式に決まる。「バンドを続けるだけの

気力、体力がなく、限界を感じた」というのが大まかな理由だったそうであるが・・・。

後任のベース・プレイヤーは加えず、バンドは4人で続けていくと決意する(助っ人に、ジョンと親交のあるヒュー・マクドナルドが

ベースを任せられる)。毎年恒例のクリスマス・イベント(ニュージャージー、カウント・ベイシー・シアター)では、ヒュー・マクドナルド(b)

を加えた5人でのライブを行っている。またこの年12月17日には、リッチーが人気女優ヘザー・ロックリアとパリで結婚式を挙げた。

'95年に入り、ジョンの自宅にあるスタジオで、ニューアルバムの制作に取り掛かる。プロデューサーは、「クロス・ロード」の2曲の

新曲に携わったピーター・コリンズ氏が担当し、「キープ・ザ・フェイス」で取り入れた目新しいサウンドより、”純粋なロックン・ロールに

焦点を絞ったサウンド”を表現するというコンセプトの元に制作された。そして、1995年6月12日、タイトル『THESE DAYS』(ジーズ・

デイズ)として日本先行リリースされた。

日本では発売1週目にしてチャート1位を記録し、この頃のグランジ・オルタナティヴ・ロック・ブームの中で老舗HR/HMバンドの域に

達しているボン・ジョヴィのあいも変わらないロックファンからの反響に、ボン・ジョヴィ・ブランドの底力をまざまざと見た感が

あったのだ。世界的にももちろん注目され、英「ウェンブリー・スタジアム」では3日間すべてがソールド・アウト(延べ21万人の

観客動員)、その後も全米、南米、オーストラリアと

ツアーを続け、その頃では珍しい南アフリカでのライブも成功し、ワールド・ワイドな活躍ぶりをさらにアピールすることになった。

さらにこの頃のエピソードに、日本公演でのチケット代の一部を“阪神大震災”で被害に遭われた人々への義援金として、被災者

の方々へ寄付したという。また、この年のMTVアウォーズ授賞式(アメリカとヨーロッパの両方で行われた)に出席し、「最優秀

ロック・バンド」として賞を受賞するが、この時の受賞スピーチでジョンは「俺たちとって、唯一敵となることは、何かを無視して

しまうこと」と、フランスの核実験に対する抗議のメッセージを訴えた。

(4)『HR/HMの枠を超え、誇り高き存在感で世界に認知された“インターナショナルバンド!”』

各ソロ活動の活性化~アルバム、クラッシュ~バウンス時代

'96年、ジョンはモデルや俳優業の傍らソロ・アルバムの準備に取り掛かり(リリースは1997年6月、『デスティネイション・エニィホエア』)

、ティコ(ds)もモデルのエヴァ・ヘルツィゴワと結婚(その後離婚)し、絵画、彫刻家方面にも才能をみせる。

5月にはボン・ジョヴィとして来日し、福岡ドーム、西宮スタジアム、横浜スタジアムで計5回の公演をほぼ3時間近いプレー(エンター

テイメント性よりとにかく曲を演奏していた感がある)で熱演していたが、この時各メディアにボン・ジョヴィとしてのバンド活動は休止し、

最低でも2年間はソロ活動を行うと宣言した。

解散はしないとの宣言通り、'97~'98年各メンバーはソロ活動を本格的に行い、ジョンは俳優業(映画出演)、ソロ・アルバム制作が

活発化し、デヴィッド(key)も

ソロ、リッチー(g)も2作目のソロ・アルバムのレコーディングを開始し、1997年12月に『アンディスカヴァード・ソウル』としてリリース

した(欧米では'98年3月リリース)。

このアルバムはリッチーの「ギタリスト」と「コンポーザー」としての才能が改めてうかがえる好盤である。

このように、各ソロ活動でも話題は尽きることはなかったが、'99年に入りいよいよボン・ジョヴィとしての新曲をリリースとのニュース

が飛び込んでくる。

まずバンドは、サントラ用に新曲「リアル・ライフ」をお披露目したが、彼らを育てた名プロデューサー、ブルース・フェアバーンが急死したり、

ジョン出演の映画(U-571)の撮影があったため、'99年6月頃になってからアルバムの制作がはじまった。(その時すでに30曲以上が

仕上がっていたと言われている)

レコーディングはジョンのニュー・ジャージーの新居にあるスタジオで行われ、タイトルを「Sex Sells」、「One Wild Night」と変更しながらも、

最終的には『Crush』(クラッシュ)に落ち着き、日本ではアメリカより1ヶ月早い2000年5月にリリースされた。

このアルバム「クラッシュ」のテーマには、'80年代自らのサウンドの呪縛から逃避しようと格闘した「キープ・ザ・フェイス」と「ジーズ・デイズ」

での必ずしも良くはない印象を、いさぎよく受け入れようとしたところがある。これまでの過去にあった栄光や挫折感を、この「クラッシュ」で

清算し、さらには、未来への希望を促すような、古くもあり新しくもある、そんな詞とサウンドがうまいバランスで表現されている。

シングル・カットもされた「イッツ・マイ・ライフ」からそれは明らかだ。2000年版「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」と言われるように、

'80年代の名曲を自ら再現しているかのごとく、「トーキング・モジェレーター」を再び使用、詞の中にも何にでも諦めなかった象徴の

“トミーとジーナ”までもが登場する。古くからのファンにはあの興奮がよみがえり、若い世代のファンには新鮮に聴こえるはずだ。

ロック界の世界的な成功と、それと引き換えの挫折を味わい、バンド解散さえも考えた男たちがその波乱万丈な人生を振り返り、自ら

コブシを握り、「これが、俺の人生だ!」と言い切ってしまう。これほど説得力のあるパフォーマンスが出来るのもジョンならではないのか。

また「ジャスト・オールダー」では、彼らたち“バンド”を、使い古したベッドに置き換え、「老いたわけじゃない、ちょっと年をとっただけ」と、

新しい時代の挑戦者として、若い世代のファンに今の俺たちを見てくれと主張しているのだ。アルバム・プロデュース面でも、ソングライティング、

サウンドともに原点回帰を視野に入れつつも、若く才能のあるプロデューサーのルーク・エビン氏を発掘、外部ライターも若い世代の音楽に

精通の人物を起用するなど、新しいサウンドにも積極的に取組んだ。

新境地にも近いアプローチで、若い世代層のロック・ファンをも獲得することになった結果、この「クラッシュ」はイギリス、オランダ、イタリア、

スイスなどでチャート1位を、その他のほとんどの国々でもトップ5に入るほどの好セールスを記録。21世紀にもなっても衰えない大物バンド

としての存在感をも誇示することとなった。

2001年5月には、初のライブ・アルバム『ONE WILD NIGHT:LIVE 1985-2001をリリース。(日本発売は12月に)

今まで数多くの名演を披露してきたライブ・バンドとしての魅力が詰め込まれ、曲も意識的にロック調のものが多く収録されている。

このライブ盤以外にも、日本独自の企画盤として、ボン・ジョヴィの代表的なハード・ナンバーだけをアルバムにしたベスト盤がリリース

されたのだが、なんと横浜公演では、そのアルバムの曲順とまったく同じライブを敢行。

さすがに当人たちはクタクタ、ジョン曰く「二度とこんなライブはやらない!」と、公言している。

同年、驚くべき「9・11 同時多発テロ」が起きた。ジョンは、ソングライティングのため自宅に滞在していたリッチーとともにこの事件を目撃したという。

追悼の意を込めたチャリティーイベントに積極的に参加しつつ、ジョン&リッチーはニューアルバムのための構想を練り、高い創作意欲のもと

約40曲仕上げた。

ジョンのテレビドラマ出演とともに、ニューアルバムの制作がスタートする。(10月には早くもタイトルが「バウンス」と発表される)

このアルバムには、“楽曲の良さを徹底的にこだわる”べく、おなじみデズモンド・チャイルド以外の外部ライターも招き入れている。

「苦しみや悲しみ、そして怒りをオプティミズムに変え、ネガティヴからポジティヴを引き出す」(ようするに、明日は何が起こるか分からない。

大地にしっかりと足をつけて毎日をしっかり生きよう。)と意味を込めたニューアルバム『BOUNCE』が世界に先駆け日本でリリース(2002年9月)。

このアルバムも世界で300万枚のヒット。

日本盤がリリースされたその日には、選ばれたファンだけの特別なクラブ・ギグが行われたりもした、しかし、もっとロック界で注目が高かったのは、

2003年の5大ドーム・ツアーではないか。ロック・ミュージシャンでは珍しく、日本全国5大ドームの制覇から始まるワールド・ツアーである。

ドームでも、もちろんチケットは瞬く間にソールド・アウトになったというから、その人気ぶりが窺えるだろう。

2003年には、今までの曲にアレンジを変えて名曲たちに新たな息吹(アコースティックな音)を加えたアルバムをリリース。

2004年には、それまでお蔵入りになっていた“隠れ名曲”を集めた大ボリュームのBOXセットをリリース・・・。

ともに懐古的趣味なものでなく、言わば”温故知新(古きを学び、新しきものを知る~)的で、新鮮に感じるところが多いはずだ。

デビュー時から常にロック界の第一線いやそれ以上の大きな存在感でファンを魅了し続ているボン・ジョヴィ。

彼らが創り出すサウンドは誰にでも“口ずさめて分かりやすい”名曲ばかりだが、その名曲たちには熱い魂が宿っている!

その魂こそがボン・ジョヴィの生き様なのだ!

そしてその生き様の証とも思える“アルバム”は今や1億万枚を越えるセールスを記録し、地球規模での成功を収めている!

これからも続いて行くであろう、彼らの“終わらなき旅”に同行するのは今からでも遅くはない・・・。

(U2)

1980年のデビュー以降、政治的な信条と渇愛を力強く歌い上げる作風で世界的に数多くのファンを持ち、依然トップクラスの人気を誇っている。

アルバムの総売り上げは、1億7,000万枚を超える。グラミー賞獲得数22は、ロックバンド最多である。

2005年にロックの殿堂入りを果たし、「Vertigo Tour」が同年のコンサート収益1位を記録、2011年6月、米経済誌フォーブス誌が

「世界中で最も稼いでいるミュージシャン」を発表し、1億9,500万ドル(日本円で約156億円)を稼いでトップになった。

「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」において第22位。

「U2」のbest10と言われている曲を紹介します。

With

Or Without You

I

Still Haven't Found What Im Looking For Live From Milan

New

Year's Day

Sunday

Bloody Sunday

Pride

(In The Name Of Love)

Sweetest

Thing

Where

The Streets Have No Name

Discotheque

Beautiful

Day

Vertigo

70年代、アメリカはニューハンプシャー州サナピー湖のザ・バーンというクラブで演奏していた、ジョー・ペリー(G)とトム・ハミルトン(B)のバンド、

ザ・ジャム・バンドを見たスティーヴン・タイラー(VO)は、彼らと新たにバンド組む事を決意。既にバンド、チェイン・リアクションでプロとしてデビュー

していたスティーヴン・タイラーは、このまだ見ぬ架空のバンドに友人のジョーイ・クレイマー(DS)を、そしてもうひとりのギタリストに同じく友人だった

レイモンド・タバーノを迎えたが、翌年にはレイモンドが脱退し、変わりにバークリー音楽大学を卒業し、複数のバンドでの経験を持っていた

ブラッド・ウィットフォード(G)を迎える事になる。そしてこの5人がエアロスミスのオリジナル・メンバーとなった。

こうして5人はボストンの小さなアパートの個室で共同生活を始める。エアロスミスというバンド名は、ジョーイ・クレイマーが学生時代ノートの隅に

書いてあったバンド名のひとつであり、空気を意味する“Aero”と、職人を意味する“Smith”を合わせた造語であるという。

デビューしてから、独自の感覚でブリティッシュ・ロックのフレイヴァーをアメリカンに仕立てた、ブルースなどに源流のある音楽性で活躍してきた

エアロスミスだが、最初から売れたわけではない。73年発表のファースト『野獣生誕』はビルボードにチャート・インはしたものの、数ヶ月かけて

最高166位というものだった。しかしバンドはこの時点で名曲「ドリーム・オン」を生み出しており、そのシングル・ヒットのためアルバムもセールスを

伸ばしていった。

74年、セカンド『飛べ!エアロスミス』発表。最高ランクは相変わらず100位にも届かないものの、ディープ・パープル、ブラック・サバスなどの前座

としてツアーに引っ張られる形で1年間以上にわたってチャートに居座り続け、地元地区ではヘッドライナー・ギグも実現する。

徐々に自分達のスタイルを築いていったバンドは、75年発表の『闇夜のヘヴィ・ロック』でその人気を確実なものにする。シングル・カットされた

「やりたい気持ち」は全米36位のスマッシュ・ヒットとなり、さらにはラップの要素を取り入れた「お説教」がのちにカヴァーされたり、CMやTV番組に

使用されたり、ライヴの定番曲にもなり、のちにシングル・カットもされ大ヒットする。アルバムも最高11位を記録し、初のプラチナ・ディスクを獲得する。

それに押される形で制作された76年発表の4作目『ロックス』はバンドの人気を不動のものとし、シングル・ヒットを生んでアルバム自体もツアーの

好評と相俟って全米3位をマーク。出荷枚数のみで発売と同時にゴールド・ディスクを獲得。その年だけで100万枚のセールスを突破する。

77年には初の日本公演も行われ、キッス、クイーンと共に「日本3大人気バンド」のひとつとして数えられるようになる。しかしバンドはドラッグに

まみれており、第5作『ドロー・ザ・ライン』の完成も遅れる。100万ドル以上の制作費をつぎ込まれたこのアルバムは間もなくプラチナ・ディスクになり、

最高11位をマークするが、シングルはあまりヒットしなかった。それでも78年には初のライヴ盤をリリースするなど、まだまだ健在に見えた。

しかし、ここまでが第一期エアロスミスのピークだった。 中心メンバーであったジョー・ペリーが79年に脱退。実質ソロの、ジョー・ペリー・プロジェクト

として活動することになる。ギターには後任に元フレイムのジミー・クレスポを迎えて『ナイト・イン・ザ・ラッツ』が発表されるが、人気は下降。

まずまずのヒットだったにもかかわらず、ドラッグへの依存度も高まるばかりで、アルバムの完成度もそれまでに較べると低くなった。

81年にはブラッド・ウィットフォードも脱退。スティーヴン・タイラーもバイク事故により入院し、バンドは実質活動停止状態となる。82年にはギターに

リック・デュフェイを迎えて『美獣乱舞』を発表したが、バンド低迷の印象は拭えなかった。

よもや解散か、というムードが強まる中、脱退後のセールスのふるわなかったジョー・ペリーとブラッド・ウィットフォードが84年に復帰、85年に

オリジナル・ラインナップが復活して『ダン・ウィズ・ミラーズ』を発表。セールスもふるわず、内容も地味なものだったが、オリジナル・メンバーが

復活したことが、エアロスミス第二の黄金期を築くきっかけとなった。その前触れとして、86年にRUN D.M.C.による「お説教」のカヴァーに

スティーヴン・タイラーとジョー・ペリーが参加し、エアロスミスを知らない若年層にも支持され、最高4位をマークする。

87年、ドラッグと決別したバンドは『パーマネント・ヴァケイション』という傑作を生み出す。シングル・ヒットを連発し、アルバム自体も11位まで上昇。

エアロスミス完全復活を印象付けた。二度目の来日公演を挟み、89年には『パンプ』を発表。こちらもシングル・ヒットを連発、アルバムは110週に

わたってチャート・インするロング・セラーとなった。

そうして、93年にエアロスミス初の全米首位を獲得する名作『ゲット・ア・グリップ』を発表。完成しかけたマスター・テープをすべて破棄して作り直す

ほど徹底してクオリティにこだわった。

アルバムは世界各地でプラチナ・ディスクに輝き、全米で700万枚、全世界では1200万枚を売り上げる大成功をおさめた。シングル・ヒットを数曲

飛ばし、第二の黄金期を築く。翌年にかけて全20ヶ月にも及ぶツアーが組まれ、世界各国でエアロスミスの過去作のセールスも上がった。

その後のエアロスミスの活躍は、語るまでもない。97年に『ナイン・ライヴズ』が全米1位になり、98年には映画『アルマゲドン』の主題歌となった

「ミス・ア・シング」がシングル初の全米1位になり、全世界でトップの座に君臨する。2001年には『ジャスト・プッシュ・プレイ』、2004年には

ブルース・カヴァー・アルバム『ホンキン・オン・ボーボゥ』と順調なペースで活動を続けており、001年にはロックの殿堂入りを果たし、98年の

洋楽アーティストで初となる4大ドーム制覇などに代表されるような偉業をいくつも成し遂げている。アルバムの

トータル・セールスは1億枚以上とも言われている。 聴いたことのないロック・リスナーには「ローリング・ストーンズの真似」などと呼ばれていた

エアロスミスだが、その独自のポップスを昇華したロック・スピリットは、未知のリスナーには一度味わってほしい。さらに言うなら、決して

馬鹿売れした「ミス・ア・シング」だけの印象で終わってほしくない。これからもエアロスミスは偉大な功績を残していくだろう。

ERIC CLAPTON

デレク&ドミノスの後、ドラッグ中毒の療養中にレインボー・コンサートへ現れたクラプトンは、生気がなく、まともにギターが弾ける状態にはなかった。そして本格的なカムバック後も、

やはりという感じで、すっかりヴォーカリストになってしまい、その後のレイド・バックしたサウンドには、かつての「ギターの神様」の面影はまったく感じられなかった。

ところが、ちょうどクラプトンが30歳になったこの年(75年)、オールド・ファンが驚喜する素晴らしいプレゼントをしてくれたのである。それがこのライブ・アルバムだ。タイトルも

「E.C Was Here」とは泣かせるではないか!

クラプトン自身、ブルースを愛し、長年それを追求し続けてきたつもりであったが、結果的には、ブルースでもロックンロールでもない独自の音楽を創り上げてしまったのである。

そう、ブルース・ロックとはクラプトンが確立した新しい音楽ジャンルなのだ。このアルバムでは、そんなギタリストとしての自分を振り返り、今までやってきたことの集大成とすることで、

区切りをつける意味もあったのだろう。もちろん、ヴォーカリストとしても成長し、すでに風格を漂わせるまでになっていたが、ここでのクラプトンは、間違いなくギタリストそのものだ。

曲を聴いてゆくと、まずは「レイラ」にも収録されていた1曲目、7分にもおよぶ弟子のジョージ・テリーとのギター・バトルは、あのレイラ・セッションでの、心の迷いのあったクラプトンとは

比較にならないほどすばらしい。A-2はブラインド・フェイス時代の自作曲だが、イヴォンヌ・エリマンとのデュエット・ヴァーカルをじっくり聞かせつつ、途中のギター・ソロは、

よりエキサイティングに、メリハリをつけた編曲が心憎い。この曲はお気に入りらしく、デレク&ドミノス時代のライブでもやっていたが、ここでの演奏の方が数段上だろう。

A-3はアコースティックに持ち替え、ブルースの神髄に迫ったクラプトンのギター・プレイが光る。尚、LPでは後半ジョージ・テリーのギター・ソロでフェイド・アウトしてゆくのだが、

なんと、CDではその後クラプトンがまたエレクトリックに持ち替え、ボトルネックを使ったソロを披露する。故デュアン・オールマンほど上手くはないが、デュアンお得意のフレーズも

飛び出し、目頭が熱くなる。しかし、LPでは3分半しかなかったこの曲が、実際には11分半もあったとは・・・。

次の曲からがLPではB面にあたる。B-1は再びブラインド・フェイス時代の名曲をイヴォンヌとのハーモニーで聴かせる。他のオールド・ブルース・ナンバー中にあって、この曲は、

まるでスタンダードのようにまったく違和感がない。改めて作者スティーヴ・ウィンウッドの天才ぶりに驚かされる。

そして、このアルバムのハイライトB-2は、「ギターの神様=エリック・クラプトン」の気迫あふれるプレイが堪能できる。この曲は、クラプトンの音楽ルーツの1つである故ロバート・ジョンソン

の曲で、その心の師に向け、最高のプレイで敬意を表しているのだろう。最後のB-3はアップ・テンポなブルース・ナンバーで、ロックンロールとブルースの中間的プレイ。まさにクラプトン

のギター・スタイルそのものを表すプレイで締めくくっている。面白いことに、すぐ後にロイ・ブキャナンも同じ曲をライブ盤に収めている。きっと同じブルース・ロック・ギタリストとしての

強烈なライバル心の表われだろうが、曲の持つ雰囲気を壊さずに、流れるようなフレーズを繰り出すクラプトンの前には、いかにブキャナンといえども、比較すると子供同然に聞こえてしまう。

クラプトンは、「スローハンド」なる異名も持つが、このアルバムでもよく聴くと、ヴァイオリン奏法、フィードバック奏法、ピッキング・ハーモニクス奏法など、実に多彩なプレイを平然とやってのけている。

オーバー・アクションや顔色一つも変えること無しに、淡々と弾いている姿が目に浮かぶようだ。

このアルバムを聴いて、まだ「今はただの人」なんて言っている人は、ギターを弾いたことのない人か、よっぽど下手な人なのだろう(笑)<HINE>

Queen by<HINE>

グラフィック・デザイナーであったフレディと天文学者ブライアン、歯科大学生ロジャーが1970年に巡り会ったことから、クイーンの軌跡は始まる。これに電子工学を学んだジョン・ディーコンが

加わり、71年にクイーンはスタートした。

このインテリ集団クイーンは、サウンド面においても、当初からまったく新しいロックのスタイルを模索していた。そして、早くもセカンド・アルバムでは、その類希のないオペラ・ロックという音楽

スタイルを打ち出し、3枚目からのシングル「キラー・クイーン」と「炎のロックンロール」を大ヒットさせた。

4枚目の「オペラ座の夜」ではついに“クイーン・サウンド”完成させ、その計算し尽くされた曲展開と幾重にも重なる完璧なハーモニーを最大の売り物にした。

この頃になると、デビュー当初はアイドル・グループ扱いしていた、評論家達も手のひらを返したように、こぞってブリティッシュ・ハード最後の大物だと絶賛していた。

また、パフォーマンスにおいても彼らは独創的で、あの例のフレディのタイツ姿や、ブライアンの100年近く暖炉に使われていた材料で、2年間かけて自作したシンセ・ギターの奏でる100通り

以上の音のマジックや時折聞かせる、ドスのきいたハスキー・ヴォイスのロジャーのヴォーカルなど、まったく飽きさせることがなかった。

しかし、フレディのイメージする音楽コンセプトを一丸となって具現化してきた彼らにとって、「シアー・ハート・アタック」「オペラ座の夜」「華麗なるレース」の3枚で、ほぼ全てをやり終え、完成

させてしまったことで、これ以降はサウンド的にも、迷いが生じていった。

この間、ジャズ、ファンク、ワールド・ミュージックなど、さなざまな実験的サウンドを試みるが、思うようにかみ合わず、しだいに昔からのファンは離れだし、クイーン自体も失速するかに見えた。

だが、このピンチを救ったのが、それまで影の薄かったジョンとロジャーの2人であった。まず、中期クイーン最大のヒット曲「地獄へ道づれ」を80年にリリース。これがジョン・ディーコンの

作品だったことに誰もが驚いた。この曲は、まったく今までのクイーンらしくはないのだが、逆にその昔のイメージを捨てたことで、新鮮でかっこいいサウンドに仕上がった。その後、

映画フラッシュ・ゴードンのテーマやデヴィッド・ボウイとの共作「アンダー・プレッシャー」などをヒットさせるが、ディスコ・サウンドに身を売るなどフレディはこの間もまだ迷いを振り切れず、

名曲は書くのだが、アーティスティックな面では精彩を欠いていたように思える。

しかし、そのフレディの目を覚まさせるべく(偶然かもしれないが)、84年今度はロジャー・テイラーの手によって“クイーンらしさ”を持ったポップ・サウンドの「RADIO・GA・GA」が大ヒット。

この曲が「その後クイーンの向かうべき方向」を指し示したと言えるだろう。そして、翌85年に参加した、80年代最大のロックの祭典「ライヴ・エイド」での大成功。これで、本来のクイーンらしさも

息を吹き返し、再び「カインド・オブ・マジック」「ザ・ミラクル」とヒット作を生むことになる。この時期フレディは、ソロ・アルバムからもヒットを放つなど、俄然やる気を取り戻した。

だが、この喜びもつかの間、フレディが病魔(エイズ)に侵されたことが発覚、86年頃より容態は急に悪化した。もちろん、ファン達はそんなことは知るよしもなく、フレディ生前最後のアルバム

「インニュエンドゥ」での鬼気迫る熱唱を、往年の歌声が蘇ったと喜んだりしていた。そして、88年にバルセロナ・オリンピックで歌う筈だった名曲「バルセロナ」を残し、91年にフレディは突然

この世を去った。オリンピックまで、あと1年のことだった・・・。

クイーンもこれにより解散したが、95年、フレディの遺言で死後に発表して欲しいと頼まれていた曲を含む「メイド・イン・ヘヴン」をラスト・アルバムとして発表。ここに収められていた曲達は

紛れもない、クイーン・サウンドそのものであった。フレディ渾身の歌声は、まるで最後に、やはり自分の目指してきたサウンドはこれだと再確認するかのように・・・。

クイーン・サウンド分析

クイーンのサウンドは前期、中期、後期、それぞれにおいて変化しているので、一概にどれがクイーンだとは言えないが、大きく分けて2つに分けられる。1つはフレディのもつイメージ・コンセプト

をメンバー全員で構築していった結果生まれた、オペラ・ロックとも呼ばれるサウンドで、もう1つは他のメンバーを中心とした、ポップ志向の強いサウンドだ。

前期クイーンはドラマティックな曲調とオーヴァーダビングによるコーラスや楽器の完璧なハーモニーが特徴で、ほとんどの曲をフレディとブライアンで書き上げ、時折スパイス的に、ロジャーの

ハードなナンバーが、ハスキーヴォイスと共に聞ける。これは、セカンド・アルバム~5作目の「華麗なるレース」あたりまでつづき、そのすべてがトータル・コンセプト・アルバムとなっている。

中期は迷いが生じたフレディに対し、着実に実力を付けてきた他のメンバーが曲作りでも台頭し、ジョン作曲の「地獄へ道づれ」をはじめ、ポップなシングル向きの曲が増えていく。

フレディもそれに合わせるように、ポップス調の曲を作ったりもしたが、リーダーシップはしだいに薄れていった。

そして、フレディが再び目覚めた後期クイーンでは、他のメンバーと自分の音楽を自然な形で融合させていくことに成功する。いわば、前期と中期のサウンドを合体させたものが、後期の

サウンドだと言えるだろう。しかし、やはりクイーンとして一番輝いていた時期は前期であり、最高傑作は?と聞かれれば、間違いなく「シアー・ハート・アタック」と「オペラ座の夜」をあげるだろう。

そして「ボヘミアン・ラプソディ」は時を越えて永遠に聴き継がれる名作でありつづけることだろう。(