血液型の推移シミュレション

(1)はじめに

ABO式の血液型は、赤血球の膜の表面に結合している糖鎖の先端が、個々人が持っている

転移酵素の種類によって、構造が変わっていることから区別しています。

具体的には、アセチルグルコサミンが結合しているとA型、ガラクトースが結合していると

B型、両方結合しているとAB型になり、両方ともないとO型となります。

ですからO型はゼロ型といったほうがいいのかもしれません。

日本人の血液型はABO方式では、

A型 39%、B型 22%、O型 29%、AB型 10%

とのことです。

この割合は、1000年後にはどうなるのでしょうか。特にAB型は少ないので、やがてはなく

なってしまうのでしょうか。

(2)遺伝される血液型

ABO式血液型に関する遺伝子はA、B、Oの3種類ありますが、関係する染色体は2個しか

持てません。したがってすべての組合せは

$\qquad $ AA、AB、AO、BB、BO、OO

の6通りとなります。

通常A型と表現されるのは、遺伝子型ではAA型とAO型、B型はBB型とBO型があります。

そこで、O型はOOと表記します。

日本人の遺伝子型の割合はネットでいくつか調べたところ、およそ

$\qquad $ AA型 8%、AO型 31%、BB型 3%、BO型 19%、OO型 29%、AB型 10%

でした。ただし、いずれも出典は明らかではありませんでしたので、おおまかな値としました。

(3)遺伝される子の血液型

まず、両親の各遺伝子型によって、子の遺伝子型はどうのような可能性があるか調べます。

(i) AA×AA 100% AA型

(ii) BB×BB 100% BB型

(iii) OO×OO 100% OO型

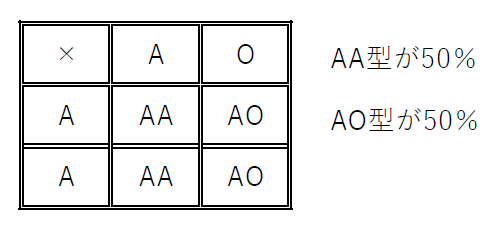

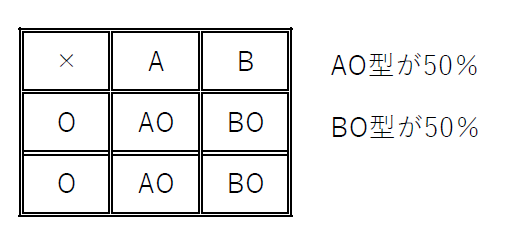

(iv) AA×AO、AO×AA

$\qquad $

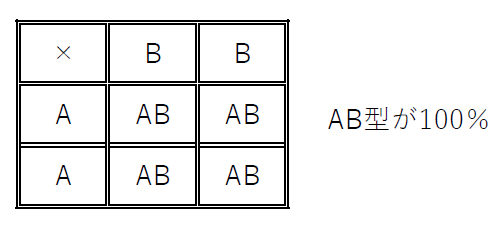

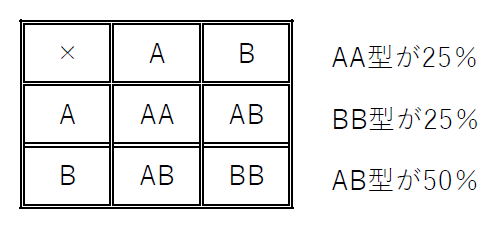

(v) AA×BB、 BB×AA

$\qquad $

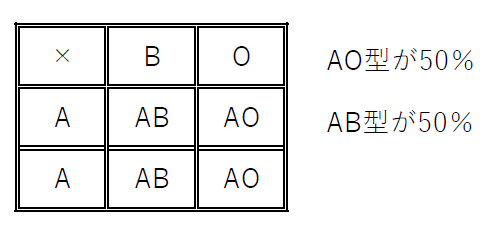

(vi) AA×BO、 BO×AA

$\qquad $

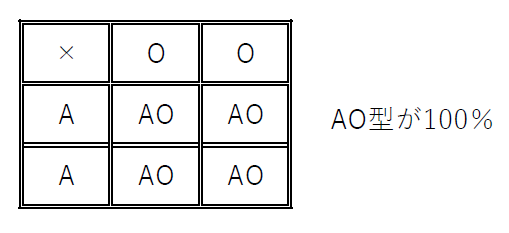

(vii) AA×OO、 OO×AA

$\qquad $

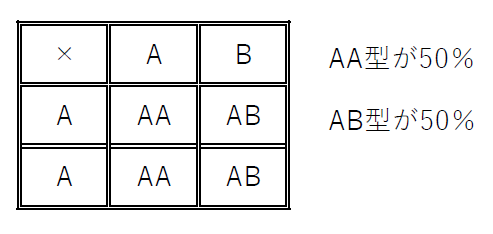

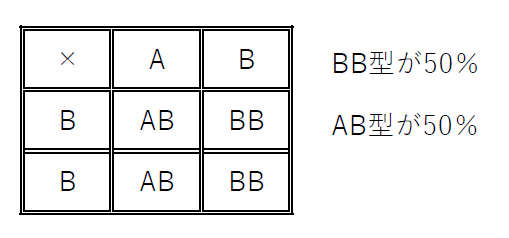

(viii) AA×AB、 AB×AA

$\qquad $

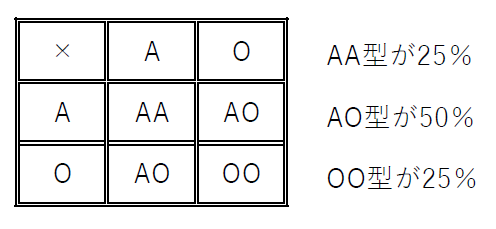

(ix) AO×AO

$\qquad $

(x) AO×BB、 BB×AO

$\qquad $

(xi) AO×BO、 BO×AO

$\qquad $

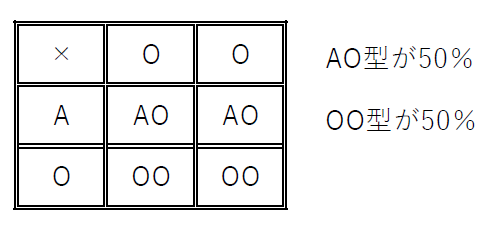

(xii) AO×OO、 OO×AO

$\qquad $

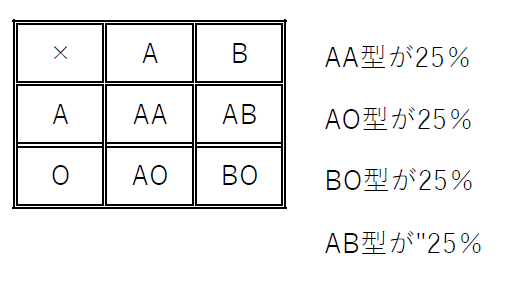

(xiii) AO×AB、 AB×AO

$\qquad $

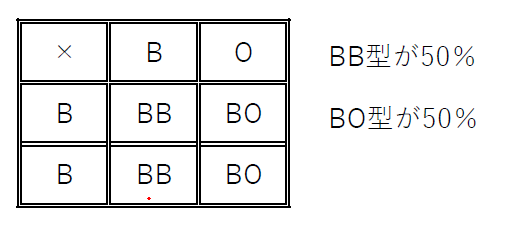

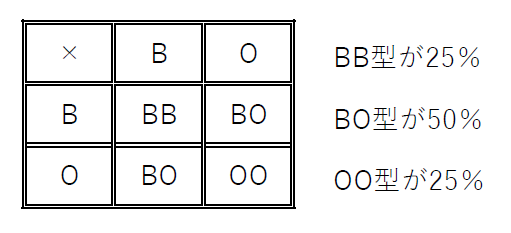

(xiv) BB×BO、 BO×BB

$\qquad $

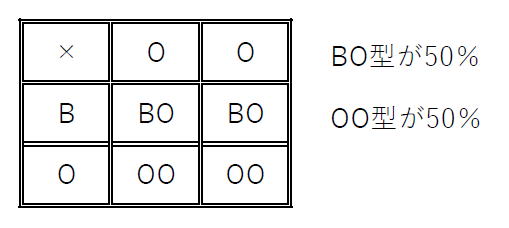

(xv) BB×OO、 OO×BB

$\qquad $

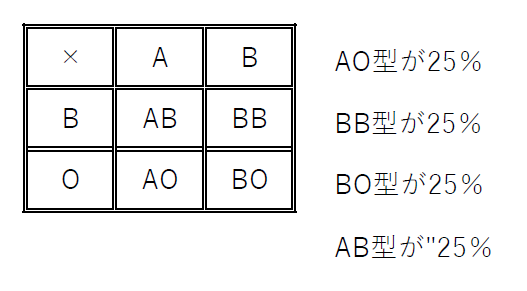

(xvi) BB×AB、 AB×BB

$\qquad $

(xvii) BO×BO

$\qquad $

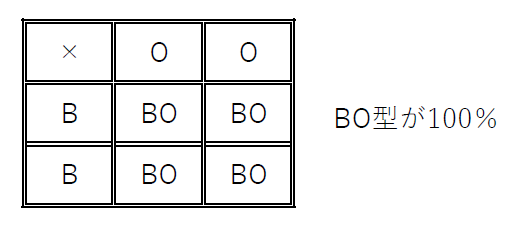

(xviii) BO×OO、 OO×BO

$\qquad $

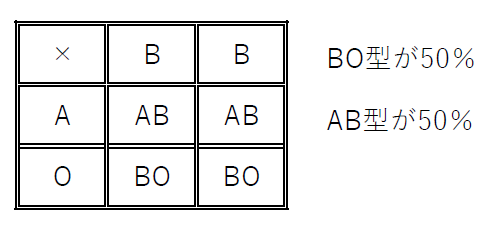

(xix) BO×AB、 AB×BO

$\qquad $

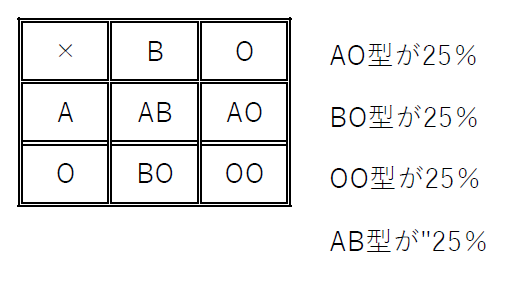

(xx) OO×AB、 AB×OO

$\qquad $

(xxi) AB×AB

$\qquad $

(4)仮定

シミュレーションするにあたって、次のような仮定をおきます。

(1)血液型に男女の差はない。つまり、同じ母集団分布に従う。(これは正しいようです)

(2)両親の遺伝子型によって遺伝される子の遺伝子型は、どれが選ばれるのも同様に確からしい

(同じ確率で選ばれる)とする。

(3)稀にある特異なケースは考慮しない。(必要がない)

(4)世間でいうところの、血液型による相性は考えない。すなわち父親、母親は任意抽出される。

(5)方法

ソフトはExcel VBAを用いました。

一様乱数を3個用い、1つ目と2つ目で、父親と母親の遺伝子型を決めます。

例えばこれがAA型とAO型だった場合、子どもの遺伝子型は、3つめの乱数 wが

w<0.5 ならば AA型とし、w>=0.5 ならばAO型とします。

これを10万回繰り返して集計し、各遺伝子型の比率を求め、第2世代の分布とします。

次に、得られた第2世代の分布をもとに、再び10万回計算し、第3世代の分布を求めます。

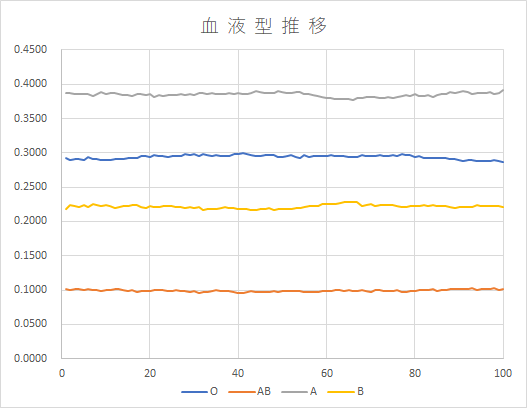

これを100世代繰り返して、得られたデータをグラフにしました。

なお、計算は20秒もかかりません。さすがExcelです。

$\hspace{5em}$

これからわかることは、

100世代、およそ3000年経っても血液型の比率は大きく変化しない

ことです。何となく安心しました。

というより、大きな集団における遺伝子の割合は安定しており、これを

『ハーディ・ワインベルクの法則』といいます。

この法則が破れるのは、

(1) 外部からの要因として、民族の大移動

(2) 内部の要因として、特定の血液型を持った人が新種のウイルスにより死亡

(3) 何らかの原因による優性的突然変異

などが考えられますが、SF小説ではありませんので心配する必要はないですね。

メインメニュー に戻る