| 夏王朝の銅牌飾のルーツは斉家文化にある・斉家文化に銅牌飾があることを発見するまで 中国の考古学の論文では、銅牌飾は二里頭文化で生まれたとされている。しかしシルクロードの入り口の、甘粛領の斉家文化には、既に銅牌飾があった。斉家文化で銅牌飾に象嵌の技術が加わって、夏王朝の二里頭文化に伝播したのである。しかし未だに中国の考古学者は斉家文化に銅牌飾があることに気が付いていない。気が付いていない証拠に、上海博物館東館に新たに(2024年2月)展示された銅牌飾は、夏晩期(二里頭文化)のものとして展示されているが、しかしこれは明らかに斉家文化地帯から出土しもので斉家文化のものである。上海博物館東館の展示は、新たに(2024年2月)中国古代青銅館が開館となり、そのニュースを、中国語のネットサーフィンで見つけた。下はその中国語のページのアドレス。 https://new.qq.com/rain/a/20240202A00S6U00  上海博物館東館に展示された銅牌飾の右側のものは、甘粛省臨回族自治州の広河県阿力麻土郷から出土した銅牌飾であって。両者の写真を並べてみればの目の位置とかトルコ石の形状、紋様は獣面紋様であることなど全く同じである。広河県阿力麻土郷から出土した銅牌飾の錆や汚れを落とせば、上海博物館東館に展示された銅牌飾となることがはっきりと分かる。広河県阿力麻土郷から出土した銅牌飾は派遣された時は出土地の情報が分かっていた。しかし上海博物館東館に収蔵されるまでの間に何人かの人の手を経る間に、出土地の情報は分からなくなり、骨董商か売人から上海博物館東館が手に入れてのではなかろうか。上海博物館東館に展示された銅牌飾、斉家文化のものであり、斉家文化に銅牌飾はあるのである。

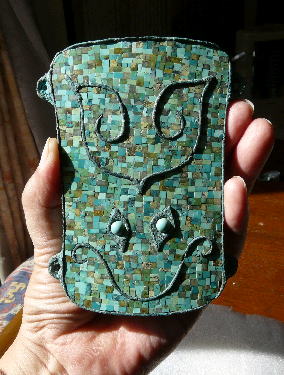

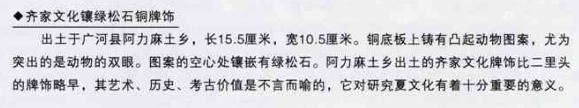

斉家文化地帯である甘粛省の広河県阿力麻土郷から銅牌飾が出土していることを発見 私は、2019年9月頃のことであるが、甘粛省臨夏回族自治州の広河県阿力麻土郷から銅牌飾土しているのを、中国語のネットサーフィンで発見した。広河県阿力麻土郷は斉家文化地帯のほぼど真ん中である。斉家文化地帯から銅牌飾が出土していたのである。下の写真がそれで、中国語のページのurlは https://www.doc88.com/p-1781306849194.html   写真と共に載せられている説明に依れば「広河県阿力麻土郷出土の斉家文化の銅牌飾は、銅板上に動物紋様があり、斉家文化のものであり、二里頭文化のものより早期のものであり、その芸術、歴史、考古学価値は、夏文化の研究において重要な意義があるものである」と書かれている。このことは夏王朝のトルコ石象嵌の銅牌飾のルーツが、斉家文化にあることを明確に説明している。下は私が作図した地図だが、広河県阿力麻土は斉家坪遺跡の近くであり、アンダーソン博士は斉家坪遺跡を発見したのいで、その時代その辺りの文化を斉家文化と名付たのである。銅牌飾が出土した  夏王朝と斉家文化に付いて 夏王朝は中原に中国で始めて誕生した王朝で、文化年代では二里頭文化の三、四期にあった。河南省の偃師二里頭遺跡から宮殿跡が出土して、この宮殿は夏゚王朝の最後の宮殿跡であったことが分かった。夏王朝は紀元前1600年頃まで存在したらしい。一方斉家文化はスエ―デンのアンダーソン博士が、100年前(1924年)に 斉家坪遺跡を発見したので、その文化を斉家文化と名づけた。斉家文化は二里頭文化より古い文化であるが、二つの文化の終焉の時期は同じ頃であったらしい。夏王朝(二里頭文化)は黄河中流にあった文明で、斉家文化は黄河上流にあった文化である。二つの文化の位置は下の図のとおりで、かなり離れているが、一部では接していたらしい。  銅牌飾とは 銅牌飾とはトルコ石の象嵌のある青銅器で、高さ15㎝くらいの盾形の形状で、左右に四個の紐通しの耳がある。紋様は人面紋と獣面紋がある。 下の三個は中国河南省の二里頭遺跡(中国最初の王朝・夏王朝の遺跡)から出土したものである。下の左のものと中央のものはそれぞれ別に、東京国立博物館に夏王朝の代表的な出土物として展示されたことがある。夏王朝の代表的な国宝級の出土物であるが、ちなみに中国に国宝という制度は無い。  私と銅牌飾との出会い 北京で働いていた2004年頃のこと、北京の潘家園という巨大な骨董市場があって、そこに一個だけ下のようなものが並べられていた。それを見た時オーラのようなものを感じ、買うべき物だと感じたのだが、その時、お金の持ち合わせが無く買えなかった。その後、それを探し続けたが、それが再び潘家園に現れることは無かった。ところが2007年2月10日のこと、北京で働いている会社の直ぐ近くにある、報国寺というお寺の中の骨董市で売られているのを見した。それでそれをすぐ購入した。  その時買ったものが上のものだが、買った物が何なのかしばらく分らなかった。その後中国の歴史の本、宮本一夫著「神話から歴史へ(神話時代夏王朝)を買って読んでみると、321ページに1cm位の小さい図があった。その図は銅牌飾 (どうはいしょく)と言われるもので、夏王朝の貴族の墓から出土したものであると書かれていた。 更に、中国の歴史を知るために、京都大学の岡村秀典博士が書かれた「夏王朝・中国文明の原像」(講談社学術文庫)という本を買ったら、その本の表紙の写真が私が買ったものとそっくりであり、本文の中(p255)に、表紙の写真は二里頭文化のもので、河南省偃師二里頭遺跡の夏王朝の貴族の墓から出土したものであると説明があった。このものは夏王朝の代表的な出土物であるから、夏王朝に付いての本の表紙になったのだと思う。このものは日本の東京国立博物館で展示され、私も実物を見たことがある。このものと私の収集品の紋様はそっくりであった。但し目の位置を下にして見るか上にして見るかの違いがあるが。  その後同じようなものを更に二つ購入することができ、合計三個の銅牌飾を手に入れることができた。下は私の収集品

このものの名前であるが、このものの特徴はトルコ石の象嵌があることで、中国語では「镶嵌绿松石铜牌饰」と書かれていて、日本語に訳せば「トルコ石象嵌の銅牌飾」であるが、宮本博士は銅牌飾としておられるので、銅牌飾と呼びたい。 私の収集品は斉家文化のものに間違いない 私の収集品は夏王朝の二里頭遺跡から出土したものとよく似ている。だから夏王朝と遺物と関係があると考えたが、どうもそうではないらしいかった。私が買った殆どの銅牌飾は、北京にいる甘粛省出身の回教徒の回族の古物商から買ったものであり、彼らの姓は殆どが「馬」であり呼び方はマーであった。そして彼らの出身地はかって斉家文化が栄えたあたり(甘粛省の黄河上流地帯)であり、そ辺りのものを仕入れて北京で売っていた。 斉家文化を発見したのはスエ―デンのアンダ―ソン博士で、そのアンダーソン博士の著書「黄土地帯」の360ページに次のような記述がある。「この河の住民は全部とは言わぬまでも、主として回教徒だった。彼らの姓はいずれも馬(マー)であるが、それは教祖マホメットの頭文字に由来するということだった」と書かれている。この回教徒の馬さんが沢山住んでいる辺り(臨夏回族自治区)で、アンダーソン博士は斉家坪遺跡を発見した。それでこの辺りのこの時代の文化を、博士は斉家文化と名付けたのである。 私が北京で複数の回族の馬さん(複数の)と知り合ったのは、元々彼らから彩陶(日本ではアンダーソン土器と言われるもの)を買い集めていたからである。アンダーソン土器はアンダーソン博士が発見した馬家窯文化や斉家文化の辛店文化等の土器であり、アンダーソン博士が発見した辺りの土器が、北京にいる回族の馬さんの手に渡り、北京で売られていた。だから銅牌飾もその同じルートで北京まで運ばれて売られていると考えられた。二里頭文化のものが北京に運ばれてきて、北京で売られる可能性は殆ど無いが、黄河上流地帯(臨夏回族自治区周辺)の馬家窯文化や斉家文化のものが北京に運ばれてきて売られている可能性は非常に高いのである。 2010年2月に北京に行って購入した銅牌飾も、斉家文化のものである 下の写真は2009年10月の国慶節の時、北京の骨董市場・潘家園で見つけ、それを再び2010年2月北京に出向き買ってきたものである。これはかなり精巧なもので、先に収集した人面紋の銅牌飾より、青銅の鋳造の技術は高く繊細であり、青銅部の紋様は細く線が盛り上がっていて、象眼されたトルコ石は、細かな方形の形で、ビッシリと隙間が無く象嵌されている。工芸の技術の高さから二里頭文化のものに近いと考えられた。しかし以下の根拠からこれもまた斉家文化のものである。

上のものを持っていた人物の話に拠れば、売人のお父さんが30年くらい前に、掘り出した人から40枚くらい購入したもので、その中で状態の良いものは4、5枚しか無く、もっとも状態が良いものを手元に残しておいたのだとか。お父さんの持っていたものだから、出土地をはっきり聞き出すことはできなかったが、甘粛省の臨夏市の周辺の東郷県龍泉鎮とか韓集県とか広河県斉家坪とかの名前を挙げていた。この人物の名前は「馬」ではなかったが斉家文化が栄えた辺りの出身だった。だからこれも斉家文化のものである可能性は非常に高いのである。このようにして、夏王朝の二里頭遺跡から出土している三個のうちの二個(人面紋と獣面紋)とよく似て紋様の銅牌飾を収集することができた。 北京の「馬」という骨董屋は斉家文化に銅牌飾があることを知っていた 北京の回族が営む「禄博斎」という骨董屋のパンフレットには、盾形の銅牌飾が斉家文化の物として載っている。「禄博斎」のパンフレットに載っている品物は殆んどが黄河上流地帯(甘粛省、青海省)から出土する、土器、石器、玉器、青銅器である。黄河上流地帯の出土物専門の骨董屋である。この骨董屋の店主の姓も「馬」であった。そのパンフレットの中には斉家文化のものであると明記してある銅牌飾が載っている。赤丸のところに斉家文化と説明がある。英文の説明でもQijiaCulture(斉家文化)と書かれてある。 中国の考古学の論文では、斉家文化に銅牌飾は無いとしているが、北京の回族の「禄博斎」という骨董屋の店主は、斉家文化に銅牌飾があることを知っているのである。恐らくこの店主の出身地は甘粛省の斉家文化が栄えた辺りで、その辺りの青銅器の出土物は斉家文化のものであることを知っているからだろう。下のカタログには、ナイフ(環首刀)や首飾りも斉家文化のものとして載っているが、考古学の論文に、これ程の数の環首刀が載っているのを見たことが無い。   銅牌飾の研究論文では斉家文化に銅牌飾は無いことになっているが、 甘粛省天水出土のものは斉家文化のものものである 銅牌飾に関する論文を調べてみると、例えば山東大学の王青博士の論文、「象嵌銅牌飾の初歩的研究」(文物2004第5期)ではトルコ石象嵌の銅牌飾は世界で、たった15個しか確認されていなくて、そのうち出土地が分かっているのは、7個だけで(3個は二里頭遺跡の王朝の貴族の墓から出土(前述)したもの、別の三個は長江文化の三星堆遺跡から三個、他に甘粛省天水出土のものが一個)ある。他の8個の銅牌飾は海外に流出した物であって、そのものは当然出土地は分からないものである。下の図は王青博士の論文「象嵌銅牌飾の初歩的研究」から借用したもので、その論文に載っていた15個の銅牌飾で、王青博士は三星堆遺跡から三個以外は全て二里頭文化のものとしていて、論文では斉家文化に銅牌飾は無いとしている。 しかしその中の一個は、甘粛省天水から出土したもので、天水は斉家文化地帯である。斉家文化地帯から出土しているにもかかわらず、王青博士の論文では、二里頭文化のものが斉家文化に運ばれて甘粛省天水で出土したとしている。 上の銅牌飾の中で、甘粛省天水市出土の銅牌飾は上の図の下段の左から5番目のものであるが、このものが展示されている天水市博物館では、斉家文化のものとして表示付きで展示されている。このことも斉家文化にも銅牌飾がある明確な証拠の一つである。  天市博物館の説明文にも、斉家文化のものとして展示されている。  私の収集品した銅牌飾から、銅牌飾の紋様のルーツは、 人の顔、又は角のある動物の頭部であることが分かる 私は上に示した銅牌飾の他に、かなりの銅牌飾の収集品した。それらは北京の回族の(複数の)馬さんから購入したものだがその紋様は、人面紋と獣面紋とがある。人面紋の銅牌飾と、岡村博士も著書の表紙の写真を下のように並べてみれば、人面紋の銅牌飾が斉家文化内で変化し、二里頭文化(夏王朝)に伝播したことが分かる。

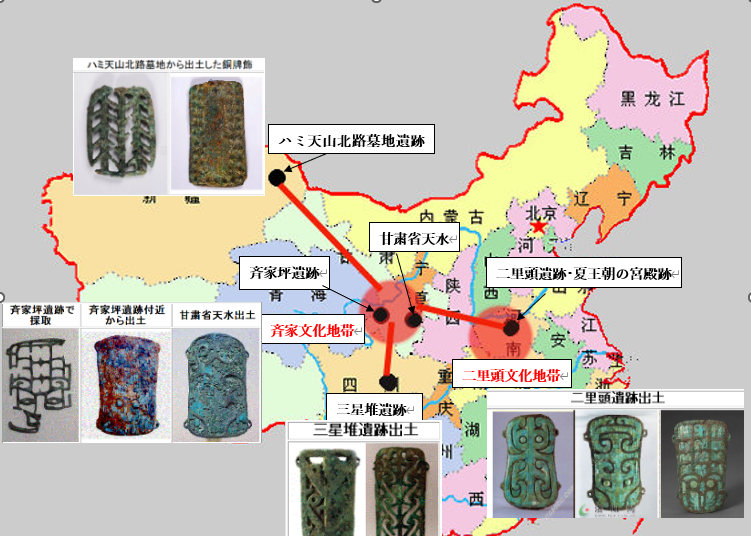

もう一方の獣面紋の銅牌飾についても、私の収集品と、二里頭文化の銅牌飾(二里頭遺跡から出土した三個のうちの一つ)を並べてみると、斉家文化で獣面紋様が変化し、二里頭文化に伝わったことが分かる。人面紋の元は人の顔、獣面紋の元は角のある動物の頭部なのである。 私は斉家文化の玉器も収集したが、玉器に於いても、夏王朝(二里頭文化)の銅牌飾のルーツは、斉家文化にあることが分かる。斉家文化の玉器の人面紋は夏王朝の銅牌飾と紋様がソックリである。尚、黄河上流の文化で玉器が沢山出土するのは斉家文化だけである。  銅牌飾の論文では、銅牌飾の紋様のルーツは、龍だと書かれているが 銅牌飾の来た路 出土地がハッキリしている銅牌飾を、中国の地図上にプロットすると、銅牌飾が中国の中原にまで伝播したルートが分かる。銅牌飾の祖型はシルクロードのハミ天山北路墓地から出土している。ハミ天山北路墓地遺跡で生まれた銅牌飾は斉家文化に伝わり、象嵌の技術が斉家文化地帯で加わりトルコ石象嵌の銅牌飾が完成した。銅牌飾が二里頭文化に伝ったのは斉家文化からである。南方の長江文化(三星堆遺跡)にも斉家文化から伝わったのである。しかし銅牌飾の伝播は二里頭文化や長江文化までで、次の文化に伝わらなかった。 出土地がハッキリしている銅牌飾を地図上にプロットしたと書いたが、この文章の冒頭で書いたように、甘粛省臨回族自治州の広河県阿力麻土郷から出土した斉家文化の銅牌飾は、上海博物館東館で、二里頭文化のものとして展示されているので、そのものは考古界では斉家文化のものとして気が付かれていない。  下のようにスケルトン状の銅牌飾だけを取り出して出土地を辿ってみれば、スケルトン状の銅牌飾はハミ天山北路墓地遺跡で出現し、斉家文化に伝わり、斉家文化から三星堆遺跡に伝わったことが分かる。考古学界の説のように銅牌飾が二里頭文化から直接三星堆遺跡に伝播したという説は間違いである。

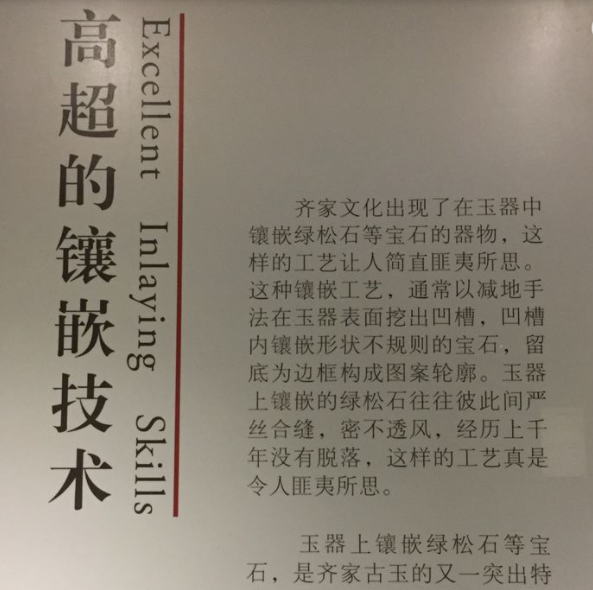

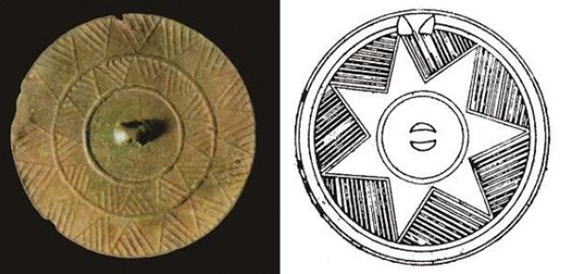

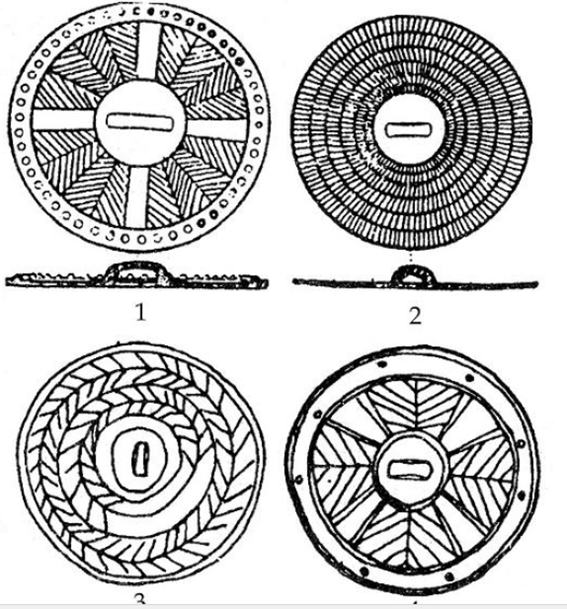

中国・アモイの上古文化芸術館の展示では斉家文化で象嵌の技術が完成したとしている アモイの上古文化芸術館には斉家文化で象嵌の技術が完成していたというパネルがあり、象嵌のある斉家文化の玉器、青銅器の展示がある。しかしアモイの上古文化芸術館の展示にも考古学では気が付いていない。  象嵌のある器物の展示の中には人面紋の銅牌飾も斉家文化のものとして展示されている。  展示の中には、斉家文化の象嵌技術は高超的(Excellent)と説明されたパネルもある。  上の説明によれば「斉家文化の玉器に現れた象嵌のトルコ石や宝石の、このような工芸には人は驚かざるを得ない。通常玉器の表面に溝を作りそこに不規則な宝石をはめ込み、その輪郭で紋様を構成している。玉器に嵌め込まれたトルコ石は隙間のない縫い目のようなり、密着していて、数千年たっても脱落が無い。このような工芸には驚くばかりである」と書かれている。このアモイの上古文化芸術物の展示についても、中国の考古学界では気が付いていないようである 付録・銅牌飾はシルクロードのハミ天山北路墓地遺跡で出現したのだが、 同じくその遺跡で出現し、日本に日本にまで伝播したたものがある ハミ天山北路墓地遺跡で出現し、日本にまで伝播した青銅器とは「青銅鏡」である。青銅鏡と言っても円形の形と、中央の紐通しのある摘まみがあるものである。下がハミ天山北路墓地遺跡から出土した青銅鏡。  斉家文化の青銅鏡。銅牌飾と同じく青銅鏡も斉家文化を経由して、中国中原の文化に伝わった。  次の時代中国の次の時代・殷墟の婦好の墓{中国・中原の文化}からの四つの青銅鏡が出土。その後青銅鏡は戦国時代になって広く普及した。  下は卑弥呼が魏の王様から100枚の鏡を貰ったと言う三角縁神獣鏡。真偽のほどは分からないが、円形の形、中央の紐通しのある摘まみは、ハミ天山北路墓地遺跡いらい、日本にまで伝わっている。  以上 |

|||||||||||||||||||||||||||