中国で集めたお宝

中国で集めたお宝

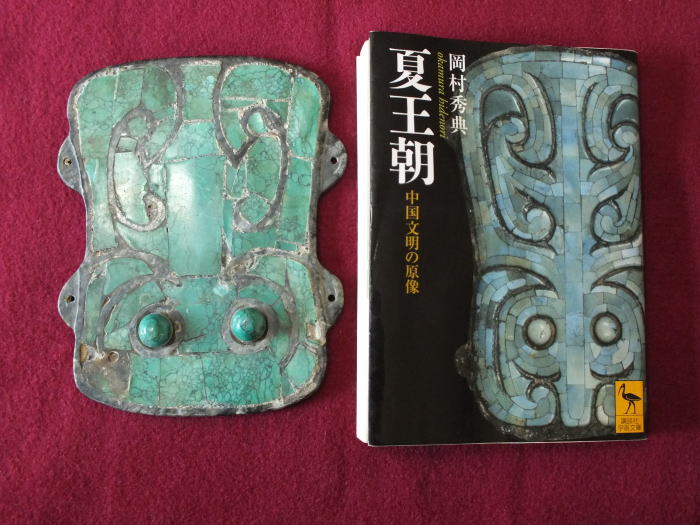

夏王朝の銅牌飾(どうはいしょく)のルーツは斉家文化にあることを

示している玉器

下の写真の左が収蔵した玉器で斉家文化の玉器で、右は夏王朝の遺蹟から出土した青銅製の

牌飾(はいしょく)で本の表紙に使われている。

この両者は外形、紋様が非常によく似ている。このことは斉家文化から技術や紋様が

夏王朝に伝播した決定的な証拠になるはずである。しかし考古学者は夏王朝の銅牌飾については

知っているが、斉家文化に似た物が存在することを全く知らないのである。

一方この出土物を売っている古物商も、斉家文化のものと似た物が、

夏王朝の出土物にあることを知らないのである。二つの文化の物を同時に並べたのは、

「私」が最初ではないかと思う。現在でも両者を「私」以外に並べた人以外にはいないと思う。

右の玉器は「夏王朝の銅牌飾のルーツが斉家文化にある」ことを示す考古学上の貴重なお宝である。

夏王朝の銅牌飾(どうはいしょく)のルーツは斉家文化にあることを

示している青銅器の銅牌飾

下の左の二枚の写真は玉器ではなく、青銅器であって、斉家文化の銅牌飾である。

玉器よりは青銅器の方が一層技術が進んでいるが、斉家文化の青銅器にも、

夏王朝の遺跡から出土した銅牌飾とソックリのものがある。左右の写真をご覧あれ。

右側の二枚の参考写真は、夏王朝の遺跡から出土した三個のうちの二個の銅牌飾である。

斉家文化の青銅器の銅牌飾は、形状の上でも製造技術の上でも、玉器より夏王朝の銅牌飾と似ている。

甘粛省の斉家文化地帯は二里頭文化(夏王朝)から900㎞も離れた文化圏のであるが、そうであっても

これほどまでに似たものが出土することは、「夏王朝の銅牌飾のルーツは斉家文化にある」ことを示して

いるのである。一方考古学者たちは夏王朝の銅牌飾のルーツは斉家文化にある」ことを知らないのだが、

私が収集した玉や青銅器の牌飾は考古学者も知らない考古学上の事実を教えて

くれる決定的なお宝なのである。その詳しい根拠は

「夏王朝の銅牌飾のルーツを探る。ルーツは斉家文化にあった」でご覧あれ。

斉家文化の出土品。収蔵品。人面紋。 |

夏王朝の遺蹟から出土した人面紋の 銅牌飾。左の斉家文化の物とソックリと 言っていいほどよく似ている。そして上の本 の表紙の銅牌飾と全く同一品である。但し 本の表紙では目が下になっているが、 人面紋としてみるならば目を 上にして見るはずであるとおもうが。  |

斉家文化の出土品。収集品。獣面紋。 |

夏王朝の遺蹟から出土した獣面紋の銅牌飾。 獣面紋であることも似ているが、両者とも瓦状 に反りが入っていて鋳造方法も似ている。 この銅牌飾は2010年に東京国立博物館で 展示された。  |