夏王朝のトルコ石象嵌銅牌飾のルーツは斉家文化にあru

佐倉市 本間崇義

岡村秀典博士が書かれた本「夏王朝・中国文明の原像」(講談社学術文庫)という本の表紙に、「草履形の銅板にほどこした獣面紋にトルコ石片をモザイクに填めこんだ銅牌」の写真が使われている。本文の中(p255)にはこのものの説明が載っているが、二里頭文化のもので河南省偃師二里頭遺跡の夏王朝の貴族の墓から出土している。今から3600年か3700年位前のものである。このものは夏王朝の代表的な出土物であるから、本の表紙になだと思う。このものは日本の東京国立博物館で展示され、私も実物を見たことがある。中国の国宝級のものである。私はこれとソックリナものを収集した。 実際は北京の骨董市場でソックリなものを買ったと言っても、岡村秀典博士が書かれた本を見るよりずっと前のことで、岡村秀典博士の本などを知らないで買ったのである。下が私の収集品であるが、目の位置が逆になっているが、この紋様は人の顔なので目は上にして見た方がだだしいのではないかと思う。  このものを最初に見たのは2004年頃のことで、北京の潘家園という骨董市場に並べられていた。それを見た時オーラのようなものを感じたので、必ず買うべきものだと感じて探し続けたが、それが再び潘家園に現れることは無かった。ところが2007年2月10日のことであるが、北京で働いている会社の直ぐ近くにある、報国寺の中の骨董市で売られているのを見てすぐ購入した。 買った物が何なのかしばらくは分らなかったが、中国に持って行った中国の歴史の本、宮本一夫著「神話から歴史へ(神話時代夏王朝)の321ページに1cm位の小さい図があった。その図は銅牌飾 (どうはいしょく)と言われるもので夏王朝の貴族の墓から出土したものであると書かれていた。更に夏王朝のことを知るために、日本に戻った時、岡村秀典博士の「夏王朝・中華文明の原像」を買ってみたら、その表紙の写真は私の買ったものとソックリナものだった。となれば私が買ったものは夏王朝の遺物なのか。その後同じようなものを2個、合計3個も手に入れることが出来た。この三個は中国最初の王朝である夏王朝の遺物なのかとも考えられたのだが・・・・。

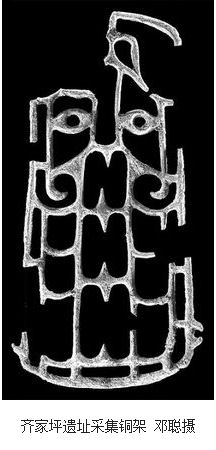

「銅牌飾」という言葉が分ったので、中国語のネットで調べてみると、最初に見つけたのは山東大学の王青教授の論文で、「象嵌銅牌飾の初歩的研究」(文物2004第5期)だった。その論文によれば、「トルコ石象嵌の銅牌飾」は世界で、たった15個しか確認されていないのである。しかも中国に残されているのは5個だけである。その5個は出土地が分っているものであるが、あとの10個は出土地が不明で海外に流出している。出土地不明な10個は盗掘されたものだとおもう。下の図は王青教授の論文「象嵌銅牌飾の初歩的研究」から借用。(王青教授の論文のタイトルは、「象嵌銅牌飾の・・・・」となっているが、よく調べてみると、2個は象嵌が無いものが含まれているのだが。 ところでこのものを何と呼べばいいのか、岡村秀典博士のように「草履形の銅板にほどこした獣面文にトルコ石片をモザイクに填めこんだ銅牌」、と呼べばいいのか、宮本一夫博士のように銅牌飾と呼べばいいのか。私としては「トルコ石象嵌の銅牌飾」と呼ぶことにした。 そのトルコ石象嵌の銅牌飾とは、青銅器で、トルコ石の象嵌が施されていること、外形は草履型と言うか盾形をしていて高さは15cm前後であること、四つの紐通しの耳があることの共通項がある。そして紋様については、トルコ石象嵌の銅牌飾を研究している学者は、それら(幾何学模様のものを除いて)を、すべて含めて獣面紋としている。岡村博士も著書の写真を獣面紋としている。しかし岡村博士の著書の写真も私の収集品も、獣面紋ではなく人面紋であると考えられえる。そして私の買った物は、夏王朝の 下は私の収集品で人面紋の銅牌飾。

しかし私が収集したものと、夏王朝の遺物(岡村秀典博士の著書の表紙のもの・二里頭文化のもの)とを比べてみると紋様はソックリであるが加工技術にはかなりの差がある。やはり夏王朝の二里頭文化より前の時代のものだと思える。私が買った物が進化して、岡村秀典博士の著書の表紙のものに進化したと考えられる。

これらの青銅器を扱う北京の骨董屋は、これらが斉家文化のものだと知っている。下の写真は北京の回族が営む「禄博斎」という骨董屋のパンフレットだが、その中には盾形の銅牌飾を斉家文化の物として載っている。「禄博斎」のパンフレットに載っている品物は殆んどが黄河上流地帯(甘粛省、青海省)から出土する、土器、石器、玉器、青銅器である。黄河上流地帯の出土物専門の骨董屋である。そのパンフレットの中では銅牌飾について斉家文化のものであると明示してある。パンフレットには盾形の銅牌飾が載っていて、赤丸のところに斉家文化と説明がある。英文の説明でも Qijia Culture(斉家文化)と書かれている。北京のある種の骨董屋は斉家文化に銅牌飾があることを知っているのである。英語の説明があることも不思議な感じがするが、外国人に需要があるのかもしれない。事実、学者に知られている銅牌飾15個のうち10個は海外に流出していて日本のMIHO博物館にも1個ある。   黄河上流地帯(甘粛省、青海省)から出土する、土器、石器、玉器、青銅器を扱う骨董屋とは、イスラム教徒の回族で、殆どの姓が「馬」で、甘粛省の馬家窯文化や斉家文化が栄えたあたりの出身の骨董屋である。姓が「馬」なのはマホメットのマに由来するらしい。「禄博斎」の店主の姓も「馬」である。黄河上流地帯に住む回教の姓は殆どが馬である。その姓が馬である骨董屋や売人が扱う品物は、彩陶といわれる土器、玉器、石器であり、青銅器であるが、青銅器と石器はほとんど並んでいない。青銅器が無いのは出土物が少ないからであり、石器は人気がないからである。人気があるのは玉器と彩陶である。それらは馬家窯文化や斉家文化が栄えたあたりの出土物である。その出土物は盗掘品といってもいいかもしれない。 「禄博斎」の店主だけが斉家文化に銅牌飾があると言っているのでいるのではない。私が銅牌飾を買った売人もそれを斉家文化のものだと言っていた。しかし考古学者は斉家文化にトルコ石象嵌の銅牌飾は無いという。考古学者に知られている銅牌飾で出土地不明のものは全て二里頭文化のものとしている。考古学者に北京の「禄博斎」に行ってもらって、ことの真偽を確かめれば、考古学者の研究成果につながると思うのだが。なお北京で銅牌飾を売っている骨董屋は、二里頭文化の銅牌飾については知らないようである。 私の買った物が二里頭文化より前の物、つまり斉家文化のものと思える根拠は玉器にもまったく同じテーマの牌飾があることで分る。斉家文化は玉器が沢山出土する文化である。下に並べた写真は玉器と青銅器であるが、これらのものが出土する文化は、二里頭文化以前では斉家文化しかありえない。斉家文化の人面紋のトルコ石象嵌の銅牌飾が二里頭文化に伝播したのである。言い換えれば夏王朝のトルコ石象嵌の銅牌飾のルーツは斉家文化であると言える。 下は青銅器ではなく、玉器のもの  考古学者に知られているトルコ石象嵌の銅牌飾15個なのだがその写真をネットから探し出した。そのうち 中国に残されたものは5個だけで、これらは出土地が分っている。それが下の写真で、下の写真の左のものが岡村秀典博士の本の表紙になったものである。そしてこれを考古学者は獣面紋としているが人面紋である。上の写真の右の玉器の人面紋(私の収集品)とソックリであることは比べてみればよく分かる。 15個のうち中国に残されたものを除いた10個は、出土地が不明で、恐らく盗掘品で,海外に流出してしまっているが、有名な博物館に収蔵されている。日本のMIHO博物館にも1個収蔵されている。出土地が不明で海外に流出してい待っているものは、出土地が分からないのに全て二里頭文化のものとされている。 王青教授の論文「象嵌銅牌飾の初歩的研究」によれば、斉家文化地帯の甘粛省天水で出土したものでさえ二里頭文化のものとしている。だから斉家文化にトルコ石象嵌の銅牌飾は無いことになっている。 しかし斉家文化にトルコ石象嵌の銅牌飾は存在する。甘粛省天水は斉家文化地帯で天水から出土したものは斉家文化のものである。斉家文化にトルコ石象嵌の銅牌飾はあるのである。従って夏王朝のトルコ石象嵌銅牌飾のルーツは斉家文化にあると言えるのである。岡村秀典博士の本にも宮本一夫博士の本にも、斉家文化にトルコ石象嵌銅牌飾があるとは書かれていない。だから斉家文化に銅牌飾があることは私の新発見かもしれない。 考古学者に知られているトルコ石象嵌銅牌飾15個は全て獣面紋であるとしているが、その紋様のルーツはどこであるのかというと、朱及誠氏の論文によれば夏王朝の三個の銅牌飾の紋様は、陶寺文化の「龍」がルーツであるとしている。下の図が龍から変化したという図である。元は陶寺文化土器の紋様だという。しかしこれはあまりにも無理がありこじつけである。この説は中華文明に現れる龍を、無理やり獣面紋のル―ツにした仕立てた説である。元の陶寺文化土器の紋様はとても龍には見えない。 学者に知られた15個の銅牌飾の紋様は、一個は人面紋であるが、他は獣面紋と言ってもいいかもしれない。となればその獣、もしくわ動物はどんな動物であるのか。龍であるとするには無理があるが、わたしの斉家文化の収集品の中には、山羊と思われる動物紋の牌飾があり、これが獣面紋のルールではないかと考えられる。しかも青銅器だけでなく玉器にも同じ動物紋様がある。青銅器だけでなく玉器にも同じ紋様があるのは、これらが斉家文化のものである証拠でもある。だから知られている15個のうちの多くは、斉家文化の山羊の目と角が変化したものと考えられる。斉家文化の山羊の紋様が二里頭文化の獣面紋の銅牌飾に変化した過程を示す銅牌飾を後日収集できた。それが下の収集品で、夏王朝の遺跡(二里頭遺跡)から出土した獣面紋の銅牌飾の紋様のルーツは山羊である。 しかし 陈小三氏の論文「试论镶嵌绿松石牌饰的起源」には「上文已经指出,多数镶嵌绿松石牌饰的纹饰 可能表现的是羊的头部。二里头文化时期,西北 地区四坝文化和齐家文化有长时间的共存,在两 支考古学文化,尤其是四坝文化中发现了丰富的 和羊相关的遗物。」とあり、羊の頭部だとしている。角が下向きの湾曲している銅牌飾もあるので羊かもしれない。下の左の紋様は牛のようにも見える。しかしいずれにしろ龍ではなく角のある動物である。 下も私の収集品で山羊と思われる動物紋であるが、青銅器と玉器で全く同じ紋様がある。 しかしホノルル美術館にあるものや、日本のMIHO美術館のものは、山羊というより鹿の角だと考えたほうがいいかもしれない。(ホノルル美術館やMIHO美術館に収蔵されているものの写真は上にある)何故なら斉家文化には青銅器にも玉器にも鹿を模った青銅器と玉器が存在するからである。これらも私の収集品である。 なお岡村秀典博士の本の表紙の銅牌飾の写真に話をもどせば、人面紋の目の位置を上にするものなのか、下にするものなのかだが、斉家文化では明らかに人の顔で目は上にあった。しかし二里頭文化に伝播した時には目が下になった可能l性もなくはない。何故なら後の殷王朝、周王朝で青銅器に現れる、体が無くて首だけの怪獣の紋の饕餮文(とうてつもん)のルーツだという説もあって、饕餮文は確かに目が下にある。このことは洛陽博物館員の王金秋という人の論文の中に書かれている。下が饕餮紋の銅器。  また岡村秀典博士の本の表紙の銅牌飾については、墓の発掘の状況図が別の論文に載っていた。 この図の出典は、葉万松、李徳方(洛陽市文物工作隊)の「偃師二里頭遺跡獣紋銅牌の考察」の論文にある。この発掘図によってトルコ石象嵌銅牌飾がどの様に使われていたか(目の位置を上にして身に着けたか、下にしていたか)を知りたかったが分からなかった。5と番号があるものがトルコ石象嵌の銅牌飾(岡村秀典博士が書かれた本の表紙の写真)であって、胸の上か、腕に飾られていたらしい。この5の図だけでは目が上か下か分からなかった。  再び山東大学の王青博士の論文の「象嵌銅牌飾の初歩的研究」の話にもどせば、その論文ではトルコ石象嵌の銅牌飾は二里頭文化で完成し、それが斉家文化と三星堆遺跡に伝播したことになっている。甘粛省天水から出土したものは二里頭文化から天水に伝播したとしているが、天水は斉家文化地帯であり、天水出土のものは斉家文化のものである。  もう一つ出土地が分っているトルコ石の象嵌の銅牌飾は、長江文化の三星堆遺跡から出土したもので、これも王青博士の論文では二里頭文化から伝播したとしているが、上の地図の斉家文化と三星堆遺跡の位置の近さからみても、二里頭文化からではなく、斉家文化から伝播したと考えられる。斉家文化にトルコ石象嵌の銅牌飾が斉家文化から伝わったと考えた方が自然である。その根拠は他にもあり、三星堆遺跡からは象嵌のない銅牌飾が出土していで、そのスケルトン状の銅牌飾は斉家文化にもあり二里頭文化には無い。三星堆遺跡出土の象嵌のない銅牌飾は斉家文化から三星堆へ伝わったのである。二里頭文化からではない。

余談だが、文化とか文物は遠いから伝わらないというものでもなく、遠くからでも伝わるものもある。例えば、良渚文化の琮(そう)は斉家文化にも伝わった。長江下流の琮(そう)が黄河上流の斉家文化に伝わった。しかし良渚文化により近い黄河中流の二里頭文化には伝わらなかったらしい。琮は東から西に伝わったがトルコ石の象嵌の銅牌飾は西から東に伝わった。そして良渚文化の琮にはなかった象嵌が、斉家文化の琮に加わった。象嵌の技術は斉家文化で既に完成していたのである。 斉家文化の琮は私の収集品。

結論としてトルコ石象嵌の銅牌飾は斉家文化にある。そして夏王朝のトルコ石象嵌の銅牌飾のルーツは斉家文化であるのである。 以上 |

||||||||||||||||||||